《音乐图像学的理论与实践——

艺术中的音乐》

洛秦 中文版主编

[美]扎德拉维克·布拉泽科维奇

(Zdravko Blažeković)

原英文期刊主编

上海音乐学院出版社

再版前言

本译文集原书名为《艺术中的音乐》,这是因为其中的内容皆选辑自英文期刊《艺术中的音乐》(Music in Art)。这是一项我与该期刊主编布拉泽科维奇(Zdravko Blažeković)先生的愉快而成功的合作成果。关于该译文集的缘起,布拉泽科维奇先生和我已经为读者提供了原《艺术中的音乐》的中文版序言和编者序(见后),在此不再赘述。

译文集初版于2014年10月。数年后,该书售罄。在市场的需求下,上海音乐学院出版社于2019年3月进行了第二次印刷。没想到,第二次印刷3年后的今天,再次售罄。

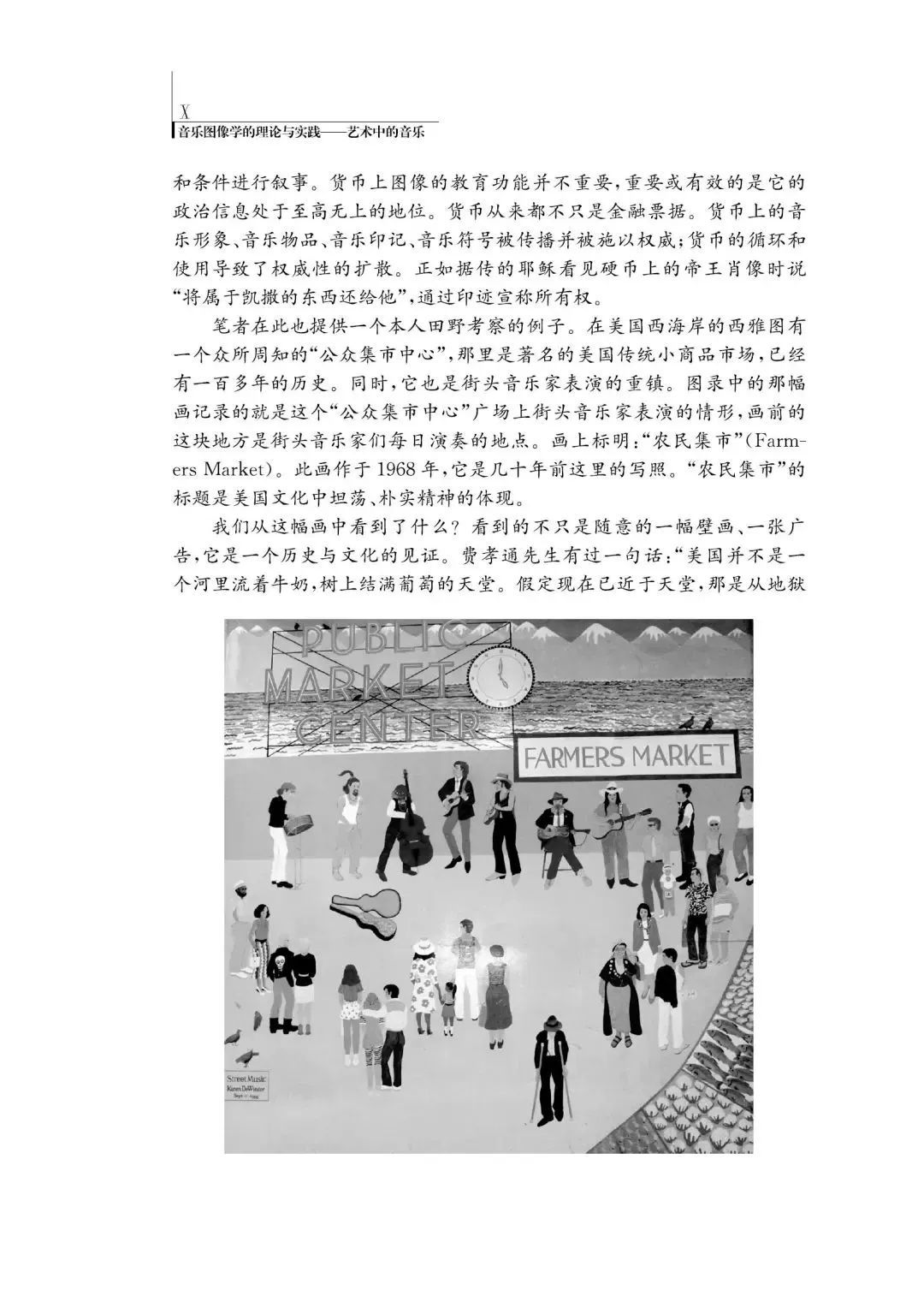

这样一本非常小众的音乐学术译著能够受到读者如此青睐,我们无疑非常欣慰。一方面说明了本著内容吸引了大量读者,它涉及了两千多年历史跨度中所呈现的世界各民族文化的不同音乐活动表演的图像记录,其中还包括了中国的古琴、云南古滇青铜乐器、水彩画中的胡琴,以及音乐意味的艺术饰件中土耳其与中国风格比较等。它们犹如一幅丰富多彩的世界音乐文化的视觉画像长卷,让人们可以领略到不同时期、不同地域的各自不同的音乐生活场景。而且,这些图像的介质包罗万象,诸如油画、水彩画、壁画、岩画、广告、雕刻、货币、建筑装饰、器物绘本、砖瓦物象、乐器纹饰、诗文画像等,展示了各种可能记载音乐活动的材料。另一方面也反映了音乐的表现不仅只有声音载体,图像同样也可以表达其所赋予的音乐及其文化的寓意。如果说唱片录音带给我们的是瞬间即逝的情感表达的时间过程,那么各种有关音乐的图像方式给予大家的是静态且凝聚的艺术生态表现的空间范畴。

我们在这些音乐的图像中所察觉和感悟的最大意义不是审视其中的个体,也即并非犹如在作曲家的音乐作品演奏中聆听他们个性化的声音表达,而在图像中,大多时候我们的体验注重的是图像中的社会场域结构、人物表演造型、服饰姿态表情,尤其表演者、听众及其演绎场景与周边各种的社会、历史和文化的关系,这种似如“亲临其境”的景象是声音材料没有办法表现的。声音是抽象的感悟,而在图像里是有人物、场景、社会、历史及文化的视觉感触的,那是一种具象的,但更具有可以据此进行可视性声音想象的文化空间。例如,中国古代敦煌壁画的乐器有特殊意义,一方面是古代史本身音乐场景文献很少,另一方面是从音乐主题的敦煌壁画中可以了解音乐在当时所涉及的佛教、宫廷和世俗文化中的情形,这是别的任何材料没法体现的。所以,我认为,图像不只是作为文字的补充,而是具有不可替代性的,独特价值的。特别是对于音乐来说,它可以让人们从图像中看到、“听到”,也即想听或聆想那些其他形式没法表达的场景,这样就体现了这些图像的研究价值。

我认为音乐图像的研究需要有两个基本维度。其一,图像研究作为一个专门学术领域的特殊性,只有通过图像才能解释研究对象的问题,体现其独特的学术价值;这样才有图像研究的意义,否则图像只不过是辅助材料而已。其二是“音乐”的特殊性,严格地说只有那些在谱面上、文字中,特别是声音中没有办法体现的“音乐及其文化”寓意的那些图像才是有价值去研究的,这就是音乐图像研究作为一个新兴学术领域的必要及意义所在。本译文集中所展示的每一项研究案例都充分体现了这样的价值和意义,它们从不同角度和方法对“有音乐的”图像进行了考古学、社会学、人类学和文化学,甚至包括数学和建筑学等方法对各自的独特对象进行了“有音乐的”阐释,也即充分体现了音乐图像学的理论与实践。关于此,我在“编者序”的“可视性声音文化维度及其意义——音乐图像学的独特性与不可替代性”中有更为详尽的叙述。

正因为如此,在译文集即将再次印刷之际,我将其改版而题名为《音乐图像学的理论与实践——艺术中的音乐》,我想这不仅是合适的,而且也是非常准确的。

洛秦

2022年10月27日

于纽约

中文版序言

左右滑动查看

编者序

左右滑动查看

目 录

向下滑动查看所有内容

内页预览

左右滑动查看

中文版主编简介

「洛 秦」

上海音乐学院教授,中国音乐史学会会长、音乐人类学E-研究院首席研究员、“周文中音乐研究中心”学术委员会执行委员等。主要著作《音乐人类学的中国实践与经验的反思及其理论与方法》《海上回音叙事》《音乐中的文化与文化中的音乐》《街头音乐:美国社会和文化的一个缩影》等十余种,译著《族群性、身份认同与音乐》《作乐》《八个城市音乐文化》等;发表论文逾百万字;主编音乐人类学译丛、宋代音乐文化的研究丛书等多种。先后获上海市领军人才,国务院政府特殊津贴专家,中国音乐金钟奖—理论评论奖银奖,连续第四至第七届高等学校科学研究成果著作和论文三等奖,上海市第十、十四届哲社优秀成果一等奖等。

资料:上海音乐学院出版社

编辑:马泽泓