《文化传统与伦理学——当代道德哲学的思考》

陈泽环 著

上海书店出版社

//

伦理学也即道德哲学,作为一门研究人类道德活动的人文学科,实践性是其显明的特点。就当代中国伦理学而言,提高为实现中华民族伟大复兴构建伦理秩序的自觉,是重要的使命之一。为此,上海师范大学陈泽环教授在新书《文化传统与伦理学——当代道德哲学的思考》 一书中就这一当代伦理学的使命作了深入展开讨论。上海书店出版社摘录本书的序言以使各位读者先睹为快。

伦理学作为一门系统研究人类道德活动的人文学科,不仅必须以理论的方式关注和探讨现实生活,而且也应该以实践的方式参与和规范现实生活。这种作为伦理学关注和参与对象的现实生活,既是个人的,也是人类的,但其基点首先是国家和民族的。“我们的爱国,一面不能知有国家不知有个人,一面不能知有国家不知有世界。我们是要托庇在这国家底下,将国内各个人的天赋能力尽量发挥,向世界人类全体文明大大的有所贡献。” 诚如梁启超所言,即使摆脱了国家主义和民族主义的人,也不能否认公民“要托庇在这国家底下”的必要性,从而也就承认了爱国主义的重要性。由于在当今人类生存和发展的条件下,绝大多数个人总是生活于或者归属于一个国家和民族,而人类活动的最重要“单位”或“组织”也是各个国家和民族;因此,当代伦理学的关注和参与对象当然包括个人和人类,但其基点毕竟是国家和民族。那么,当代中国和中华民族生活中的最大事件是什么呢?毫无疑问,这就是要在21世纪中叶实现中华民族的伟大复兴。从而,这一新的历史方位成为当代中国伦理学体系构建的主要内容和宏大叙事:实现伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想,是中国人必须承先启后地承担起的最重要历史使命;作为新时代中国特色哲学社会科学的有机组成部分,伦理学特别要提高为实现中华民族伟大复兴构建伦理秩序的自觉,把所有发展伦理学学科的努力都聚焦到这一点上来。有鉴于此,作为本书的《前言》,笔者在此拟围绕“文化传统与伦理学”的关系,首先以“文化自信的学理论证”为核心,从使命、范式和类型三方面,对当代伦理学发展的一些基本问题作一初步阐发,以就教于同行学者与相关读者。

当代伦理学要实现为中华民族的伟大复兴构建伦理秩序的使命,首先就有必要合理地总结先前伦理学发展的成就和不足,并在此基础上深入探寻履行这一使命的有效范式。应该肯定,改革开放40余年来,每到一个重要的转折点,一些学者总会出来回顾伦理学科走过的道路,通过对其经验和教训的分析,提出新的学科发展设想,这是伦理学界的一个好传统。例如,10余年前,著名伦理学家罗国杰和王小锡、王泽应和高兆明等专家就从各种视角出发对新中国前60余年伦理学发展的过程和得失作过深刻的总结,其中特别是王小锡等的《中国伦理学60年》 、(包括之后的)《中国伦理学70年》 等书,由于其资料的丰富性和考察的系统性,至今仍然是学术界进行相关研究的基础性文本;而从2019年至今,为总结改革开放40周年和新中国近70年的伦理学发展,江畅 、李建华 、樊浩 、孙春晨 、王小锡 、王泽应 、冯书生等专家学者的相关论文,作为伦理学界最新的针对性概括和探讨,更是启发伦理学人合理地回顾和展望当代伦理学发展的有益参考:“未来的伦理学研究需要走出既成的路径依赖,从学习模仿西方、整理史料的初级阶段走向创新发展的高级阶段。”

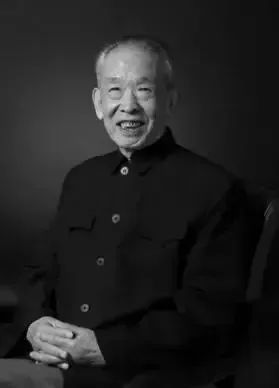

▲著名伦理学家罗国杰(1928—2015)

就学术遗产而言,老一代学者在改革开放40余年来中国伦理学取得长足进步的过程中,发挥了砥柱中流的作用,涌现了一批领军人物,其中最重要的代表人物为中国人民大学教授、曾经长期担任中国伦理学会会长的罗国杰(1928—2015)。数十年来,罗国杰在坚持伦理学发展的正确导向、探索伦理学构建的合理路径、倡导知行合一德性伦理学方面的努力和创新,展现了一位中国特色伦理学开拓者的杰出形象。罗国杰构建的伦理学体系,由于坚持了伦理学与社会主义道德生活密切联系的立场,尽管现在看起来有些提法可以商榷,但在中国特色社会主义伦理学的发展进程中,毕竟具有奠基性的地位,我们不能随便放弃,必须予以丰富和发展——推进其基础理论,使其适应新时代的挑战。比较起来,40余年来出现的其他一些伦理学构想,体现了新一代学者的努力,虽然在学术上有所进展,但主要是伦理学学科中思想史的研究和应用伦理学的突破,在“伦理学原理”领域中的立足国情、联系实际方面则往往有所缺失。

从历史进程上看,王小锡等著的《中国伦理学60年》一书认为,新中国伦理学经历了1949年至1965年的萌芽期、1966年至1976年的停滞期、1977年至1991年的形成期,以及1992年至2009年的发展期 ,虽然是一家之言,但其概括比较合理。至于对近10年伦理学发展的定位还需探讨,笔者的初步看法是:社会主义核心价值观的提出和文化自信观念的确立,是国家层面伦理思想进步的集中体现;中华优秀传统文化和伦理传承发展的实践日益广泛和深入,可以说是社会和个人层面10年来道德进步的鲜明标志;而伦理学研究与教学在各分支学科范围内的细化和拓展,则是伦理学学科层面10年来的主要学术成果。毋庸讳言(或者由于笔者的视野局限),伦理学界虽然已经做出了极大的努力,不过由于经常受到研究观点、方法、视野等方面的限制,至今还少见能够以中华民族伟大复兴为目标和主题,充分融通“坚持马克思主义伦理学”“吸取国外伦理学积极成果”“立足中华优秀传统伦理学”三个路径暨三种资源,积极体现时代精神的典范性论著问世,特别是能够称得上体系性之伦理学论著的问世。

基于伦理学界重任在肩,为突破伦理学当前发展只有局部深化而缺乏整体创新的“瓶颈”,新一代伦理学人必须进一步明确和理解当代中国伦理学的最重要使命:为中华民族伟大复兴构建伦理秩序,并自觉地承担起相应的责任。首先,实现伟大复兴的梦想深深扎根于中国悠久的文化和道德传统之中。不同于西方人追求自由个性的历史最终目的,中国人则把实现民族生命之可大可久作为人生的最高理想。一个民族的生存和发展,需要空间上的展开(可大)和时间上的绵延(可久)。作为世界上唯一延续至今的原生性文明,5000多年来,中国从“中国之中国”经“亚洲之中国”成为“世界之中国”,至今仍然是一个泱泱大国。在经历了近代的衰落和苦难之后,中华民族现在已经十分接近实现伟大复兴的目标。“有亲则可久,有功则可大。可久则贤人之德,可大则贤人之业。……富有之谓大业,日新之谓盛德,生生之谓易。”(《周易·系辞》)这就是说,要实现民族复兴这一“富有”之大业,人们不仅需要有不断创新的智慧使其永葆活力,而且更离不开齐心协力以建立长久和宏大的功绩。显然,伦理学在此承担着极为重要的凝聚人心之责任。

其次,实现伟大复兴不仅深深扎根于中国人追求民族生命“可大可久”的传统之中,而且吸取了西方文化和道德中的“自由个性”要素。中国古人追求的美好社会理想,主要突出“社会团结”的要素或方面:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。……使老有所终,壮有所用,幼有所长”。(《礼记·礼运》)21世纪的“中国梦”在传承发展这一优秀传统的同时,还立足于建设中国特色社会主义的实践,把它与主要来自西方的“自由个性”要素或方面结合起来。特别是马克思主义关于“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件” 的构想,更是为我们规划了未来社会的远大理想。正是基于对中国传统“大同”理想的创造性转化和创新性发展,中华民族伟大复兴要求在21世纪中叶把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义强国,努力实现国家富强、民族振兴和人民幸福三要素或三方面的统一,让发展成果更多更公正地惠及人民全体,让每个人都获得发展自我和奉献社会的机会,都享有人生出彩的机会。显然,伦理学在此承担着极为重要的协调关系之责任。

第三,实现中华民族伟大复兴不仅是为国家谋富强、为民族谋振兴、为人民谋幸福,而且也是为世界谋进步,在坚持推动构建人类命运体的进程中,努力为人类作出中华民族新的更大贡献。中国人自古以来就有浓郁的天下情怀:“四海之内皆兄弟也”(《论语·颜渊》)、强烈的和平意识:“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之”(《老子》),在先秦时代就确立了世界大同、天下太平、全人类和平幸福的社会理想。即使在19与20世纪之交的中国国运最艰难的时刻,梁启超仍然说:“中国人说政治,总以‘天下’为最高目的,国家不过与家族同为达到这个最高目的中之一阶段。……可以说纯属世界主义。像欧洲近世最流行的国家主义,据我们先辈的眼光看来,觉得很褊狭可鄙。” 据此,在我们比历史上任何时候都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴目标的今天,面对当前处于百年未有之大变局中的世界,我们更应该传承发展这一中华民族及其文明和文化的优秀传统,更自觉地在为国家谋富强、为民族谋振兴、为人民谋幸福的基础上,把这一切和为世界谋进步结合起来。显然,伦理学在此承担着极为重要的拓展胸怀之责任。

作者简介

陈泽环,1979年考入复旦大学哲学系,1986年获哲学硕士学位,后进入上海社会科学院工作,2000年起为研究员。1989—2005年在德国洪堡大学等地访学。2004—2020年为上海师范大学哲学与法政学院教授。出版《儒学伦理与现代中国——中外思想家中华文化观初探》《道德结构与伦理学——当代实践哲学的思考》《敬畏生命——阿尔贝特•施韦泽的哲学和伦理思想研究》等专著7部;译有《敬畏生命——50年来的基本论述》《对生命的敬畏——阿尔贝特·施韦泽自述》《文化哲学》等学术著作10部。发表哲学—伦理学论文200余篇。

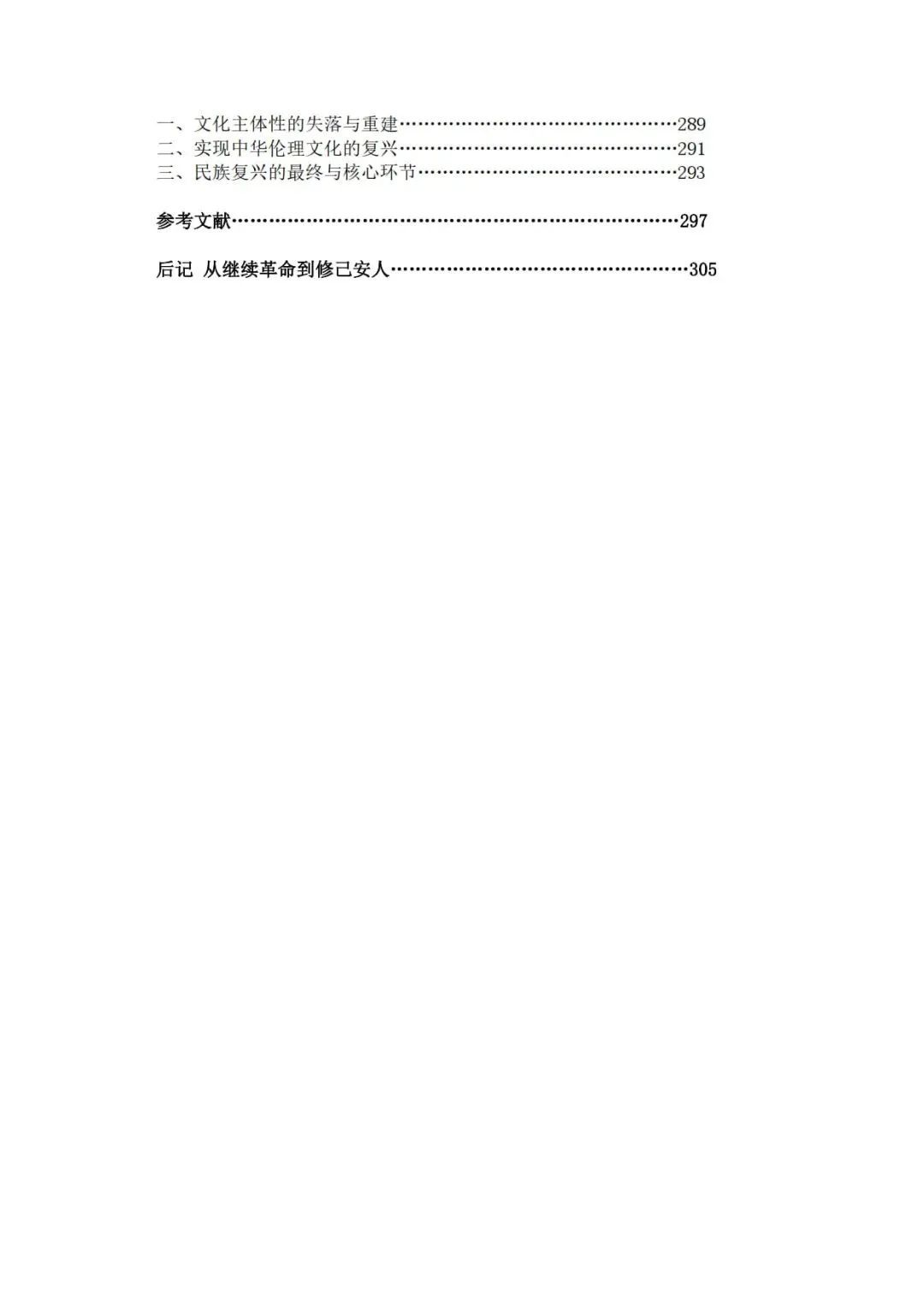

本书目录

左右滑动查看

资料:上海书店出版社

编辑:沈阳