作者 | 张悦

在喧嚣的现代化大都市中,一座静谧的禅院,往往能为快节奏的“都市人”提供一处躲避尘嚣的养心之所。然而,在平和与静谧的背后,却隐藏着许多难点:如何处理好古刹禅意与城市界面的关系;如何消除游人如织所带来的安全隐患;如何用现代技术重现古建筑的万千气象……

7月1日,由上海市科学技术协会指导,上海市建筑学会主办的“我爱上海,建筑可阅读——历史·人文·美学·技术”系列线上直播活动第十四期,邀请了原构国际设计顾问、总合伙人高瀛东,上海市建筑学会历史建筑保护专委会委员、华东建筑设计研究院有限公司历史建筑保护设计院副院长宿新宝,讲述宝山寺与玉佛禅寺的改建之路。

“不用一颗钉子”,

如何证明纯木结构的安全可靠?

上海宝山寺,位于宝山区罗店镇,原址相传为明正德六年(公元1511年)当地士绅唐月轩舍宅而成。岁月更替,几经沧桑,2005年,宝山寺移动重建,以五台山佛光寺东大殿为实物蓝本,同时参照宋《营造法式》为则例进行宝山寺的设计。2011年1月11日,宝山寺开山500周年之际,以全新面貌正式对外开放。2021年10月,宝山寺入选2021上海旅游节·上海最受关注二十大优秀建筑。

宝山寺是华东地区规模最大的纯木结构唐式建筑群。据高瀛东介绍,在宝山寺重建之初,就决定“不用一根钉子”,完全采用中国传统木结构技艺进行重建。他谈道:“对宝山寺的重建,既是一次建造活动,同时也是对于中国木结构建筑的活态保护和传承。”

中国传统建筑往往以木结构作为主材,这与中国文化传统中对自然的追求密不可分,而盛唐时期的木结构风格形式已十分成熟,有着恢宏盛大的气象。然而在千年的沧桑洗礼下,目前,我国仅存三座较为完整的唐代木构建筑,其中之一便是宝山寺的重建蓝本,五台山佛光寺东大殿。

据介绍,在继承传统、传承技艺的同时,宝山寺的重建中运用了很多创新技术。例如,在设计园内景观最高点祇园金塔时,国内未有针对高层木结构建筑设计的规范性指导文件,因此在计算验证方面,设计团队运用了BIM技术、实物试验等方式,验证其安全坚固和力学合理性,高瀛东表示:“这是现代的数字技术和古老的技艺传承结合在一起的非常好的范例。”

高瀛东表示,通过这一次宝山寺重建的实践工作,证明了唐代木结构技术的可靠可行,也重现了盛唐时期大国风范下的木结构建筑的恢宏气象。在团队的不懈努力下,“宝山寺唐式木结构营造技艺”入选第六批上海市非物质文化遗产项目名录。

在平移大殿的过程中,

他们研发了一个数据软件

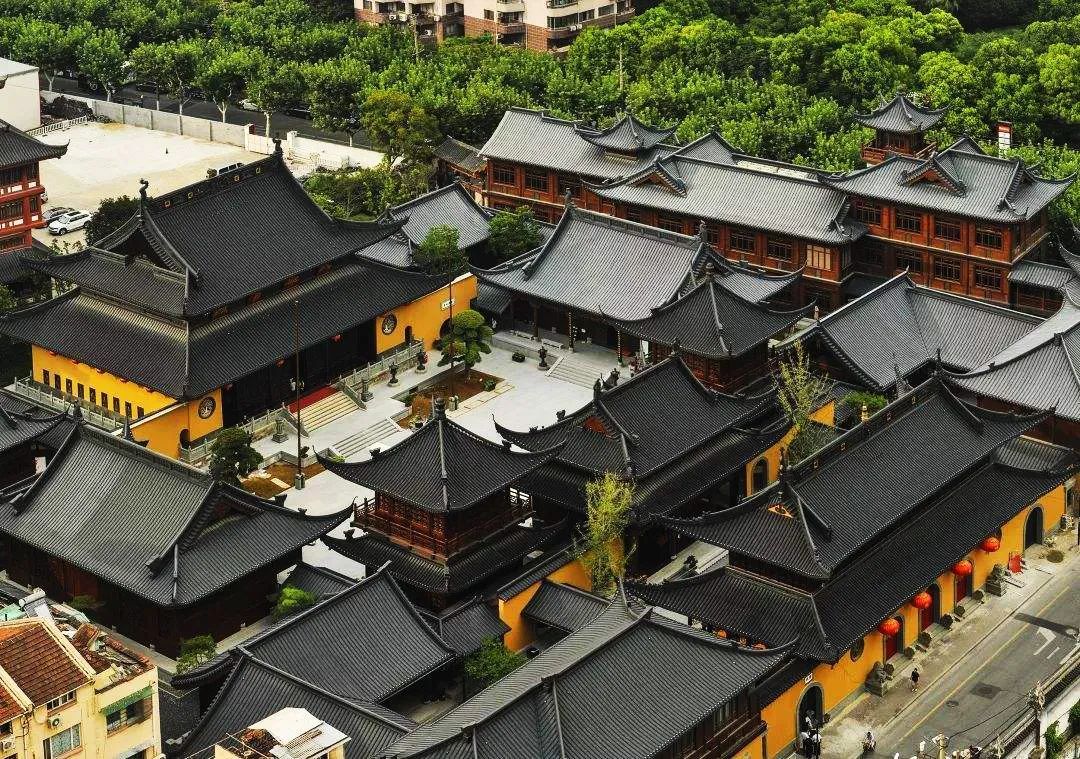

坐落于安远路、江宁路转角的玉佛禅寺,与近现代许多重要佛教活动有着紧密的联系,因而拥有“海上首刹”之名。然而,位于城市中心的它,在2014年改建前,前院占地面积仅为10亩,却要承载同时最高超7000人的客流量,存在较大的高密度人员聚集安全隐患。

因此,如何在都市寺院的紧张用地中,营造出禅修空间,是改建团队需要重点思考的地方。据宿新宝介绍,一开始,团队拟采用高密度垂直院落的设计思路,通过“借天借地”,解决用地紧张问题,但在团队利用计算机图形仿真和游戏角色领域技术对每个个体运动进行图形化的模拟后,发现“借天借地”尽管可以使疏散时间缩减一半,但又存在着踩踏的隐患,因此最终决定通过扩大玉佛禅寺的用地面积,改造前院院落空间的方式。

在平移大雄宝殿的过程中,施工单位运用了三维激光扫描、近景测量、无人机航摄影像等技术,对大雄宝殿进行快速扫描,采用数据融合技术实现2D和3D影像融合,对三维场景精准复原,同时利用虚拟现实技术及其他数字技术,立体再现了大雄宝殿的原貌,并且还研发了“互联网+移位远程智能监控平台”,将平移顶升过程中的设备运行状态、施工状态、安全监测等各类数据进行整合并可视化,为现场动态管理提供了便捷直观的手段。“现在这个技术似乎很平常了,但在2017年,这个技术还是很有领先性的。我们一边做工程,一边也是在做技术的模拟和科研,也希望通过工程带动技术的研究,来做相应的工作。” 宿新宝说道。