随着年龄增长,渐生白发也是无可奈何之事~但有些人年纪轻轻,白头发却比年长十岁的人还多。

明明自我感觉保养得挺好,各种黑发妙招都照做了,白发还是蹭蹭地长……这是怎么回事呢?到底有没有办法能让头发重返乌黑亮丽呢?

01

人未老头先白,究竟是怎么回事?

1、遗传和衰老

白发形成的原因是毛发根处的黑色素细胞停止产生黑色素小体。很多因素可造成黑色素形成、代谢等的障碍。

非疾病状态下头发变白的主要因素有两个:遗传和衰老。

青少年白发(也叫少白头)主要是遗传的原因。

不良的生活方式和情绪(如熬夜、抽烟、易怒、忧郁等)导致的白发则主要是因为加速了头发的衰老。

一夜白头的情形常出现在影视剧中,其在现实也可能发生,背后的理论基础也是情绪引起的头发快速衰老。

正常人的白发出现时间多在30岁以后,不同的人,出现的时间有早有晚,多和遗传以及生活方式相关。

另外,一些疾病因素,如白癜风、甲状腺功能低下等,也可以导致头发代谢出现问题。

比如生下来就有的白驳病,是基因遗传造成的一种近似三角形的额头白发,伴随着白色的皮肤改变;严重的遗传性疾病白化病表现的是全身的皮肤和毛发都是白的。

2、缺乏营养

如头发黑色素颗粒中有铜、铁、钴等微量元素,一旦缺少,会导致白发增多。

头发主要是角蛋白、丝蛋白、胶原蛋白构成的,缺少蛋白质,头发就会出现发白和干枯等情况。

研究发现,人体缺乏维生素B族,会在一定程度上阻止黑素颗粒的形成,增加头发变白的概率。

3、精神因素

精神压力过大,不仅会引起或加重脱发,也可能引起毛发变白。

最近英国《自然》杂志评选出 2020 年十大重要科学发现,其中一项是“压力大会导致头发变白”。

该发现是通过压力条件下小鼠毛发变白的实验来验证。该实验虽然是在小鼠身上做的,但是黑素细胞干细胞的衰变机制理论上在哺乳动物中是共通的。

此外,一些疾病,如甲状腺功能异常、恶性贫血、脑垂体功能受损、心血管疾病等也可能与长白发有关。

02

真的会“拔一根,长十根”吗?

在刚刚出现白发的时候,多数人是动手拔掉的。

等到了拔不过来的时候,也只能放弃了,所以感觉是因为拔白发才让头发越来越白的,于是有了“拔一根,长十根”的说法。

这种说法让刚发现白发的朋友很纠结,既不敢轻易去拔,又舍不得为了那么几根十几根白发染发。

那么这种“拔一根,长十根”的说法科学吗?我们要从毛发的形成和特性开始谈起。

正常情况下,头皮毛发的数量在出生期就已经定型了,大概10万个毛囊。随着年龄增长和头皮表面积增大,毛囊密度会减少。

新生儿密度为每平方厘米1135根,之后逐渐减少,到20-30岁时为每平方厘米615根,30-50岁时为每平方厘米485根,70-80岁时每平方厘米仅仅为435根。至此,肉眼就会看到头发稀疏。

因此,拔一根长十根的说法是不正确的。

不过,虽然强行把白发拔掉并不会使它越长越多,但却会伤害发根,特别是拔得太多的话,还可能引起毛囊炎,尤其是头皮不健康的情况下,经常在临床上见到拔头发后发生疖肿的病例。

所以,当你只有几根白发的话,拔掉无所谓。但是若想延缓白发的发生发展,需要从抗衰老的各种生活方式入手,包括早睡早起、均衡饮食、戒烟限酒、精神愉快、防晒保养。

03

不同位置长白头发,代表着不同的健康问题

白发最先生长的位置,往往暗示着不同身体状况:

1、前额白发,预示着脾胃失和

前额对应的反射区就是脾胃。现代人饮食不节制、压力过大等都可能导致脾胃失和,造成消化吸收率下降、转输营养的功能受阻,头皮没有足够的营养支持,就无法顺利制造黑色素,从而出现白发。

因此,调理好脾胃对防治前额白发有帮助。

2、两鬓斑白,多是肝火偏旺

两鬓对应的脏腑反射区是肝胆,肝胆互为表里,而肝主藏血,发为血之余,肝胆火旺、灼伤阴血,经血耗伤,毛发得不到滋养就容易出现枯萎、白发。

此类人群常常情绪不稳定、爱发脾气,还会伴随口干、口苦、舌燥,眼睛酸涩,睡觉多梦等。

此外,肝主藏血,气血同源,所以两鬓白发还需要适当补气血。

建议日常可以吃一些清火的食物,像绿豆、梨子、黄瓜、冬瓜等。

3、后脑勺白发,主因肾气不足

后脑勺是对应膀胱经的脏腑反射区。膀胱与肾相表里,若肾气虚而不能固摄,不仅会出现后脑勺白发,还会影响到膀胱的排尿功能,导致尿多、尿失禁、遗尿、小便不畅等症状。

而且中医上讲“发为血之余,又发表于肾”,即毛发的营养根源其实在肾,所以总的来说肾气的盛衰对毛发的影响非常大。

黑入肾,建议日常可以吃一些黑色食物,如黑豆、黑芝麻、桑葚等。

4、调脏器,更别忘了补气血

而在调理脾胃、肝肾的同时,我们还不能忘了补气血——气血不足,无法对脏器进行调养而出现人体早衰症状,表现之一就是长白发,所以其实预防白发早生,补足气血也是重中之重。

头皮按摩操

每天做做下面这套头皮按摩操或许也能帮上忙:

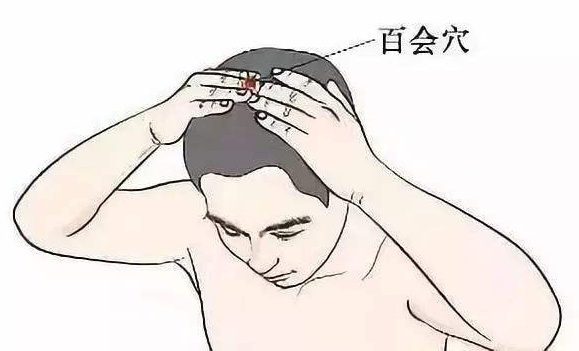

① 按摩头顶百会穴

百会穴位于头顶中心的凹陷处。按揉时将两手食指和中指并拢,用指腹垂直向下按压,力度以略有酸痛感为宜。

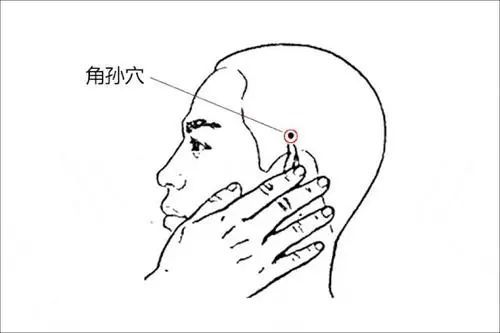

② 点按耳后角孙穴

角孙穴位于耳尖直上入发迹处,用两手大拇指指腹分别点按两侧穴位,力度不宜过大。

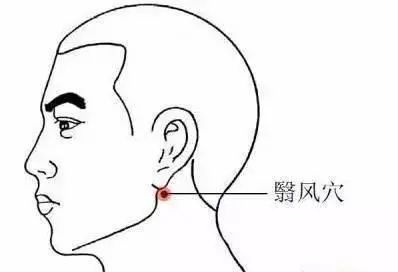

③ 点按耳后翳风穴

翳风穴位于耳垂下方,耳后乳突与下颌角之间的凹陷处,同样用大拇指指腹按揉两侧穴位即可。

编辑 / 黄骞文

资料 / 高质量生活家