乡村振兴,正当其时。位于泖港镇西南首的曙光村,2020年被确定为上海市第三批乡村振兴示范村。如今时隔一年,示范村建设进入验收阶段的曙光村,在产业发展、乡村振兴方面取得了哪些成果?作为传统的农业村,又探索出怎样的乡村振兴发展新路径?记者走进曙光村深入了解。

稳住农业基本盘

农业是农村发展的基本盘,曙光村是泖港镇的传统农业村,这里有全镇最大的耕地面积3836亩,也有着全镇最多的家庭农场,共30家,全村年产优质稻谷2000多吨。乡村振兴发展,“农”字不能忘。保障粮食等重要农产品供给,也成为曙光村发展的基础“底色”。

“农”字亦不能弱。在传统农业种植的基础上,曙光村的粮食户也积极开拓思想,实现从“卖稻谷”到“卖大米”的转变。陈胜是曙光村的粮食种植大户,眼前自家地里137亩中晚熟优质稻谷正处于拔节孕穗期。虽然离11月份的收割季节还有两个多月,但陈胜对今年怎么更好地增产增收,已经有了打算。“在往年的基础上,我们要继续提高‘卖大米’的比重。相比‘卖稻谷’,‘卖大米’的效益至少要提高一半以上。”

从传统的农业种植到农产品销售,甚至加工,产业链条的延伸是农业强的关键。在粮食种植方面,提倡种好卖好的同时,曙光村在蔬菜种植方面也提倡种好、加工好。丰桧农业科技发展有限公司的净菜加工基地位于曙光村,在这里,每天来自周边田间带着泥土的新鲜蔬菜,检验、去叶、洗涤、鲜切、包装等一整套工序之后变得白净水灵,相比初加工的“毛菜”,经过深入加工的净菜身价翻倍的同时,也更加顺利地进入上海和浙江等地的品牌餐饮客户。

目前丰桧的合作客户中不乏海底捞、左庭右院、东方航空等知名品牌企业。占地2100平方米的加工基地,每天的加工量有9吨,销售额能达到10万元左右。

从“一产”种植到“二产”加工,曙光村立足“农”,延伸“农”,也更好地带动“农”。曙光村党总支书记、主任陈建忠介绍,接下来也将更好地利用净菜加工基地的地理优势,以及耕地资源优势,因地制宜在周边发展“稻板茬”蔬菜。“水稻收好之后,田里种上新鲜蔬菜,为加工基地提供原料的同时,也提升了粮田的收益。”

建设“新乡村”

乡村振兴发展,产业发展的同时,也要生态美。

在曙光村的农村废弃物生态循环基地,往年村里堆积成“患”的秸秆,经过粉碎、发酵等过程,变废为宝,成为改善土壤质量的有机肥。“每天这里处理量可以达到10吨左右。”曙光村农副主任陈君介绍,对于曙光这样的农业村来说,蔬菜采收之后剩下的秸秆,以往处理起来是个问题,而今变废为宝,不仅缓解了农业面源污染,生成的有机肥也让农业种植的“绿色含量”越来越高。

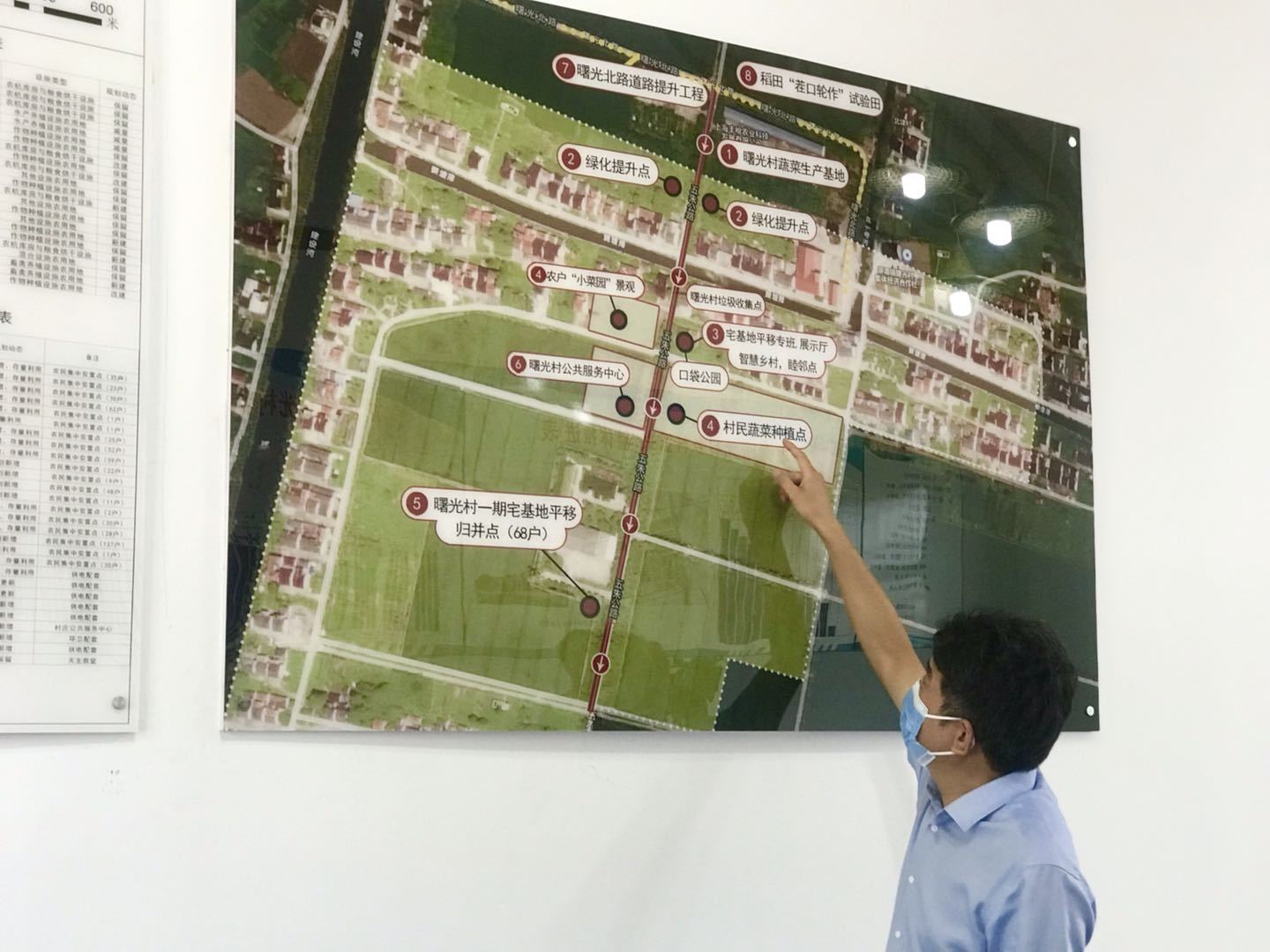

除了垃圾分类处置,示范村建设一年来,曙光村的生态环境持续好转。据了解,村庄绿化提升10600平方米以上,整治水系总长度约3公里。此外,路桥建设提档升级,主干道五朱公路、曙光北路、北雉鸡汇路等道路“白改黑”共计2.36公里,建设村内口袋公园、景观小品,让村民感受到村景变美景的同时,切实享受到环境提升对生活的改善。

乡村振兴发展还要人居美。在曙光村农民集中居住的建设工地,正是一片热火朝天的建设场景。“一期先期启动68户的建设,目前已经结构封顶,占地23.8亩,预计年底交房,后续一期剩余的86户以及二期400多户也将有序推进。”陈建忠说,村里的房子大多建设于上个世纪70、80年代,因为原有房屋基础不牢,改造无从下手,农民的居住条件迟迟得不到提升。而新居建好之后,住房条件大幅提升,公建配套齐全,生活的便利度也将不同于往日。

这样的乡村建设,保留乡村风貌,留住田园乡愁,也节约了宝贵的土地资源。陈建忠介绍,接下来将随之规划建设2400平方米的公共服务中心、村民大食堂、便民超市、老年活动室等一体化功能区,提升农村的公共服务水平。

乡村振兴示范村的建设进入验收阶段,但发展的步伐不会停止。陈建忠坦言,地处镇西南首、位置较为偏远的曙光村,相比周边村,总体缺乏三产融合的产业资源,而镇域联动的产业发展新模式为产业进一步发展带来曙光。陈建忠介绍,接下来将积极融入镇统筹、村参与的产业联动发展大局中,以20亩集体建设用地指标,共同参与光明泖港项目。同时,以300万元村级集体资产入股上海临港黄桥高科技园,壮大村级集体资产。

■文 李谆谆 ■图 李谆谆

■栏目责编 王姝姝

■栏目主编 周样波