“以前下班回家就是追剧、刷手机,现在每周都盼着上夜校,学打网球、做手工,认识新朋友,生活一下子充实起来了!”说起青年夜校,在方松街道工作的沈丹丹满脸笑意。和她一样感受到生活品质提升的,还有更多的方松居民——有人发现,小区垃圾房焕然一新,踩一下投放口自动开门,智能又卫生;有人惊喜地看到,地铁站广场新添了党群服务站,办事休息都方便;还有退休居民收到通知,可以免费参加妇科和乳腺病筛查……

今年以来,方松街道聚焦群众急难愁盼,以10项民生实事项目为抓手,从青年夜校到垃圾房改造,从便民服务到健康保障,用一件件看得见、摸得着的实事,让美好生活在家门口升级。

青春赋能,让夜晚“活”起来

每周一到周五晚上7时,吃过晚饭的沈丹丹会准时出现在青年夜校。网球场上挥拍击球,宋锦课堂体验非遗技艺,一个半小时的课程既充实又不至于太累。“这两项活动以前都没接触过,挺新鲜的。老师很专业,教得细致,我们提的意见也会认真听。”沈丹丹说,课程时间设在晚7点到8点半,吃完饭过来刚刚好。

青年夜校网球课程

将青年夜校纳入民生实事项目,是方松街道2025年的一大亮点。街道团工委书记沈沁介绍,课程设计完全以青年需求为导向:“我们通过问卷调研、体验课反馈等方式持续收集意见。喜欢运动的,开设网球、羽毛球、瑜伽课;对传统文化感兴趣的,有宋锦、布艺等非遗手工课;想提升能力的,还有美妆、社交心理学等实用课程。真正做到‘青年点单、街道接单’。”

为了给青年提供更好的学习体验,街道充分整合资源。“我们依托党群服务中心开展大部分课程,针对羽毛球、网球这类对场地有特殊要求的项目,与广富林、中山街道结成常态化联盟,实现资源区域共享。”沈沁说,青年夜校主要面向18至45岁、在方松街道生活或工作的青年开放,不仅吸引了本街道居民,连其他街镇甚至市区的年轻人都慕名而来。

青年夜校布艺课程

青年夜校瑜伽课程

截至11月下旬,街道已开展运动类、非遗手作类等课程33门次,参与人数546人次。其中,运动类课程最为火爆,瑜伽、羽毛球等项目因需求旺盛多次增开班次。课程周期从最初的12节优化为6节,形成“两个月一周期”的滚动开班模式,让更多青年有机会参与。

在布艺手工课上,居民谈旭鲜用松江老布做出了笔记本、包包、发饰等手工作品。“边做手工边聊天,认识了不少新朋友,特别开心。”她笑着说,“生活在方松街道,文化活动丰富,上课的地点也方便。”

“我们希望通过这些课程,让青年在八小时之外有个好去处,既能学到东西,又能交到朋友,在充电赋能的同时,增强对方松街道的认同感和归属感。”沈沁说。

环境升级,让小区“美”起来

走进兰桥公寓北区西侧,改造一新的垃圾房让人眼前一亮:白色外墙干净整洁,智能喷淋系统自动除臭,非接触式四分类投放口便捷卫生——脚踩一下投放口自动开门,30秒后自动关门,太阳能照明让夜间投放也很安全,拖把池、洗手池等配套设施一应俱全。

“变化太大了!”居民李女士感慨,“以前的垃圾房又旧又臭,夏天路过都要捂着鼻子快走。现在不仅干净整洁,投放也方便,还有智能语音提示,用起来特别舒心。”

兰桥公寓北区西侧垃圾房

方松街道社区服务办副主任杜佳玲介绍,今年街道完成了22个垃圾房专项更新改造,主要包括外观刷新、功能布局重构、环境氛围美化及智能化设施配置。“我们增设了除臭智能喷淋、非接触式四分类投放口、太阳能照明、拖把池等标准化设施,全面提升投放体验。”

过去三年,方松街道已累计完成46个垃圾房改造,本轮改造最大的亮点是智能化升级。垃圾房安装的智能监控系统,摄像头覆盖投放口内外,能识别“落地垃圾”“投放错误”等行为,系统会自动语音提示居民正确投放,同时把识别结果推送给管理员,便于第一时间处置和引导。“我们严格按照上海市《垃圾房技术要求》,加大生活垃圾分类投放点改造力度,推动居住区因地制宜提升。”杜佳玲说。

民生答卷写在百姓心坎上

轨交9号线松江新城站旁,新设立的党群服务站成了周边最受欢迎的“暖心驿站”。站内服务窗口、学习书籍、饮水机、微波炉、休憩桌椅等设施一应俱全。“以前办事要专门跑一趟街道,现在地铁站就有服务点,下班顺路就能办,太方便了!”经常路过的居民竖起大拇指。

方松街道新城站党群服务站

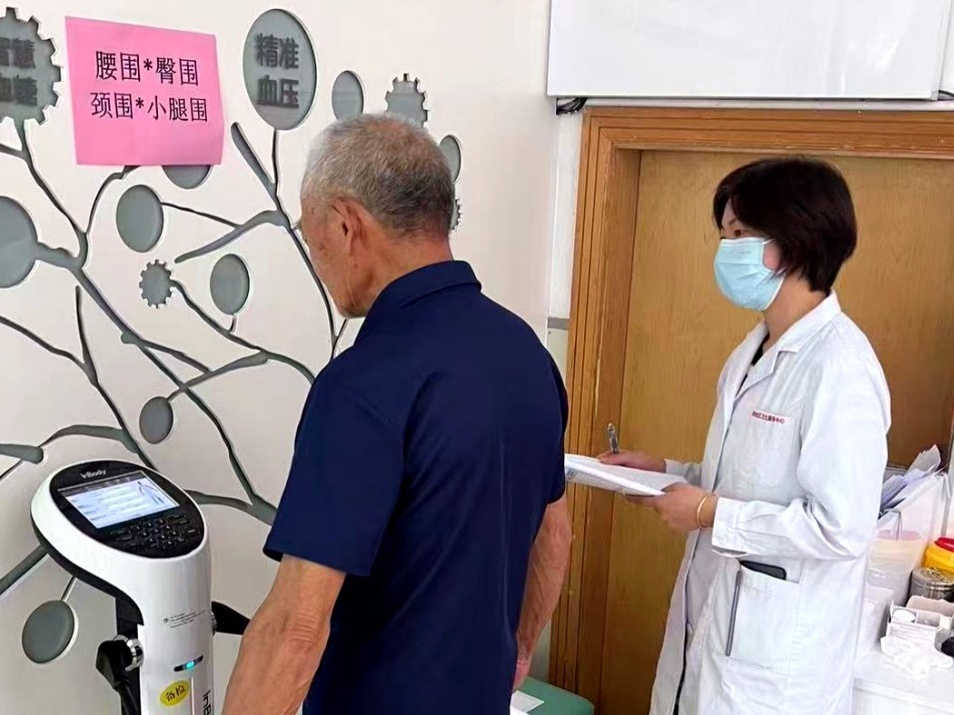

健康保障网也在不断织密。今年,街道继续为65周岁及以上常住老年人开展免费健康体检,包括一般体格检查和辅助检测;为辖区内70周岁以下退休妇女和生活困难妇女免费安排妇科及乳腺病筛查。“以前体检要自己掏钱。现在街道组织免费筛查,我们也能定期检查身体,发现问题能早治疗,心里踏实多了。”一位退休居民说。

开展女性“两病筛查”服务

老年人健康体检服务

对于困难重度残疾人家庭,街道根据他们的生活状况、改造需求和出行便利程度,推进家庭无障碍改造,以标准化为基准,以人性化为理念,让特殊群体在细节处感受到社会温暖。

从青年夜校到垃圾房改造,从地铁站党群服务站到健康体检,从妇女“两病”筛查到残疾人家庭无障碍改造,方松街道用一件件实事、一项项服务,让不同年龄段、不同需求的居民都能感受到民生温度。

方松街道相关负责人表示:“我们将继续坚持以人民为中心,聚焦群众急难愁盼,把好事办实、把实事办好,让每一位居民都能在方松找到归属感,让每一个家庭都能在这里安居乐业,不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。”

■记者 韩海峰 文 韩海峰 受访者 图

■文字编辑 桂可欣

■栏目责编 李于伯 ■栏目主编 叶伟