近日,由上海笔墨博物馆与邓散木艺术馆合作主办的《铁笔遗珍、文房寄情,邓散木文房文献精品展》在福州路上的上海笔墨博物馆展出。

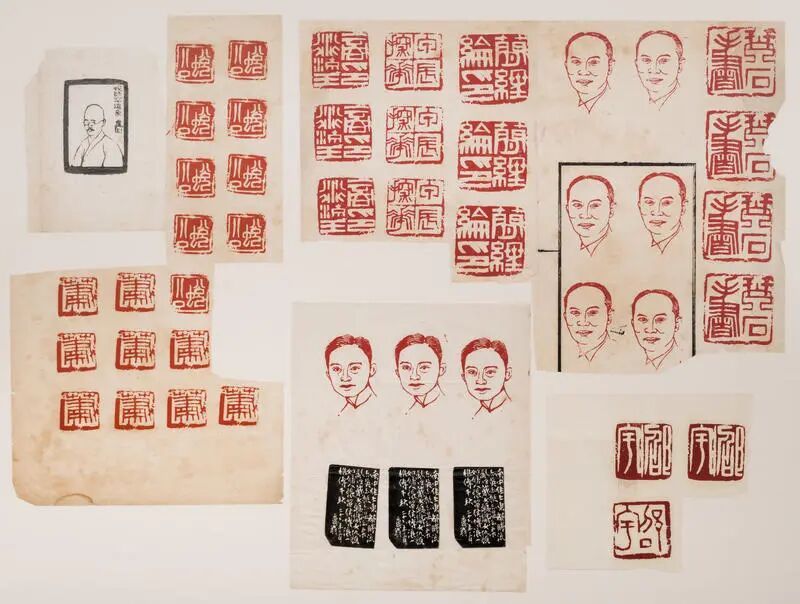

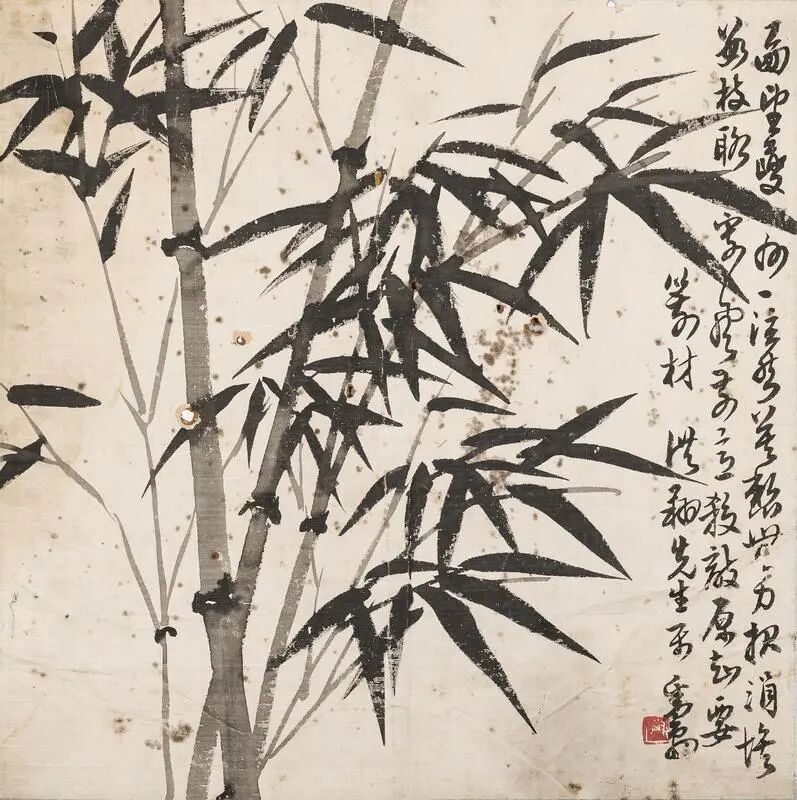

邓散木是集篆刻、书法、诗人于一身的艺术大家,与齐白石并称为“南邓北齐”,更与吴昌硕等共享“江南四铁”之誉。他而立之年字号“粪翁”以涤浊世。抗战胜利后易名“散木”寄寓沉哀,其“狂狷不羁、雄强奇肆”的艺术风格,正是海派艺术叛逆与创新精神的典型写照。

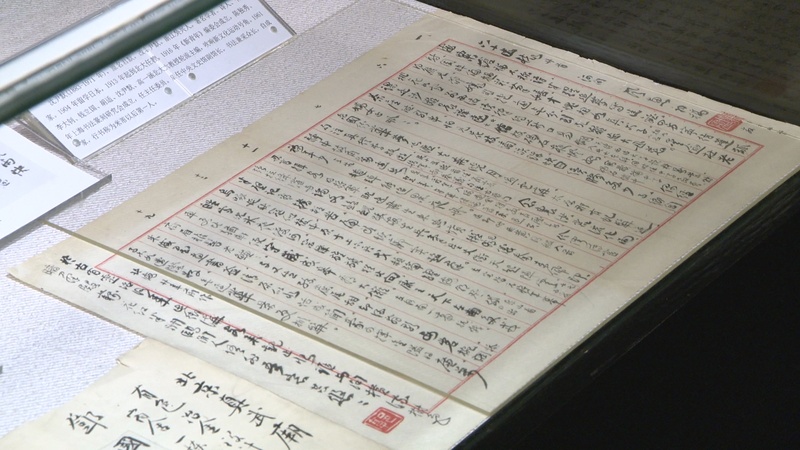

本次展览,以展出邓翁生前使用的文房器物为主,辅以珍贵文献遗存,从“器与艺共生”的视角,通过实物展示及其蕴藏的趣事轶闻,生动演绎了这位近现代艺术巨匠的艺术创作生平,聚焦于其生辣猛利的艺术特色,叛逆创新的人生追求,孤愤独善的精神境界,与病残搏斗的坚强毅力。“

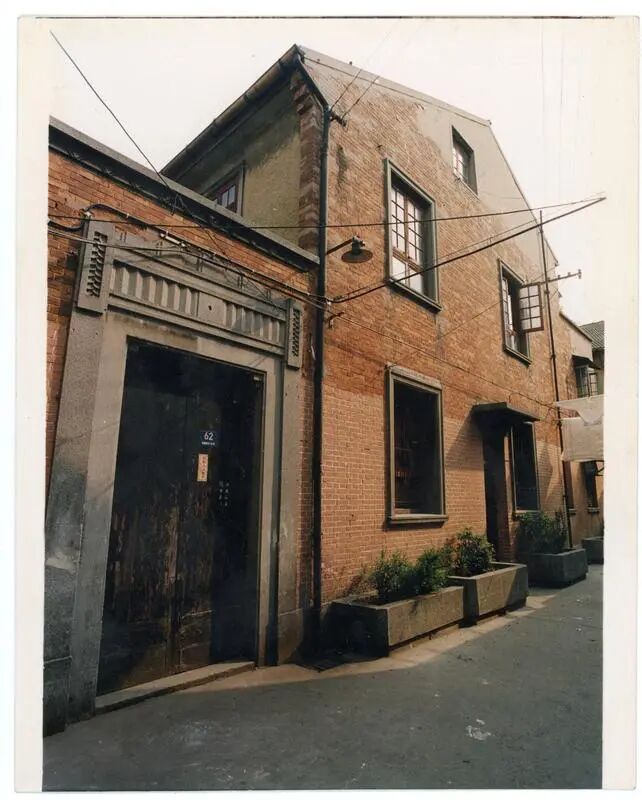

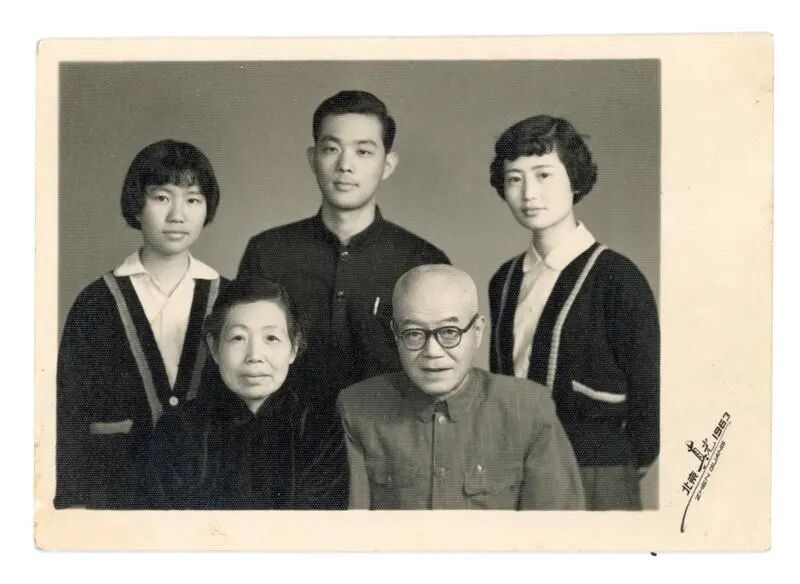

邓散木先生是当时上海的书法篆刻双料大师,居住在黄浦区。1955年被人民教育出版社请到北京,为新中国首套统编小学语文课本手写简体课文以及字模,推动汉字由繁体竖排转向简体横排的历史性变革。其工整的小楷简化字成为全国教材范本,助力扫盲教育。”“邓散木是当年唯一参加中国文字改革的书法家,他的真书(楷书)、行、草、篆、隶五体书法造诣精深。1963年在北京去世,晚年他都是在北京度过的。”邓散木艺术馆馆长张京军告诉记者。

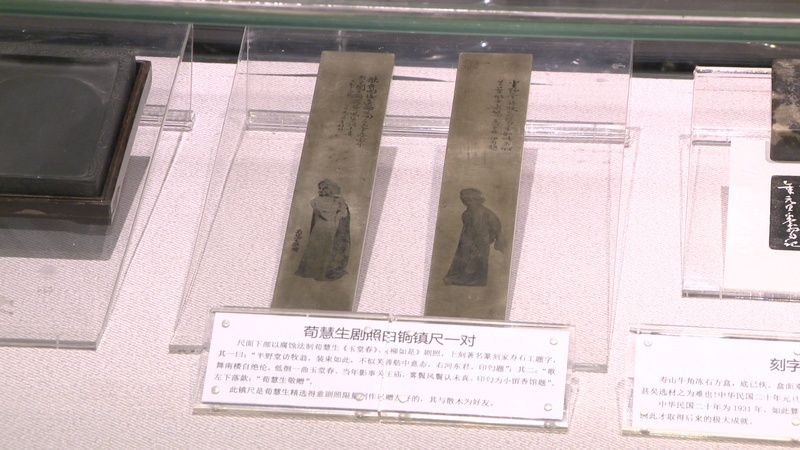

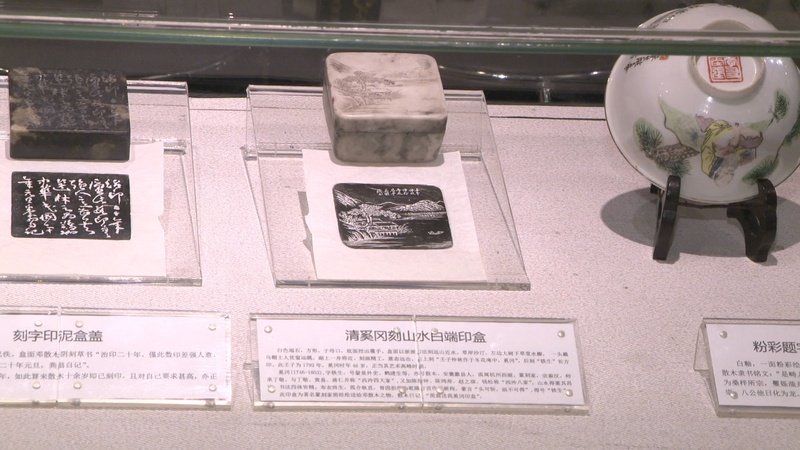

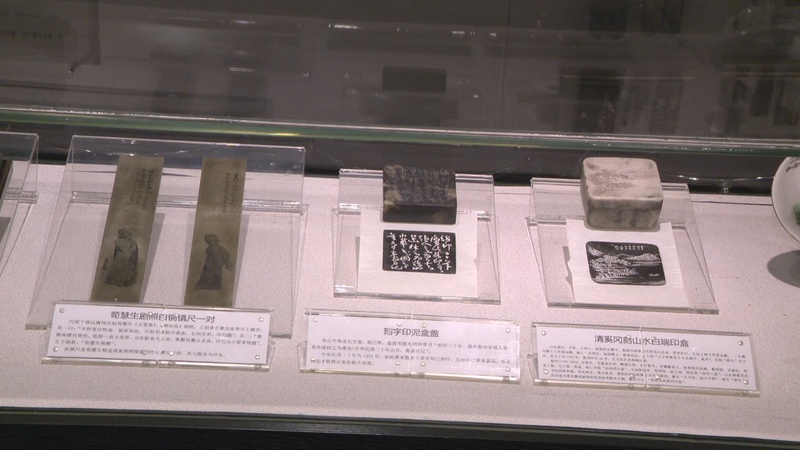

展览中有许多不可多得的名品,比如这一对铜镇尺和白端石的印泥盒。白端石有着“砚中君子”的美誉,色如凝脂,质地温润细腻,明代已经禁采,是珍贵的文房四宝。“这上面的山水画是清代中叶麒麟八家席铁生刻的,也是著名篆刻家简经伦先生送给邓散木的。另外就是一对铜镇尺,京剧四大名旦荀慧生先生把自己的剧照刻在铜纸上,上部是著名篆刻家寿石功先生的题字,因为荀慧生和邓散木也是好朋友,他限量定制赠给邓散木的。”

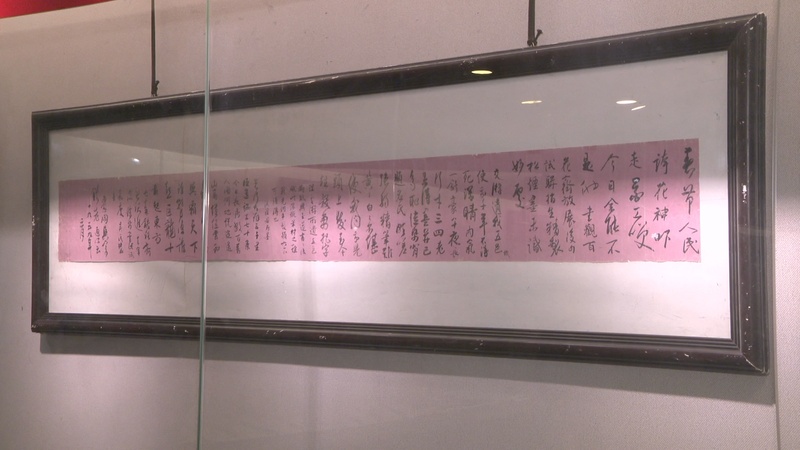

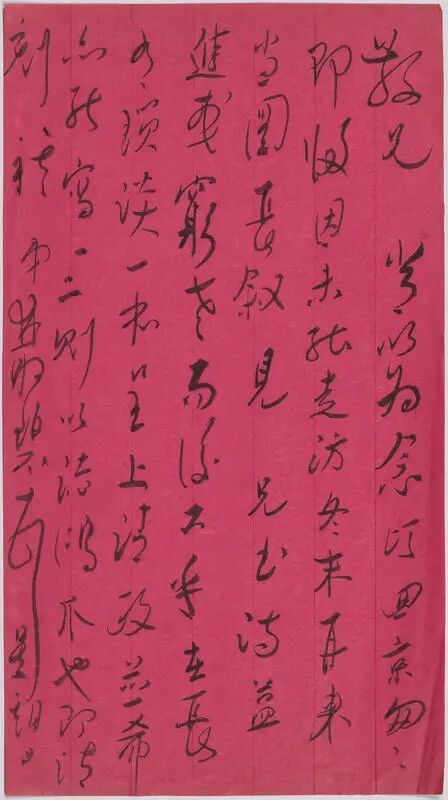

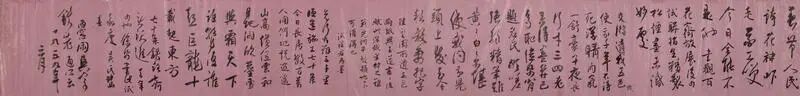

在展出的众多文房器具中有两支毛笔享受特殊的“待遇”,被单独突出地展示在中间专柜里,这是由海派制笔名师杨振华专为邓散木定制的两支“厕简楼用笔”,以及邓散木为此而赋写的一首七言长诗《杨生歌》。这两支毛笔是以狼毫为主的兼毫笔,全长24cm,笔头长2.5cm、直径0.76cm,笔杆上刻“厕简楼用笔”五字,下署制笔者“杨振华”三字。这两支笔和这首诗的展出,弥补了笔墨博物馆这方面展品的缺失。

张京军,原任包头市博物馆馆长,长期从事文博工作,酷爱艺术、富有文史学识,对邓翁尤为敬尊,致力搜集和研究邓翁的遗物。自2013年开始,十余年来,尤其是退休之后,他全身心地把自己的时间、精力、资财都投入于此。由于邓翁的大量作品和器物都已由其夫人张建权,捐献给黑龙江省博物馆,建立邓散木纪念陈列馆。张京军馆长搜集到的都是该省馆拣剩择余的,以及散落在社会上的物品,虽然不少都是残碎陈墨、旧笔秃毫、零星信札、日常遗物,但其中不乏遗珠弃璧。经他远溯博索,深挖人文史迹、细探文化内涵,得以由“废”为宝,化“腐朽”为神奇,彰显其文史价值。体现了资深文博工作者的学术水准。在工作、尤其文史研究上,张京军更铢锱必较、一丝不苟,对任何差错零容忍,颇具文人气质、邓翁风骨。

展览将免费对外展出至2026年3月。

记者 / 刘惠明

编辑 / 刘晓静

图片 / 刘惠明

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 搭配国际优质医疗资源,百汇构建“院外”医疗服务

2. 一年一度重磅体育盛宴开票!点开有机会获取赠票