近年来,用人单位越来越注重运用竞业限制举措维护自身竞争优势和合法权益,此类纠纷也逐渐走进公众视野。为了依法保障用人单位商业秘密防护权益的同时,兼顾劳动者的择业自由权,促进形成更加公平、有序的市场竞争秩序,今天(11月20日)上午,上海市徐汇区人民法院(以下简称徐汇区人民法院)举行新闻发布会,发布《2020-2024年度涉竞业限制纠纷审判白皮书》(以下简称白皮书),并通报徐汇区人民法院近年来竞业限制纠纷审判工作情况。

本场发布会是“促公正 作表率——深入推进上海法院工作现代化”系列发布会第30场。

会上,徐汇区人民法院副院长尹学新,执行裁判庭庭长许斌通报相关情况并答记者问。发布会由徐汇区人民法院政治部主任、新闻发言人谢猛主持。法治日报、民主与法制时报、解放日报、上海法治报等中央及地方媒体参加。部分徐汇区人大代表、徐汇区总工会、徐汇区劳动协会、企业职工代表等受邀参加新闻发布会。

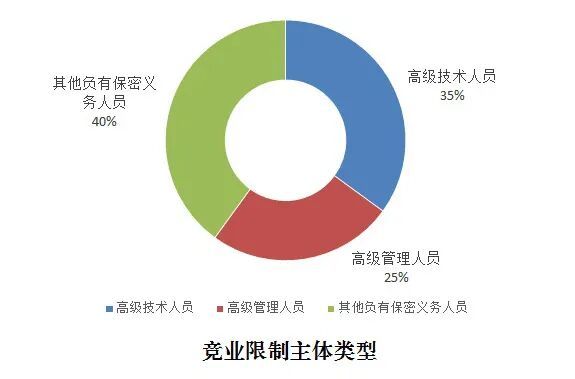

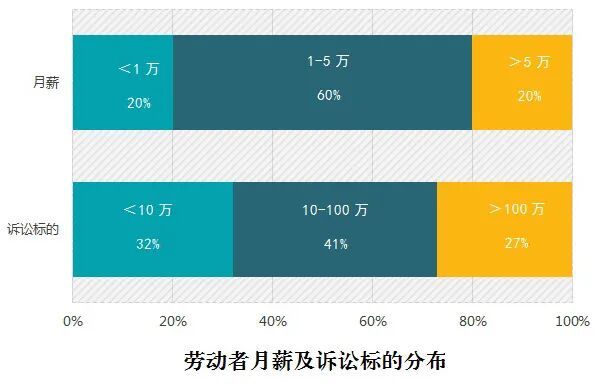

白皮书指出,近五年,徐汇区人民法院共审结涉竞业限制纠纷案件105件,数量呈逐年上升态势。这些案件呈现出以下特点:

一是岗位“高新”且“高薪”,涉案标的金额高;二是违约金补偿金失衡,案件化解难度大;三是竞业手段隐蔽多样,认定违约比例高。

白皮书剖析了竞业限制纠纷反映的问题及成因,主要包括:竞业人员范围泛化,导致竞业限制纠纷频发;竞业范围不当扩展,损害劳动者自主择业权;违约金补偿金失衡,不合理加重劳动者负担;竞业行为日趋隐蔽,加大用人单位取证难度。

随着科技创新加速推进和人才竞争日益激烈,竞业限制作为平衡企业商业秘密保护与劳动者择业自由的重要制度,其适用边界、效力认定和履约规范等问题,已成为劳动关系领域的焦点与难点。

如何在依法保障企业合法权益的同时,防止权利滥用、维护公平就业秩序,徐汇区人民法院着力从三方面推动竞业限制纠纷的源头预防与实质化解:一是推动多元共治,构建前端化解新格局;二是强化规则引领,促进裁判尺度统一化;三是延伸司法服务,赋能企业发展新实践。

值得一提的是,徐汇区人民法院依托“甘棠树下”社区法官工作室,打造“海燕信箱”特色服务品牌,线上线下同步提供法律咨询、风险提示与调解对接。组织法官走进重点产业园区、高新技术企业,面对面了解用工管理中的痛点堵点,量身定制合规建议。在产业集聚区设立巡回审判站,在综治中心开辟巡回审判点,以“审理一案”带动“规范一片”。面向企业开展专题培训,系统讲解竞业限制协议的订立要点、履行边界与法律后果,引导企业从“被动应诉”转向“主动合规”。

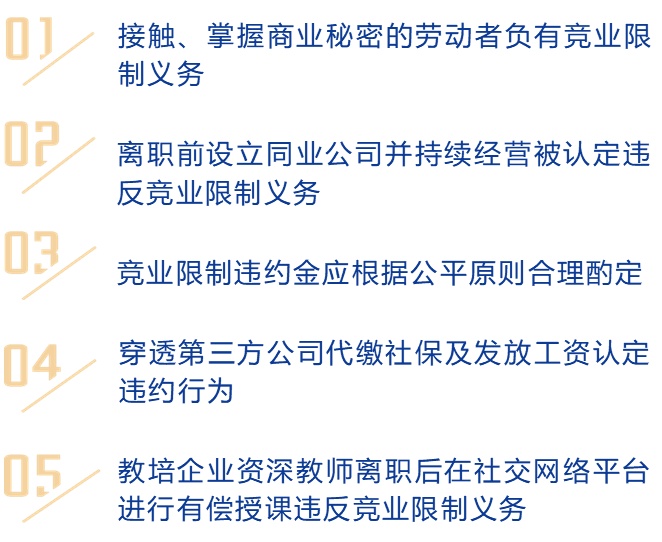

此次,徐汇区人民法院选取了五起典型案例在白皮书中予以发布,从竞业限制主体界定、隐蔽竞业手段判定、竞业限制违约金认定、补偿金异议与竞业义务履行的关系等多角度展示此类案件的审判思路,为此类纠纷的预防和化解提供司法指引。

例如,在孙某某诉B公司竞业限制纠纷案中,明确离职前设立同业公司并持续经营可以被认定违反竞业限制义务。

又如,在刘某某诉E公司竞业限制纠纷案中,人民法院通过穿透式审查,将第三方公司代缴社保及发放工资、实际为竞争公司工作的行为认定为违反竞业限制义务。

法治是最好的营商环境,也是人才有序流动的坚实保障。下一步,徐汇区人民法院将继续依法履行审判职责,以更加积极主动的作为、更高质量的审判、更贴近人民群众需求的司法服务,推动竞业限制制度在法治轨道上行稳致远,为区域高质量发展注入更强法治动能。

代表点评

温陈静

徐汇区人大代表、区人大常委会法制委员会委员、区劳动协会会长

徐汇区人民法院发布的竞业限制审判白皮书,系统梳理了近年来的司法实践,数据详实、案例典型,具有较高的指导价值。白皮书精准揭示了当前竞业限制纠纷的核心争议点,其倡导的“公平合理”原则以及“穿透式审查”方法,为平衡企业权益保护与人才合理流动提供了清晰的司法指引。这不仅有助于企业规范用工、从源头预防纠纷,更对构建健康有序的市场竞争环境具有积极的推动作用,体现了司法服务保障经济社会高质量发展的担当。期待白皮书能引导各方凝聚共识,共同促进劳动关系的和谐稳定。

沈燕丽

徐汇区人大代表、上海三瑞高分子材料股份有限公司董事、董事会秘书

竞业限制审判白皮书的发布对于促进优化法治化营商环境起到积极推动作用,是体现徐汇区人民法院建设性和前瞻性的司法创新举措。其积极意义主要体现在以下三个方面:一是变“被动裁判”为“主动引导”,体现了司法服务的创新性与前瞻性;二是实现了对企业与劳动者的“双向保护”,致力于构建和谐劳动关系,助力辖区内企业的高质量发展;三是通过司法智慧的精准输出,促进适法统一,也有助于优化法治化营商环境。

典型案例

/案例1/

接触、掌握商业秘密的劳动者负有竞业限制义务

——谢某诉A公司竞业限制纠纷案

▴ 向上滑动查看更多 ▴

典型意义

传统竞业限制纠纷案件多涉及用人单位向高级管理人员、高级技术人员主张违反竞业限制义务的违约金,而本案则系前台岗位劳动者在知名早教机构就职后,向原用人单位主张补偿金,呈现出竞业义务主体范围向非高管或高技术岗位扩展的特殊情况。普通岗位劳动者是否负有竞业限制义务向来颇具争议,本案根据劳动者工作的“涉密性”和“接触可能性”,实质判定普通岗位劳动者亦可成为“其他负有保密义务的人员”,切实保护普通岗位劳动者期待利益及新用人单位用工自主权,实现人才流动合理合规化,就业渠道畅通有序,择业权利有效保障。

/案例2/

离职前设立同业公司并持续经营被认定违反竞业限制义务

——孙某某诉B公司竞业限制纠纷案

▴ 向上滑动查看更多 ▴

典型意义

竞业限制制度首先是基于劳动者对用人单位负有保密和不得从事竞争业务的责任,《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》肯定了约定在职期间竞业限制条款的效力,实质上体现了负有保密义务的劳动者在职期间应诚信履行劳动合同,不得通过另行从事竞业活动等方式侵害用人单位合法权益的立法本意和价值取向。本案孙某某在B公司北京分公司就职期间即担任竞争企业的法定代表人,并持续至离职后的竞业期限内,应当对其行为予以否定评价,以发挥司法审判的教育指引效应,弘扬社会主义核心价值观,倡导诚实信用理念,助力核心人才依法、有序流动,进而净化营商环境。

/案例3/

竞业限制违约金应根据公平原则合理酌定

——唐某某诉D公司竞业限制纠纷案

▴ 向上滑动查看更多 ▴

典型意义

竞业限制案件的争议焦点多涉及是否应当支付竞业限制违约金以及金额是否合理。实践中,用人单位较难证明劳动者违反竞业限制义务给本单位造成的实际损失,故为充分保护本单位利益,实质约束劳动者离职后的不当择业行为,用人单位普遍倾向于设定高额违约金,违约金数额是否需要调整存在较大争议。从权利义务对等的角度出发,应结合违约金的属性考虑调整规则,促进违约金和补偿金形成合理“正相关”,防止补偿金过低而违约金过高,进而激励劳动者遵守竞业限制义务,减少违约情况发生。

/案例4/

穿透第三方公司代缴社保及发放工资认定违约行为

——刘某某诉E公司竞业限制纠纷案

▴ 向上滑动查看更多 ▴

典型意义

劳动者往往通过各种途径规避竞业限制义务,本案中通过第三方公司代缴社保及代发工资即为典型情形之一,此种情形下,举证责任倒置,劳动者往往无法提供证据证明其实际为第三方公司工作,挂靠单位代缴社保及代发工资不能实现其规避竞业限制义务的目的。本案对弘扬诚信的社会主义核心价值观具有指导意义。

/案例5/

教培企业资深教师离职后在社交网络平台进行有偿授课违反竞业限制义务

——范某与G公司竞业限制纠纷案

▴ 向上滑动查看更多 ▴

典型意义

随着自媒体的蓬勃发展,通过网络平台注册账号自营产品或者服务的情况屡见不鲜。劳动者作为高级技能人才,如果属于负有竞业限制义务的适格主体,在离职后通过社交网络平台经营与原用人单位有竞争关系的业务,亦可能构成竞业限制违约。同时,劳动者对竞业限制经济补偿的金额有异议,可依法向原用人单位主张,但并不当然可以免除其遵守并履行竞业限制约定的义务。人民法院在充分查明案件事实的基础上,通过辨法析理、细致工作,促成案结事了,取得了良好的社会效果。本案对用人单位与劳动者遵照诚信原则依法履行竞业限制义务、充分沟通协商妥善解决竞业限制争议具有指导意义。

来源丨上海市徐汇区人民法院

高院供稿部门:民事审判庭(环境资源审判庭、执行裁判庭)

文字:张硕洋

摄影:严湛

责任编辑:蒋梦娴

编辑:孙小敏

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴