时光为卷,实干为笔。“十四五”的五年,是闵行锚定全面建成“创新开放、生态人文、宜居安居的现代化主城区”目标奋勇前行的五年,也是这座上海地理中心枢纽门户蝶变跃升的五年。在市委、市政府的坚强领导下,闵行区牢牢把握重大战略机遇,积极应对风险挑战,推动经济社会发展迈上新台阶,城区能级和核心竞争力显著增强,连续两年获评“最具幸福感城区”,一幅高质量发展的生动图景正在这片热土上斑斓呈现。 10月27日起,“今日闵行”联合闵行区发展改革委推出非凡“十四五”、闵行这五年系列专题报道,与您一同回顾五年来闵行在经济发展、城市建设、社会治理、民生保障、生态文明等各领域取得的辉煌成就,带您循着奋斗的脉络,读懂这座城区的成长密码与幸福质感。

“十四五”期间,闵行区紧抓国家乡村振兴战略机遇,立足现代化主城区定位,以产业兴旺为重点、生态宜居为关键、乡风文明为保障、治理有效为基础、生活富裕为根本,走出了一条具有闵行特色的乡村振兴之路。

聚焦“产业兴旺”,

激活高质量发展“新引擎”

都市现代农业提质增效。在全市率先探索生态型高标准农田建设,高标准农田占永久基本农田比例达78.6%,农业产出效率和产品品质显著提升。稻米和蔬菜两大产业联盟持续壮大,全区水稻综合产业化率提升至67%,居全市首位。闵行获评农业农村部全国第三批农业绿色发展典型案例。打造农业科技种源孵化社,成立节水抗旱稻研究所,成功创建3家国家级“生态农场”、6个市级生态循环农业示范基地。

农文旅深度融合绽放魅力。充分挖掘乡村的生态价值、休闲价值和文化价值,8条获得国家级乡村旅游精品线路,8条入选市级乡村旅游精品线路,新增8条各具特色的农文旅线路,休闲农业和乡村旅游接待量达到120.5万人次,实现农业产业延链,促进“美丽乡村”向“美丽经济”的精彩蝶变。出台全市首个区级“点状供地”实施细则,为乡村产业融合发展提供政策保障。

突出“生态宜居”,

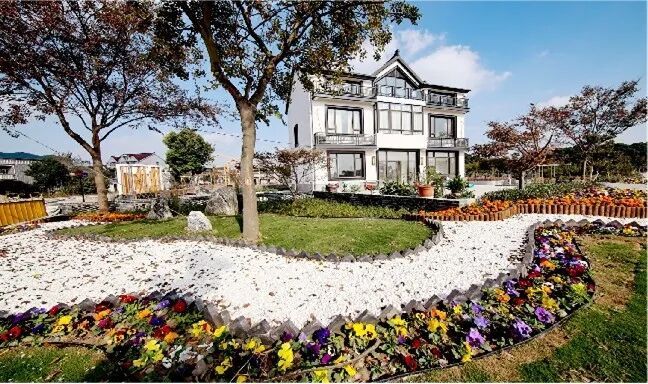

绘就美丽乡村“新画卷”

人居环境实现全域提升。浦江镇大治河区域10村入围全市第二批“五好两宜”和美乡村试点并有序推进建设。目前全区共有5个市级乡村振兴示范村(占保留村数量的50%,占比全市第一)、17个美丽乡村示范村,制定全市首份“美丽庭院”指引,累计完成12000余户美丽庭院(小三园)建设,形成了“一村一景、一户一景”的独特风景线,获评市“文明城区 创建为民”优秀案例。

基础设施与服务均衡覆盖。共完成2549户农民集中居住签约。累计新改建农村公服设施186个,农村公路提档升级41.6公里,新建约13所农村地区学校。目前全区共有村级睦邻点116个、老年活动室90个、乡村长者照护机构7家、社区卫生服务中心14所、村卫生室33所,“家门口”的服务体系日益完善,农民生活便利度和幸福感不断增强。

夯实“乡风文明”,

构筑乡村精神“新高地”

文明新风浸润千家万户。新建农村新时代文明实践站84个,实现农村地区全覆盖。线上线下融合开展“三下乡”活动逾万场,覆盖人群超千万人次。农村文化软实力不断提升,累计开展区级修齐讲堂450余场,形成市民修身重点项目百余个,培育良好家风、淳朴民风。

公共文化服务日趋完善。累计开展市区两级公共文化内容配送1643场,开展“乡村文化年”“四季村晚”等系列活动,村民精神家园更加丰盈。

强化“治理有效”,

激发基层善治“新活力”

党建引领作用充分发挥。农村基层党的组织和党的工作覆盖率均保持在100%,选优配强村党组织书记,党的工作触角延伸到乡村的每一个角落。

村民自治实践充满活力。目前全区共有3个全国乡村治理示范村,积分制管理率先实现全覆盖,全域推广“农村人居环境+积分制管理”模式。梅陇镇永联村、浦江镇苏民村治理经验入选全国乡村治理典型案例。

着眼“生活富裕”,

拓展农民增收“新渠道”

农村集体改革不断深化。作为上海市唯一的全国农村改革试验区,高质量完成多轮全国农村改革试验任务,形成联合经营、成本价回购、飞地抱团、代建代管及“集体+国企”“集体+集体”“集体+民营”“集体+政府”的“4+4”发展模式。

集体经济收入持续增加。集体经济总资产1464.13亿元,收益分配、纳入市级交易平台公开交易额等多项集体经济指标位列全市第一。“十四五”期间,集体经济总量增长133.39亿元,集体经济组织收益分配总额累计达33亿元,累计实现撤村4个。在全市首创集体资产权属转移路径和“留人留地”的村组撤制新模式,完成全市首例集体无证资产确权补证工作,在农村改革中不断贡献闵行经验。

转载请注明来自今日闵行官方微信