金秋十月,周末的福州路人流如织。83岁的沈玉琇奶奶坐在614弄一间小小的电话亭窗前,注意着来来往往的行人,看是否有人要来打一个电话。

这是上海最后一间公用传呼电话亭。从青丝到华发,沈玉琇在这扇城市窗口守了30年。刚刚过去的夏天对沈奶奶来说特别热闹,“电话亭的故事搬上话剧舞台了!人家都说这叫‘剧场重生’,还邀请我去亮相。”当公用传呼电话成为城市发展中逐渐消失的风景,“剧场重生”着实让小小电话亭火了一把。“有人专门赶来,看它,也看我。”这让沈奶奶觉得,自己坚守30年的意义得到了升华。

夏去秋来,电话亭的日子又归于寻常。人人有手机的时代,每天来打电话的人并不多。这扇窗口还要守吗?有人劝沈奶奶,“又赚不到什么钱,算了。”但她摇摇头。“爱人去世前叮嘱我,哪怕一分钱没有也不能关。”于是,10月25日,当新闻晨报记者走进电话亭时,沈奶奶已经把两台电话机擦得铮亮,等候着新一天的客人。

“爸爸,你看,这里有两台电话机!”周末的午后,一个过路的小朋友惊喜地向大人宣布新发现。

“居然还有人在值守公用电话亭!”小朋友的爸爸透过窗口看到了沈奶奶,露出有点惊讶的表情。接着,又有人走上来,掏出手机对着电话亭拍照。

看到记者准备上前采访,沈奶奶一把拉住记者,“不要去惊动他们!让他们看!你一过去,他们会像受惊的鸟儿一样飞走。”

原来,过路人的每一次关注,对于沈奶奶来说都是一份鼓舞。她舍不得打破这份美好。

记者问奶奶,电话亭现在生意怎样?沈奶奶拿出记的账给记者看,“这个月做了五六十块的营业额,昨天做了三块钱。”她呵呵呵地笑起来,“我有退休金,不靠这个生活,但是有人来打电话总是好的。有几个老户头,有时候会过来打电话。他们说用手机泡电话粥不好,担心辐射,就来我这里打,有时候能打掉十几块话费。我也晓得,有的人其实是在照顾电话亭的生意。”

福州路一头是人民广场、一头是外滩,电话亭门口就能看到东方明珠,周边老字号店铺云集,附近还有公交车站。过路的人多了,总有人手机没电或者忘带手机,有急事要与人联系,只能来打公用电话。能帮别人救个急,沈奶奶觉得,这也是电话亭存在的意义。“这里是上海最热闹的地方,留一个应急窗口,别人对上海的印象就会更好一点。”

社交媒体上,有人在游记中做出了回应。“没想到上海还保留了这么古老的电话亭,恰恰体现了当地的管理智慧,老树开新芽,也很人性化。”

守候“城市窗口”的沈奶奶,自手机、微信普及以来,常年一个人守在电话亭里。“南京东路街道很用心,给电话亭重新装修了两次,它比以前漂亮了。”沈奶奶告诉记者,为了让小空间物尽其用,她让社区保安、修车师傅也进来休息,因为“人气”能给电话亭带来生机。

她见过电话亭最辉煌的时代。从1952年上海有了第一部传呼电话开始,将近半个世纪,公用传呼电话亭一直是上海的城市风景。上世纪九十年代,随着住宅电话热的兴起,越来越多的居民家庭安装了电话。人们外出时要与家里联系,就需要使用公用电话。

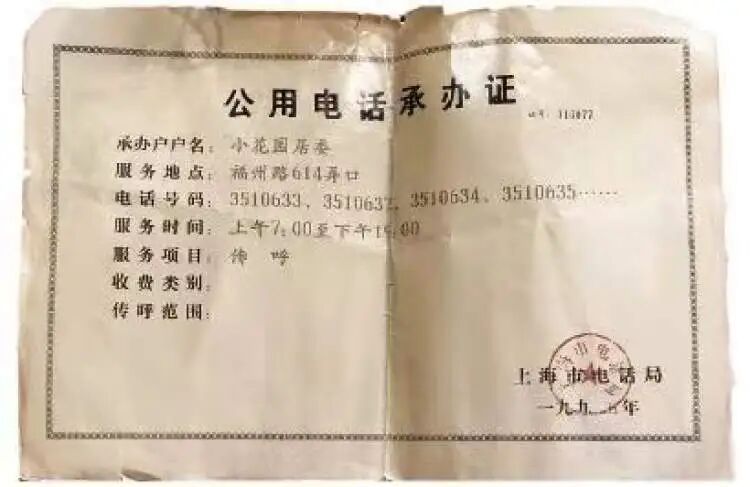

三十年前,沈玉琇来到电话亭时,这里一共有五个人轮班。她告诉记者说:“这个电话亭是1993年有的,一直就在这个位置,只是以前没有这么大。我在居委工作过,然后居委叫我来电话亭管账。那时门口有个公交车站,49路、17路、20路都在这边停,来往的人非常多。那个年代,大家都用拷机,拷机一响,就排队过来打电话。”

电话亭的工作是两班倒,两个人从早上6点做到下午2点,另外两个人从2点做到夜里10点,还有一个人轮休。一个月五部电话的营业额高达四五千元,沈玉琇的月收入也能有400元,在当时算是不错的。

“我生在福州路,长在福州路,这个小区是原拆原建的,居民我都很熟。”沈玉琇说,看到人们在电话亭与家人通话,感觉到电信设施连接了人与人的心,在电话亭工作的人都觉得很温馨。

如今来打电话的人虽然少了,沈玉琇还是坚持值守。“爱人去世前叮嘱我,电话亭不能关掉,哪怕一分钱没有也不能关。我知道,他是怕我孤独。守在这里,我就不寂寞了。对于过路的人来说,电话亭的灯光也是一种陪伴。”

电话亭人来人往,有一些人留在了沈玉琇的心里。

印象最深的是一位东北姑娘,多年前远离家乡来上海找工作,却迟迟没有着落。沈玉琇注意到,姑娘往老家打电话时,忍不住哭了起来。她问明情况,决定帮帮她,介绍她到附近一家餐厅工作。考虑到临时工作不是长久之计,沈玉琇劝姑娘回家,“还是要让家里人放心”。后来的很多年里,姑娘一直和她有联系,逢年过节会来问候。

“像这样的孩子,我劝过不少。有的连打电话的钱都付不起,我就说算了。我会劝他们,出门在外,安全第一,也会和他们的家人沟通,让家里人过来接他们。孩子们愿意听我的话,平平安安回去了,有的现在还有联系,告诉我他们很好。”

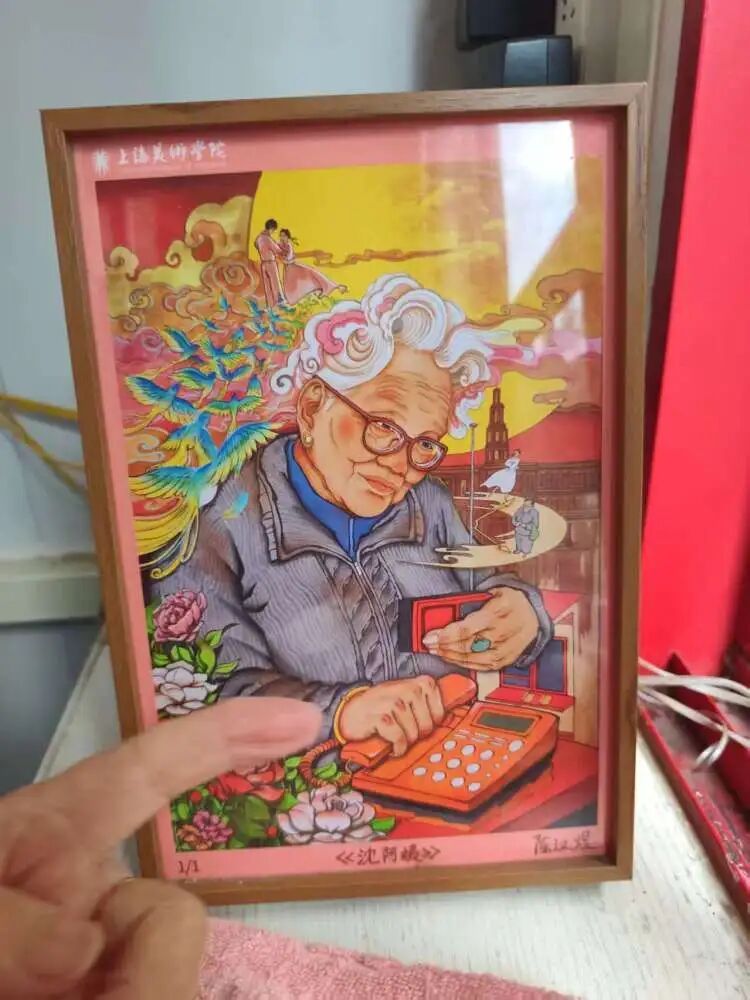

看似干练爽朗的沈玉琇,内心很珍惜这份“人与人的温度”。记者采访沈玉琇时,她还高兴地给记者展示手机里的来访者合影,有媒体记者、自媒体主播、来做社会调查的大学生……“都是通过电话亭认识的。有人来看我,我就跟他们一起拍张照。”虽然大家问的问题大同小异,她还是一遍又一遍地讲起自己和电话亭的故事。90后画家陈汉煜给她画了一张像,被她摆在窗前。

今年夏天,海派话剧《小花园电话亭》作为第十三届上海市优秀民营院团展演剧目,在上海戏剧学院端钧剧场上演。沈玉琇穿上最漂亮的衣服,作为剧中主人公原型登上舞台。剧里做了个一模一样的电话亭,让沈玉琇倍感惊喜。她跟着剧情,将三十年的点点滴滴在心头过了一遍。

当上海最后一间公用传呼电话亭实现了“剧场重生”,回到现实生活的沈玉琇依然守着这个电话亭。她说:“现在打电话的价钱没变,上海本地电话每3分钟4角,外地长途电话1分钟2角。可以付现金,也可以扫码付费。奶奶也欢迎大家过来打电话,打给你最亲爱的人,送上一份温暖和关怀。”

编辑 / 刘韫文

来源 / 新闻晨报 (记者:何雅君)

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 上海最新公示:7条公交线路拟调整,911路公交计划拆分!

2. 在黄浦,我们这样“时髦”地变老