“我家里就有一位患有轻微认知症的亲人,所以报名成为这场展览的志愿者。”王女士是上海纽约大学的教师,她与几名同事来到学校附近的三林镇懿德社区文化中心,接受志愿导览培训。当听到策展人说起“人们常将阿尔茨海默病称为‘老年痴呆症’,让病人及家属产生‘病耻感’,赧于承认”时,眼泪在王女士的眼眶中打转:“学习相关知识后,我希望告诉更多人,如何正确看待认知症,帮助患者和家属。”

10月29日是重阳节,“记忆的轮廓”公益艺术展在懿德社区文化中心揭幕。展览以阿尔茨海默病为主题,通过“艺术+科普”的形式,将曾于刘海粟美术馆引发社会关注的《漫长的告别》系列作品首次引入浦东社区。当你老了,开始遗忘……展览让阿尔茨海默病患者与家属勇敢发声,推动全社会正确看待、加倍关怀这一特殊人群。

记录“漫长的告别”

本次展览中的一系列家庭影像,来自上海摄影师周仰。在外公外婆金婚之际,她本想用镜头记录二老晚年的恩爱生活,却在拍摄过程中发现外婆患上了阿尔茨海默病。于是,她将镜头转向这场“漫长的告别”,在三年时间里,记录下外婆从清醒到遗忘的整个过程。展品中还包括外婆早年照片及纪念物,让观众走进这个家庭真实的爱与陪伴。

“阿尔茨海默病的标志是记忆的丧失,会逐渐忘记家人,给人带来无力感。”周仰说,当外婆患病后,照料重任大部分交到了作为独生女的母亲身上。“喂饭、剪指甲、搀扶走路……母亲需要时刻注意,避免外婆伤到自己。” 周仰坦言,长期不见好转的病患照护,给家庭造成困境,“这并非如一些人所说‘多一些爱,多一些耐心’,情况就会发生改变。这就如同经历一场‘漫长的告别’。”

据上海交通大学医学院附属仁济医院神经内科主导的《中国阿尔茨海默病报告2025》,我国现存的阿尔茨海默病及其他认知症病患人数近1700万例,患病率略高于全球平均水平,且随着年龄增加不断上升。因此,当展览携《漫长的告别》走进三林镇,这样的个体故事成为了链接社区的情感纽带。

让病症被“看见”、被“理解”、被“讨论”

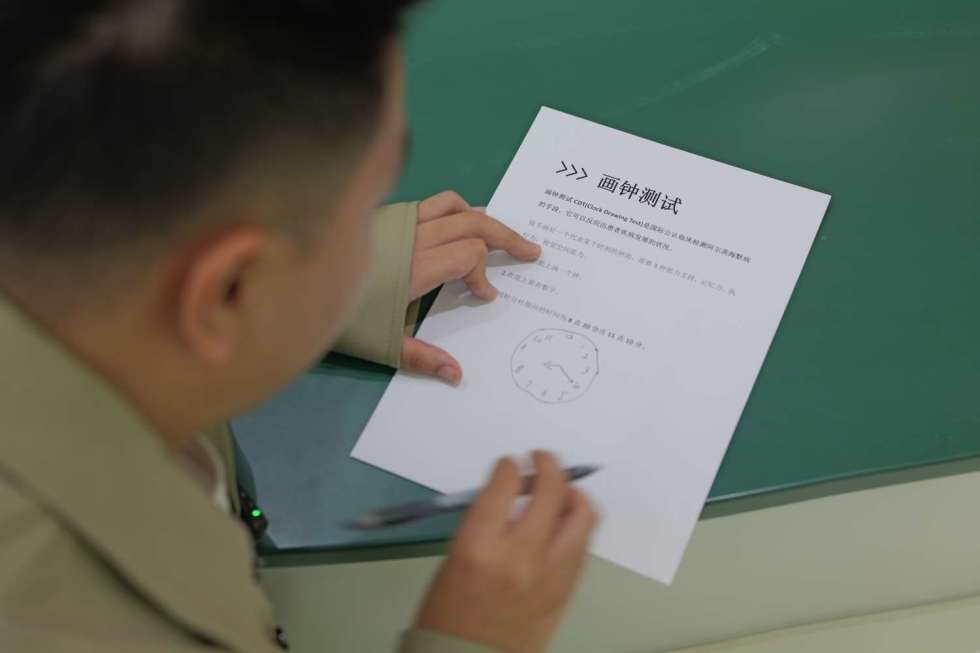

本次展览特别设置了认知症科普互动区,包括早期筛查知识科普、画钟测试体验,观众还可领取筛查单页带回家。作为国际公认的检测阿尔茨海默病的手段,测试者需在无参考物的条件下,画出一个表示“8点20分”的时钟钟面。“画它需要三种能力支持,记忆力、执行力、视觉空间能力。” 本次展览的策展人之一张薏介绍,展览还准备了相关书籍、电影及纪录片,让大家进一步了解这一病症,努力消除“讳疾忌医”的普遍心理。

由于展览话题的广泛社会性,策展工作获得了众多无私帮助。本次展览的另一名策展人罗伊尔,因外婆也是一名阿尔茨海默病患者,所以义务接下这份工作。张薏还透露,在长期的社区巡展中,她的多名实习生家属中同样也有阿尔茨海默病患者:“展览给了大家一个机会,坦诚自己的家庭状况,让阿尔茨海默病可以进一步被‘看见’、被‘理解’、被‘讨论’,从而推进建立全社会的支持体系。”

三林镇党委委员许林涛表示:“本次活动是三林镇深化新时代文明实践的一次创新探索。通过将专业艺术资源引入社区,传播‘尊老爱老、科学识老’的文明理念,让艺术真正服务于人,让文明实践在基层生根发芽。”开幕当天,围绕《记忆的双重建构:从家庭影像到艺术表达》这一主题,摄影师周仰、策展人张薏、果麦文化编辑谭思灏、剪爱公益徐嘉雯与主持人沈莹莹展开深入交流,从不同角度探讨记忆与陪伴的意义。

本次展览将持续至11月11日,期间新时代文明实践活动将不断延伸。从艺术展览到纪录片观影,从专业对谈到绘本共读,三林镇正以多元化的活动形式,构建全方位的新时代文明实践体系。