恐龙的声音是怎样的?

能分辨恐龙的性别吗?

恐龙的DNA有可能复原吗?

为什么地球上没有“恐人”?

近日,在“中国恐龙:从科研探索到科学教育”国际研讨会上,这些来自孩子们的好奇被推向全球学者与教育者的高端对话,将时光深处的远古生灵与当下科学家的探索串联起来。

恐龙能“复活”吗?

AI赋能下的化石“再生术”

“从新物种发现数量来看,中国已经居于世界首位。在鸟类起源等领域,中国恐龙化石的研究成果已经成为国际上的核心贡献。”中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长徐星说。

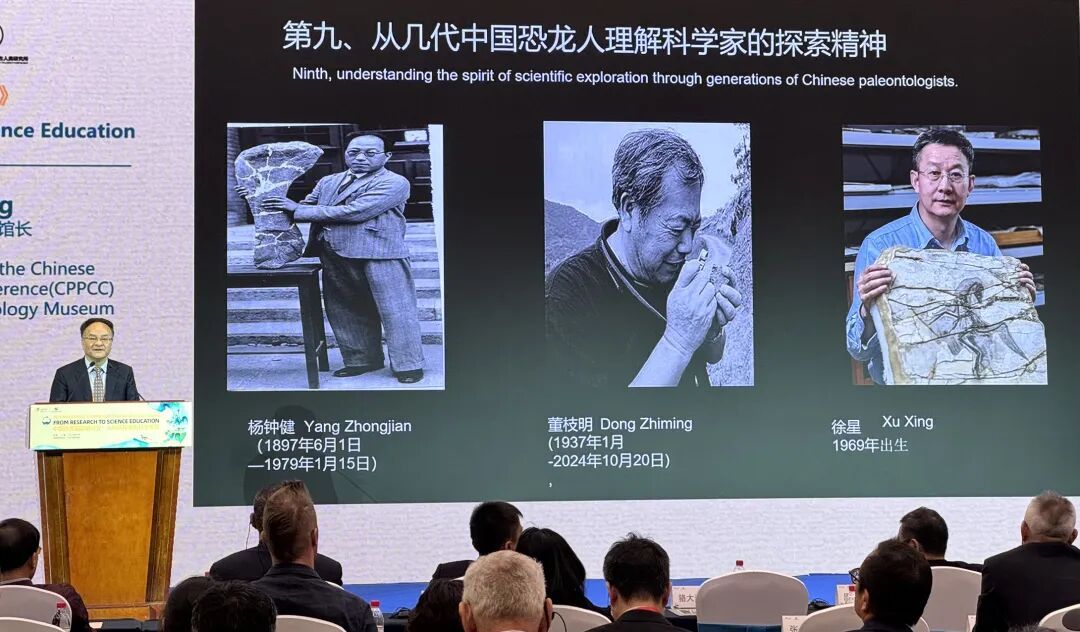

中国恐龙学已有百余年发展历史,从杨钟健院士到去年逝世的董枝明教授,再到新一代科研力量,几代科学家的接续努力让中国恐龙研究在国际上赢得了崇高声誉,成为全球恐龙研究的重要中心之一。

“通过现代生物学技术,未来我们有可能‘制造’出活着的恐龙。”被问及恐龙是否可能“复活”时,徐星表示,它们可能跟远古的恐龙有一些差别,但是外形上、行为上也许是很近似的。

如果说过去的恐龙复原更多依靠化石和想象,如今人工智能和数字建模让一切发生了深刻变化。研讨会上,许多年轻学者正聚焦于AI赋能下的恐龙研究。从三维扫描、数字建模、化石自动识别到大数据遗址分析,AI为恐龙复原、演化推演、化石探索提供了全新思路。

徐星认为,AI与大数据的方法已成为新一代恐龙研究者的必修课:“我们能更准确还原恐龙的形态、步态,甚至彩色羽毛、皮肤质感。中国科学家用羽毛恐龙化石首次还原了恐龙‘彩虹色’体表,这都得益于数据和新技术的融合。”

英国布里斯托大学古生物学家、皇家学会奖章获得者Emily Rayfield补充道:“目前,AI和机器学习已被用于自动识别化石、分析图像数据、重建三维形态。未来,AI将帮助我们自动处理和整合海量数据,让一次分析覆盖过去难以企及的广度。”

值得一提的是,3天前,2025未来科学大奖颁发,季强、徐星、周忠和因“鸟类起源于恐龙”的研究摘得“生命科学奖”。

作为专门研究古生物、探寻历史痕迹的学者,却因对科学本质的贡献获得"未来"之名的奖项,在全国政协常委、中国科学院院士周忠和看来,这份意外恰恰印证了科学发展的辩证性。“我们所有的成果都离不开团队的集体智慧,也离不开田野里默默挖掘化石的农民,他们是无名英雄,用双手托起了古生物学研究的基石。”

恐龙展的“第二次生命”:

让科学教育变成“有故事的探险”

“如果把46亿年的地球进化史浓缩为一年,恐龙只存在了短短15天,而人类的工业文明不过30秒。”全国政协委员、上海科技馆馆长倪闽景用这样形象的比喻,让孩子们体会生命的伟大与短暂。他说:“恐龙曾三次‘重生’:第一次是被科学家发现,第二次是被博物馆和影视还原,第三次是走进科学教育,在一代代孩子心里生根发芽。”

据悉,上海科技馆主办的“龙吟九州・中国恐龙大展”开幕以来,已吸引近40万观众。倪闽景强调,科学教育的核心并非灌输已知,而是激发思维、培养探究、引领孩子们与世界进行主动对话。“我们做恐龙展,就是要让观众在现象、猜想与证据间往复流转。”他举例说,展厅里一枚恐龙蛋,能引发孩子们关于生命诞生的无数想象——“这两个蛋是同时下的吗?谁下的?为什么下在一起?”再比如,恐龙化石的细节复原,背后往往是科学家和艺术家协作、推理和实验的结晶。

科学的魅力,恰在于不断推进“可证伪”的真相。倪闽景指出,有些孩子会问,恐龙的叫声是什么样?恐龙有没有可能变成人?这些“奇思妙想”背后,是科学方法对“证据—假说—验证”过程的生动展示。他还分享了恐龙生存年代的地质变迁、物种协同进化和生物多样性的演化过程,强调“理解生命的伟大,正是科学教育的本质”。

恐龙展的意义之一,是让公众真切感受到科学家锲而不舍、探索未知的科学精神。“从杨钟健教授、董枝明教授到徐星院士,一代代中国恐龙人趴在地上,挖掘、探索,让我们今天看到的恐龙世界如此精彩动人。”倪闽景说,也正因这份科学探索的精神,中国古生物学才在国际舞台上获得了更多认可。

企业及专家观点不代表官方立场

作者:蓝悦

拍摄、后期:Gina.Z

↓分享

↓点赞

↓在看