2023年至2025年,本市开展第六轮加强公共卫生体系建设三年行动计划,坚持“政府主导、多方参与;预防为主、平急结合;科技引领、前瞻布局”,对标国际、国内最高标准,着力补短板、强弱项、增能力,持续提升本市公共卫生综合服务能力和公共卫生社会治理水平。一批重大项目、重点成果、重要经验从中涌现,进一步健全超大城市公共卫生体系,强化公共卫生应急、服务、协同、保障等关键能力,不断满足城市发展和市民群众日益增长的健康需求。

为此,特别推出“第六轮公共卫生三年行动计划巡礼”专题,积极营造全社会关注、支持和参与公共卫生工作的良好氛围,助力增强市民群众获得感、满意度,有力推进疾病预防控制事业高质量发展,助力本市建设成为全球公共卫生最安全城市典范之一。

超大城市具备超大人口密度、超大空间规模和超大经济总量等特征的复杂社会生态系统,面临着更大的健康风险和更高的治理难度。在超大城市,如何从源头捕捉不可知的健康威胁?如何对未知风险进行“精准画像”?市区两级疾控检测能力如何实现跨越式提升?

本市依托第六轮上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划,针对健康危害因素风险监测与控制体系的短板和问题重点突破,实施“超大城市健康危害因素风险监测与控制体系能力提升”项目,通过织密监测网络、创新评估模型、搭建数据平台、强化现场应急,为超大城市公共卫生安全筑起一道“硬核屏障”。

项目组介绍,从实验室的精准检测,到大数据平台的智慧研判,再到现场的快速反应,这条“监测-评估-决策-处置”的闭环链条,本轮项目的建设产生四大成果,显著提升了超大城市传统与新现健康危害因素风险监测、风险评估及风险应对的专业能力和队伍水平。

一是织密“天罗地网”,提升健康危害“早期感知力”。应对健康风险,关键在于“早发现”。项目组聚焦于完善环境和食品健康综合检测网络。通过系统提升市区两级实验室的检测能力,如同一张不断收紧的监测网,显著提高了对各类健康危害因素的“感知捕获”灵敏度。

二是构建“风险画像”,打造风险评估“国家队”。如何对监测网络上的风险数据进行“精准解读”?项目组建立公共卫生安全风险评价工作机制,拓展了多领域新污染物内外暴露检测能力,构建了符合本市人群健康风险暴露特征的模型,储备了内外暴露联合评估技术,形成了一支能承担国家风险评估任务的高水平技术队伍,为重大项目、重大活动风险评估提供技术支撑。

三是打通“数据孤岛”,大数据平台支撑高效评估决策。海量数据如何转化为决策智慧?项目组初步构建了省级疾控系统首个健康危害因素的大数据风险评估平台,先期整合食品和职业健康领域的多源数据,在已有业务流程基础上提高健康风险评估、技术指导、质量控制和风险沟通等时效性,支撑卫生行政部门高效决策管理。

上海市大数据职业健康风险评估信息化平台

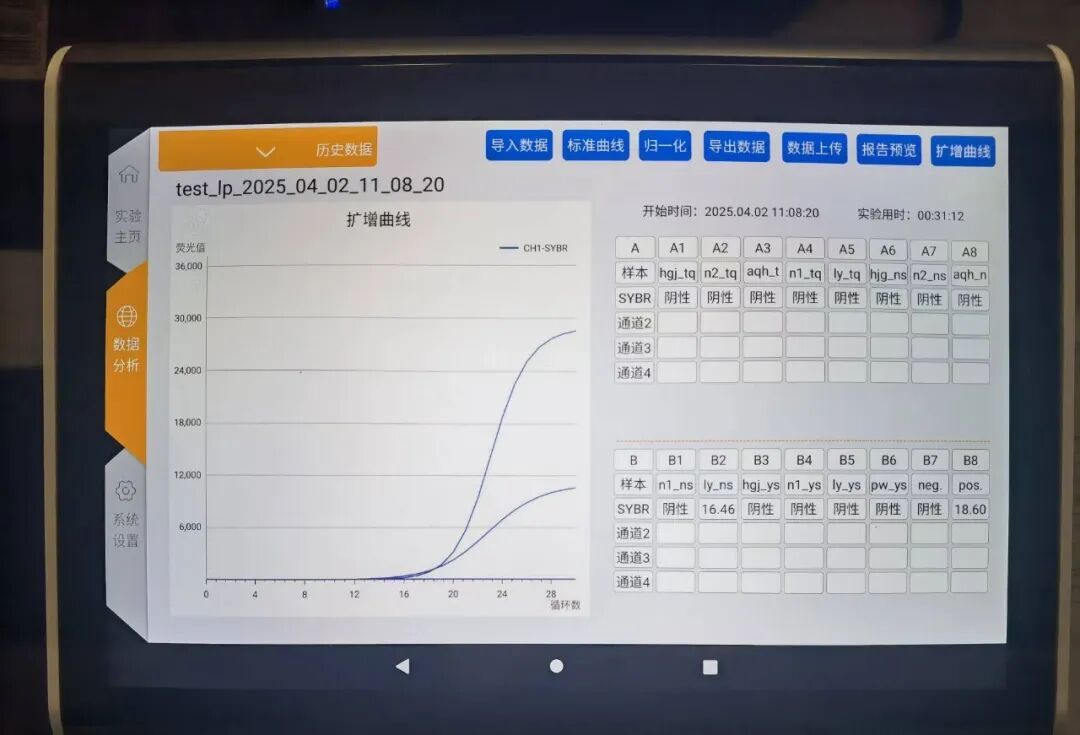

四是锤炼“尖兵利器”,强化现场应急“处置速度”。最后一公里的“现场处置”能力,是终结风险的关键。本轮项目提升现场快速侦检技术和处置水平,强化市区疾控中心卫生应急实验室检测网络。

军团菌快检仪将检测时间由实验室的数日缩短至1小时以内

同时,为食品安全和化学中毒应急队伍配备了更先进的应急装备,让专业应急队伍如同配备了“尖兵利器”,一旦有突发情况,能够迅速抵达现场、快速识别威胁、高效控制局面,实现了“发现即处置”的快速响应。

项目组介绍,围绕食源性病原检测、持久性有机污染物氯代石蜡检测、饮用水安全、食物内暴露标记鉴定及典型油脂加工污染物(氯丙醇酯)内外暴露联合评估能力,本轮项目五项 “科技铠甲”,正推动城市健康保障能力攀上新高度。

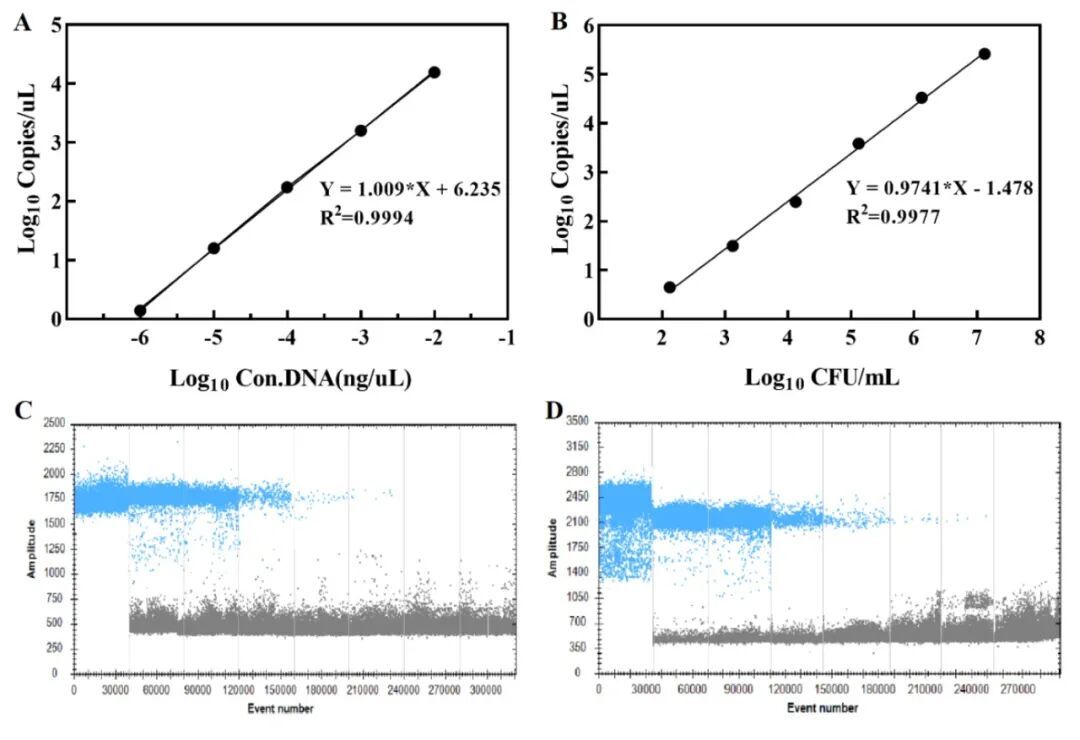

由致病菌污染所引起的食源性疾病是食品安全的主要问题之一。传统的食源性致病菌检测技术耗时较长,灵敏度、特异性都有待进一步提高。如何快速、准确地对食源性致病菌进行检测?为此,项目组在国内首创食源性病原体绝对定量检测能力。与传统方法相比,极大提升了检测的时效性和准确性。针对难检测的持久性有机污染物——氯代石蜡,项目组率先攻克检测难关,并在国内首次建立了检测能力,为我国履行《斯德哥尔摩公约》提供技术支持。

在饮用水安全方面,项目组建立了85种农药及其转化物的高通量检测方法体系,其检测范围远超现行国家标准涉及的28种。该技术能够对可能存在的新型农药残留进行“广谱筛查”,实现了对饮用水安全风险的“超前预警”和“主动防御”。

项目组在全国率先使用内暴露标记方法通过测定吲哚-3-丙酸、奎宁酸、甲基组氨酸、氧化三甲胺及水苏碱等5种活性物质含量准确反映特定食物摄入量,提高膳食调查数据准确性,为准确评估相关食物的健康效益提供了重要依据。

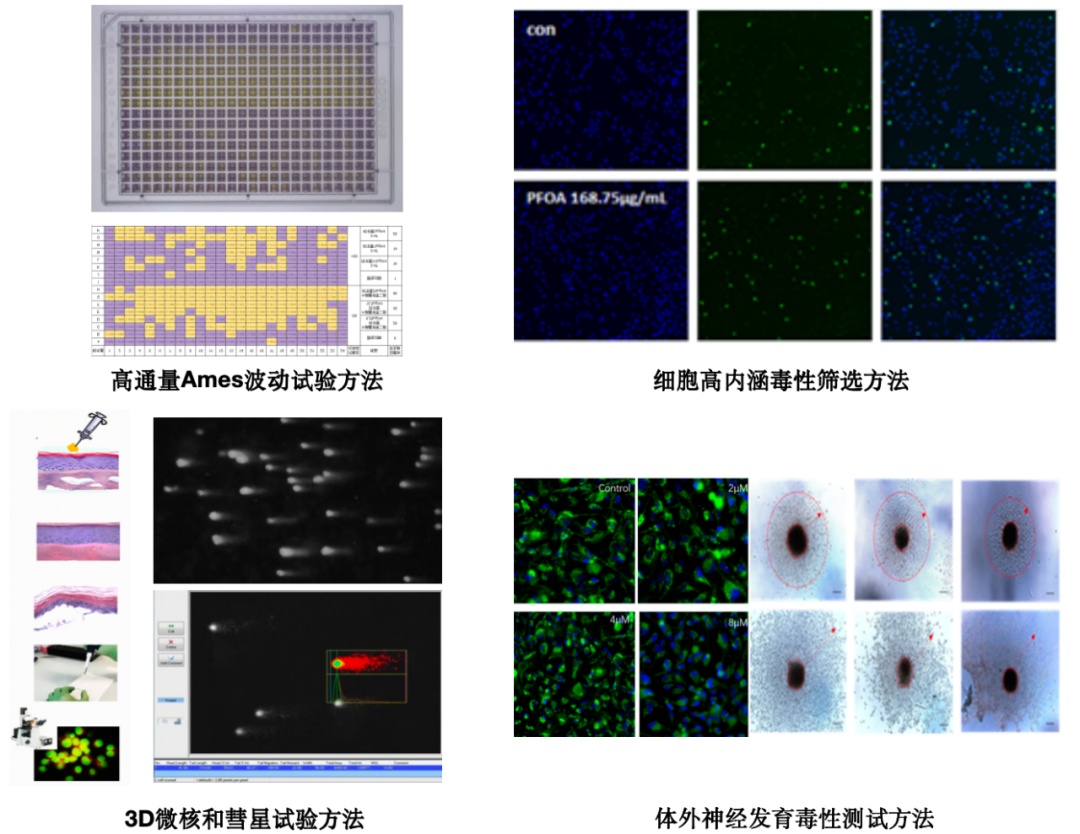

聚焦基于斑马鱼平台构建环境健康影响效应能力建设,提升对消毒副产物的环境影响监控和风险评估能力

针对油脂加工中产生的典型污染物——氯丙醇酯,项目组不仅建立了检测方法,更首次对我国人群开展排泄率调查,填补了关键参数空白,从而建立了更适合中国人群的健康风险评估模型,为油脂加工污染物氯丙醇酯的健康风险评估提供技术支撑。

食品安全风险评估能力何以比肩国家级水准?区级疾控网络如何实现从“依赖”到“自主”的跨越?项目组交出多张满意答卷。

第一,支撑国家食品特色实验室建设,达到承担国家食品标准制修订能力。项目组配备多台专业设备,健全上海市食品安全风险评估体系。2024年7月,顺利获批国家卫生健康委食品安全风险评估与标准研制特色实验室。该实验室不仅一举成为全国唯一承担两个建设方向、建设内容最丰富的实验室,更在国家级平台上展现出强大的实力。目前,实验室已承担5项食品安全国家标准的制修订工作,数量创历史新高,并承担2项国家卫生健康委食品司的咨政项目。

推动全市性生物监测网络实验室在技术能力、安全管理等方面构建,为全市生物监测实验室网络建设提供建设模板

第二,市区疾控两级检测能力全面提升。面对超大城市潜在的健康风险,仅靠市级力量独木难支。项目组介绍,上海市、区疾控中心在食品安全和饮水监测方面存在能力短板,区级依赖市级。为此,上海市疾控中心加强建设,精准施控,补齐区级能力短板,将化学中毒突发应急检测能力提升127项,新增128项,实现常规中毒项目100%覆盖。

在饮用水监测方面,建立饮用水中新污染物57项、新消毒副产物26项检测能力,实现饮用水新标准扩展相关指标100%覆盖,参考指标覆盖率从40%增至75%;新建生物监测能力70项,连续三轮获批“国家人体生物监测重点实验室”。此外,市疾控中心建立“培训赋能-自主建设-实战验证”三位一体评估机制,提升区级监测网络能力,各区新增应急中毒能力95项、示范区新增饮用水和生物监测能力累积43项,实现实验室结果互补互认。

对标疾控建设2.0,市区两级应急和监测网络提升,建立“培训赋能-自主建设-实战验证”三位一体评估机制

第三,创新食源性致病菌快速检测方法,实现转化应用。项目组介绍,针对沙门氏菌、单核细胞增生李斯特菌、金黄色葡萄球菌等重要食源性致病菌,研制了快速、定量检测的试剂盒。该试剂盒准确度和灵敏度显著提高,检测时限从3至5天缩短到6小时,弥补了食源性致病菌快速定量检测的空白。国家食品安全风险评估中心将食源性致病菌快速检测方法纳入《2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》,并全国推广。该检测方法申报国家发明专利2项,其中一项完成科技成果转化。

多项体外替代试验方法的建立和应用,为食品相关产品的高通量毒性筛选和健康风险评估提供了技术支撑

第四,基于风险评估的“营养选择”分级,产业和消费者双向受益。上海市居民糖摄入风险评估显示,上海居民膳食糖贡献第一的是含糖饮料。针对这一问题,项目组建立国内首个饮料营养分级算法及“营养选择”标识,综合反映饮料中的糖、脂肪等含量。被2万多家餐饮门店、外卖平台、连锁超市等推广应用。该“营养选择”分级算法及“标识”被3600余家媒体报道,且被WHO等学术组织高度肯定。

在推广该分级后,初步分析结果显示试点企业调整产品配方,AB级饮料单品数量从44.5%提升到52.4%,非乳源性糖的平均含量从5.07±2.83g/100ml降至4.69±2.56g/100ml。消费者饮料选择更健康,在校正相关影响因素后,标识干预的净效果可增加AB销量占比。

食品-重点人群调查现场

第五,数字赋能,初步构建健康风险智慧防控体系。针对以往食品和职业健康风险评估方法相对单一、数据更新不及时、难以全面反映动态风险的短板,项目组初步构建健康风险评估大数据平台,实现风险闭环治理新突破。

该体系将评估周期从数周压缩至小时级别,极大提升了风险识别的时效性,显著提升本市食品和职业健康风险精准识别与主动防控能力,为推进食品和职业健康治理体系和治理能力智慧化转型提供强有力支撑。

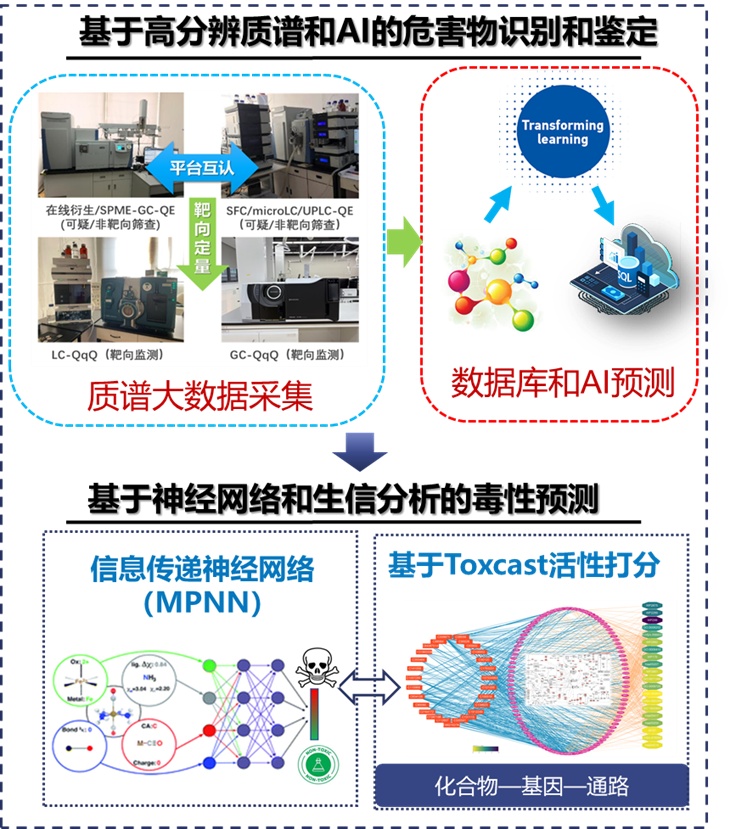

融合AI、组学和现代分析技术构建国际国内一流的未知危害因素发现和毒性预测技术体系

更多阅读☞

全力保障生物安全,织密公共卫生防护网!本市病原检测与溯源能力跑出“加速度”丨第六轮公共卫生三年行动计划巡礼

平急转换 高效应对 全面守护:上海持续完善重大传染病医疗救治体系丨第六轮公共卫生三年行动计划巡礼

本市传染病临床诊治网络体系实现多维度跃升丨第六轮公共卫生三年行动计划巡礼

欢迎本市卫生健康工作者投稿,相关科普文章与视频等经所在科主任审阅后,投稿至单位宣传部门,经宣传部门提交“健康上海12320”。