金秋时节,天山南麓生机盎然,喀什河两畔硕果累累。盐碱地上,甜高粱迎风摇曳;新落成的巴楚县第九中学里,书声琅琅;巴楚县人民医院内,暖流汩汩;巴楚博物馆新开设的专题展区,人头攒动……

近年来,紧扣“巴楚所需、援疆所能”的工作理念,上海援疆巴楚分指挥部始终牢记初心使命,在产业发展、民生改善、文化润疆等方面凝心聚力、久久为功,蹚出高质量发展可持续振兴新路子,续写民族团结进步的新篇章。

科技赋能 让不可能变为身边的可能

产业兴则乡村兴。上海援疆始终把产业发展、吸纳就业放在更加突出的位置,坚持市场导向,因地制宜做好招商引资。通过牵线搭桥,一批批龙头企业和科研院所走进巴楚,一个个曾经看似遥不可及的梦想逐渐走进现实。

一朵棉花,“吃干榨尽”——

长期以来,巴楚虽坐拥万亩棉花田和南疆地区最大的棉花交割库,但受制于生产技术、物流成本等原因,棉花产业发展始终只能停留在前端,产品附加值较低。

近年来,在上海援疆的推动下,巴楚逐渐形成了从棉花选种育种、规模化种植、籽棉加工、纺纱织布、印染、服装加工、交易储运全产业链。其中,为了填上巴楚棉花全产业链“最后一块拼图”,2023年,引进了新疆际云染织科技有限公司(简称“际云科技”),并成立工作专班,在短短5个月里建成21.67万平方米的定制化厂房,确保企业在年底生产出喀什地区历史上第一米印染针织布。

际云染织车间多数员工为新疆本地人

“没有上海援疆的帮助,我们根本不可能取得今天的成绩。”际云科技办公室主任张继业说,从厂房用电、用水、用天然气,到阶段性招工、开拓销路,上海援疆干部事无巨细。现在,际云科技共建成15条生产线,10条已经投入生产,订单量是产能的3倍,且有相当一部分是出口订单。今年前两个季度,际云科技实现了近3.9亿元产值,带动当地900余人就业。未来,项目二期还将建设成衣生产线,进一步提高效益。

“这里包吃包住,离家又近,只要肯干,月收入不会低于8000元,还能为家乡作贡献,心里别提有多开心了。”“00后”努尔比亚是际云科技第一批员工。随着工厂规模越来越大,她的生活也一天比一天红火。她有一个小目标:当上领班,收入破万。

盐碱荒地,生机勃勃——

巴楚地处叶尔羌河和喀什噶尔河冲积平原下游,三面环山,土壤盐渍化现象严重。不过,盐碱地同样是粮食增产的“潜在粮仓”,一旦治理成功,可有效补充耕地面积。目前,巴楚已被纳入盐碱地综合利用国家试点县之一。

改良盐碱地迎来出苗期

难度有多大?“世界难题”!但为了保障粮食安全,为了带动当地百姓增收,沪喀协作决定迎难而上。2024年4月,经过科学调研,巴楚县盐碱地综合利用规划着手编制,同时划定1500亩盐碱地治理试验田,上海援疆在投入资金疏通排渠、铺设排盐暗管的同时,积极对接引进具有盐碱地治理经验的企业和科研机构。

2024年9月初,浮石(上海)科技发展有限公司(简称“浮石科技”)来到巴楚。基于大量实战经验和数据分析,浮石科技开始在盐碱地里应用其自主研发的“地阔1号”改良剂。当年10月9日,首批冬小麦被播种于改良后的40亩试验田。

半年后,当人们再次走进试验田,曾经的白碱滩摇身一变,成了一片“希望的田野”。迎着春风,冬小麦顺利返青,并于6月喜获丰收,亩产高达533公斤,成功实现“当年改良、当年种植”的目标。检测数据显示,这片土壤质量已达到优质耕作标准,完全具备种植甜高粱、玉米以及各类瓜果蔬菜的条件。

“我们使用的‘地阔1号’改良剂其实是一种水溶性硫及固盐新材料,可以与土壤中的盐碱反应生成多态硫化盐和硅酸盐,无需采用浸灌,就可以大幅降低土壤含盐量,并增强土壤的渗透能力,一次性投入,终身受益。”浮石科技副董事长王涛介绍,在试种过程中,上海援疆给予了大量支持,并帮助企业拓展了运营思路以及相关技术应用场景,“让企业更有信心地留在当地”。

如今,浮石科技收获的头茬冬小麦已经制成面粉,用该面粉做的馒头自带天然咸味,口感更出众、更松软。同时,在试验田里,甜高粱已于6月底播种,9月中旬株高已达4米,长势喜人。待实践进一步验证后,浮石科技将把相关创新解决方案推广至更多盐碱地区。

据悉,在上海援疆的助力下,中国科学院微生物所也与巴楚县人民政府实现战略合作,今年陆续开展了中高度盐碱地改良与综合利用、棉花超高效生产体系创建、巴楚留香瓜标准化高效生产体系、巴楚蘑菇保育促繁等多项科研任务。在推动传统产业升级同时,上海援疆还推动当地钒钛磁铁矿产业起步,并促成叶尔羌矿业600万吨采选项目落地生根。

软硬兼施 让教育之光照亮梦想之路

“我心中涌动着无限的感恩与澎湃的豪情,这份感恩源于我亲眼所见、亲身所感的实实在在的变化。”

9月25日,在新疆维吾尔自治区成立70周年大会上,巴楚县童梦幼儿园园长艾米拉古丽·阿不都作为全疆两位基层代表之一,动情地讲述了上海援疆带来的改变。

2009年,在小学任教7年后,26岁的艾米拉古丽·阿不都成为巴楚县多来提巴格乡幼儿园园长。“记得刚参加工作时,我所在的幼儿园园舍还是土坯房,办学条件十分简陋,很多孩子到了上幼儿园的年龄却还在田间地头嬉闹,错过了早期教育的关键期。”她说。

近年来,在上海援疆的帮助下,巴楚县发生了翻天覆地的变化,艾米拉古丽·阿不都也见证着“幼儿园的房子成了乡村最漂亮的建筑”。在多来提巴格乡幼儿园发展步入正轨后,她调任巴楚县童梦幼儿园。

“我们的孩子和千里之外幼儿园的小伙伴们,经常视频连线交往交流,一起唱歌、跳舞、练书法,中华民族共同体意识的种子在孩子们心中生根发芽。孩子们从小就知道,我们新疆的多个民族是一家,各民族就像石榴籽一样紧紧地抱在一起,彼此相亲相爱永不分离。”艾米拉古丽·阿不都说。

事实上,在上海援疆的推动下,巴楚县教育事业焕发出的蓬勃生机,远不止于此。

在多来提巴格乡第二小学、巴楚县第八小学、巴楚县第三中学等学校,上海援疆实施的巴楚县基础教育“绿茵工程”项目,让孩子们拥有了新的足球场。“以前在沙地上踢球,又难踢又不安全。现在,我们有了草坪,有了体能训练馆,每年还要去上海集训两次,孩子们都特别高兴。”巴楚县第三中学足球教练木拉迪尔·艾斯开尔说。

今年10月,由巴楚在校学生、中小学老师以及县足协工作人员、当地足球爱好者22人组成的巴楚胡杨队,走进贵州村超“一带一路”国际友谊赛,连克巴西教练团队、上海兄弟团足球队、贵州省实验中学足球队,又一次点燃了全县学子逐梦绿茵的热情。

在巴楚县第九中学,学校历史上第一批2000名学生于今年9月入学。作为上海援疆重点项目,巴楚县第九中学规划总建筑面积7万平方米,涵盖3.9万平方米教学及辅助用房、3.1万平方米生活用房,并配套400米标准跑道、足球场、国学馆等设施,是一所现代化、高标准的完中,可有效满足当地日益增长的教育需求,提供更优质的教育环境。全部建成后,可容纳4000名初高中学生。

“红柳花开”巴楚县教育局促进各民族交往交流交融活动中小学领军研修班在沪开班

为了进一步增强内涵建设,提高当地教师的专业能力,在深入推进“组团式”教育援疆的基础上,2018年,上海教育援疆“红柳花开”品牌项目应运而生。如今,“红柳”不断延伸,孕育出“领军工程”“领雁工程”“种子工程”等子项目,在针对学校管理人才、骨干教师和职初教师开展分层分类精准培训的基础上,更加注重教学实践成效,特别是为教师的教科研工作和论文撰写提供支持,全力推动巴楚“点上名师示范、线上名师工作室辐射、面上备课组落实”的“生本课堂”教研体系建设继续走深走实。

“在上海市静安区23所学校与巴楚县36所学校的结对共建下,我们还推动巴楚县种子教师到上海跟岗培训,每个人都需要完成单元教学设计、录制视频课,并且在回到巴楚后再上同一节课,以此考验教师对知识点的掌握程度和教学能力。我们所做的一切,都是想让当地教师队伍发展可持续,让当地教育事业发展可持续。”上海援疆干部,巴楚县教育局党组成员、副局长舒适说。

除两地教师交流外,近年来,上海与巴楚两地学子交往同样不断,其中,静巴青少年民族团结“手拉手”活动营,连续两年被评为各族青少年交流计划全国试点示范项目。巴楚学生合唱团还登上了市北中学舞台,深情演唱了《叶尔羌河》,用歌声传递沪巴情谊。

“在国歌展示馆,当我聆听不同年代的人们唱国歌的录音,那种团结一心的力量仿佛能跨越时空,直抵我心。我想到了我的家乡,那些明亮的教室、温暖的家,都是革命先烈们用生命换来的。我一定要好好学知识、练本领,珍惜来之不易的幸福生活,让家乡更繁荣,让祖国更强大。”巴楚县第二小学学生古丽苏木·热合曼说。

以人为本 让优质医疗惠及更多百姓

“现在我身上的红疹慢慢消失了,晚上咳嗽也少多了,已经可以活蹦乱跳了!还好遇见您,我以后也要像您一样当一个厉害的医生。”

今年暑期,上海医疗援疆人才、巴楚县人民医院儿科副主任朱俊收到了一封手写感谢信,字迹虽然稚嫩,却充满着真挚的情感。原来,这封信的小主人曾长期被咳喘与皮疹折磨,每当夜幕降临,剧烈的夜咳让孩子难以安睡,妈妈只能一遍遍轻拍孩子后背,直到手臂发酸。

就在一家人陷入无助时,上海医生伸出了援助之手。经过耐心安抚和细致询问,朱俊量身定制治疗方案,一方面指导家长帮助孩子调整饮食结构、规避过敏原、规范开展雾化治疗,另一方面设计趣味“星星表格”督促孩子按时服用抗过敏药。不久后,孩子的病情逐渐好转。

纸短情长,道出的不仅是医患之间暖心的双向奔赴,更是上海医疗援疆人才扎根边疆、以人为本、精准赋能当地医疗卫生事业发展的生动实践。以老百姓最真实、最急切的需求为出发点,截至9月底,第十一批上海援疆巴楚分指医疗队免费实施婚前检查1.5万人、“两癌”筛查8722人,还开展“启明行动”“天籁行动”,为78名听力、视力残疾儿童进行人工耳蜗手术、配备助听器及进行特殊镜片定制等康复救助,有效提升老百姓获得感、幸福感、安全感。

“过去,受限于当地医疗条件,巴楚县听力、视力残疾儿童只能远赴喀什市甚至乌鲁木齐去接受筛查、治疗,给当地家庭带来较大的负担。”上海医疗援疆人才、巴楚县人民医院副院长郭振华说。

如今,巴楚县与同为上海援建的喀什二院形成联动,患儿可以在巴楚当地完成初筛、在喀什二院完成复筛,符合条件的儿童可以在喀什二院进行手术,出院后于巴楚县进行康复,全程“零负担”“零费用”。

“我至今仍然记得我妹妹成功适配人工耳蜗的那一天,她能听见声音了,我们全家人都非常激动。这将是改变她一生的最好的礼物。”巴楚县幸福园社区居民吾尼其姑·吾布力说。

“近年来,针对部分疑难杂症,我们还建立上海—巴楚多学科MDT远程会诊平台,开通首条‘上海—巴楚疑难眼病救治快速绿色通道’,让更多百姓享受到优质的医疗资源。”郭振华说,“在此过程中,我们也深刻地认识到,要想让当地医疗卫生事业发展更可持续、更高质量,人才和健康教育是关键。”

为此,第十一批上海援疆巴楚分指医疗队以巴楚县人民医院为阵地,持续开展“领航工程”“启航工程”“远航工程”卫生人才培养项目,共选派120名巴楚医护人员到静安区各医院进行跟岗培训,邀请上海专家共11批79人次“小组团”到巴楚开展培训讲座、带教等实地指导,并支持对全县200名村医进行培训。

同时,通过“师带徒”模式精心带教14名当地医生,组织开展查房带教360余次,参与危重病例抢救220余次;指导开展中、高难度手术340余台,指导开展新技术新项目30余项,其中包括输尿管软镜钬激光碎石术、眼科激光手术等,填补了技术空白,并推动巴楚县人民医院泌尿外科独立成科,新成立眼科激光治疗室,推行“日间手术”制度,2个科室在援疆专家的帮助下通过喀什地区重点专科评审,学科建设取得新成果。

上海援疆巴楚分指医疗队下乡义诊

健康教育工作方面,深入当地12个乡镇开展巡回义诊、健康咨询等活动65场次,覆盖人群7200余人,并推动“上海陆氏伤科”基层名医工作室在巴楚县阿纳库勒乡卫生院挂牌成立,安排援疆专家江苏闽每周定期坐诊、带教,服务患者200余人次,有效推动优质医疗资源下沉基层。

润心润行 让文化春雨滋润巴楚大地

9月28日,由中共一大纪念馆精心打造的上海文化润疆重点项目“伟大精神耀天山”迎来重要焕新升级,“伟大精神铸就伟大时代——中国共产党伟大建党精神”专题展在巴楚博物馆正式拉开帷幕。

就在十几天前,由上海援疆巴楚分指与巴楚县人民政府联合主办的“百年巴楚——巴楚社会发展历程展”,也在巴楚博物馆揭牌开展。两场全新的展览,分别从党史与县史的角度出发,清晰勾勒出巴楚县域发展脉络与各民族交往交流交融的历史轨迹,用一件件实物、一段段动人的故事,铸牢中华民族共同体意识,持续推动文化润疆工作走深走实。

将时钟拨回2022年。彼时,巴楚博物馆新迁,昔日“蜗居”库房的众多文物重见天日,住进了4900平方米的“新家”。以托库孜萨来遗址为灵感设计,巴楚博物馆新馆古朴大气,生动讲述了中华民族的历史文化、民族精神和价值观念,迅速成为市民游客争相打卡的文化新地标。

2023年7月,上海援疆携手中共一大纪念馆在巴楚博物馆开设“伟大精神铸就伟大时代”专题展,是南疆地区唯一全面展现伟大建党精神的红色教育阵地。2年间,该专题展累计接待各级党团组织及各族群众超20万人次。

“现在,参观巴楚博物馆已经是当地百姓的普遍行为,许多家长都会带着孩子来这里学习。”巴楚博物馆讲解员热孜宛古丽·排尔哈提说,在博物馆讲解的日子里,她自己也学习到了许多历史文化知识,更为巴楚百年来的发展而震撼、感动,“希望通过自己的力量,激励更多人投身于家乡的建设中。”

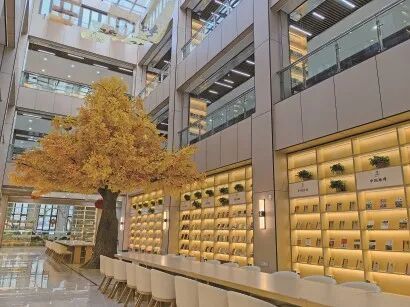

从巴楚博物馆出发,经过5分钟步行,巴楚又一座文化新地标——巴楚县图书馆(胡杨书院),同样于9月底开馆。从面积不足一两百平方米、每周累计接待读者不足10人的小房间,到如今4500多平方米、藏书6.5万余册的现代化图书馆,巴楚县图书馆以“胡杨精神”为内核,以“礼、义、仁、和”为核心思想,兼具美学设计与人文体验。依托上海援疆力量和当地学校、社会组织教师,这里还会开展不同主题的展览和讲座,让群众近距离感受多元文化魅力。

巴楚县图书馆深度融合了胡杨精神与书香文化

“巴楚县图书馆正式开馆前,就已经受到了许多当地市民朋友和学子的喜爱,不少人把这里当作自习室、亲子天地,还有些上海来的专家说,这里像极了徐汇区图书馆。”巴楚县图书馆馆长吕燕说。

据悉,未来,巴楚县图书馆将致力于让胡杨精神与书香文化深度融合,当好巴楚的中华文化会客厅、思想引领汇集地、红色文化传播站、健康教育实践点。依托巴楚县图书馆,“胡杨书院”被打造成为巴楚文化润疆的全新品牌和体系,围绕图书馆、学校、小胡杨社发中心等点位,沪喀两地统筹各方资源,向当地孩子、居民持续性地输送多层次的文化活动,让文化春雨沁润百姓心田。

值得一提的是,今年,由上海援疆推动建设的巴楚全民健身中心也通过验收。这座集体育馆与游泳馆于一体的建筑,结束了巴楚没有室内公共体育场馆的历史,还成了当地新人拍摄婚纱照的好去处。同时,巴楚县群众活动中心改造升级完成,喀什河两岸设施启动修缮,礼仪广场、智慧鱼岛、民俗文化园、活力湾、文化剧场的建设已有雏形,夜里还有水幕电影可供欣赏,将进一步丰富当地群众的精神文化生活。

再过不久,以“丝路同心疆海融情”为主题的“2025沪疆文化交流周”将拉开帷幕,上海援疆届时将以“1+5+X”活动体系进一步提升文旅商体展联动能级,巴楚当地特色文化也将与上海市民见面。通过文化这座桥梁,沪喀人民的心必将更紧、更亲,民族团结进步之花也必将汲取更多养分,越开越绚烂、越开越美好。