2016年建成的苏河融景,在2023年迎来了一件关乎全体业主的大事——第一届业主委员会正式组建。

快速响应+多方协商,难题化解更安心

“刚成立时,有些业主持观望态度,觉得业委会只是‘走形式’。”业委会主任坦言,“我们没多说,只想用实际行动证明——‘业主有呼声、组织有回应’,这是我们的首要目标。”

打破沟通壁垒是第一步。业委会牵头建立了居委会、业委会、物业“三驾马车”联席沟通群,并做出“问题不过夜”的承诺:无论是业主反映的小事,还是需要多方协调的难题,都能在群内快速流转、及时响应。渐渐地,业主们发现“身边事有人管、有人办”,信任感慢慢攒了起来。

真正的考验,是小区多年未解的“老大难”:消防通道偶尔堵塞、车辆调头不便等问题。业委会没有闭门决策,而是主动联合居委会搭建起“四方会谈”的沟通平台,邀请街道城运中心、派出所、开发商和物业共同协商。从安全需求到改造细节,大家反复打磨方案,最终推动道路畅通工程落地。

“以前,这类事总‘悬着’,现在坐在一起商量,大家你一言我一语,共同找出最优解。”业委会主任说,如今,业主出行更便捷,回家都多了一份安心。

数字平台+规范运作,治理效能大提升

两位“80后”业委会正副主任的加入,为社区治理带来了“新思路”。他们凭借年轻人的创新思维,与物业公司共同探索出一套“酬金制+服务标准量化”的线上智慧管理模式。

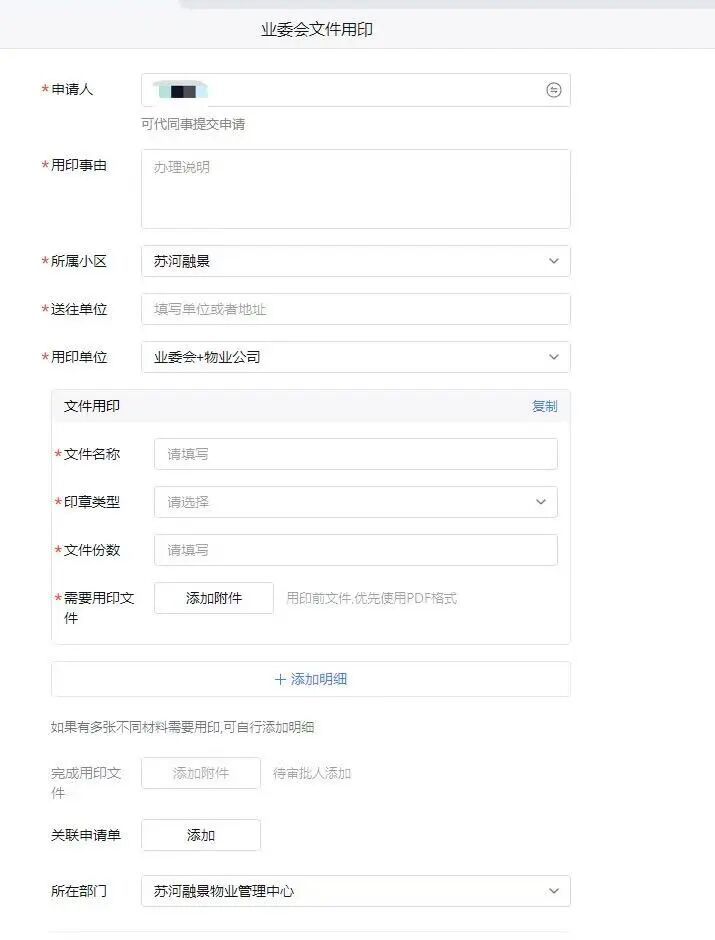

依托企业微信,双方搭建起一个数字化工作平台,将事务处理、财务管理、沟通交流、档案存储等各项工作进行整合管理,成功开辟了一条高效的工作路径。

“过去,业委会和物业的沟通多是在线下进行。”业委会主任介绍,“现在我们增设了三方线上讨论机制,串联起审批与协作流程,有效提升了‘三驾马车’在推进小区工作上的效率。”

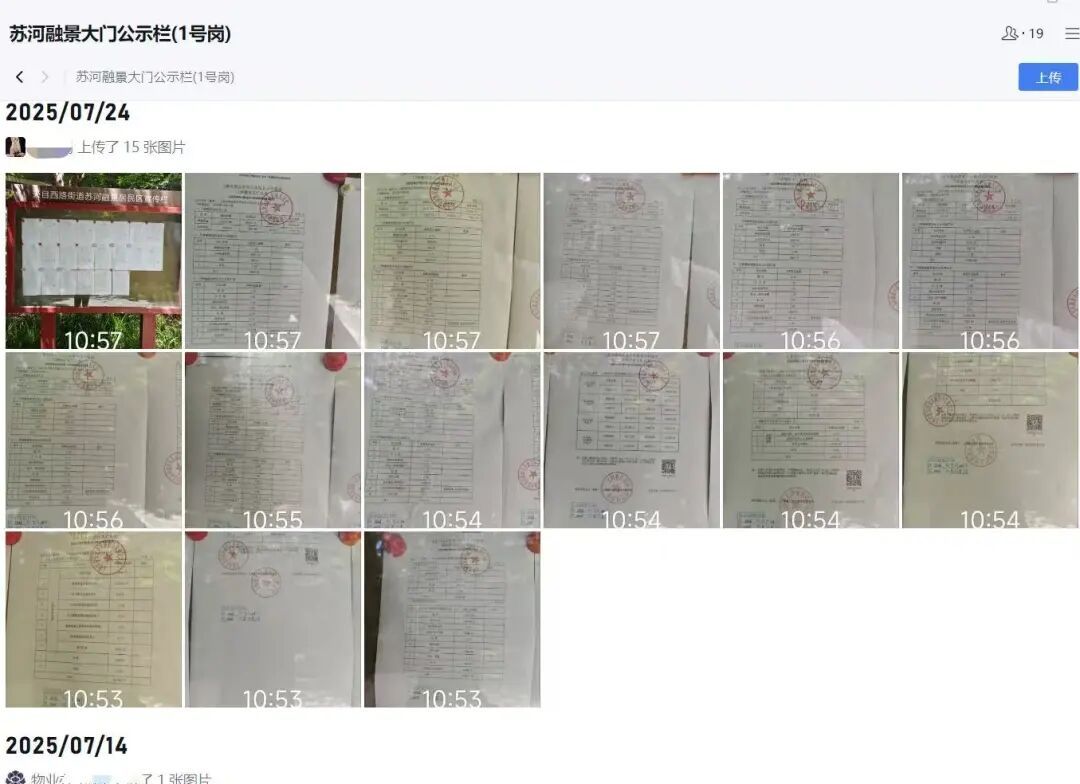

这一举措打破了时间与空间的限制,进一步凝聚了小区的默契与共识。业主对物业和业委会的工作一目了然、心中有数,极大增强了业主的信任感。

点击图片可放大查看

“规范不是束缚,是给业主的定心丸。”业委会主任说,平台上线后,每一项决策都有记录、可追溯,“哪怕未来换届了,新团队也能顺着这些记录,摸清小区的‘家底’。”

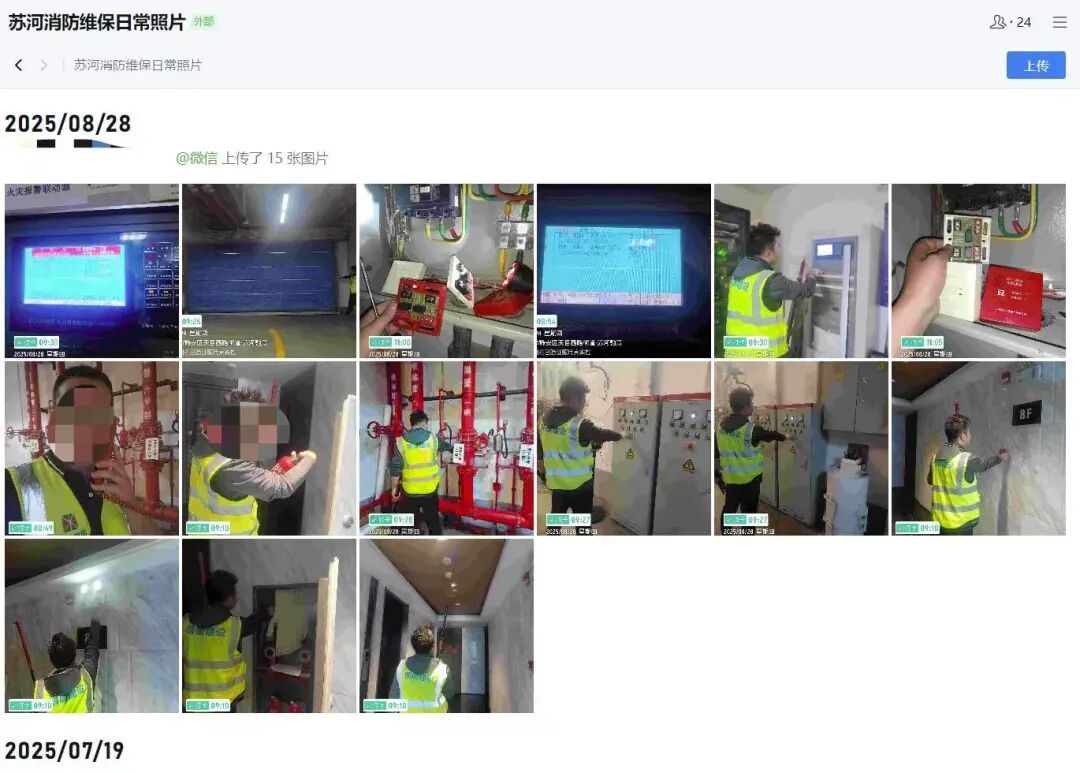

智慧监督+精细管理,物业服务上台阶

数字化的核心,不只是“晒信息”,更是“提效率、强监督”。通过企业微信与物业管理系统的深度对接,苏河融景成功构建了业主监督透明体系。业主手机提交报修申请,系统自动生成工单并分配给维修人员,处理进度实时更新,完成后还可在线评价服务质量。

“以前报修要靠打电话或去物业前台,现在动动手指就能完成,还能随时查看进度。”业委会主任说。

此外,意见反馈也变得便捷:业主通过微信扫码即可进入业委会意见信箱留言,系统自动生成工单,业委会和物业实时接收,处理进度、负责人信息一目了然。

更关键的是,维保记录实现电子化存档,业委会可随时在线抽查,实现对物业服务的常态化、精细化监督。这一机制有效推动物业服务响应时间缩短50%,业主满意度提升30%,真正实现了物业服务的标准化、高效化。

暖心服务+人文关怀,社区生活有温度

在推进数字化治理的同时,苏河融景业委会以业主为中心,与物业合作推出多项人性化服务,让治理更有“温度”。

业委会系统性梳理了不同年龄段业主的实际需求,在物业服务中心专门设立了共享轮椅存放点,方便行动不便的业主随时就近借用。

平日里,物业依托节日和社区文化,定期组织邻里茶话会、亲子嘉年华、长者健康日等活动,拉近邻里距离。

特别针对独居老人等特殊群体,联动在职党员和志愿者提供“一对一”结对关爱——上门维修、代买物资、节日慰问等,把贴心服务送到家门口。

“指尖”之外,是手心里的幸福

“接下来,我们会继续探索二维码技术的应用,让每一位居民都能随时随地掌握家园事务,真正实现小区事务‘触手可及、一目了然’的目标。”业委会主任说。

苏河融景的故事,没有惊天动地的情节,却藏着新时代社区治理的密码:年轻专业的力量,能打破传统治理的惯性;数字化的工具,能让透明与效率成为常态;而最核心的,始终是“把业主放在心里”的温度。

“指尖上的业委会”,

最终指向的,是“手心里的幸福”。

而苏河融景的尝试,

或许为更多小区提供了可复制的治理样本。

记者:陈洁

编辑:梁慧

资料:天目西路街道

转载请注明来自上海静安官方微信