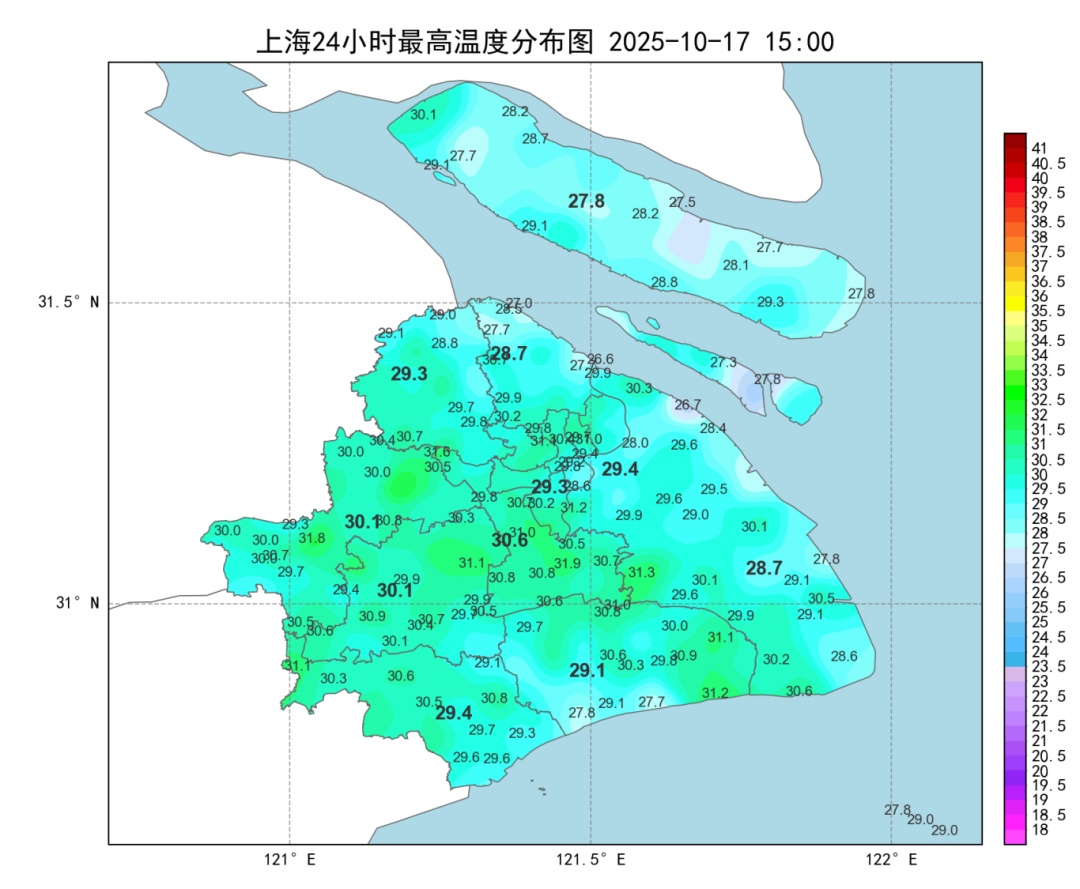

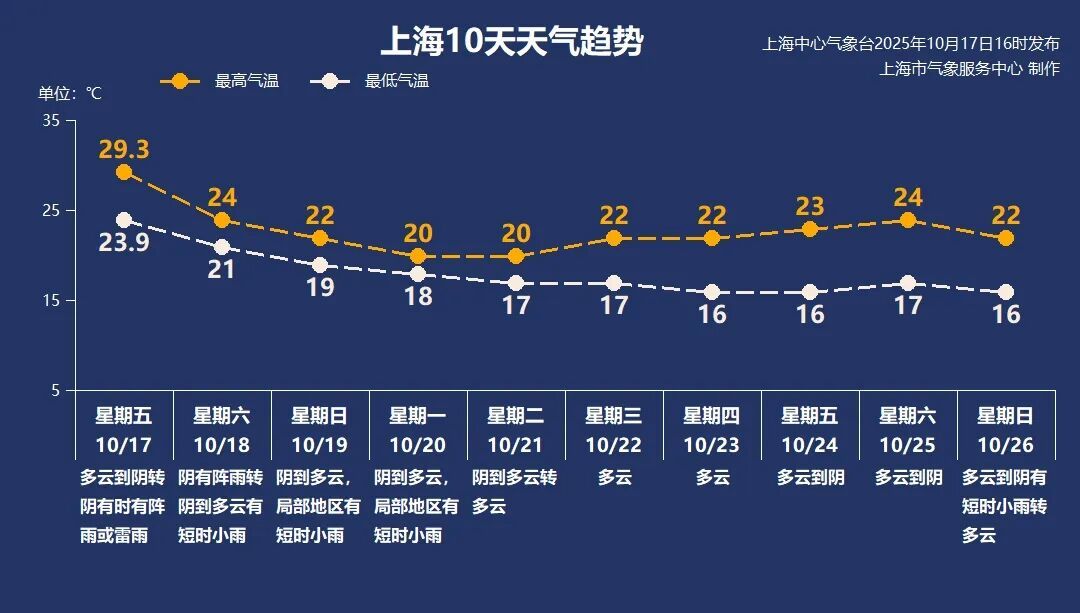

今天白天阳光在线,气温攀升明显,午后市区徐家汇站最高气温29.3℃,郊区中闵行站30.6℃为全市最高。

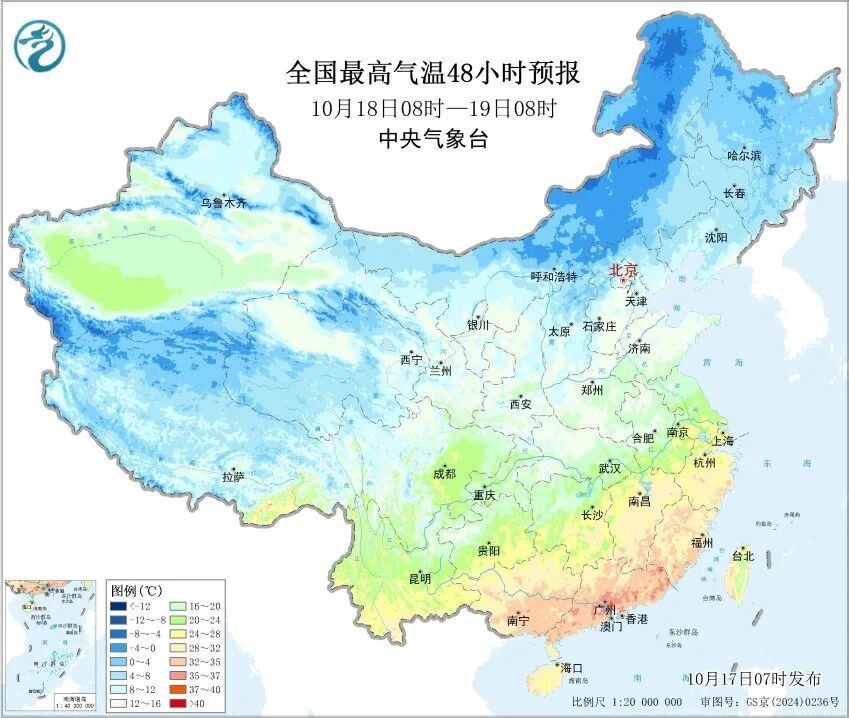

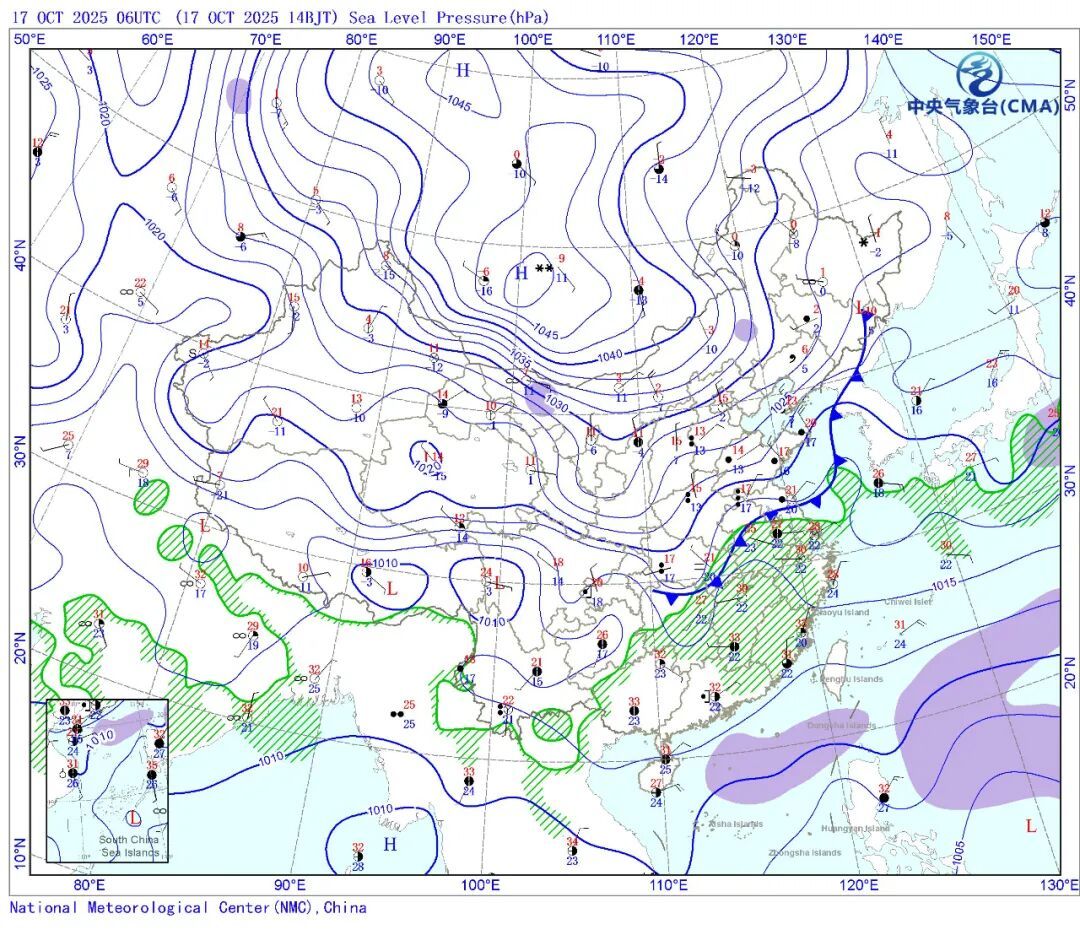

目前冷空气前锋已经到达山东南部、江苏北部。冷暖交汇形成的雨带主要在江苏、安徽北部。随着雨带南压,今天半夜起上海雨势加强,转为阴有时有阵雨或雷雨的天气,较明显降水将持续至明天中午。今天半夜到明天局部地区雨量可达中到大雨。

明天早晨冷空气开始影响本市,风力明显增大,北到东北风5级阵风6-7级,沿江沿海地区更大。气温一路下跌,最高气温出现在早晨,在24℃左右,夜间气温降至21℃以下。

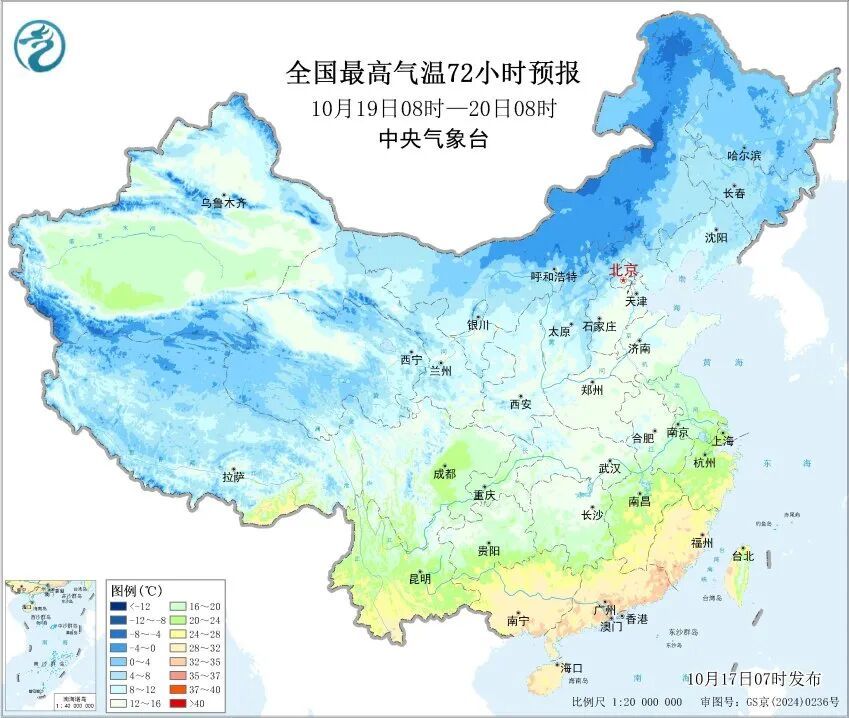

周日天气:阴到多云为主,局部地区有短时小雨,全天气温在19-22℃,北到东北风5级阵风6-7级。

双休日天空阴沉,并伴有偏北大风,体感将明显转凉,提醒大家及时调整着装。出行注意防范大风影响。

下周最低气温持续降低,市区在16-18℃之间,郊区会更低一些,早晚凉意明显。周初阴到多云的天气为主,局部地区有短时小雨,最高气温仅在20℃附近。周三起天气转好,最高气温稍有回升。另外,周四以前风力大,注意防范偏北大风。

增添衣服:逐步加衣,注意保暖

据悉,本次上海入秋有气温骤降、伴随降雨、大风持续时间长等特点。一夜入秋,增添衣物、注意保暖是首选项。

洋葱式穿搭法

像洋葱一样一层一层地穿,可以根据室内外温差和一天内的气温变化,随时穿脱,保持舒适。

· 内层:负责排汗、保持皮肤干燥。

· 中层:负责保暖,锁住温度。

· 外层:负责防风、防水,抵御外界气候。

穿衣指南

初秋过渡期( 10月—11月初),气温约15~22℃,这个阶段的特点是白天有太阳时很暖和,但早晚凉意明显。

· 内层:纯棉T恤、长袖T恤、薄款针织衫。

· 中层(可选): 薄款衬衫(牛仔衬衫、法兰绒衬衫)、薄款卫衣。

· 外层:防风外套。 如风衣、牛仔外套、薄款夹克、西装外套。

· 下装:牛仔裤、休闲裤、初秋厚度的连衣裙(需搭配打底裤)。

饮食调理:润燥温补,增强免疫力

入秋后,天气干燥(中医称为“秋燥”),气温下降,饮食需要从清热解暑向滋润温补过渡。

滋阴润燥为先

多吃白色食物,中医认为白色入肺,有利于滋阴润肺。多吃梨、银耳、百合、山药、白萝卜、莲藕等。

适当温补,储备能量

天气转凉后,可以适量增加一些温性食物,为冬季储备能量。如牛肉、羊肉、鸡肉、核桃、红枣、枸杞等。

· 温馨提示:初秋不宜大补,以免上火。进入深秋寒冬后,再逐步增加温补食材。

补充维生素,预防感冒

· 多吃深色蔬菜:菠菜、西兰花、胡萝卜等富含维生素和矿物质。

· 摄入优质蛋白:鸡蛋、牛奶、豆制品等是免疫系统的物质基础。

· 当季水果:柑橘、猕猴桃等富含维生素C,但需注意糖分,适量食用。

少吃辛辣刺激

避免过量摄入辣椒、花椒、生姜等,这些食物会加重秋燥。

作息起居:早卧晚起,顺应自然

调整睡眠,避免秋乏

遵循“早卧晚起,与鸡俱兴”的原则。秋冬是收藏的季节,要保证充足的睡眠,避免熬夜,有助于身体恢复,缓解“春困秋乏”。

注意室内保湿与通风

· 使用加湿器:对抗干燥的空调房或暖气房,保持空气湿度在50%—60%,能有效缓解皮肤和呼吸道干燥。

· 定时开窗通风:即使天气寒冷,也要每天开窗2—3次,每次15—20分钟,确保室内空气流通,防止病菌滋生。

晨起不宜过急

老年人或有心脑血管基础疾病的人,醒来后可在床上躺一会儿,伸伸懒腰,再慢慢坐起,防止体位性低血压和意外发生。

运动锻炼:动静相宜,持之以恒

不宜过早过晚

秋冬早晨雾气重,温度低,污染物不易扩散,且血管易收缩,不适合剧烈运动。最好等太阳出来后再锻炼。晚上气温骤降,也不宜进行大汗淋漓的户外运动。

选择温和的有氧运动

推荐快走、慢跑、太极拳、八段锦、瑜伽、健身操。这些运动能增强心肺功能,又不会过度消耗体力,符合秋冬“养藏”之道。

运动前后充分热身和拉伸

气温低,肌肉和关节更僵硬,运动损伤风险增加。务必进行至少10—15分钟的热身,运动后做好拉伸。

拥抱阳光

在天气晴朗的午后,多去户外散步,晒晒太阳。阳光有助于合成维生素D,改善情绪,驱散秋冬的阴郁感。

疾病防护:防患于未然

预防呼吸道疾病

秋天气候多变,温差大,花粉、螨虫、霉菌等过敏原猛增;流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒等病原体更容易传播,稍有不慎就可能引起感冒、鼻炎、咽炎、哮喘等呼吸道疾病。

· 勤洗手,戴口罩:这是预防流感、普通感冒等所有呼吸道传染病的有效手段。

· 保持安全距离:在人群密集的公共场所,注意保持距离。

保护心脑血管

秋季天气干燥,人体水分流失大,以至于血液黏稠度过高,血流不畅导致血管堵塞;早晚温差大,血管收缩,冷热交替容易导致血管痉挛、血压波动,增加脑溢血、脑梗塞、心梗等疾病的发作风险。

· 注意保暖:尤其是头部、颈部和脚部的保暖,防止因寒冷刺激导致血管收缩、血压波动。

· 按时服药,监测血压:有高血压等基础病的患者,要严格遵医嘱,定期监测血压。

关注心理健康

秋冬日照减少,景象也越来越萧条,容易让人产生凄凉、焦虑、抑郁等情绪。要多与人交流,多参与户外活动,室内保持明亮的光线,必要时寻求专业帮助。

皮肤护理:注意保湿

天干物燥的秋冬季,干燥、瘙痒、红肿及脱屑等一系列挑战将纷至沓来。

皮肤干燥瘙痒

皮肤干燥瘙痒

换季时,湿度和气温的骤变会加速皮肤水分流失。要有效地对抗干燥,关键在于保湿补水。选择护肤品时,可以考虑含保湿剂(如甘油)和脂质成分(如神经酰胺)等保湿成分的产品。如果皮肤实在干燥,不妨尝试将乳液替换为更浓稠的霜膏类产品。

皮肤泛红过敏

干冷气候增加了皮肤对外界刺激的敏感性,使皮肤更易受到刺激物和过敏原的侵扰。应尽量避免接触明确的过敏原,优先考虑无酒精、无香料或其他刺激性化学成分的化妆品和护肤品,发生严重过敏反应时应立即就医。

爆痘

换季时,通过优化日常清洁和保湿护肤程序,注意饮食健康,调整规律生活作息,痘痘问题一般能得到有效缓解。

综合自上海疾控、上观新闻、上海天气发布、CCTV生活圈、人民网健康

整理:陈 莎

编辑:史焕焕

责编:王 博

*转载请注明来源于“上海长宁”