儿童呼吸道感染致病因素极多,其中有个“婴幼儿呼吸道刺客”——呼吸道合胞病毒(RSV)。它专挑免疫力没“练满级”的小宝贝下手,极易让家长误判为宝宝感冒了。

与以往RSV常在冬春季高发不同,今年七八月起,我国南方多地出现了流行高峰,许多小朋友因咳嗽、喘息就诊。今天让我们为大家揭晓RSV神秘面纱,了解RSV的表现、治疗和预防。

一、认识RSV:婴幼儿的“肺炎头号杀手”

呼吸道合胞病毒(RSV),是一种常见的、通过飞沫和接触传播的呼吸道病毒,能够感染所有年龄段人群。对于成人和年龄较大的儿童,RSV感染的症状通常较轻。然而,对于婴幼儿,尤其是2岁以下的宝宝,RSV是导致严重下呼吸道感染(如毛细支气管炎和肺炎)的首要元凶。几乎所有孩子2岁前都会感染,6月龄内婴儿重症率最高。

二、识别预警:不同年龄的“危险信号”

RSV感染初期的症状极具“伪装”,常见症状与普通感冒相似,表现为流涕、鼻塞、咳嗽、发热,但RSV感染严重者可出现喘息、呼吸急促、精神萎靡、拒绝进食。如果引起毛细支气管炎、肺炎、哮喘等,可能需住院治疗。

许多宝爸宝妈表示:RSV症状不典型,该如何识别危险信号、及时就医呢?

▶ 6月龄内婴儿:

- 早期信号:吃奶中断(鼻塞致呼吸不畅)、阵发性干咳伴哨笛音(喘鸣)

- 重症警报(立即就医):

✅ 呼吸>50次/分(安静时)

✅ 三凹征(锁骨/肋骨/胸骨窝吸气凹陷)

✅ 口唇发绀、拒奶超6小时

✅ 尿量减少(提示脱水)

▶ 6月-2岁幼儿:

- 典型病程:流涕1-2天后,夜间突发喘息(喉间痰鸣)、胸壁起伏明显

- 危险信号:反复高热(38.5℃以上)伴精神萎靡、进食减少1/3以上。

▶ 2岁以上儿童

- 多为轻症(鼻塞、轻咳、声音嘶哑,可有发热)。也可表现为气管炎、支气管炎和肺炎等下呼吸道感染,但相对婴幼儿,其下呼吸道感染发生率较低。

- 易成为家庭“病毒携带者”,接触婴幼儿需戴口罩。

- 危险信号:持续发热、呼吸急促(呼吸>30次/分)、喘息加重或精神状态差

如出现以上危险信号,请及时就医,避免家长自行错误治疗,延误病情。

三、治疗原则:记住“三不三要”

RSV感染并无特效药,治疗上以对症治疗为主,病程一般1-2周。轻症患儿可居家隔离,病情严重者需住院治疗。

▶ 居家护理(轻症适用)

▶ 住院指征(出现即立即就诊)

- 血氧<93%(指脉氧仪监测)

- 持续呼吸困难超2小时

- 早产儿/先心病患儿出现任何喘息

四、科学预防:从细节阻断传播

1. 家庭防护“三妙招”

2. 高危儿特殊保护

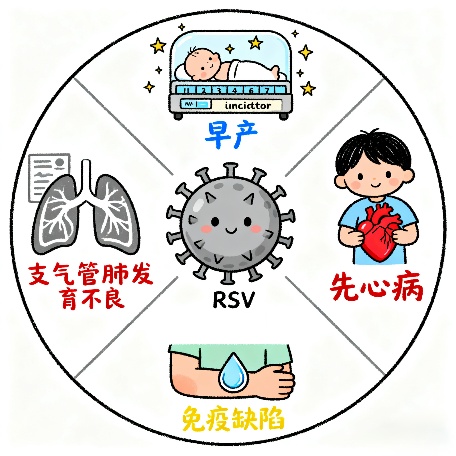

药物预防:推荐一岁以内的婴儿,尤其是早产儿、先心病、免疫缺陷、慢性肺病患儿,流行季前或流行期间接种尼塞韦单抗(单剂保护5个月)预防感染。

喂养强化:母乳至少喂到6个月,母乳中SIgA抗体可增强免疫力,降低感染风险。

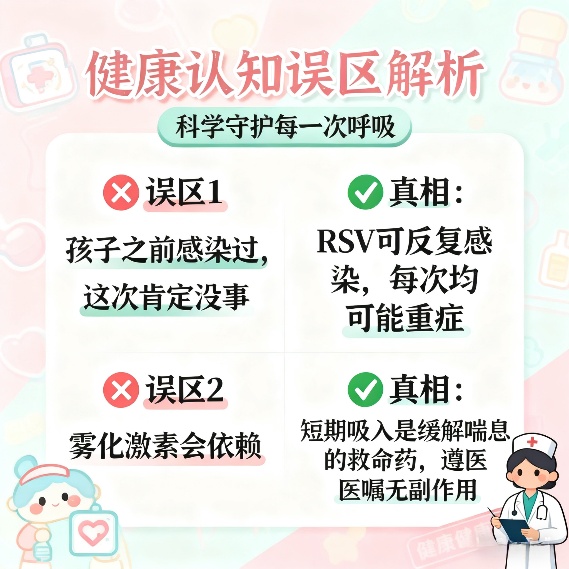

五、医师提醒:避开这些“致命误区”

七、总结

RSV感染虽常见,但大部分宝宝经过规范护理和对症治疗后,1-2周即可康复,无需过度焦虑。但对高危宝宝,务必提前做好预防、密切监测症状,早发现、早干预,才能最大程度降低重症风险。如有疑问,可随时前往儿童呼吸科门诊咨询。

编辑 严钦