益生菌的历史与种类

早在1908年时,埃利·梅奇尼科夫(俄罗斯科学家、诺贝尔奖获得者)发现食物中的乳酸菌对人类身体健康有很大的益处,1953年德国研究院维尔纳克劳诗命名为益生菌(probiotics),1964年Lilly和Stillwell将这些菌种进一步定义为任何可以促进肠道菌种平衡,增加人体健康效益的微生物,并广为延用至今。常见益生菌有四类:双歧杆菌属、乳酸菌、酵母菌、链球菌属。

益生菌的临床应用

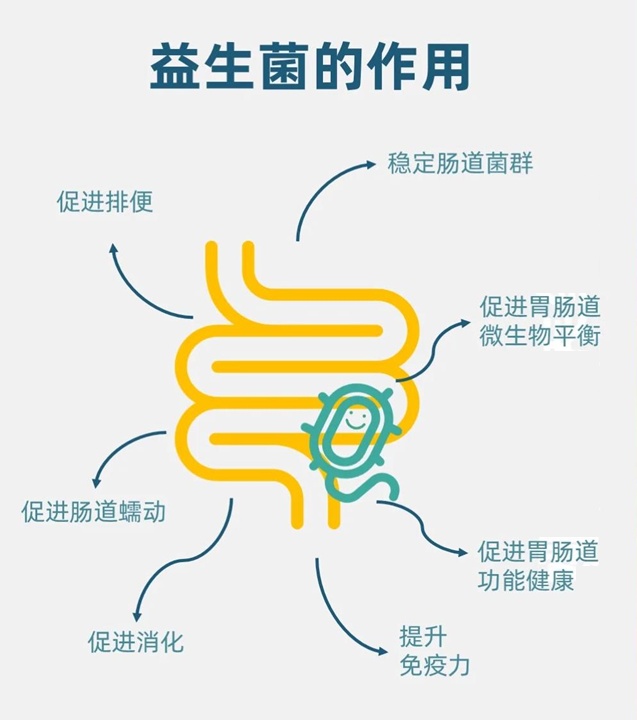

益生菌通过增强有益细菌的数量或活动影响肠道细菌。这可能导致潜在致病微生物数量减少或减少宿主微生物群的潜在有害代谢活动。益生菌还可能影响免疫功能。

作用机理:通过一种或多种已确定的机制来调节健康效应。可通过影响粘膜免疫机制、与共生或潜在的致病微生物相互作用、产生短链脂肪酸等代谢终端产品,以及通过化学信号与宿主细胞交流来影响肠道生态系统。这些机制可以导致潜在病原体的拮抗作用,改善肠道环境,增强肠道屏障,降低炎症的调节,以及提高对抗原挑战的免疫反应。这些现象被认为是大多数有益影响的媒介,包括减少腹泻的发病率和严重程度,这是益生菌最广泛认可的用途之一。

益生菌应用的正面认识

益生菌对健康的获益现今说法不一,有一种“神仙打架”局面。网络平台把它说得神之又神,但科学界对其保持更为理性的态度。尽管已经开展了大量益生菌在各种疾病中的作用研究,但这些研究的差异很大,包括所使用的微生物菌株、剂量和给药途径以及研究方法的不同,包括终点和结果报告的不同。此外,益生菌在美国或欧洲不被认为是药物,监管与药品不同。益生菌行业在很大程度上不受监管,产品的营销往往直接面向消费者,而不提供直接和一致的有效性证明。这导致了益生菌的广泛使用,但临床疗效的证据却很混乱。所以,药师给大家整理罗列了一些国内外的权威指南,供大家参考。

耶鲁/哈佛研讨会“益生菌的应用共识意见”(2015年):(1)对于有过敏或哮喘家族史的儿童,在其母孕后期及婴儿期使用益生菌,可降低疾病风险,但缺乏证据推荐具体的菌株、剂量及疗程。对于没有高危家族史的家庭并不作为常规推荐。(2)坏死性小肠结肠炎的相关指南未提出常规使用益生菌,使用时需多加斟酌。(3)代谢性疾病(肥胖),本共识未给出推荐可用的益生菌。(4)益生菌在肝病中的推广应用,仍需大样本多中心随机对照试验。(5)益生菌用于治疗肠易激综合征的临床研究在设计、益生菌剂量、菌株上有差异,使得研究结果之间难以进行比较,因此,可提供的建议很有限。

美国胃肠病学协会(AGA)指南(2020年):(1)建议益生菌的某些菌株和菌株组合可用于预防抗生素相关艰难梭菌、预防胎龄小于37周和低出生体重的早产儿坏死性小肠炎感染;(2)建议仅在临床试验的背景下对成人和儿童克罗恩病、溃疡性结肠炎、肠易激综合征患者使用益生菌;(3)不建议急性感染性胃肠炎的儿童使用益生菌。

中国微生态调节剂临床应用专家共识(2020版):(1)根除幽门螺杆菌,益生菌不能进一步提高Hp根除率,但可降低治疗的不良反应。(2)非酒精性脂肪肝,益生菌辅助治疗可改善肝酶和血脂。(3)代谢性疾病(肥胖),不同益生菌菌株的有效性和安全性有待进一步研究和验证。(4)肝硬化肝性脑病患者,推荐使用酪酸梭菌、双歧杆菌、乳酸杆菌等作为辅助治疗。(5)肝移植微生态仍需要深入研究,积累更多数据应用于临床。(6)推荐使用益生菌预防和治疗抗生素相关性腹泻。(7)肠易激综合征,益生菌可作为治疗手段之一,但应根据患者具体病情,选择合适益生菌制剂,并需要进一步的多中心临床依据验证。(8)克罗恩病,尚未有研究发现益生菌有确切疗效。(9)溃疡性结肠炎,菌种、菌株的选择、配伍,给药时机、剂量,有效性和安全性仍需要进一步研究。

世界胃肠病学组织(2024年):(1)急性腹泻,益生菌治疗可能是安全有效的。(2)预防成人和儿童腹泻,某些益生菌在某些特定情况下是有效的。(3)预防和治疗辐射引起的腹泻,益生菌可能有益。(4)根除幽门螺杆菌,没有证据支持不同时使用抗生素治疗而单独使用益生菌会有效。但是,益生菌似乎可以通过减少与根除治疗相关的副作用来提高幽门螺杆菌的根除率,而不是通过直接作用于幽门螺杆菌。(5)肝性脑病的预防和治疗,死亡率方面没有观察到差异,但作者认为益生菌可以改善康复、生活质量和血浆氨浓度。(6)免疫反应,有提示性证据表明,几种益生菌株和益生菌低聚果糖有助于改善。(7)溃疡性结肠炎,某些益生菌可能是安全的,但证据级别较低。(8)克罗恩病,没有证据表明益生菌有利于诱导或维持克罗恩病的缓解。(9)乳糖不耐症,嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌能改善乳糖消化,减与轻乳糖不耐症有关的症状。(10)早产新生儿发生坏死性小肠结肠炎,补充益生菌可降低风险。(11)非酒精性脂肪肝,还需进一步的研究来确认其长期益处。(12)预防全身感染,目前还没有足够的证据支持在重症监护病房的成年重症患者中使用益生菌或合成益生菌。

益生菌的选择及用药教育

选择益生菌需考虑配方、有效剂量、制程品质控制、适用疾病种类及储存方式等。

益生菌产品质量:是一个特别重要的问题。包括效力保证(在保质期内保持活力,通常用菌落形成单位表示)、纯度(生产过程中充分减少任何令人担忧的病原体)和特性(用于指明属、种和亚种(如适用)的现行命名法,以及产品中每个菌株的菌种名称。

益生菌有效剂量:因菌种和产品的不同而不同。尽管许多非处方药产品的剂量在10-100亿cfu/剂量之间,但有些产品在较低的水平上就显示出疗效,而有些则需要大大增加。目前还无法说明益生菌所需的一般剂量;剂量应基于显示对健康有益的人体研究。

益生菌储存:益生菌是活的,在产品储存期间容易死亡。制造商通常会加入超量,以便在产品保质期结束时,不会低于标签上标明的效力。负责任的生产商会标明使用期限内(而不是生产时)的预期剂量。因此,从可靠的制造商那里购买产品并按照它所规定的储存条件保存至关重要。

益生菌服用方法:益生菌经食用后到达胃肠道的数量及繁殖与否,会受到剂量、配方、胃肠道酸碱值、蠕动和并用食物多方面因素的影响。空腹时胃酸较高,容易杀死益生菌,故不推荐空腹服用,建议饭后半小时服用效果更佳。食物方面主要多食高纤维食物,因为高纤维食物能促进益生菌的活性,使益生菌加倍生长,避免刺激性、高油脂、高蛋白的食物。药物方面,如果和抗菌药物同服,需要间隔2-3小时;不要与铋剂、鞣酸(如鞣酸蛋白)、药用炭(如爱西特)、酊剂(如颠茄酊)等制剂有吸附活菌的作用,合用会影响益生菌的疗效。

值得注意的是:大部分人使用益生菌是安全且可耐受的,但若为早产儿且免疫功能不佳、恶性肿瘤、获得性免疫缺陷综合征(AIDS)可能会因肠道屏障功能减弱,细菌穿过上皮细胞和黏膜转移至肠系膜淋巴系统和其他器官,造成菌血症的产生,然这些患者都有免疫抑制或罹患慢性疾病且身体虚弱无力的问题,因此益生菌用于上述类型的病人需要特别注意。

长宁科普【2024】KPB044

供稿:张 萍、李 玲

审核:王 菁、苏 瑞

校审:戴 云

预约就诊请关注公众号:

(配图源自网络,如有侵权请通知删除)

欢迎关注同仁医院官方微信服务