医 学 人 文

五十天的守候,与沉默少年共谱的“口腔保卫战”

文 / 浦东院区89病房 护理部孙莉

我叫孙莉,是一名护士。岁月的潮水或许会模糊许多面孔,但小鑫——那个在造血干细胞移植术后,用沉默和剧痛与我并肩走过50天的少年,和他那声微弱却重若千钧的“谢谢”,早已深深镌刻在我的生命里。

小鑫来到我们病房时,已是骨髓移植术后第15天,排异的利刃首先刺向了他的口腔——严重溃疡。那片小小的方寸之地,仿佛燃起了无形的火焰,日夜灼烧。疼痛迅速剥夺了他发声的能力,进食成了奢望,连吞咽口水都如同受刑。我看着他眼中的光芒被痛苦和虚弱一点点吞噬,身体在病床上蜷缩、烦躁辗转。那一刻,我看到的不仅是一个被病痛折磨的躯体,更是一个被骤然推入无声深渊的少年。他的世界只剩下疼痛的轰鸣,而我们需要去读懂这无声的呐喊。

“小鑫,我在这里,我们一起面对!”这句无声的承诺在我心中响起。从那天起,我和我的团队,成了他口腔最忠实的守护者,更努力成为他痛苦的倾听者和理解者。

每天,走进病房的第一件事,就是轻轻来到小鑫床边,俯下身,像翻开一本沉重的书页一样,细细“阅读”他的口腔。红肿是否退潮?创面是否有了新章节?那微弱的粉红底色,是否预示着康复的序曲?我记录着每一处细微的起伏,因为我知道,他每一次蹙眉、每一次无意识的躲避、每一次干呕,都是他用身体在向我讲述此刻的故事——关于疼痛、关于绝望、关于微弱的挣扎。“小鑫,我看到了,”我总会轻声告诉他,“我们在一起,慢慢来。”我希望他能“听”到,他的故事,有人在意,有人陪伴。

最艰巨的篇章是口腔护理。我们制定了严密的“一二四”计划:每日一次评估,二次涂药,四次饭前饭后漱口。20毫升的药液,对他而言如同滚烫的熔岩。我引导他,仿佛在教一个失语的孩子重新学习与世界沟通:“来,小鑫,跟着我,想象含着一口气,轻轻鼓动双颊…对,很好…左边,右边…最后,仰起头,让药水温柔地滑下去…”每一步都伴随着剧烈的生理抗拒,有时药水和着血丝被呕出。我默默清理,拭去他额头的冷汗和眼角的泪痕,声音轻柔却带着力量:“我们再试一次,好吗?为了能重新尝到味道,为了能再次说出你的名字。”看着他强忍剧痛、用尽全身力气配合的样子,那份在无声中爆发的生命力,深深震撼了我。

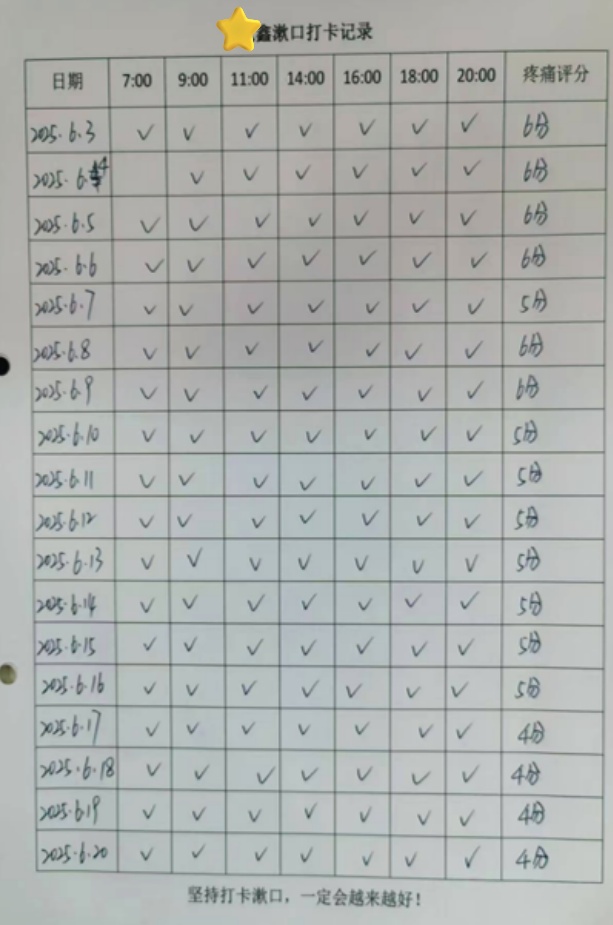

疼痛的阴影如影随形。我设计了一份疼痛-漱口动态记录表,忠实记录他“疼痛故事”的每一次起伏,及时反馈医生调整止痛方案。准时送上止痛药、漱口液中加入局麻成分、偶尔的冷敷……我尝试着各种“止痛的语言”,只求为他疲惫的心注入片刻安宁。

营养的匮乏让愈合之路雪上加霜。看着他日渐消瘦,我心如刀割。鼻饲营养液的护理成了另一个关键章节。每一次推注,我都全神贯注,观察着他最细微的反应,期盼着这生命的涓涓细流,能为他续写力量,滋养枯竭的身体。

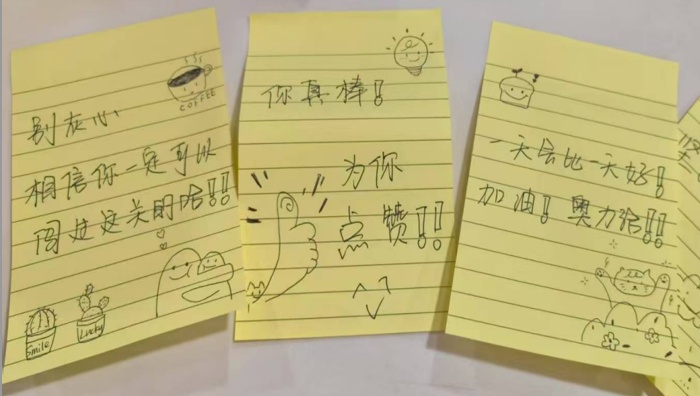

身体的照护是基础,心灵的共鸣才是支撑他穿越黑暗的灯塔。他无法言说,我便努力成为他“沉默叙事”的翻译者:一个烦躁的翻身,可能是难以忍受的体位不适;一个失焦的眼神,或许正被绝望的潮水淹没;一次痛苦的皱眉,定是疼痛的尖峰时刻……每当捕捉到这些“信号”,我会主动靠近,握住他骨节分明的手,轻声询问:“小鑫,是漱口的时间到了让你紧张吗?是止痛药没压住疼?还是躺久了想换个姿势?”当我留意到他情绪低落时,会特意写一张小小的便利贴,留一句鼓励的话,希望这点滴的关心,能为他带去一丝温暖和力量,让他知道我们一直都在!我还会向他讲述其他病友的“康复故事”,那些在黑暗中摸索最终迎来曙光的故事,希望能为他心中那将熄的希望之火添一根柴。并且,为了帮小鑫树立康复信心,我特意邀请了一位恢复良好、返院复查的康复病友。在征得双方同意后,为他们安排了一次轻松的面对面交流。这位康复前辈非常热心地分享了自己治疗和康复的亲身经历与成功经验,这种“同伴支持”极大地鼓舞了小鑫,有效缓解了他的焦虑,增强了他积极治疗的勇气和决心。当他的家人被焦虑淹没,倾诉恐惧时,我耐心倾听,接纳他们的绝望,也坚定地传递信念:“会好起来的,给他时间,也给我们时间,我们一起书写转机。”我深知,绝望的内心比溃疡更能吞噬生机。

日子在幽暗的隧道中艰难爬行。50个日夜,对我和小鑫,都是一场漫长而煎熬的共同战斗。然而,希望的微光总在不经意间闪现。不知从何时起,那片狰狞口腔创面的边缘,顽固的红肿悄然褪去,露出了底下新生的、柔嫩的黏膜底色——愈合的序曲,虽然缓慢,却真实地开始了!更让我心头震颤的是,他眼中那曾熄灭的光,竟也一点点重新燃起。他能尝试着啜饮一点流食,尽管过程依然痛苦。终于,在那个看似寻常的日子,他积攒了全身的力气,用沙哑到几乎听不见的声音,艰难地向我挤出了两个字:“谢…谢…”

那一刻,仿佛冰封的河面骤然开裂,春水奔涌!所有的疲惫、焦虑、悬着的心,都在那声微弱的“谢谢”里融化成温热的暖流,直抵灵魂深处。50天的倾心守望,50次细致入微的“故事”阅读,200次重复却饱含希望的“沟通”练习,无数次对“疼痛叙事”和“沉默语言”的回应……在这一刻,都得到了生命最珍贵的回响。那不仅仅是感谢,那是他——一个在生死边缘挣扎的少年——重新找回自己声音的第一声宣告,是生命在严冬后顽强绽放的脆响,更是我们共同用信任、坚持和专业谱写的一曲生命凯歌。

看着小鑫逐渐能重新品尝食物,重新发出声音,眼中的光彩日益明亮,我更深切地体悟到叙事护理的力量。

骨髓移植后的护理,尤其是排异风暴中的守护,是对专业技能与人文深度的双重考验。它要求我们不仅是技术的执行者,更是患者独特生命故事的倾听者、见证者和共同意义的创造者。唯有通过无缝的严密观察、规范精准的专业干预,以及建立在深度理解之上的温暖陪伴,才能真正为患者架起跨越生命险滩的桥梁。这50天的守望,是我职业生涯中一段浸透汗水和泪光,却也闪耀着人性光辉的叙事。那声“谢谢”,是他故事的转折点,也是我护理生涯中最珍贵的收藏,它时刻提醒我:护理,是关乎生命故事的崇高事业。

作者介绍

孙 莉

护理部

浦东院区

89病房

复旦大学附属华山医院浦东院区89病区综合内科护师,从事临床护理工作近十年,多科室经验丰富。工作中技术认真负责,屡获患者表扬。曾获援鄂“最美逆行者”等称号,华山医院第七届青年科普能力大赛优秀科普文章奖,浦东院区第三届“温情服务之星” 等 。

喜欢就奖励一个“”和“在看”呗