大学是知识的殿堂,文化的沃土。一栋栋见证历史岁月的老建筑,一座座浓缩智慧结晶的博物馆,不仅是知识的殿堂,更是精神的熔炉。这些看似静态的物理空间,浓缩着校史国史,记录着时代变迁,蕴含其中的家国情怀、人文理念、科学精神,为学子们锚定了青春航向。

文脉赓续,弦歌不辍

即日起,青年报·青春上海

推出“校馆弦歌”系列报道

以上海高校博物馆、校史馆图书馆、老建筑为切口,挖掘讲述蕴含其中的家国情怀、人文理念、科学精神,探讨如何让沉淀的历史焕发新的生机。让珍贵传统迸发时代活力,展示沪上高校在引导青年学子传承红色基因、汲取文化力量、弘扬科学精神等方面的新举措、新思考、新作为。

第一期校馆弦歌我们来到

国福路51号

这栋静谧的老洋房

曾是复旦大学老校长陈望道的寓所

2018年5月,这栋小楼

以《共产党宣言》展示馆的新身份

重新回到复旦师生与公众的视野

修缮后的陈望道旧居

展柜中

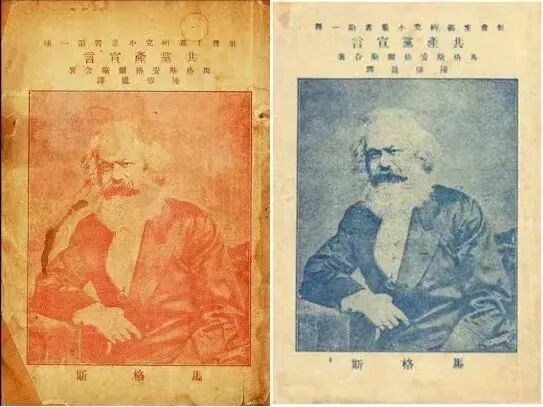

不同版本的《共产党宣言》静默陈列

其中,陈望道翻译的首个中文全译本

尤为醒目

——它不只是一册旧籍

更是一道信仰的源流

无声诉说真理如何照进现实

九月迎新季

走进这里参访陈望道旧居

聆听老校长的故事

已成为复旦学子的“必修课”

“请大家看这幅壁画……这就是‘真理的味道’的故事”,讲解员伏羲透过扬声器传来的声音清晰流畅,在伏羲的娓娓道来下,壁画仿佛活了过来:它再现了陈望道在故乡义乌分水塘村老宅的柴屋中,翻译《共产党宣言》的场景。1920年早春,为避纷扰专心翻译,他躲进了住宅不远处的简陋柴屋。母亲心疼儿子,端来粽子和红糖水。而他专注译书,竟误将墨汁作糖,蘸食粽子。

陈望道翻译宣言的场景复原壁画

这是个许多人都耳熟能详的故事,伏羲却讲得格外用心。她作为一名2025级研究生新生,大四时就加入了复旦大学的“星火”党员志愿服务队。她所在的中国语言文学系学硕第一党支部自成立以来,一直传承着“望道精神”,历届支部党员都有“星火”党员志愿服务队队员。他们一次次走进《共产党宣言》展示馆,身体力行地讲述陈望道的生平,带动更多人赓续复旦的红色血脉。

新生参观《共产党宣言》展示馆

“中文系学子、研一新生、‘星火’队队员这三重身份,也让我对望道故事和新生教育有了更立体的感知。”伏羲说,陈望道的学术与事业同复旦中文系血脉相连。翻译《共产党宣言》,不仅是一次语言转译,更是将马克思主义话语引入中文世界的开创性实践。这对于中文系学生来说,既是一份专业的亲切,更是一道学术的荣光——它提醒我们,文字自有力量,足以追寻真理、传播信仰。

从“听故事的人”成长为“讲故事的人”,伏羲视讲解为一场信仰的传递、一次肩负责任的对话。“讲解不是简单地复述。”她说,“我们要融合时代的发展,讲好党的故事,讲好老校长的故事,传播红色文化,播撒星星之火。”

新生参观《共产党宣言》展示馆

陈望道一字一句译就的首个中译本,点燃中国共产主义运动的星星之火,也以实践铸就复旦大学的红色基因。

1950年,陈望道主持校务会议,将复旦校庆日定为5月27日,这是上海解放之日,象征学校的重生。同年朝鲜战争爆发,他鼓励学子参军卫国,1180名复旦热血青年奔赴战场,人数与比例为全国高校之最。

1920年陈望道翻译的《共产党宣言》中文全译本8月版(左)及9月版(右)

何为传承?答案藏在这些历史的细节里。研二学生、复旦大学“星火”党员志愿服务队副队长陈婉金,与“星火”的缘分始于2020年秋。当时作为大一新生、马克思主义学院首届“望道班”学生,她在辅导员——一名“星火”队员的带领下,于入学首日参观了宣言馆。成为党员后,陈婉金也加入队伍承担讲解工作。如今作为副队长,她本学期还将负责“小火花”小小讲解员训练营,为推进大中小学思政课一体化贡献力量。

“星火”党员志愿服务队队员在《共产党宣言》展示馆开展讲解服务

“在复旦,红色文化是滋养学子成长的土壤。”复旦大学马克思主义学院院长、“星火”党员志愿服务队指导教师周晔说,《共产党宣言》展示馆就在学校里,早已与立德树人、铸魂育人深度融合在一起,这便真正成为“永远不下课的课堂”与“永远打开着的教科书”。

就在3个月前的毕业季,有14名队员告别“星火”大家庭,他们将在更广阔的天地,继续践行为人民服务的初心。在周晔看来,他们的选择,正是将“心有所信,方能行远”八个字真正内化了。

以“剧本杀”形式开展的场馆思政课

一幢小楼、一张角色卡、一份“初心之旅”折页,开启一场时空穿梭。作为Z世代年轻人,“星火”党员志愿服务队还在常规讲解之外推出“场馆里的思政课”体验活动。讲解员化身NPC,将场馆思政课与沉浸式“红色剧本杀”熔于一炉。历史回声中,思政育人的新模式悄然生长,也让信仰的种子深植心田。

复旦大学中文系2025级研究生顾宁,此次作为新生前来参观,她深深地沉浸于跨越时空的冲击感,“这是复旦大学带给我非常特别的一课。作为一名中共党员,在未来的学习和生活中,我会积极努力,让望老的故事成为我前行的灯塔。”

一周前,计算与智能创新学院人工智能领军人才班2025级学生潘正浩也在这里沉浸式学习。他从老校长追寻真理、忠诚奉献的一生中,看到了一个时代、一种精神的缩影。甘于寂寞、求知若渴、追求真理的精神,不论是在危难重重的革命时期还是在科技发展的当下都不可或缺,“我们也定会不负复旦人之名,以朝气蓬勃的姿态接过历史的接力棒,践行新一代青年的使命。”

真学、真懂、真信、真讲

终会在某一时刻发出回响

作者:青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、记者 吴恺/图、见习记者 高博 记者 邬伊倩 徐易飞/视频

部分图片来源:上海发布、杨浦史志、复旦研究生

制图:李肇