序言

在上海南翼的古冈身畔,亭林静卧于张泾河与紫石泾交织的水网之间。六千年前海浪在此退去,留下上海最古老的海岸线——冈身线,如同一部镌刻在大地上的地质年谱。先民于此筑墩而居,良渚玉琮闪耀文明初曙,吴越文化在此交融生长。

这里是顾野王隐居著书的江南文枢,古银杏守望千年,见证了市河两岸的烟火繁华与舟楫往来。青石板路上曾走过一代代文人墨客,窑烟与织机声中传承着生生不息的匠人精神。今日亭林正以水为脉、以文为魂,将古冈身的沧桑、顾亭林的清幽、市河老街的温润串联成链,在古今交融中重塑“上海之源”的当代风韵。

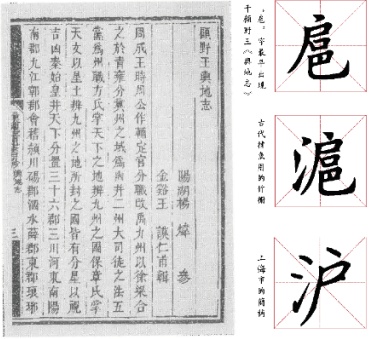

顾野王著《舆地志》就在亭林,亭林可谓“滬”字之源

金山亭林松隐单元是沪派江南首批15个试点之一,由中国美术学院风景建筑设计研究总院、上海建筑设计研究院有限公司、杭州园林设计院股份有限公司及上海城策行建筑规划设计咨询有限公司组成“三师联创”团队进行“五化联动”设计。松隐单元以“滬字之源,亭林雅集”为主题。顾野王著《舆地志》于亭林,通过挖掘顾野王《舆地志》中“滬”字的文化渊源及亭林良渚文化,展现生活在此处的古人“生态-生活-生产”融合的智慧;同时,通过“疏枝渗透多级水脉”的肌理构建,形成松隐单元“水田林路村”独特的风貌格局,强调亭林人与自然和谐共生的生活场景。

松隐风貌单元航拍照片

历史地理溯源

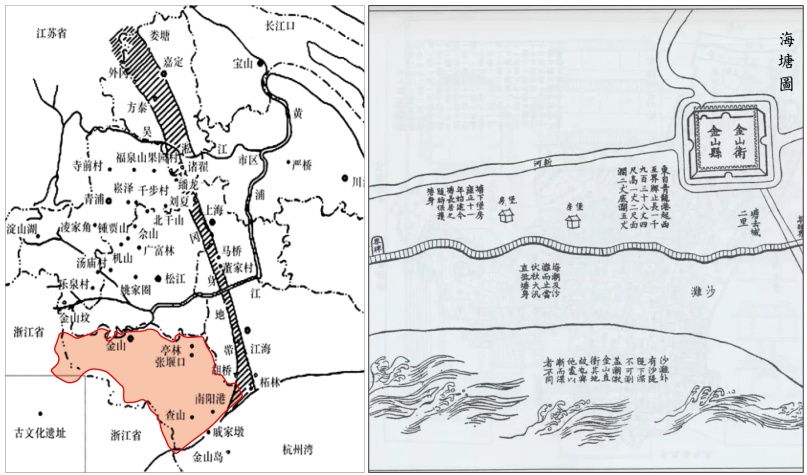

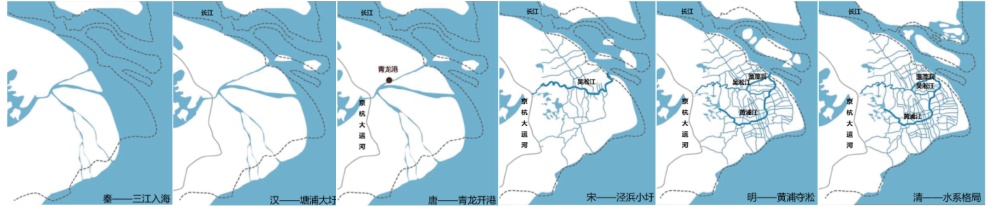

金山亭林地区成陆于6000年前,地处古冈身西部,作为上海地区最早成陆、最早有先民生息、最早有行政建置的地区,金山在时序更迭中,最早沉淀出以古冈身、古县治、古海塘和金山卫这“三古一卫”为核心的地理文化标识。其水系的演变是金山西部从“三泖柘湖” 到“淤浅成陆”再到“沿水聚居” 的典型缩影。其发展根植于古东江下游大型湖泊“柘湖”的湮塞成陆过程,随着太湖泄水流路改变(向东汇入黄浦江)及潮汐作用,广阔的柘湖逐渐淤积,形成了亭林所在的这片土地,原有的湖床遗留下发达的水道网络。

金山“三古一卫”地理文化演变图

古代太湖流域排水示意图

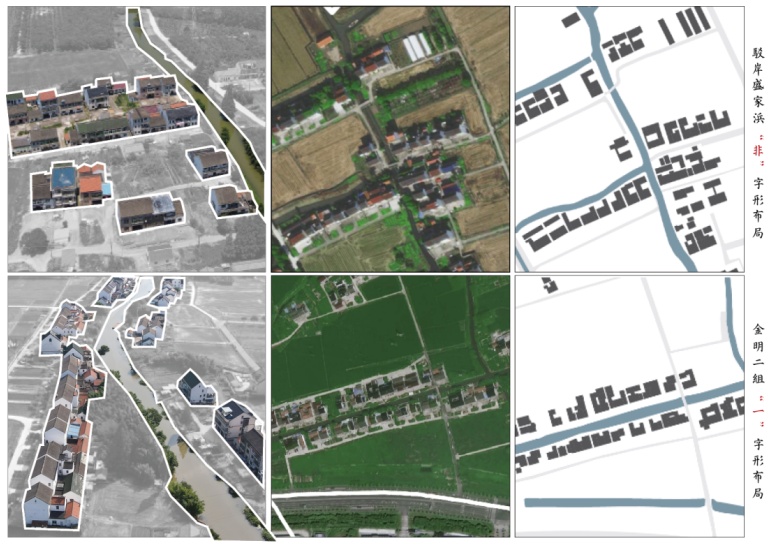

在此地理格局上,亭林的聚落形态遵循了“支流渗透·沿水聚居” 的模式。居民们优先选择东西向的支流河道两岸定居,住宅顺应水流走向,与河岸保持合理距离,形成了与水系紧密相依的“一字型”或“丰字型”肌理。宅河、竹林的开挖与建设,既界定了家园,也联通着外部水系,构成了“民居-场地-宅河-农田”的典型空间序列。因此,亭林今日的格局,是其从古老湖泽中淤涨成陆,并依水而建、因水而兴的历史见证。

松隐单元村落水系肌理演变图

风貌基因识别

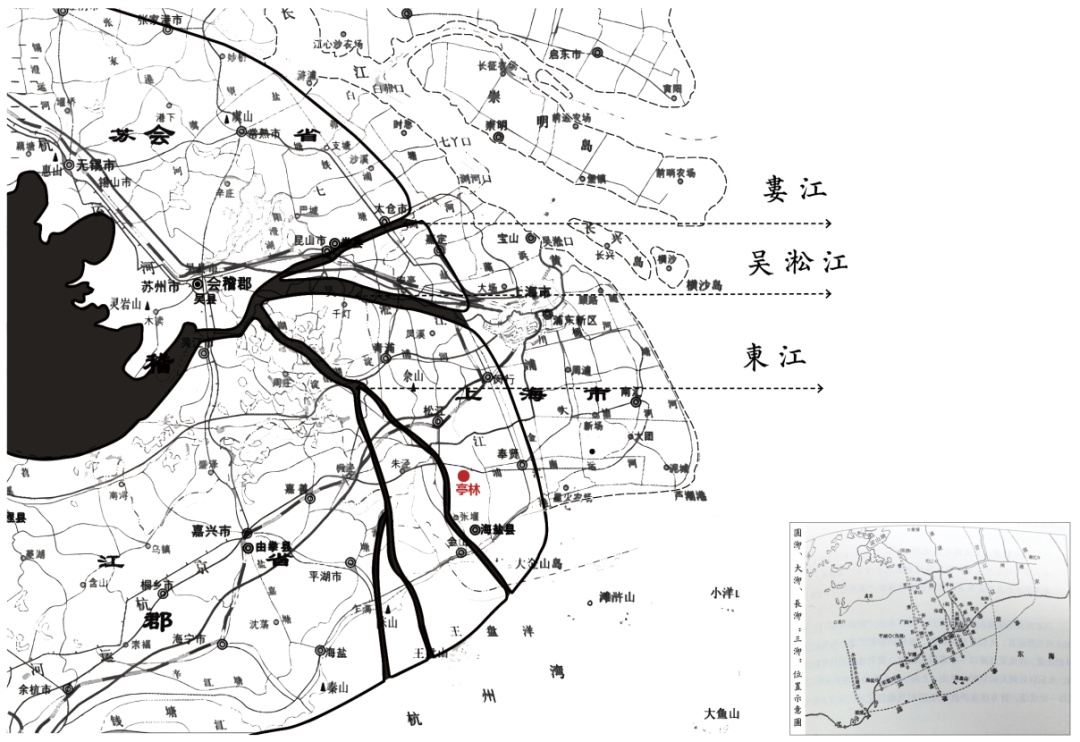

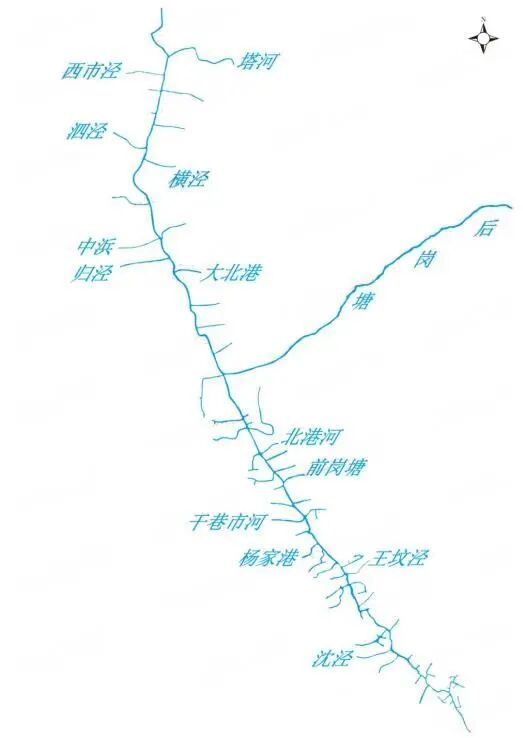

古代太湖流域的排水出路分为三江:娄江、吴淞江、东江。其中太湖东江贯穿金山县于杭州湾入海,并有多条直流通往入海口,形成松隐单元内由北向南的主干水脉与分叉。随着日积月累中通海河港的淤积堵塞,南北向垂直于海岸线的河道,作为疏解海水入侵、排涝泄洪的主要通道,河道逐渐宽阔,两岸为了减缓海水和内涝的反复冲击,岸线开始呈现一定程度的折弯,东西向的支流河道开始加密,一方面进一步减轻南北向河道的水患压力。另一方面,由于水道依然是主要的对外交通,但南北向的河道并不适合两岸居住,因此东西向的支流河道逐渐作为原住民生活、集聚的主要区域。

张泾河及其支流示意图

2.湿

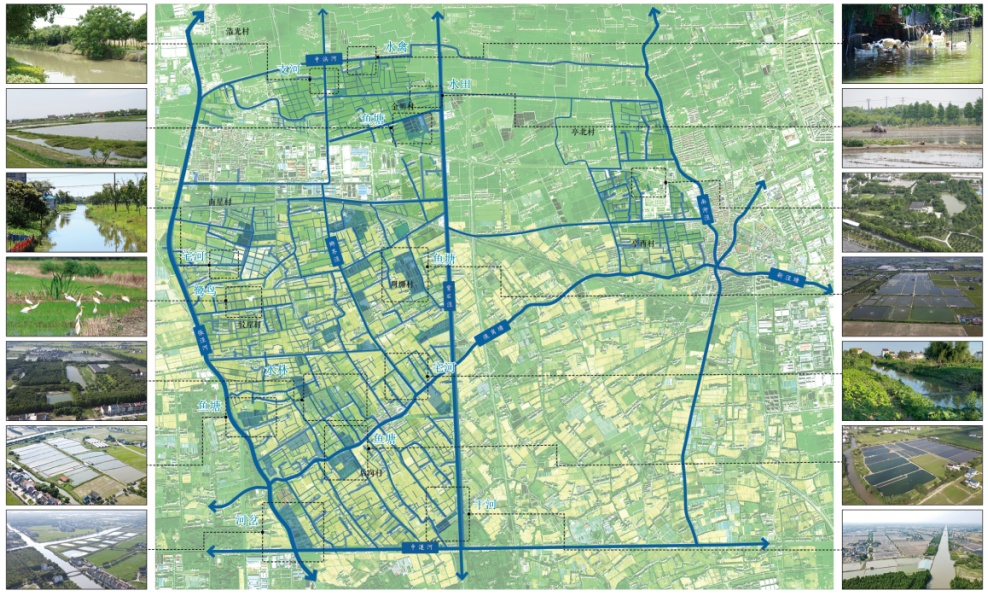

松隐风貌单元湿地整体呈现“横塘渗透、水塘散布、古塘疏枝 ”的典型特征。松隐单元的湿地包含河流水面、坑塘水面、养殖水面及沟渠,总水面率占松隐风貌保护单元总面积的14%。亭林的“水环”宛如一条流动的生态廊道,将湖泊、河道、池塘、湿地串联成一个有机整体,形成天然的过滤带,涵养水土、净化水质;水下沉水植物摇曳,为鱼虾螺蚌提供了觅食与栖息的乐园;蜿蜒多变的岸线为鸟类、两栖类和昆虫创造了多样的微生境,使得蛙鸣、鸟啼与水声交织成最动听的生态合唱。

松隐风貌单元现状湿地分布图

松隐单元周埠村现状鱼塘 拍摄:向思宇

3.田

松隐单元的农田占松隐风貌单元总面积的50.08%,为单元内风貌增添了乡野氛围。这里的农田主要有五种分布形式。1、水环中央集中分布:外侧河道与村宅环绕,水田在中心集中大片分布。2、田宅小块相嵌:农田被村宅、河道、道路切割较散,形成村宅。林田小块嵌套的格局。3、塘田小块相嵌:在坑塘与养殖水塘分布较多的周栅村区域,大块水田与农田相互嵌套,形成一半水、一半天田的格局。4、 水田村环绕:水包田,田包村,层层包裹的格局。5、水岸两侧大片分布:疏枝型水系两侧分布民居村宅,农田在两侧大面积集中分布。

水田中央稻田集中分布现状影像

松隐单元水包田,田包村,层层包裹的格局

松隐单元林田小块嵌套的格局

水田中白鹭成群

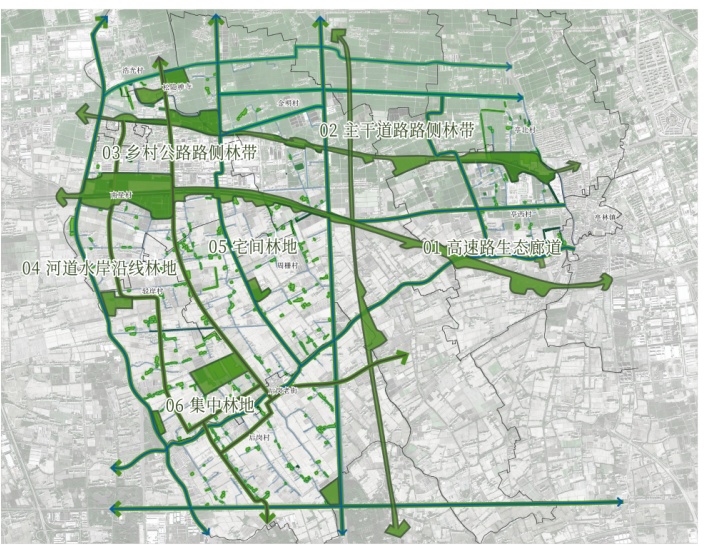

4.林

松隐风貌单元的林地主要呈现出“路水沿线布局,林斑均匀分布,林宅相融成景”的特征,林地面积达128.6公顷,约占单元总面积的6%。这里绕城高速两侧形成防护林带,结合周围大型苗圃,小型林地,构建起横跨单元范围的生态走廊;亭枫公路两侧的路侧林带主要是以瞻仰景观休闲林、普通林地和苗圃为主;乡村公路的两侧形成连续的林地空间;水岸沿线分布有较多林地,但连续性较差,相对分散;宅前屋后的林地较多,区域分布整体相对分散,但与屋宅融合较好,形成局部良好的小环境;单元内分布有几块较大的集中林地,主要有荷之轩生态农场、南星村苗圃,松隐禅寺北边林地等。松隐单元的林与水在这里相生相融,共同构架出一片活着的、会呼吸的沪派湿地生态样本。

松隐风貌单元林地分布现状

荷之轩生态农场

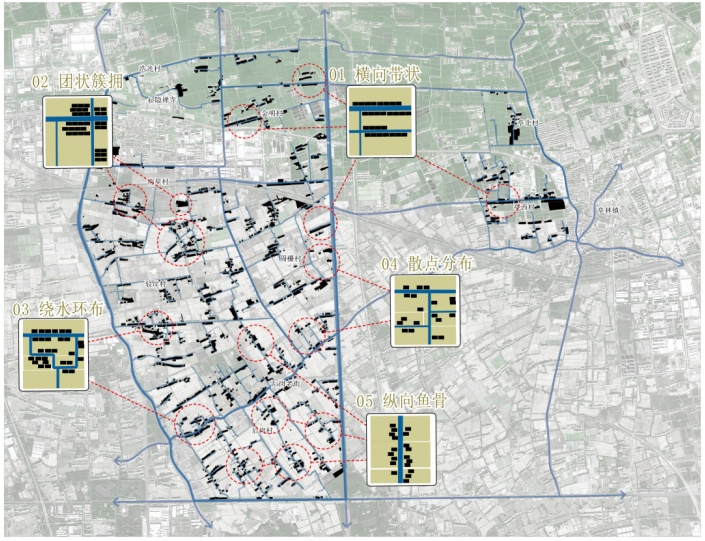

5.村

亭林松隐单元的村落最早起源于“十二家埭”逐渐发展成“三市十八埭”。单元内主要五种村落布局:“横向带状”、“团状簇拥”、“绕水环布”、“散点分布”、“纵向鱼骨”,其中典型代表为“横向带状”和“纵向鱼骨”建筑布局。民居多数以十户为一个组团,民居沿河而建,建筑与河道关系密切,形成了较有特色的建筑与环境的关系肌理。

松隐风貌单元主要的村落布局形式

民居“横向带状”和“纵向鱼骨”现状分布图

“五划联动”与“三师联创”的松隐实践

1.整体谋划

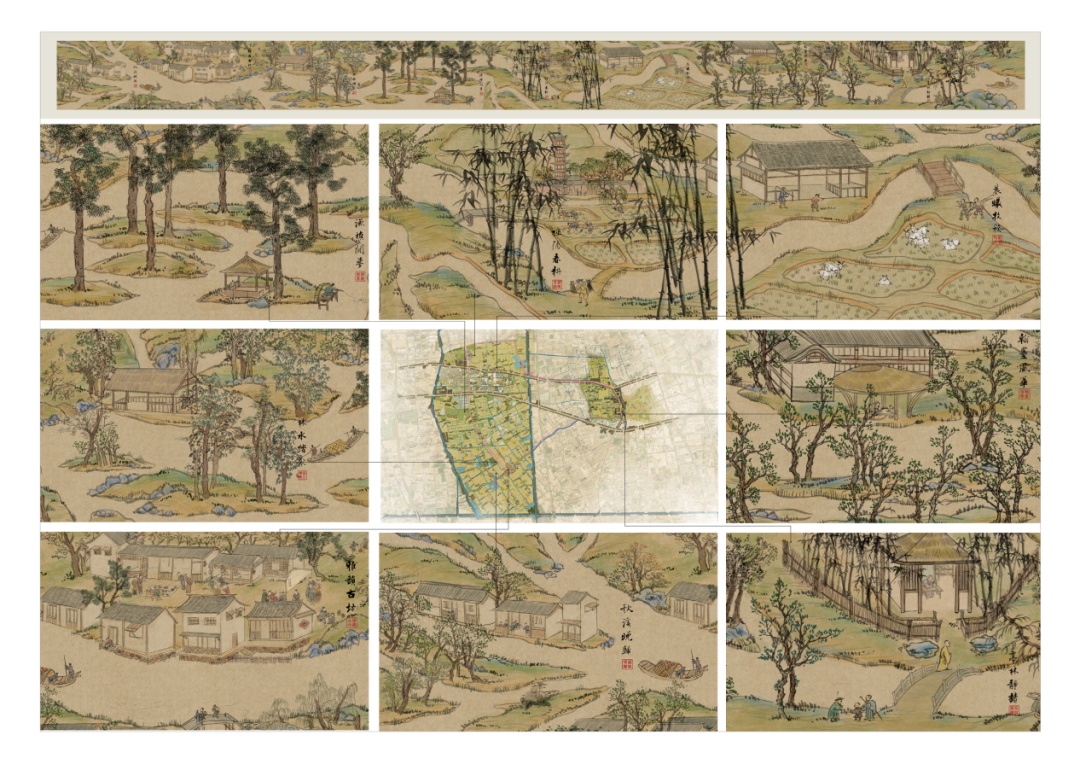

古有顾野王亭林八景图,今有沪派江南新亭林八景图。“五化联动”设计过程中通过尊重现状风貌肌底,延续松隐风貌单元“疏枝渗透”的肌理特征,对场地进行保护性设计工作外,尊重、挖掘与凝练亭林特有的历史人文,将艺术与设计充分的融合,最终凝练成了新亭林八景图:亭林静读、翰墨风华、晨曦牧放、禅隐春耕、渔樵闲梦、林水踏歌、雅韵古坊、秋溪晚归。

新亭林八景图

2.功能策划

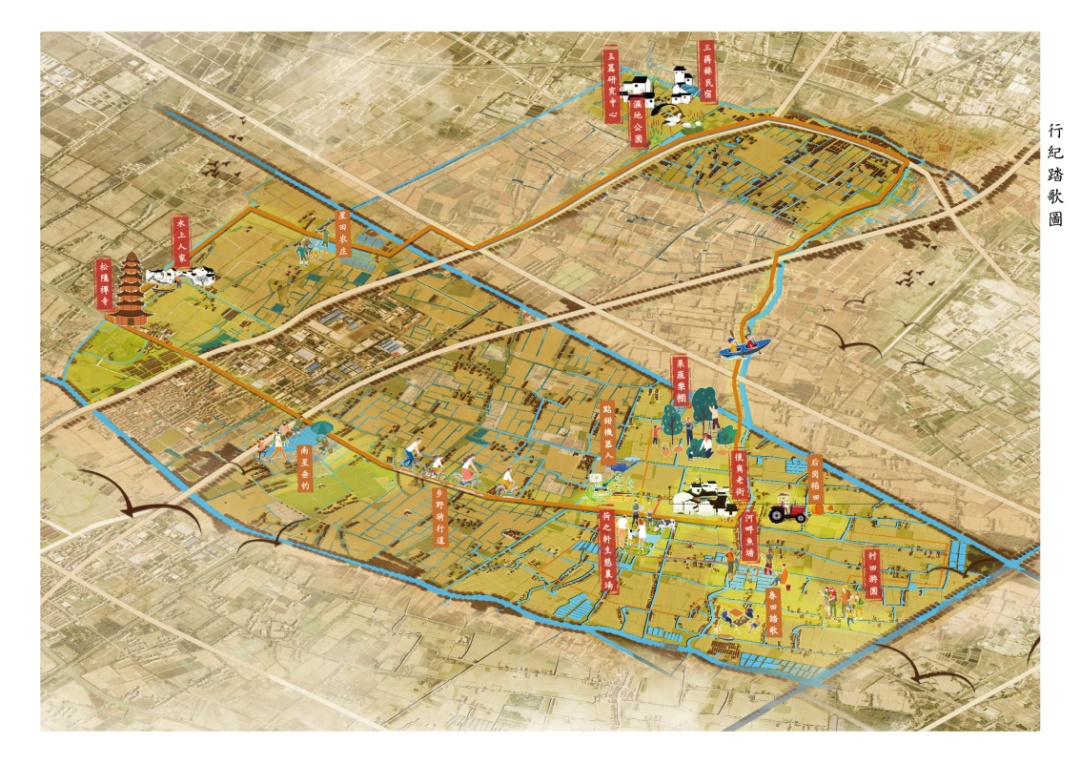

沪派江南松隐单元功能策划以“滬字之源,亭林雅集”为核心定位,融合松隐单元本土文化底蕴与片区疏枝风貌特征,打造集文化体验、艺术创作、休闲生活于一体的复合型人文乡村单元。注重传统与现代的对话。将总体路线、功能意向、风情活动等内容纳入《亭林行纪踏歌图》及《雅集生活场景图》,为公众展现松隐单元风貌保护与文化传承的鲜活图景。

亭林行纪踏歌图

雅集生活场景图

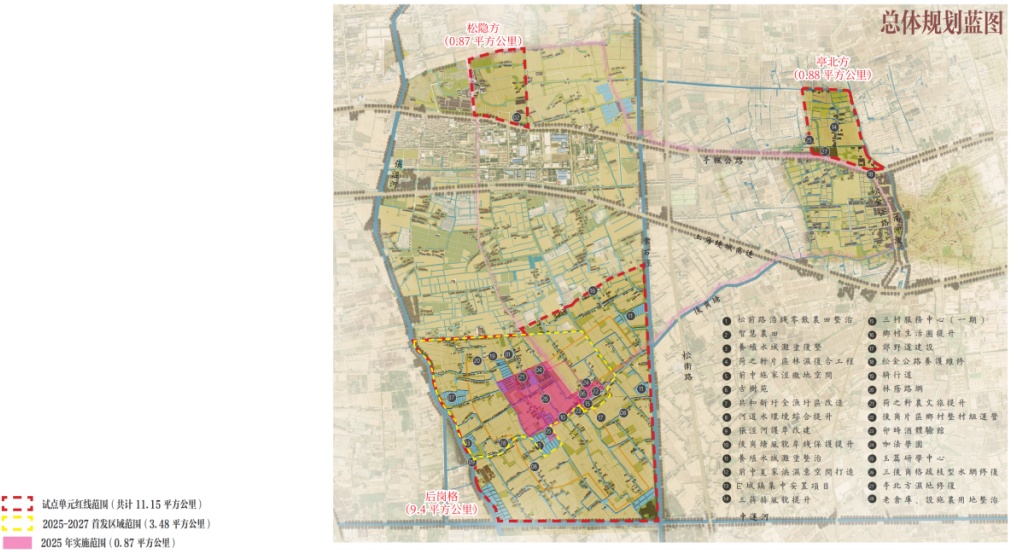

3.空间规划

立足“滬字之源,亭林雅集”的核心定位,本单元空间规划以顾炎武人文精神为内核,以“疏枝叶脉”之灵韵为肌底,构建一处融汇历史文脉、蓝绿肌底与当代生活方式的文化体验场所。规划依托“三师联创”团队技术优势,统筹生态、文化、产业与社区功能,确保风貌保护与创新发展的有机统一。

“一格两方”规划蓝图

4.特色刻划和实施计划

松隐风貌单元首发区域内张泾河、后岗塘两条古河与现代人工运河紫石泾、中运河、驳岸八号河共同构成该片区的蓝脉骨架。整体疏枝型肌理保存较好,形成以张泾河后岗塘为一级主脉、支流水系为二级支脉、宅河沟等为三级水脉的蓝脉系统。此外,首发区域人文资源丰富,这里有着上海最早商业街之一的后岗老街,市井文化在此有过重要的记载,卯时酒、商铺、集镇都是后岗老街市井文化重要的组成部分,具有较强的代表性。此外,首发区域内已有后岗老街、卯时酒文化体验馆、咖法学园等已运营项目,有利于吸引社会主体、人才和游客,为首发区域的发展提供了有力支撑。后岗格在整体提升区域范围内特色风貌的同时,可通过现有产业来推广沪派江南特色村落营造计划,提高外界对传统村落保护的关注度。

首发区域项目分布

(1)松前路西侧片区林湿复合空间

该空间位于松前路西侧,面积约75995平方米,合约114亩,设计内容包含包括林地整理、土方消纳、绿化种植、局部微地形打造、小微湿地建设、休闲设施建设,培育萤火虫、黑天鹅等生物,营造自然生态林地。

场地现状为苗圃地与林地。设计深度挖掘场地生态价值,结合现有苗木,从西侧油车港河开挖沟渠引水而入,绕林迂回,自成意趣,巧妙打造诗意栖居的林水复合湿地空间,与西侧占地约206亩的荷之轩天然林湿空间进行联动,形成首发区内最大的湿地生态空间。建成后此处将作为链接荷之轩与后岗塘的生态纽带,是南北向重要的小微湿地空间,也是由亭枫公路进入后岗的重要的绿色形象门户,同时也作为潜在的优质林为周边村民提供生活服务空间,最重要的是能实现现有咖法学园的户外生态自然教育潜力空间。该项目为新亭林八景之一的“林水踏歌”。

松前路西侧片区林湿复合空间空间意象图

(2)后岗塘风貌岸线保护提升

对后岗塘两岸900米长的驳岸与护坡进行提升改造设计,主要建设内容包括潮汐湿地、生态林地斑块、生态廊道、蛙类培育器、生态净化塘等。除后岗老街段已经硬化岸线以外,整个后岗塘岸线依然保留自然缓坡的原生态风貌,堤岸上花卉野草与庄稼混种,偶尔一丛竹林或几株老树遮荫,一派原生自然乡土气息。规划设计按三段式对后岗塘进行提升改造:对已建成的硬质驳岸段进行软化处理、对居民段但未建的驳岸进行加固设计处理,农田段基本保留原乡风貌,最终构筑诗意河畔人家与自然水岸生境。建成后的该项目将成为首发区最重要的蓝脉廊道。

后岗塘风貌岸线保护提升空间改造前后效果对比

后岗塘风貌岸线林湿复合空间意象图

(3)前中施家泾微地形湿意空间

该空间位于后岗塘南侧,现状为养殖塘,后期将22亩养殖塘调规为林地。主要打造内容包含小微湿地建设、局部微地形打造、绿化种植、土方消纳等。经设计改造后,此处将成为结合养殖塘水处理的林湿复合空间。设计通过小微地形营建、生态绿化种植、生物栖息地营建,构建后岗塘水岸边一处重要湿地空间,打造乡村湿地净化与游憩复合的示范。此处建成后将成为后岗塘水系廊道上的点状湿意空间,打造后的前中施家泾微地形湿意空间将与现有鱼塘要素联动,作为新亭林八景之一“渔樵闲梦”的重要展示窗口。

前中施家泾微地形湿意空间打造前后效果对比

将前中施家泾微地形湿意空间打造成生境林地

(4)郊野道建设

郊野道总长度为5.05公里。一条乡野小路,让人或徜徉于林下,或漫步于田间,或与人家隔岸寒暄,或沿溪畔听水。落日下耳畔萦绕着那曲唱词“走在乡间的小路上,牧童的歌声在荡漾,多少落寞惆怅都随晚风飘散,遗忘在乡间的小路上……”

郊野道打造前后效果对比

(5)后岗格疏枝型水网生境修复

后岗格疏枝型水网生境修复包含首发区内多条河道,自西往东分别为吴池江、东江、褚家浜、油车港河以及周栅河,自南往北分别为后岗塘、火泾江、荷之轩外河,共计8条河道,总长约5.4公里,这8条河道构建起首发区主要的“疏枝”水网脉络。规划设计对河道进行清淤、驳岸加固,护坡违建拆除以及垃圾清理后进行乡土植物的补种,局部点植或群植落叶乔木构,建乡村大视野天际线。为了河道两侧植物更符合乡土气息,也便于后期的养护管理,多选用本土野花草植物,如婆婆纳、猪殃殃、箭舌豌豆、春飞蓬、蛇床、泽漆、泥胡菜、蒲公英、野莴苣等。此项目将作为新亭林八景之一“秋溪晚归”的重要展示窗口。

首发区疏枝型水网分布情况

疏枝型水网修复空间打造意象

(6)沪派江南(后岗老街二期等)风貌提升

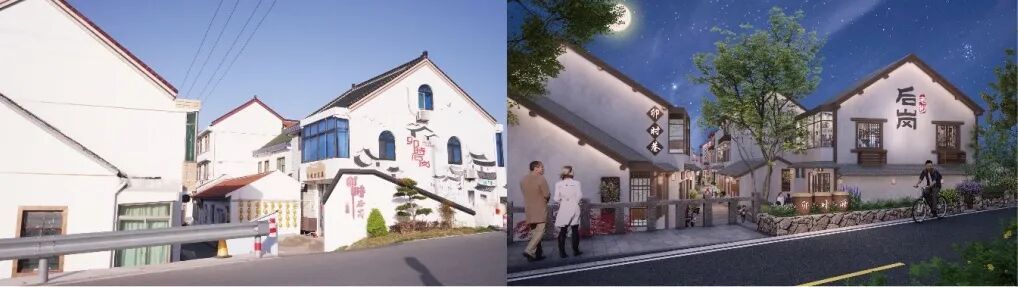

该项目主要对后岗老街环境进行提升改造,设计内容包含周栅河的河道环境提升、老街室外装饰或改造、围墙改造、景观小品、户外家具、庭院美化提升等。该项目通过微改造得到大提升的效果,利用场地内的咖法学园、卯时酒馆、新后岗酒店、春远饭店、后岗乡村大集市等这些远近闻名的美食、文创出圈产业,达到较好的引流目的,为后岗老街注入新的活力,复兴老街曾经的辉煌。此项目将作为新亭林八景之一“雅韵古坊”的重要展示窗口。

后岗老街风貌提升改造前后效果对比

亭林松隐单元作为“沪派江南”宏大画卷中的重要章节,承袭着千年历史文化基因与疏枝水脉的灵动气韵。在这里,三师联创团队的规划并非简单的复刻,而是基于对历史格局与自然水系肌理深刻理解后进行的有机织补与焕新。在这里悠久的文化与自然肌理将与现代生活空间交融共生,让每一处保护与传承都呼应着地域的文脉传承。未来的亭林单元,它不仅守护着历史文化的厚重底色,更注入当代生活的活力与品质。它将生动诠释“沪派江南”特有的人与自然和谐相处的“亭林范式”。

(供稿人:中国美术学院风景建筑设计研究总院 管宁彤

松隐风貌单元三师团队:中国美术学院风景建筑设计研究总院、上海建筑设计研究院有限公司、杭州园林设计院股份有限公司、上海城策行建筑规划设计咨询有限公司)