空间红外探测器是卫星的“眼睛”,而几十年前,世界高性能红外探测技术长期被国外“卡脖子”,仅仅“跟跑”绝非长久之计。陆卫带领团队,选择了一条最难也最有可能实现颠覆的路:不做简单模仿,从物理原理的最底层发力。

陆卫带领团队完成的第一次跨越,是攻克“暗电流”难题,让中国红外“看得更清”。在暗夜里拍照,哪怕没有一点光,相机的“雪花点”依然会闪烁——这就是材料内部热运动导致的“暗电流”。对于红外遥感来说,信号极其微弱,如果内部噪声太大,几乎等于什么也看不见。陆卫提出了“电子局域化操控”理论,首次观测到半导体中热电子准绝热传输后的真实温度,突破了传统能量耗散定律的束缚。

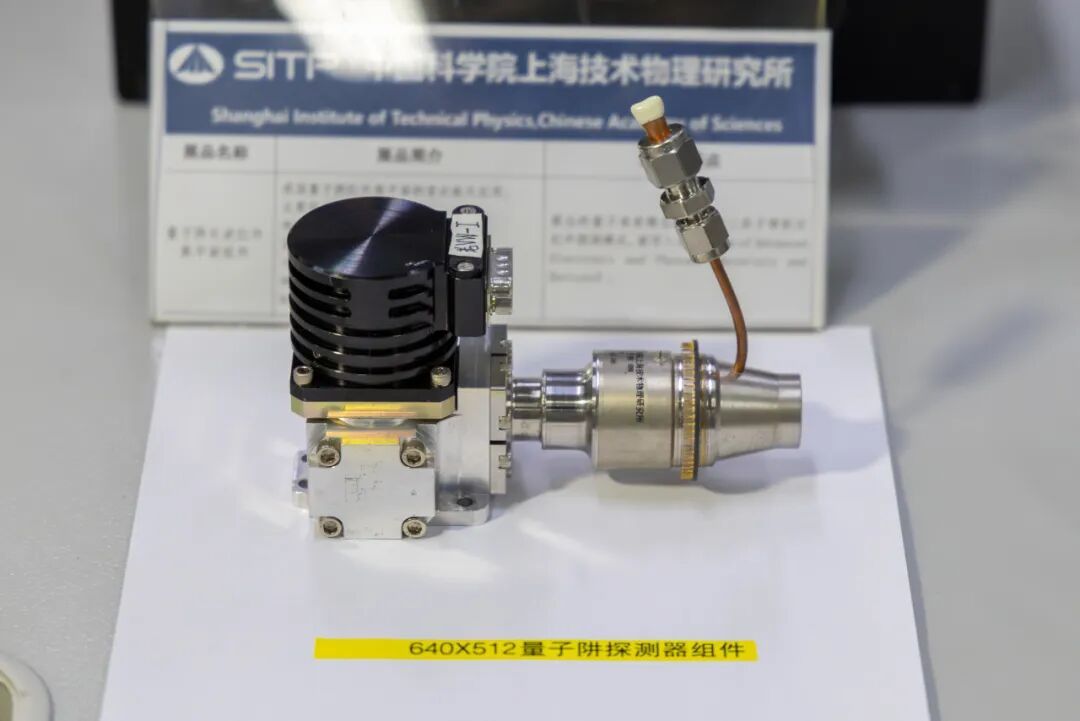

在团队努力下,中国自研的量子阱长波红外焦平面器件,不仅暗电流水平大幅优于美国Landsat-9卫星同类产品,灵敏度也实现了数倍超越。2020年,这一成果终于在我国新技术试验卫星G星上落地应用,走出了中国量子结构红外成像器件空间应用的第一步。

第二次跨越则是让红外世界“分得更清”。国家对空间遥感的需求日益提升,卫星不仅要“看清形状”,还要“分辨成分”——这需要复杂的光谱成像。然而,强烈背景辐射如同烈日下的过曝,让设备性能捉襟见肘。

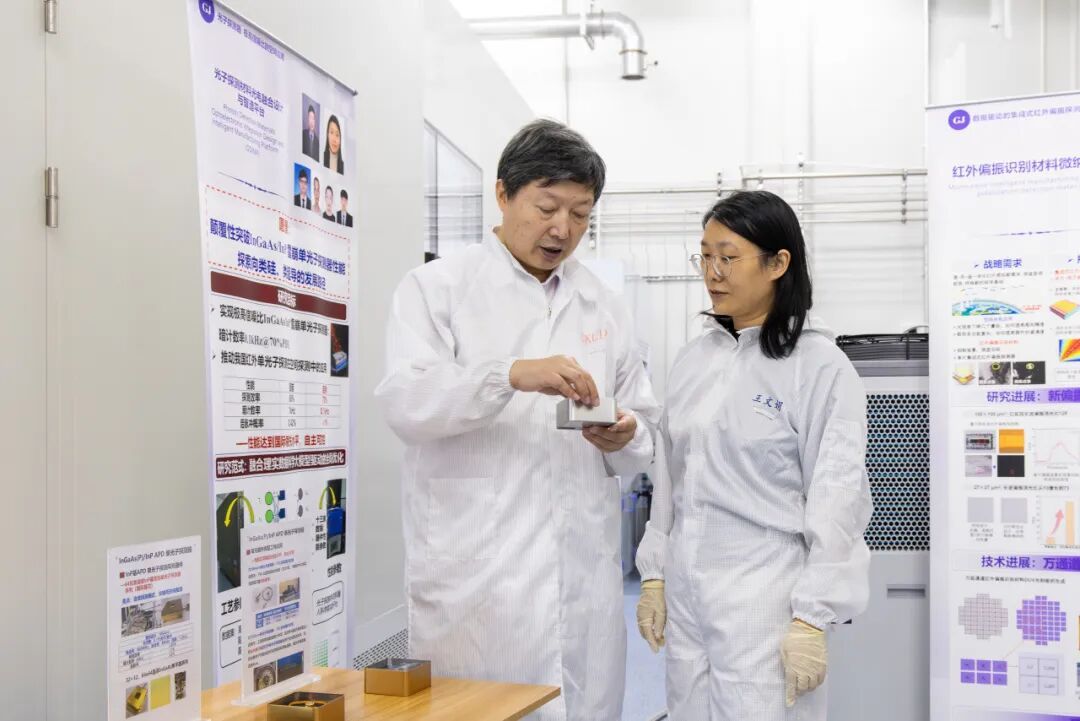

陆卫带领团队,提出“光子与电子联合操控”理念,通过精密设计材料的电子结构和光学微腔结构,实现可抑制背景电流的“光电临界耦合模式”。这让中国的高光谱红外焦平面器件单片集成光谱通道数从国际报道的4通道提升到56通道,遥感三十七号卫星的应用成效被用户评价为“开创性的突破”,并认为“是我国由航天大国迈向航天强国的重要一步”。

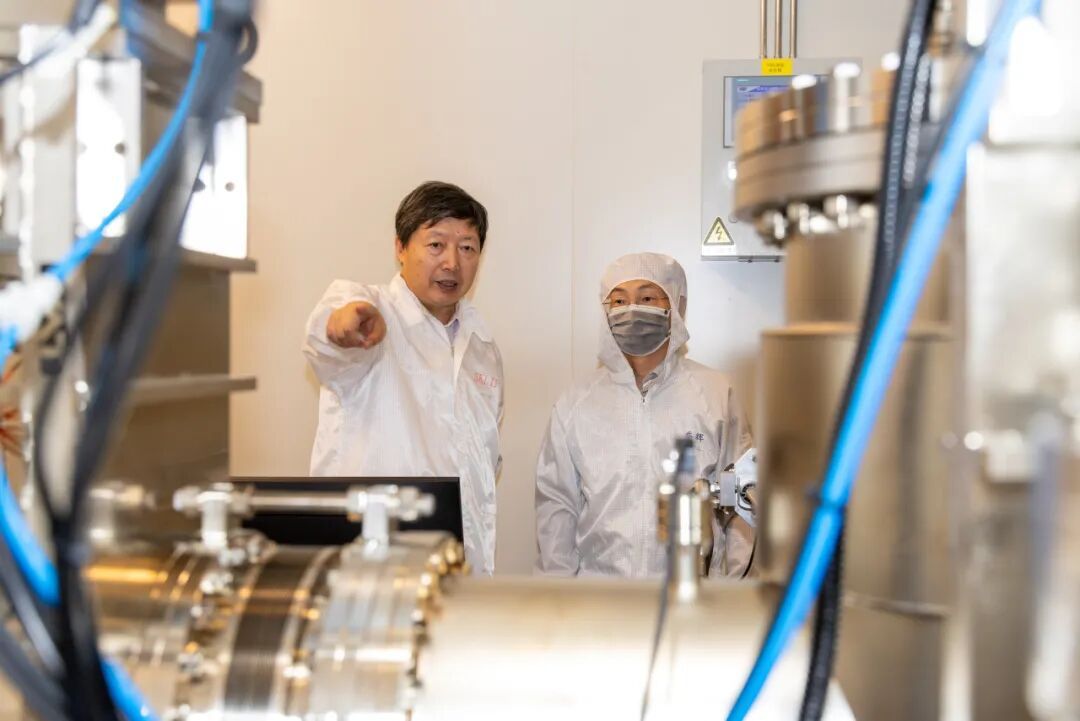

如果说在科学前沿突破是登高望远,那么“门常开”的理念,则是一种脚踏实地的温暖坚持。陆卫深知,持续实现螺旋式创新,光靠个人远远不够,必须依赖有组织的科研力量与多学科协同。

他搭建了一支覆盖从红外物理到空间应用、从基础理论到工程实现的全创新链跨学科团队。56名博士、无数硕士和博士后,在这个团队里从零到一,从一到百,形成了一个有传承、有活力的科研共同体。

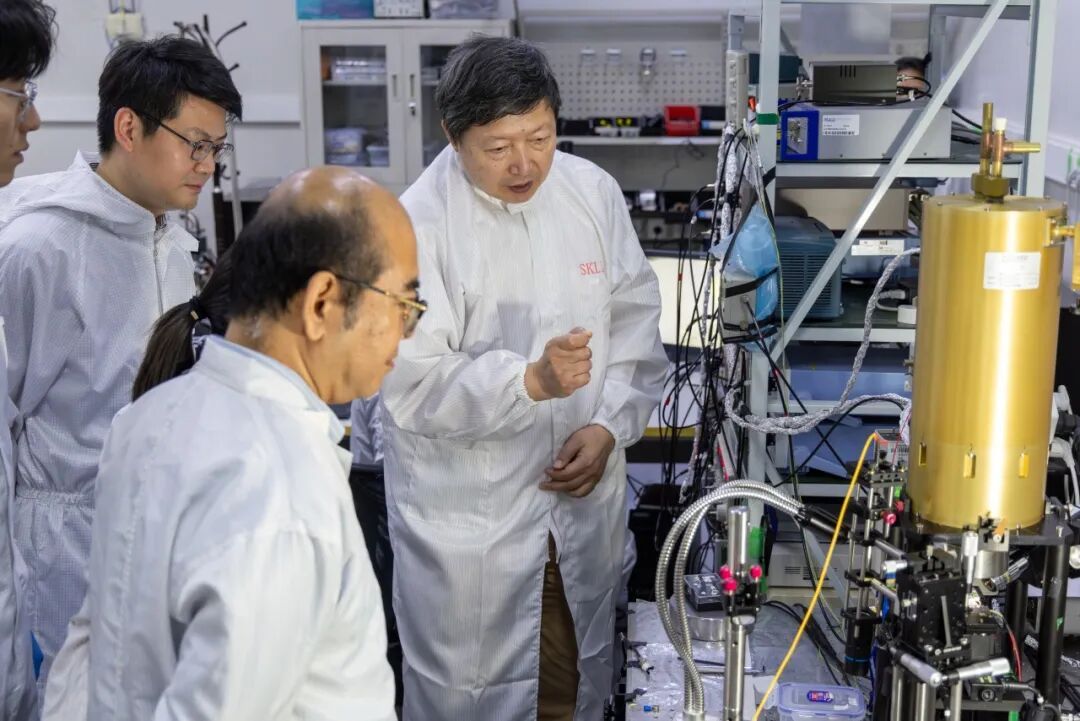

在他的学生和同事眼里,“门常开”不仅是一句形容,更是一种真实的日常。博士后金融回忆,自己最深的印象就是无论多忙,陆老师的办公室门只要开着,学生们就可以随时进去提问、讨论项目。

毕业季时,哪怕陆卫肩周炎严重行动不便,也坚持亲自为每位学生颁发毕业证书,与大家合影留念。正是这种温暖的陪伴和身体力行,让学生在重要的人生节点上“没有遗憾”,也让团队的凝聚力格外强大。

学术氛围上,陆卫推崇包容与自由。他鼓励学生和青年骨干去挑战前沿,容许大家试错,尊重每个人的兴趣和方向选择。“老师从不以短期成果考核我们,而是希望大家花几年时间,在一个点上做出世界级原创。”

中国科学院上海技术物理研究所研究员、陆卫学生翁钱春分享,自己曾主动请缨研究国内几乎没人做的量子探测器课题,“陆老师没有施加压力,而是给予充分空间和鼓励”。正是在这种氛围下,团队可以用四五年时间搭建复杂的仪器系统,耐心等待原创成果的诞生。

陆卫也善于将个人的前瞻性与团队的共同目标结合。近年来,随着AI、大数据技术在物理领域的兴起,他不断提醒团队“要勇于走出舒适圈”,倡导自建红外材料数据库和大数据模型,鼓励大家做数据驱动的“第四范式”科研。团队还设有专门的“创新专项”项目,为青年科学家提供机会,让年轻人可以真正站在科学前沿大胆探索。

三十余年里,陆卫的人生轨迹始终与国家重大需求紧密相连。自80年代起,他就把物理学的底层创新视为工程与技术自立的根基,并将“科学为国所用”作为毕生信仰。从复旦到德国洪堡基金,再到坚守归国,陆卫始终没有动摇用原创科技服务中国的理想。

正如他所说:“不是能力强,而是沃土好。”中国科学院上海技术物理所和整个国家创新体系,给了科学家最大舞台——他主持和牵头国家重大科研仪器研制、创新群体、重点研发计划等一系列项目,既有基础理论创新,也有工程化转化支撑。

他带领团队围绕红外芯片光谱与界面功能关系多尺度表征等重大科学问题展开攻坚,这些工作不仅为中国空间红外遥感器件提供了“芯片级”支持,还对极端工况、多维感知等未来航天工程产生重要影响。

科研成果固然重要,如何让基础突破转化为颠覆性应用、成为国家关键能力,是陆卫和他的团队始终追求的目标。正如他常说:“所有做基础研究的,只要看到我不能解释的东西,永远是心潮不败。看到上帝帮你打开一扇小窗子,哪怕一瞬,也许就能打开一个全新的世界。”

他常把创新的历程比作“螺旋式上升”:每一次突破,都是在基础理论与国家需求的双向拉动下完成的。这些年来,他发表SCI论文361篇,被引逾15000次,获授权发明专利158项,成果曾获得国家自然科学二等奖和国家技术发明二等奖,出版专著《半导体量子器件物理》。

陆卫和他的团队

正是中国基础研究与国家使命

双向奔赴、螺旋共进的缩影——

他们让更多中国原创技术

点亮浩瀚星河

也为后来者守着

那扇“门常开”的未来之门

由市委宣传部组织的“奋勇争先实干家”专栏报道聚焦全市各领域先进典型,深入挖掘他们锐意进取的创新故事、奋勇争先的良好风貌,总结提炼可复制推广的“上海经验”。

本期让我们走进中国科学院上海技术物理研究所,聚焦红外物理基础研究专家陆卫,见证科技创新实干家如何以行动诠释担当,以创新书写未来,为上海建设国际科技创新中心凝聚磅礴力量。

企业及专家观点不代表官方立场

作者:蓝悦

拍摄:季俊辉 后期:Gina.Z

↓分享

↓点赞

↓在看