上海徐家汇南部,有一座圆形建筑,西临漕溪北路,北靠零陵路,南接中山南二路,它就是上海体育馆。因可容纳过万名观众,所以上海市民将其称为“万体馆”。 今年是上海体育馆建成50周年。这座能容纳1.8万名观众的体育馆,筹建于20世纪50年代末,历经曲折,终于1975年建成。它是当时全国规模最大的现代化综合体育馆之一,不仅是重大体育赛事,而且许多重要的政治、文化活动也在那里举行,是上海重要的地标性建筑。本期“跟着档案看上海”让我们跟随档案一起了解上海体育馆背后的时代故事。

俗称“万体馆”的上海体育馆(来源:《解放日报》,周红钢摄)

解放初期,上海的体育场馆特别是室内场馆奇缺,已经不能适应专业体育比赛训练和市民群众体育锻炼的需要。1958年,第一届全国运动会在北京举办,全国上下掀起了一股“体育热”,上海也开始计划建一个容纳一万人的体育馆。

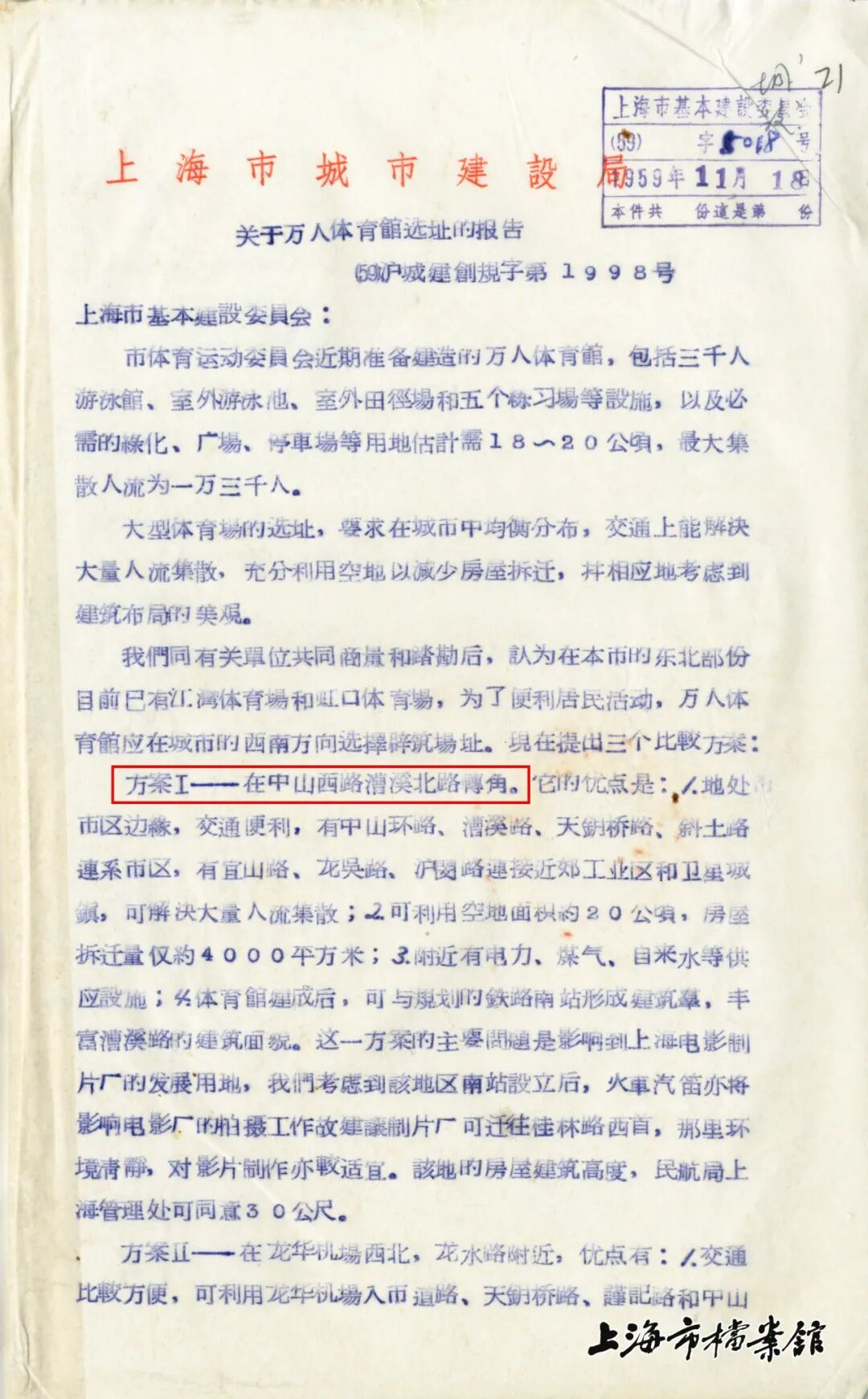

至于“万体馆”选择在哪里建造,在中共上海市委指定由市基本建设委员会开展的后续选址考察中,市建委根据市城市建设局的建议,提出了四个比选方案。后经反复比较,中山西路漕溪北路转角处,因具有交通便利、可利用空地面积大且房屋拆迁量小、附近有电力和自来水等供应设施等突出优势,在多个选址方案中脱颖而出。

随着选址问题的解决,上海市人民委员会正式向国家计划委员会递交了建造“万人体育馆”的请示。1960年1月,国家计划委员会批复同意体育馆按容纳观众1万人进行设计,在设计时要兼顾群众集会和文艺演出的使用要求。

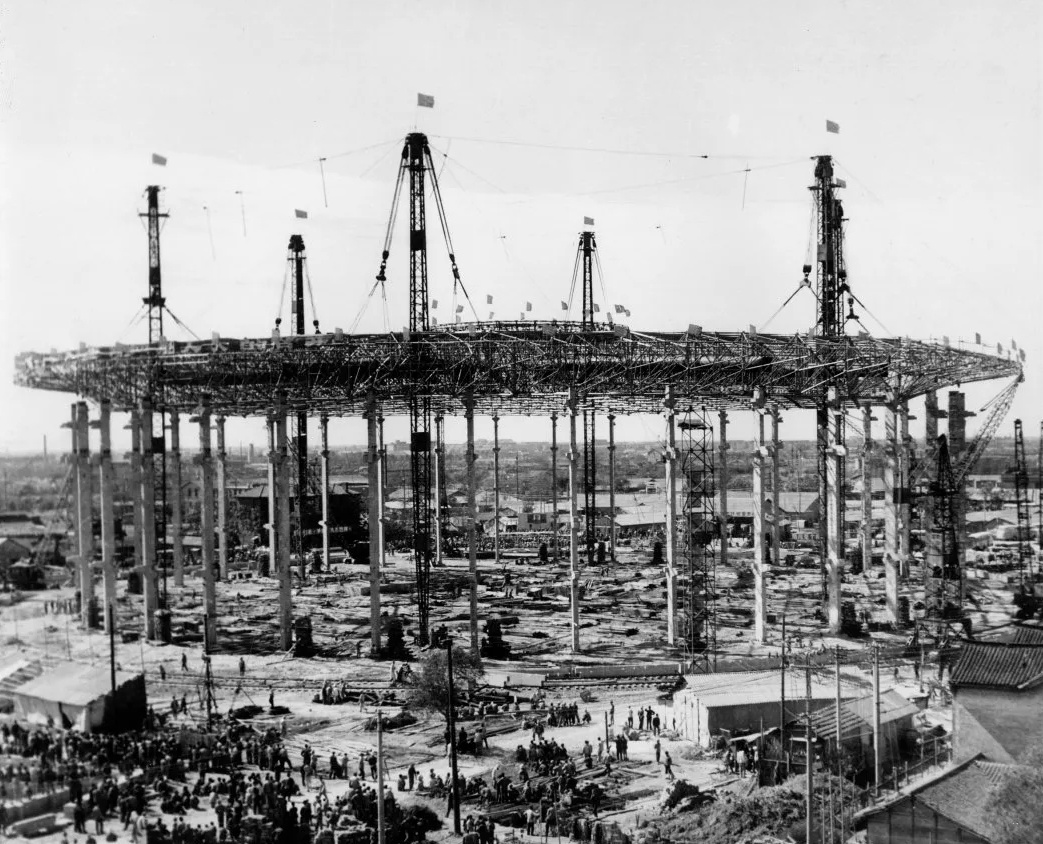

国家计划委员会批复当年,“万体馆”开工建设。因遇到三年困难时期,国家财力紧张,动工后不久,“万体馆”建设工程即告停顿。

“万体馆”建设一停就是10多年。1971年,中国恢复了在联合国的合法席位,对外交往日益频繁,上海的国际体育活动交往日益增多,原有体育场馆远不能适应国际比赛需要的矛盾日益突出。1972年9月,搁置多年的万人体育馆建设项目再次被提上议事日程。

1972年12月,经当时市委常委会讨论,确定在漕溪路原址建造体育馆。上海建造“万体馆”的请示上报后,中央高度重视,毛主席提出了“精心设计”的要求,周恩来总理也指示要由国家计委提供专用材料。

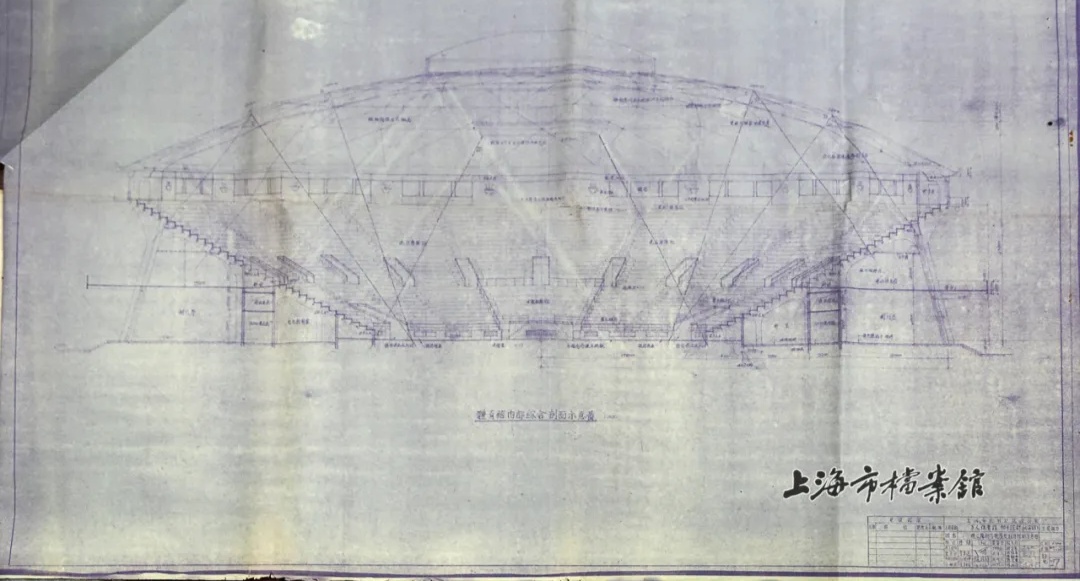

至于圆形馆体的设计,是从观众视觉、竞技条件、节约投资等方面综合考量后做出的选择。体育馆中心场地呈椭圆形,能适应国际性篮球、排球、乒乓球、羽毛球等比赛,还能满足举行杂技和群众性歌舞演出等的需求。

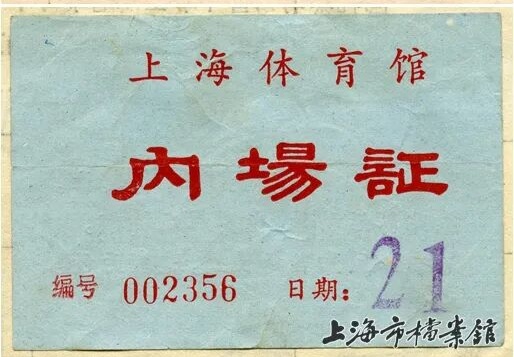

“万体馆”建成初期使用的证件(上海市档案馆藏)

1973年春,“万体馆”重新开工建设。为把“万体馆”建设好,上海在国家的支持下,几乎动员了全市各方面的力量。档案记载,光是为了确定场馆装修材质和色彩,就开了不下6次专题会议。

1975年,“万体馆”正式建成投入使用。据统计,自1976年初到1977年8月,“万体馆”共举办体育赛事80场。1984年10月,第十届亚洲女子篮球锦标赛在“万体馆”举行,这是新中国成立以来我国首次举办,也是上海和“万体馆”首次承办的洲际锦标赛事。1993年,第一届东亚运动会的体操比赛和闭幕式也在此举行。

“万体馆”建成后,许多文艺演出和群众性集会也在此举行。1981年国庆前夕,市总工会、团市委、市妇联等单位在这里联合举办过一场盛大的集体婚礼,200对新人在乐队演奏的《花好月圆》音乐声中喜结良缘,孙道临、姚慕双、周柏春等一众文艺界明星到场祝贺并献演节目,轰动上海滩。

20世纪90年代末,“万体馆”改成了上海大舞台,众多经典文艺演出和国内外流行歌星的演唱会在此举办。同时,这里也承接了不少重要的体育赛事,2005年第48届世界乒乓球锦标赛的主会场,就设在上海大舞台。

第48届世界乒乓球锦标赛期间的上海大舞台内景(来源:《解放日报》,周红钢摄)

2017年,上海大舞台闭门谢客,重新改建为上海体育馆。通过改造升级,“万体馆”的体育馆功能大大提升,以全新面貌展现在世人面前。

徐汇体育建筑“三件套”

除了上海体育馆,汇聚在徐家汇南部的体育场馆,还有毗邻而建的上海游泳馆和上海体育场。这三座建筑均出自中国工程院院士、体育建筑设计专家魏敦山之手。它们不仅是上海体育辉煌历史的见证者,更承载着几代市民的集体记忆与深厚情感,是上海体育迷眼中的上海“三件套”。

上海游泳馆坐落于“万体馆”东南侧,建于1983年,占地面积8万平方米,可容纳观众4000余人。这座现代化场馆在建成当年便承担起第五届全运会的赛事任务,成功举办了游泳、跳水、水球等水上项目的比赛。游泳馆整体结构呈六角形,新颖别致,馆内设有国际标准比赛池、跳水池及练习池,设施先进,不因室内温度和湿度产生结露。国际奥委会前主席萨马兰奇参观后赞誉其“是世界第一流的”。

1990年代中期“万体馆”鸟瞰,不远处的上海体育场正在建设中(上海市档案馆藏)

上海体育场位于上海体育馆和上海游泳馆的东部,占地285亩,可容纳8万名观众,因此又被称为“八万人体育场”。1997年,上海体育场建成,并作为主会场成功承办了第八届全国运动会。比赛场地采用国际标准半圆式田径赛地布置,设9道塑胶跑道,中间为标准草坪足球场。2008年,这里作为奥运会足球比赛(上海赛区)的重要赛场,展现了其国际级的场馆水准。

如今,随着城市发展的日新月异,焕新升级后的“三件套”,作为徐家汇体育公园的重要组成部分,在满足上海建设国际体育赛事之都需要的同时,也丰富着新时代市民体育需求,成为市民体育健身休闲的新地标。

参考资料:《跟着档案看上海》第一辑,《上海市志·卫生·体育分志·体育卷(1978—2010)》,《上海勘察设计志》,《上海市徐汇区志》,上观新闻《一座建筑的时代故事:上海体育馆迎来50岁生日》

编辑:杨帆

校对:王礼荣

版式:龚紫珺

扫码关注我们

聚焦城市记忆、留存城市发展、传承城市历史。我们架起档案为民服务的桥梁,讲述红色文化、海派文化、江南文化滋养下生生不息的上海故事。这里是上海市档案局(馆)微信平台。