●●●●●●●●●●●●●●

提到工地里的混凝土,多数人只会想到它是浇筑高楼、铺设道路的 “基建功臣”:坚固、可靠,是撑起城市骨架的关键材料。可很少有人知道,这看似 “无害” 的灰色物料,若疏忽大意,不小心时可能也会给工人们带来灼伤困扰。看似普通的混凝土为啥会 “伤人”,万一遇到这种情况,到底该怎么正确应对?我们来听听专家怎么说~

⚪⚪⚪

为什么混泥土会“伤人”

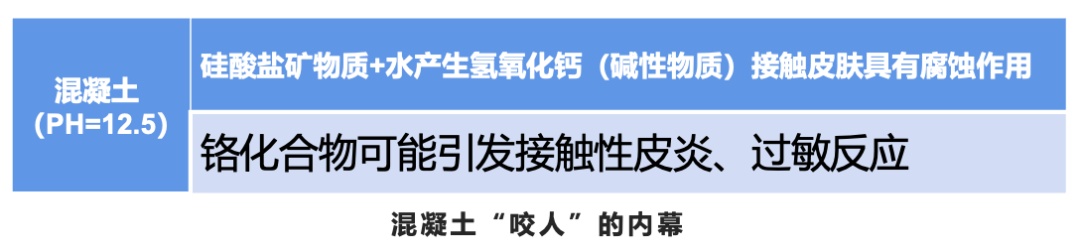

混凝土,也就是老百姓口中的混泥土,顾名思义是混合土方。混凝土的主要成分是水泥,其硅酸盐矿物质成分与水混合后,会持续释放氢氧化钙碱性物质接触人体皮肤出现皂化现象;因此,混凝土的PH值高达12.5左右,具有强腐蚀性的同时接触人体皮肤后出现皂化现象加深创面。因此,在涉及混凝土作业时,需严格遵守工地安全规范,运输过程中更需小心谨慎,避免混凝土“伤人”。但如果作业时不小心被混凝土溅到衣裤上或皮肤,工人们莫慌张;亦或者在运输过程被洒落的混凝土溅到身上,路人也别急眼。跟着以下步骤学起来,合理处理是关键。

⚪⚪⚪

混凝土(碱性物质或液体)灼伤莫慌张

紧急处理

立即用流动清水冲洗

少量混凝土溅到皮肤或衣服上,可以用流动清水冲洗皮肤至少15分钟以上。夏天凉水为宜,冬天需注意水温以常温为宜(避免过冷或过热)。

若混凝土为干粉状,需先轻轻掸去表层粉末(避免摩擦皮肤),再清水冲洗。

若混凝土成糊状黏附于皮肤,不建议强行擦拭,流动清水冲洗软化后轻柔去除为佳。

如不小心跌落至混泥土池或被大量混凝土掩埋,则需立即脱离混凝土池或堆;在保护面颈部、会阴等处后立即用水管大量清水持续冲刷干净。

不要在现场使用中和试剂处理

混凝土中的碱性物质(如水泥)可能持续刺激皮肤,接触少量水后还会形成碱性溶液的同时释放热量进一步损伤皮肤及皮下组织。因此,持续冲洗是最佳紧急处理方案,可有效冲刷干净碱性物质或液体的同时带走局部反应时产生的热量,能减轻热能二次损伤。一般不建议用稀释的弱酸性溶液(如白醋与水按1:10混合)中和残留碱性液体,而延误紧急处理时机。

小创面有条件下可在医生指导下及时进行中和处理,但需避免使用强酸如盐酸稀释或强酸性物质如纯醋、柠檬汁等对皮肤上碱性物质或液体进行中和处理,避免进一步加重局部皮肤及皮下组织损伤。

现场清洗与消毒

一般小面积混凝土灼伤冲洗干净后,可考虑用温和的肥皂水或无刺激的皮肤清洁剂清洁皮肤,尽可能去除混凝土残留物,避免继发损伤。

创面评估、处理及护理

浅度灼伤

当皮肤仅出现发红,刺痛明显但无破皮起水疱时,可以继续跟进冷疗(冷水毛巾或干毛巾/纱布包裹的冰袋覆盖受伤处,但注意冰袋避免直接接触皮肤过长导致冻伤)至发红减轻甚至消退,刺激明显减轻或消失为佳。

当皮肤出现水疱、破溃暴露潮湿红润基底时,如水疱完整且水泡液不多时建议无菌注射器抽干水疱液,保留水疱皮肤;外涂抹抗生素软膏(如居家可用红霉素软膏等)或烫伤膏(如磺胺嘧啶银软膏,注需排除磺胺类药物过敏),再用无菌纱布覆盖包扎保护,视渗出多少隔日或定时换药。

观察24小时或首次换药再次评估创面,若疼痛症状加重、创面肿胀充血等进一步进展则建议烧伤科专科就诊。

深度灼伤

烫伤创面较大,散在大小不等水疱、创面溃烂污秽、自觉创面疼痛剧烈或烧灼感明显时,建议立即就医,由烧伤科医生评估是否需要住院、全身使用抗感染药物等对症支持处理。

●●●

⚪⚪⚪

误区要注意

误区1

执着寻找、利用中合剂处理创面而耽误最佳处理时机;不仅如此,中和剂应用不配合流动水冲洗反而会因中和反应出现产热加深创面或扩大灼伤范围。

误区2

高温天气容易出汗,干性混凝土颗粒沾染皮肤后和汗液发生反应,出现灼伤疼痛、红肿或瘙痒;需和混凝土中的铬化合物可能引发的接触性皮炎、过敏反应区别开。过敏反应时仅使用抗感染药膏(如美宝烫伤膏、磺胺嘧啶银软膏等)可能会进一步加重局部皮肤红肿、瘙痒甚至糜烂。

误区3

用不洁毛巾擦拭或用手揉搓皮肤,导致混凝土颗粒嵌入皮肤及以下加深灼伤程度,扩大灼伤范围。

在我们日常生活中,如果不慎被碱性物质(干燥剂、生石灰等)灼伤后的处理和注意事项可以参考混凝土灼伤处理。

●●●

烧伤整形与创面修复科

周增丁 副主任医师

专家门诊:周一上午、周四上午

-欢迎转发点赞-

撰文丨周增丁

编辑丨祁洁