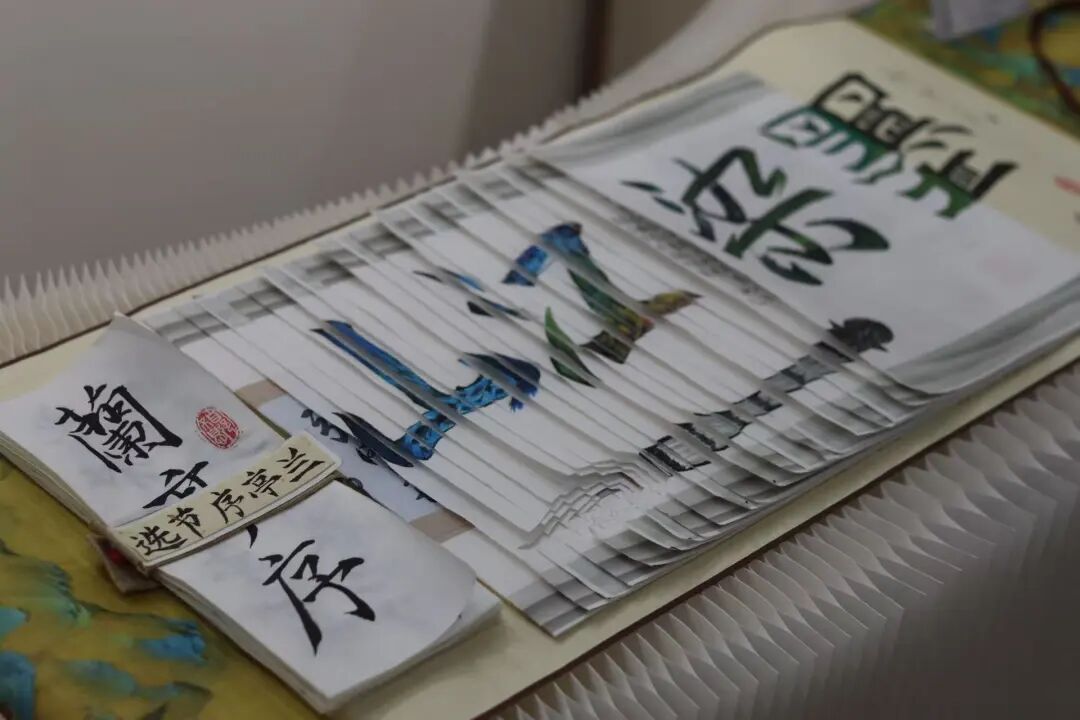

“我在网上了解到‘龙鳞装’这种特别的书籍装订方式,本身也爱写书法,就想办法把它们结合起来了。”闵行区诸翟学校七年级学生何家乐看着自己的《墨染江山》作品说,墨色书法与成长经历在卷轴上交融。 这份源于课堂的创造力与成就感,正在美术馆展厅中绽放。9月20日至10月7日,由闵行区教育学院主办的“创艺课堂”——闵行区中学美术项目化学习成果展在美博美术馆举行,推动美术教育从“技巧传授”转向“素养培育”,为师生搭建交流展示的平台。

从校园到展厅

9月23日下午,展览开幕式在美博美术馆举行,现场颁发了优秀指导教师奖、学生项目成果奖、项目方案与说课奖及优秀组织奖四大奖项。中学美术教研员宋运芬介绍,本次活动共收到包含过程性资料的学生项目成果574组,最终350组入展,闵行区初高中学校入展率达70%,并评选出42组规范的项目方案与说课资源。

本次展览基于两年来区级、片级美术教研的系统推进,融合公开课展示、理论学习和成果提炼研讨活动,集中呈现区域美术教育改革的阶段性成果。

展评征稿类别涵盖学生项目学习成果和教师项目说课成果。学生项目学习成果分为欣赏评述、绘画(含高考美术速写)、雕塑、设计、工艺、跨学科几个模块,紧密呼应课标中的四大艺术实践领域。教师的项目说课成果则凸显了区域研究项目化学习的初步成效。

“美术馆作为专业艺术场馆,从来不只是展示名家大作的殿堂,更肩负着普及艺术教育、让美走进更多人生活的社会责任。”美博美术馆馆长陈晓云说,在她看来,美术馆正成为连接学校与社会的桥梁,“过去同学们的美术成果可能更多在校园走廊、教室内展示,但今天我们用符合艺术展示规律的灯光动线、空间布局呈现这些作品,就是想让同学们感受到——你们的创作值得被专业对待。”

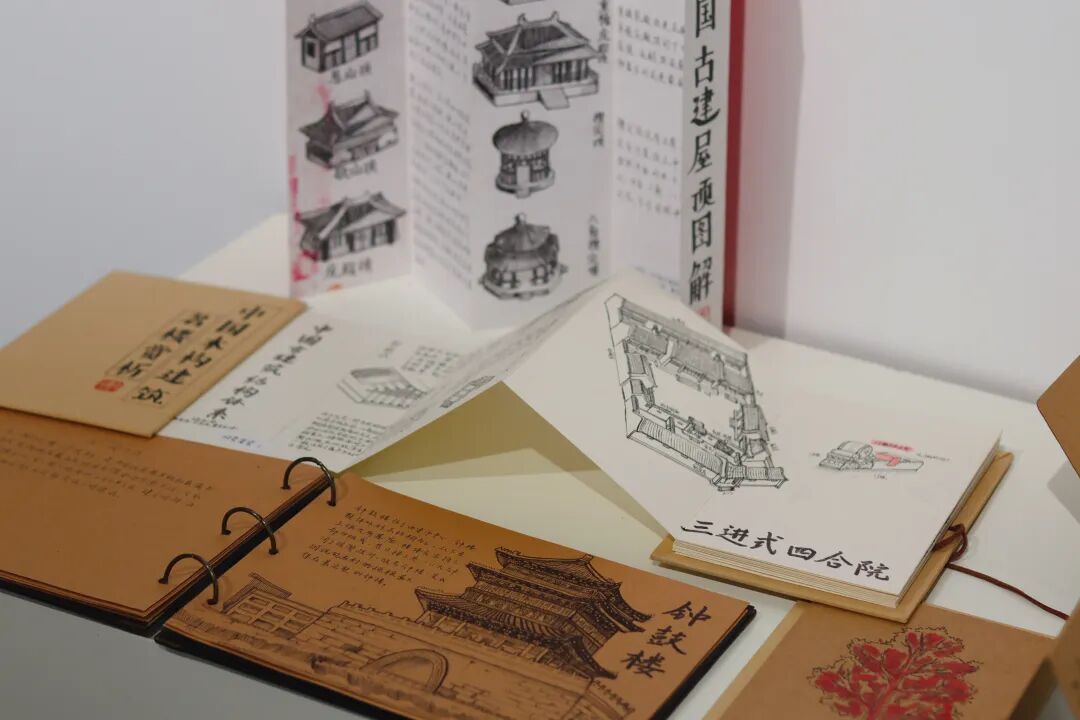

走进展厅,一件件充满巧思的作品映入眼帘:有《碧澜雅境》手工园林造景,不仅塑造出假山、凉亭与清池,更借助AI从古诗中提炼出“飞练”“探幽”等题字,将诗意融入立体空间;有《中国古建筑类型及名楼集》,以风琴页手册为载体勾勒太和殿、天坛等经典建筑图鉴,描摹抬梁式、穿斗式等结构,让传统建筑文化跃然纸上;也有《人际的思考》,运用金属、毡布等材料搭建艺术装置,隐喻现代社会的连接与疏离。

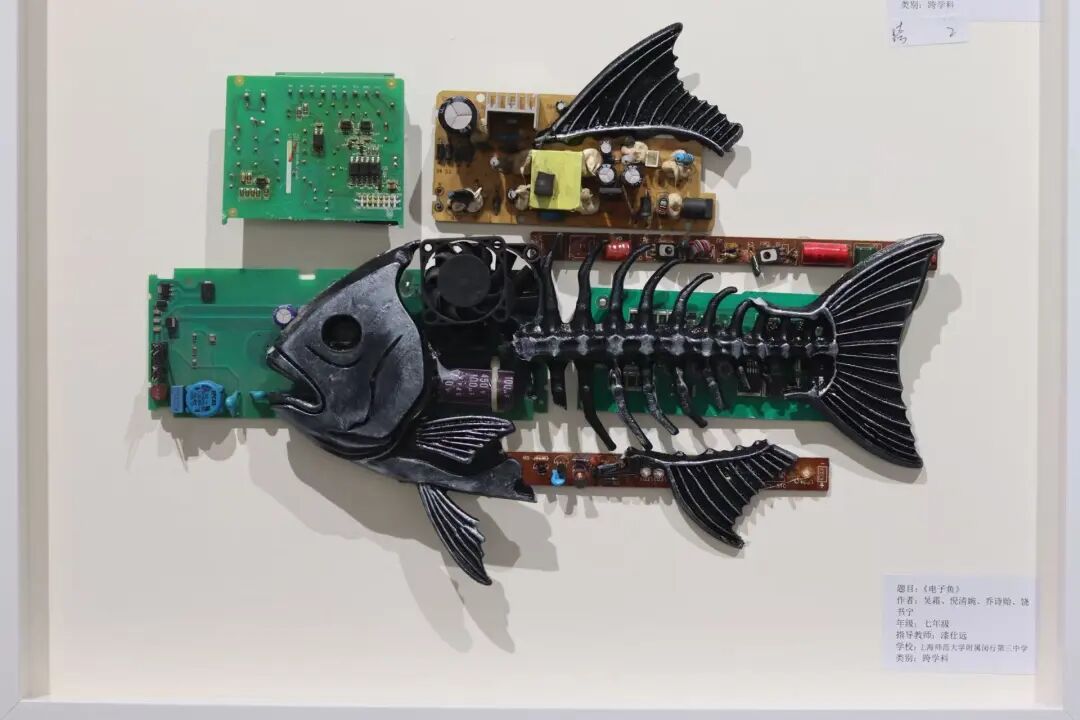

上海市师资培训中心附属闵行实验中学七年级的凌晨曦,带来了自己设计的蜡染帆布包。她以校徽上的芝兰花为图案,从打稿、绘蜡到浸染、煮蜡,全程亲手完成。“这个展厅里最吸引我的是《电子鱼》,”她指着一件以电路板为基础拼装而成的古生物鱼类模型说,“作者不仅要动手能力强,还要懂器件结构,和我同年级就能做出这么复杂的作品,我很佩服。”

这件《电子鱼》出自“话说生命前世今生”项目。该项目由上海师范大学附属闵行第三中学美术教师漆仕远带领,融合科学探究与艺术创作。他发现,学生在将二维图像转化为三维立体模型时存在困难,且对古生物骨骼比例、肢体动态把握不准,便引导学生借助AI生成三维结构,再动手复原古生物模型。“学生在拆解、标注、分层塑造中不断迭代作品,不仅掌握了立体造型技巧,也构建了知识框架。”漆仕远说。

田园外国语中学“1平米博物馆”

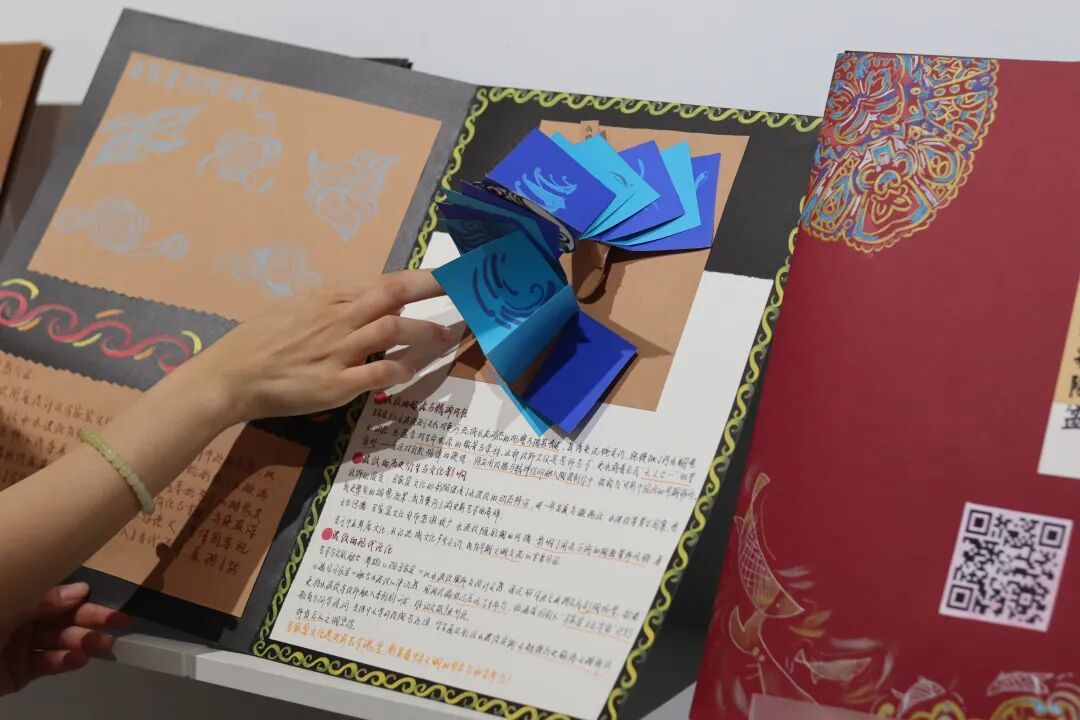

同样聚焦“传统与创新”的,还有田园外国语中学以教材“经典新译”单元为基础的项目。美术教师倪悦介绍,灵感源自学校一平方米鱼类标本博物馆,她给学生们设定了“服装设计师”的角色,并提出核心问题:“如何结合你选择的经典画作,装饰校园的一平方米博物馆?”不同于以往“画一幅画”的简单创作,这个项目需要学生花半个学期深耕:“从挖掘灵感、了解画作文化寓意,到思考如何转化为设计、选择材料制作,每一步都是对综合能力的考验。”

六年级学生吴忱笑是这个项目的参与者,她表示自己在项目中提高了沟通合作的本领:“我们小组每个人推荐感兴趣的画作,再举手表决。我觉得宋代刘寀的《群鱼戏藻图》特别灵动,就搜索了很多背景资料,最终和大家达成了意见统一。”

华东师范大学美术教育系主任毛毅静从学术视角指出:“PBL(项目化学习)颠覆了以学科逻辑为中心的课程,转向以问题为导向的课程。”她认为,学生将历史、美术、文学、科学等知识从孤立符号激活为解决问题的工具,并通过展演的视觉化体现,完成“课程从知识传递到意义建构”的过程。她还特别提到,公开展演创造的“社会性镜像效应”,让师生在接受观众检验时自发提升作品质量与专业水准,“老师的教育胜任感、学生的价值认同,都在这个过程中得到了升华”。

此次“创艺课堂”成果展更从评价角度切入,通过成果评价反推项目化学习效益改善,让“教—学—评”形成闭环。在教师层面,传统“教技巧、改作业”的模式被打破,老师们化身“学习引导者”,陪着学生一次次讨论方案、修改作品,用耐心与探索让项目化美术教育落地生根。

“这样的项目化学习成果展,我们每两年举办一次。”闵行区教育学院教研中心主任孙静贤表示,本次活动注重过程性素材积累,是理论与实践深度融合的成果展示,她期待未来继续深化馆校合作。

“以往大家提到美术教育,可能下意识会想,是不是要培养‘小画家’?但在这次项目化教学的展示中,恰恰打破了这样一个误区,把美术教育拉到一个更广阔的位置上。”陈晓云说,“不要求每个学生练出专业的绘画技巧,而是让大家学会用美术的眼光观察生活,用艺术的语言表达想法,这种在实践中懂美洞美的能力,也是能陪伴学生一辈子的素养。”

转载请注明来自今日闵行官方微信