法律威严,高墙冰冷,但监狱改造工作却可以给予希望。近日,宝山监狱收到一封长长的感谢信,讲述一位曾经固执己见的父亲如何在民警的精准矫治下幡然醒悟,女儿也因父亲的改变而走出阴霾一举考上重点高中的美好故事。

感

谢

信

顽固背后的心结:“完美父亲”的人设枷锁

故事的主人公徐怡(化名),因经济犯罪被判处有期徒刑18年。入狱初期,他拒不认罪,态度抵触,被列为监区重点关注对象。监狱“新翼个别化矫治工作室”联合监区“小法宝”矫治团队深入排摸分析,找到问题核心:徐怡内心深处,极度渴望在女儿心中维持一个“完美父亲”的形象。他认为,一旦认罪,这个形象就会彻底崩塌,女儿将因此蒙羞。这份扭曲的“爱”,成了他抗拒改造、拒绝面对现实的最大心牢。

精准施策破坚冰:民警搭建亲情“连心桥”

“亲子共读一本书”帮教现场

找准症结后,矫治团队制定了以亲情为突破口的矫治方案,巧用亲情力量引导——一次会见中,民警让其妻子坦诚告知家庭现状,转达女儿心声。原来,女儿承受的压力,并非源于父亲入狱本身,而是源于同学们“你爸爸做了坏事还不承认”的议论。民警一针见血:“你是否认罪,法律事实已定。但现在的态度,直接影响着女儿如何面对现实。是让她背负压力,还是教会她承担责任?”这番话,触动了徐怡。

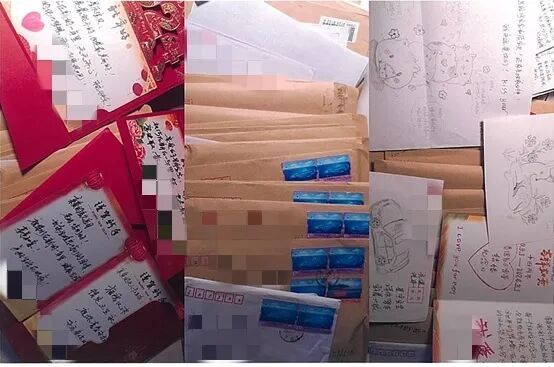

民警鼓励徐怡将关注点转向对女儿的真正关心。那段时间,监狱正组织“共读一本书”亲情活动,民警因势利导,引导他从“一本喜欢的书”为话题,以一个父亲兼朋友的身份与女儿沟通。按照民警的建议,徐怡向家里寄信越来越频繁,渐渐地女儿回信也多起来了。信中女儿经常分享学习和校园里的点滴。濒临断裂的亲情纽带,在民警“出谋划策”下重新牢固。

民警发现徐怡重视教育,就鼓励他参加监区读书小组、分享学习心得,引导他认识到,一个能在逆境中坚持学习、反思错误的人,就能成为孩子的榜样。这为他寻找新的价值认同打开了窗口。

双向奔赴见花开:父女携手共获希望

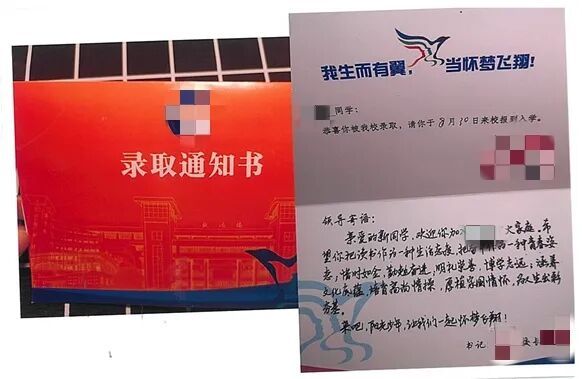

徐怡收到女儿来信里夹的录取通知书照片

徐怡与女儿的部分家信往来

亲情感化与法治教育的双重作用下,徐怡服刑中的一言一行也在悄然改变。他开始反思犯罪对社会和家庭造成的伤害,主动写悔罪材料,积极履行财产性判项。他明白了,真正的父爱不是维持虚妄的“完美”形象,而是勇敢承担,为孩子树立知错就改的榜样。

父亲心态的积极转变,极大鼓舞了女儿。徐怡的女儿逐渐摆脱抑郁自卑,将压力转化为动力,刻苦学习,今年中考中脱颖而出,考入了心仪的重点高中!这一喜讯传到监区,给了徐怡巨大的激励。

感恩之情,溢于言表,徐怡和家人多次表达对监狱和民警的感激。感谢信说,正是民警们精准把握了亲情这个关键,以法为基、以理服人、以情化心,解开了罪犯的心结,更守护了孩子的成长,挽救了一个家庭。

为您推荐(点击阅读)

1、全国最早、上海唯一的出监监狱里,民警有哪些“金句”送给即将“毕业”的他们?

2、七年无违纪的他怒摔塑料凳?民警就此展开“破冰行动”!

3、【法治最墙音】拼实战,“活”力开!五角场监狱“三大聚焦”打造民警法治实务锻炼2.0版!

编辑:汤颖杰

供稿:宝山监狱 汤其伟、王国栋

长

按

关

注

了解更多上海监狱“故事”