“预算有限,又希望能有自己的隐私空间,还想能找到归属感。” 又到一年入职季,许多刚刚来到上海的年轻人,正怀揣梦想、面对现实,寻找一处安身之所。这些“既要、又要、还要”的背后,是他们对生活品质的真诚期待——忙碌一天之后,谁不想回到一个像家一样温暖、舒适、有归属感的地方? 日前,记者走访闵行区多个保障性租赁住房项目发现,这里的保租房不仅提供了遮风避雨的居所,更通过人性化的设计与社区氛围的营造,为沪漂青年筑起了一座座“有温度的家”。

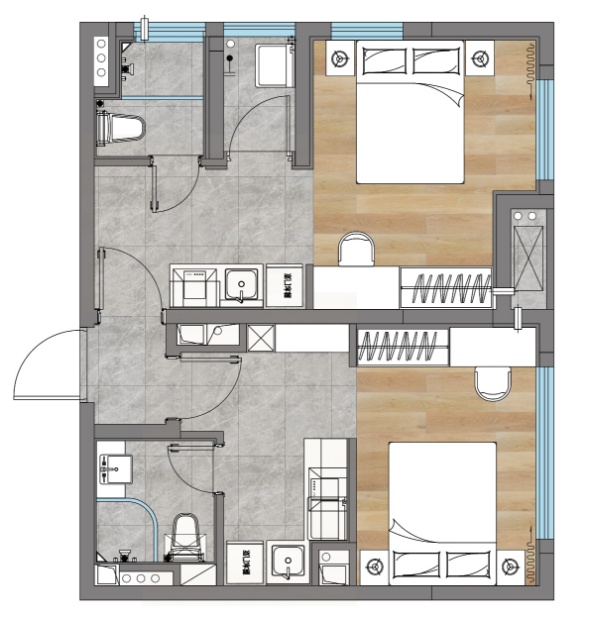

刚刚走出校园、初到上海的周小姐,曾为租房问题头疼不已。“刚工作收入不多,可考虑安全等因素,还是不想跟陌生人合租。”这可能是很多刚毕业年轻人“最后的倔强”。 就在她反复筛选始终无法下定决心时,转机出现了——为配合《闵行区关于集聚青年人才创新创业的若干措施》的要求,促进提升大零号湾区域创新创业环境,“阡集·创社区”将新打造的“新时代城市建设者管理者之家”152张床位全部提供出来,对符合区委组织部、区人才局相关认定条件的初创企业或团队工作人员,开放“新家”床位申请入住。于是周小姐和她的同事就成了室友,在“阡集·创社区”安定了下来。这里独特的S型隔断设计、干净的装修风格和合理的价格,让她一眼相中:“它完美契合了我的需求。” 设计效果图 S型户型是阡集·创社区为新时代城市建设者管理者之家专门设计的一种房型。通过一道流畅的弧形隔断,在有限空间内巧妙划分出两个相对独立的居住区域,使原本共享的两人间既保持整体连通、又实现隐私分隔。“一张床”

也能拥有独立“小天地”

“一边住户拥有床的下铺和书桌,另一边住户则拥有上铺和书桌,两边都有独立的休息和学习区域。我们注重隐私与功能的双重满足。”设计师介绍,这种设计打破传统合租的直线布局,利用柔和曲线避免视觉直视,配合对比色家具划分个人领域——如分色衣柜、书桌等,明确空间归属。在这里,一张床也不再只是铺位,而是成为嵌入弧形隔断中的“小天地”,让合租的两人从“室友”成为了“邻居”。

“社区有24小时安保+人脸识别门禁,独立的入户门也是输密码开门,安全感满满。”周小姐说,房间虽然空间不大,但麻雀虽小,五脏俱全,有独立的卫生间和半开放小厨房,冰箱空调洗衣机也是全新的,入住前也安排了保洁,拉上行李箱就住进来了,特别省心。

“我和同事室友一起吃饭、聊天,回各自‘小窝’后又互不干扰。”她形容这里是自己在上海的第一个“家”——墙上贴满工作计划,书架塞着喜欢的书,冰箱里有囤的饮料。“它不需要多豪华,但能让我卸下疲惫,轻松地做自己。”

“双钥匙房”

破解合租难题

来自乌鲁木齐的沪漂青年小王,与同事小李合租在闵行老小区时,总为隐私和成本的平衡发愁。直到发现阡集·创社区的“双钥匙房”。

这套双钥匙房,打开大门后,有一个小小的玄关,里面还拥有两套独立的公寓,每套公寓都包含卧室、客厅和厨卫。“两人共享大门密码锁,各自拥有独立公寓门锁,月租均控制在3000元以内。这设计太聪明了,既保留了合租的经济性,又保障了私密性。”小王一边按动着自己房门的密码锁一边介绍说,“现在我们既是室友,又是邻居。”

小王来上海已经4年多,在一家科技企业工作,他和同事小李同是90后。性格大大咧咧的两位大男生原先合租在公司附近的老小区。小王以前租的一套两室一厅的房子,面积大约七八十平方米,月租五千,两人平摊,老小区环境一般,楼上楼下隔音也不佳,而眼前这套双钥匙房,将70平方米空间分成两套独立公寓,每间公寓都带卫浴和小厨房。用小王的话说:“同样的面积,月租还控制在3000元以内,但我们可以一人住一套公寓了。”

“说实话,这样的房型设计,我之前很少见过。”小王介绍,以前他们合租时就相处融洽,现在升级为“邻居”反而更自在。小王喜欢在客厅摆满绿植,小李则把房间改成了电竞主题,“需要安静时关上门,想热闹了就约着吃火锅。”小王说。

除了独特的户型,社区所处的独特地理位置同样吸引了两位90后。阡集・创社区作为“大零号湾青年创新创业社区”,地处紫竹高新区核心区,毗邻“大零号湾”创新创业园区。其打造的920平方米的青年创新创业中心,将为创业者提供全周期实践场地。未来,还将联合区域内知名高校及专业科普机构等多方资源,举办各种人工智能领域基础科普活动,通过各类互动项目激发公众科学兴趣。

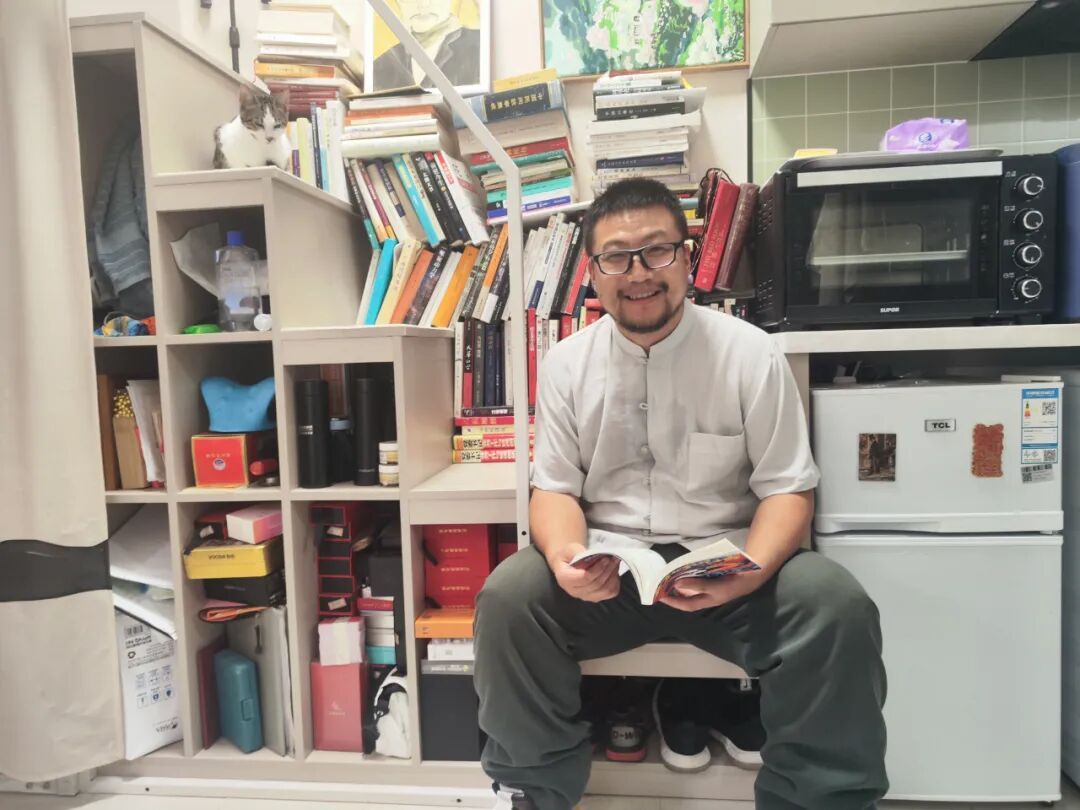

长空发起的“问心部落”颇具特色,通过线上线下结合的工作坊,带领参与者体验“好好说话”的艺术。他正在筹备的书友会,则致力于帮助文学爱好者将生活故事从朋友圈升华成真正的作品。“这不仅是说话技巧的训练”,长空说,“更是培养彼此理解的能力,建立双向滋养的关系”。他的服务对象广泛,包括备考学生、单身人士、家庭关系紧张者等群体。这位自比“船夫”的发起人表示:“我的使命是陪伴大家抵达理想的彼岸。”

在微领地浦江公园社区,只要您愿意发起活动,想要寻找志同道合的朋友,这里都能搭建平台帮你实现。90后外企HR Steven组建的羽毛球俱乐部每周都吸引大量参与者,而钟双发起的夜跑社群则让运动爱好者找到了组织。在社区公共空间,随处可见搭子墙上发布的邀请:找饭搭子、想来一场CITY WALK……这些由居民自发运营的社团,完美诠释了社区“共学共享”的理念。

无论是沪漂青年小王、小李,还是选择“半隐居”的长空,他们所期盼的,不仅仅是一处栖身之所,而是一个能融合居住、工作、社交与休闲的复合型空间。闵行的这些保租房,正是精准捕捉到了年轻人对居住体验的深层需求。它们不仅提供了居住意义上的“好房子”,更通过细节设计、社群运营和情感连接,塑造出真正属于新一代青年的生活方式。家的定义,或许正被这些有温度的保租房,悄悄改写。

转载请注明来自今日闵行官方微信