上新啦!

复旦大学科技工作者

近期又取得了一系列

瞩目的成果与突破

小编整理了8月部分科研成果

速速一睹为快!

科研奖励

1.复旦大学获2024年度上海科学技术奖20项

8月26日,复旦大学2024年度上海市科学技术奖共获20项。

一等奖10项,包括自然科学奖7项、技术发明奖1项、科技进步奖2项。

二等奖10项,包括自然科学奖7项、技术发明奖1项、科技进步奖1项、科学技术普及奖1项。

新闻链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/w6icLCuvB8SVYYz3MU_0iQ

2. 复旦3人获科学探索奖

8月25日,3位复旦人获第七届“科学探索奖”。2020年至2024年已有13位复旦人凭借其各自领域的贡献,

姜育刚,智能机器人与先进制造创新学院。研究领域为多媒体信息处理、计算机视觉、具身智能、可信人工智能,主持新一代人工智能国家科技重大专项、国家重大科研仪器研制项目等。以第一完成人获2023年度国家自然科学二等奖和3项省部级一等奖。

舒易来,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院副院长。研发出耳聋基因治疗药物和装备,主导开展全球首个先天性耳聋基因治疗临床试验,纠正了聋哑患者的听力、言语和声源定位能力,实现耳聋的病因学根治和颠覆性范式转变。获上海市青年科技杰出贡献奖、美国ARO临床科学创新奖(亚洲首位)等。

张嘉漪,脑科学研究院副院长、脑功能与脑疾病全国重点实验室副主任,发挥交叉学科背景优势,围绕视觉功能的修复和视觉编解码主题开展研究。获国家科学技术进步一等奖,上海市巾帼创新新秀奖。

新闻链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/fWUdTr5xVA2M7kECvKfWmw

3.复旦8人获上海市卫生系统第二十届“银蛇奖”

8月10日,复旦大学共有8人获上海市卫生系统第二十届“银蛇奖”。

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院名誉院长樊嘉获特别荣誉奖。

复旦大学附属中山医院孙云帆荣获一等奖。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院赵婧、附属华山医院刘丰韬获二等奖。

复旦大学附属肿瘤医院吉顺荣、上海市第五人民医院王阳贇获三等奖。复旦大学附属金山医院冯永浩、附属华东医院王诗雯获提名奖。

新闻链接:

https://news.fudan.edu.cn/2025/0811/c4a146418/page.htm

科研进展

数学物理领域

1.物理学系/应用表面物理全国重点实验室资剑、石磊团队揭示磁光光子晶体能带中奇异点的拓扑演化

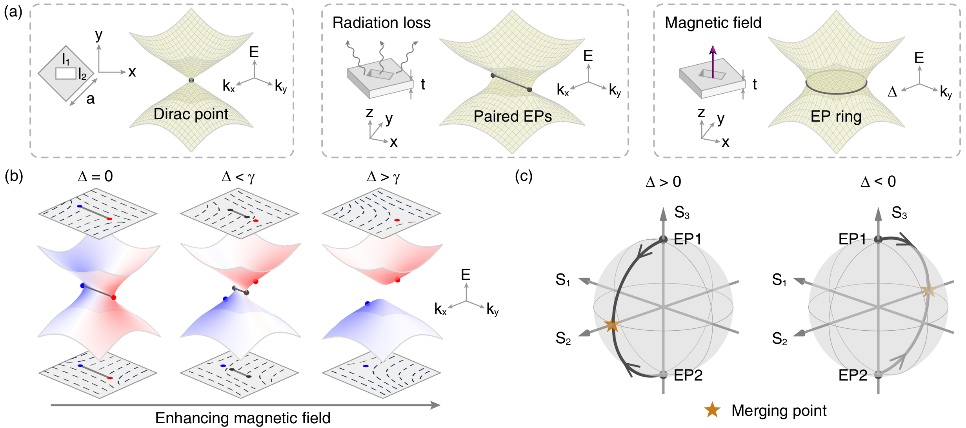

日前,物理学系/应用表面物理全国重点实验室资剑教授、石磊教授团队在拓扑光子学领域取得重要研究进展,研究成果以“Magnetically Induced Topological Evolutions of Exceptional Points in Photonic Bands”为题发表在Physical Review Letters上。研究团队设计了一种磁光光子晶体平板结构,通过施加垂直于晶体表面的磁场,实现能带之间的耦合,引发光子能带中的EPs发生连续演化。

本研究首次在磁光光子晶体中实现了对EPs的磁场调控,揭示了EPs在扩展参数空间中的拓扑结构与偏振性质。这一发现不仅丰富了非厄米拓扑光子学的理论内涵,也为该领域的技术应用开辟了新路径。从科学意义角度,本工作证明了通过引入磁场这一额外的参数维度可以构造更加复杂的拓扑结构,磁场调控EPs演化的机制为理解非厄米系统的拓扑性质提供了重要的物理图像。从应用前景看,这种可调控的EP特性在磁光传感器、非互易光学器件和集成光子学等领域具有重要价值,为开发新型光学器件提供了理论基础。

图 (a)左图:二维光子晶体中线性色散的狄拉克点。中图:在光子晶体平板中,狄拉克点演化为一对由费米弧连接的EPs。右图:在外加磁场下,EPs在扩展参数空间中形成闭合环。(b)动量空间中EPs及偏振态随磁场增强的演化。(c)不同磁场强度下EPs在庞加莱球上的演化轨迹。

新闻链接:

https://phys.fudan.edu.cn/56/45/c7609a742981/page.htm

原文链接:

https://doi.org/10.1103/wv2n-51qg

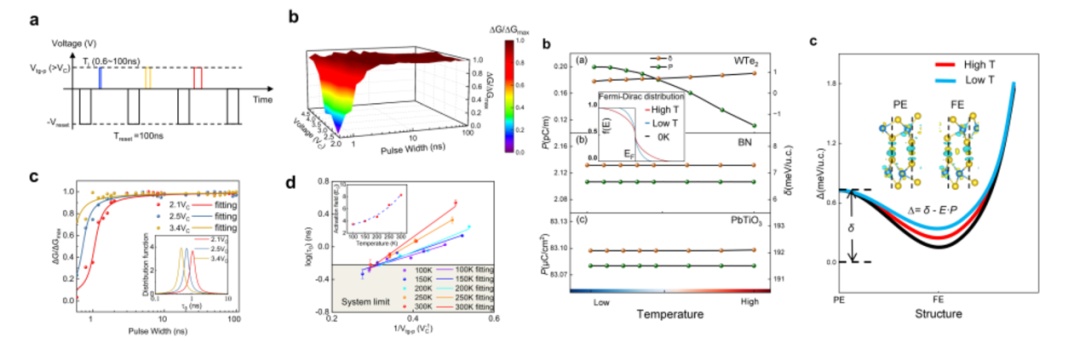

2.物理学系徐长松团队与合作者揭示滑移铁电体WTe₂的极化翻转特性取得进展

8月5日,物理学系徐长松团队与南方科技大学王峻岭教授课题组合作,在滑移铁电体WTe₂的极化研究中取得进展。相关成果以“Sub-nanosecond polarization switching with anomalous kinetics in vdW ferroelectric WTe₂”为题,发表于Nature Communications。通过理论分析,该研究计算了不同温度下双层WTe₂的极化强度及其能垒变化。尽管 DFT 通常基于阶跃型费米–狄拉克分布来计算零温效应,有限温度效应仍可通过调整展宽来近似模拟,其中较大的展宽值对应于更高的有效温度。计算结果显示,随着温度升高,WTe₂的极化强度呈单调下降趋势,而铁电相与顺电相之间的能垒则略有增加。相比之下,典型的绝缘型滑动铁电体BN以及常规铁电体PbTiO3在相同条件下均未表现出极化的降低。结合WTe₂极化减弱与能垒升高的特征,理论分析揭示了温度升高会使极化反转更加困难的原因。本研究为深入理解滑移铁电体的极化反转机制提供了新视角,并为纳米电子学与自旋电子学领域的潜在突破奠定了理论基础。

图 Td-WTe2的极化反转动力学与Td- WTe2中反转畴的形成及其温度依赖的极化反转特性

新闻链接:

https://phys.fudan.edu.cn/58/07/c7609a743431/page.htm

原文链接:

DOI: 10.1038/s41467-025-62608-x

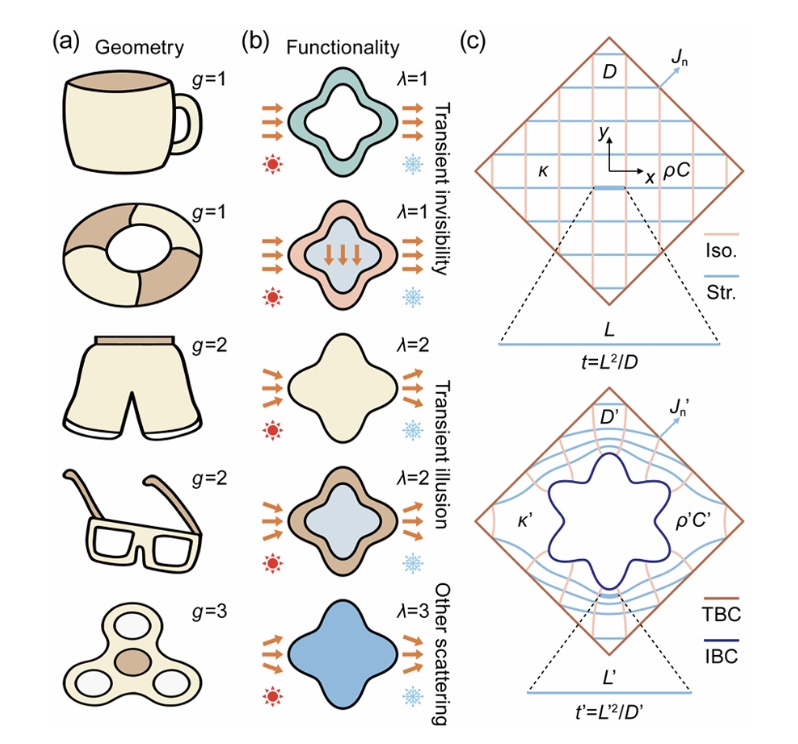

3.物理学系/应用表面物理全国重点实验室黄吉平教授团队与合作者提出热扩散不变量,推动瞬态热超构材料设计取得进展

8月6日,物理学系/应用表面物理全国重点实验室黄吉平课题组、中国工程物理研究院研究生院须留钧课题组与新加坡国立大学仇成伟课题组合作,相关成果以“Heat Diffusion Invariant”为题发表于Physical Review Letters。该研究通过构造热扩散不变量揭示了瞬态与稳态热传导之间的深刻关联。不变量可以对热超构材料的功能进行分类,还能精确设计复杂形状瞬态热超构材料的参数。拓扑不变量已被广泛用于电子、光子和声子能带结构的几何分类。然而,热超构材料领域一直缺乏功能分类的工具,难点有二。一方面,热超构材料的功能多样,如隐身、聚集和旋转。另一方面,热超构材料的设计方法多样,即使功能相同,参数也可能截然不同。该工作提出的热扩散不变量表明,无论隐身、聚集还是旋转等不同功能的热超构材料,尽管结构和参数迥异,但对应的热扩散不变量一致,从而构建了一个热超构材料分类的理论框架。该工作揭示了瞬态和稳态热传导的内在联系,不仅建立了功能分类的理论框架,还开辟了设计复杂形状瞬态热超构材料的新路径。

图 热扩散不变量概念图

新闻链接:

https://phys.fudan.edu.cn/58/23/c7609a743459/page.htm

原文链接:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/cny8-szn7

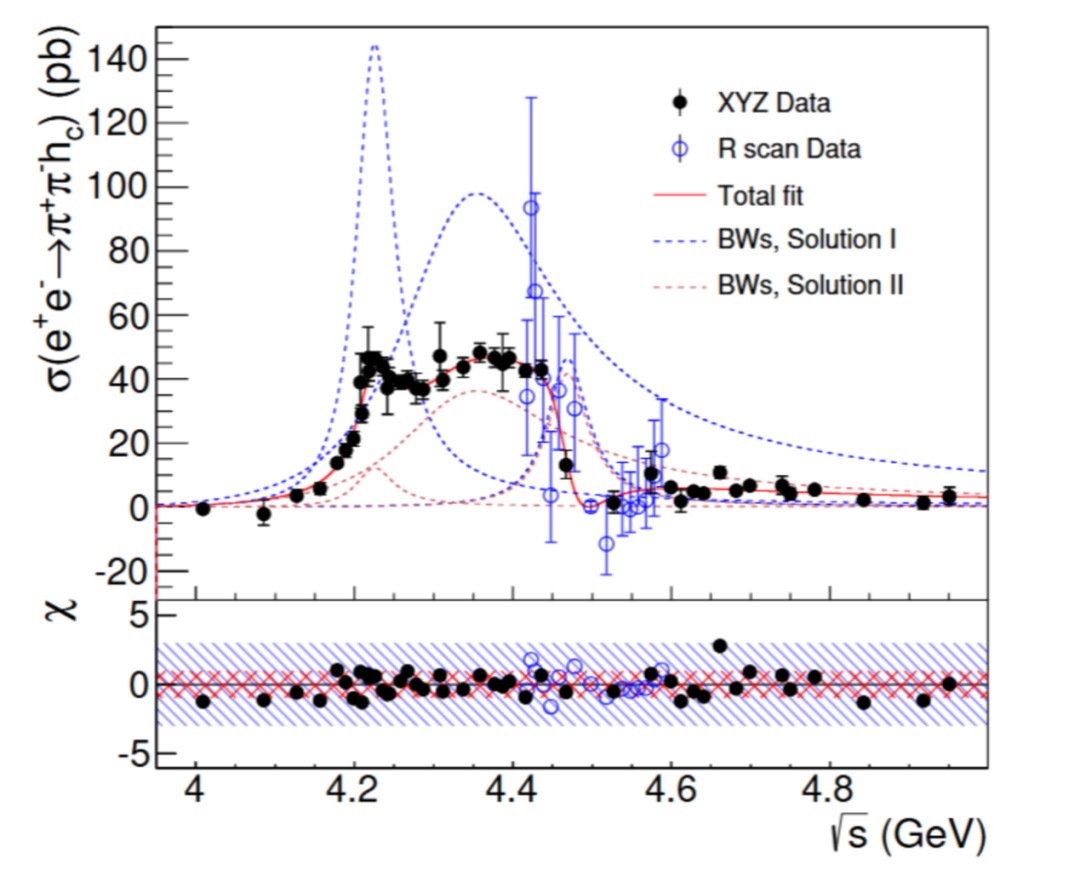

4.现代物理研究所郭玉萍团队为探索强子内部结构及奇特粒子研究提供了关键新线索

8月11日,现代物理研究所郭玉萍团队与中国科学院高能物理研究所合作,通过分析质心能量在4.01 GeV至4.95 GeV范围内的正负电子对撞数据,首次在e+e- → π+π-hc反应过程中观测到三个共振结构,为探索强子内部结构提供了关键的新线索。研究以“Observation of Three Resonant Structures in the Cross Section of e+e- → π+π-hc”为题发表于物理评论快报。本研究精确测量了正负电子对撞产生一对π介子和一个hc粒子过程的产生截面,发现在4.3到4.45 GeV的能量区间截面大小保持在一个相对稳定的水平,形成一个“平台”,当能量达到4.5 GeV时,截面急剧下降(图)。描述这种独特的截面变化需要使用三个相干叠加的共振态,其中第三个结构是首次在这个反应过程中被发现,统计显著性超过5σ。

图 e+e- → π+π-hcc过程产生截面

新闻链接:

https://imp.fudan.edu.cn/5c/c5/c48935a744645/page.htm

原文链接:

https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/ljnf-4jfr

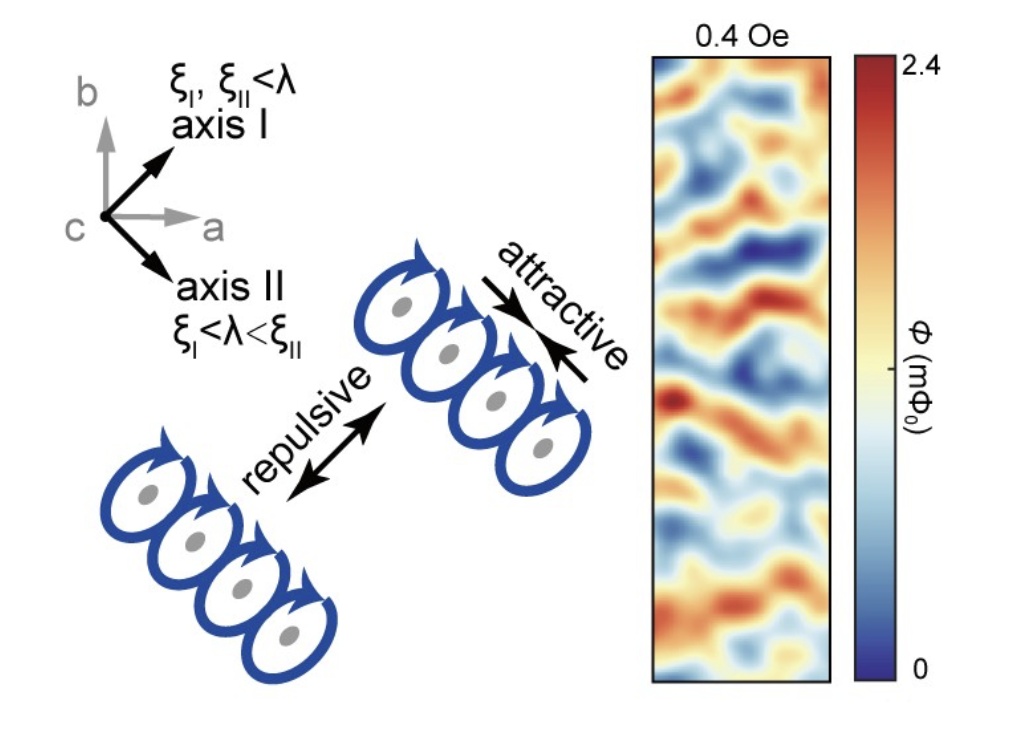

5.物理学系王熠华教授团队利用极低温扫描超导量子干涉仪对超导体中的磁通涡旋条纹进行了高精度成像研究

8月14日,物理学系王熠华课题组利用极低温扫描超导量子干涉仪,对UTe2超导态中的磁通涡旋进行了高精度成像研究。该工作以“Observation of vortex stripes in UTe2”为题在线发表于Nano Letters。该结果表明,UTe2中存在着源于多元序参量的、具有方向依赖性的多重特征长度尺度的非常规层级结构,导致涡旋间沿不同方向存在吸引与排斥相互作用的组合,从而驱动了涡旋条纹的形成。这一结果为UTe2具有多元序参量提供了有力证据,超越了传统的一类/二类超导体的分类框架。

新闻链接:

https://phys.fudan.edu.cn/59/fe/c7609a743934/page.htm

原文链接:

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c02265

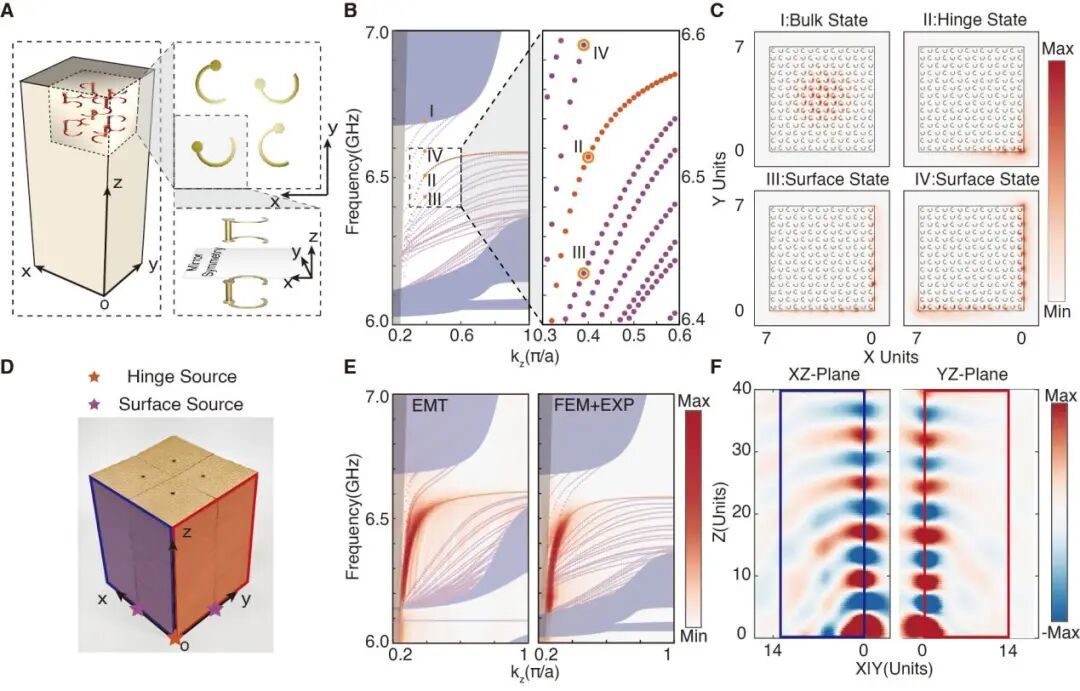

6. 未来信息创新学院周磊、马少杰团队联合香港大学张霜团队证明基于超构材料等效媒质系统中存在本征高阶拓扑绝缘体

8月15日,未来信息创新学院周磊院长、马少杰青年研究员和香港大学物理系张霜教授合作,在拓扑物态研究领域取得突破性进展。

首次在理论和实验层面证明:均匀电磁媒介中存在本征性的高阶拓扑绝缘体(HOTI)。相关研究成果以 “Intrinsic Topological Hinge States Induced by Boundary Gauge Fields in Photonic Metamaterials” 为题发表于eLight。本工作利用电磁超材料平台中人工原子的本征特性,构建了一类新型的高阶拓扑绝缘体,并在方形截面的均匀杨单极子超材料柱体中通过实验验证了拓扑棱态的存在。本工作在理论和实验层面均证实:在均匀杨单极子介质柱中存在HOTI型棱态。这些棱态源自于合成高维物理空间中非平庸的二阶陈数,其拓扑性质确保了棱模式的存在。具体而言,非平庸的在拓扑上保证了边界上具有高维外尔弧结构的非平庸边界态,具有相反二阶陈数的杨单极子或外尔面,在边界上存在连接其投影的弧线,弧线上每一点均对应于合成空间的拓扑外尔点。边界弧线上的这种外尔点与柱状结构边界法线方向变化所诱导的有效磁场发生相互作用,进而产生局域的手征零能模,其场分布形式表现为局域的HOTI型棱模式。与传统依赖于对称性保护HOTI不同,该机制产生的是本征高阶拓扑模式,其存在性不依赖于具体的材料组成、几何构型或系统对称性,因而可在任意截面形状的柱体和一系列均匀电磁材料中普适实现。

图 高阶拓扑绝缘体的超材料结构设计与表征。(a-c) 基于金属螺旋单元构建的等效杨单极子超材料结构示意图及其对应的色散关系与场分布模拟结果;(d-f) 实验样品实物图,近场扫描测得的色散关系及特征场分布

原文链接:

https://doi.org/10.1186/s43593-025-00097-7

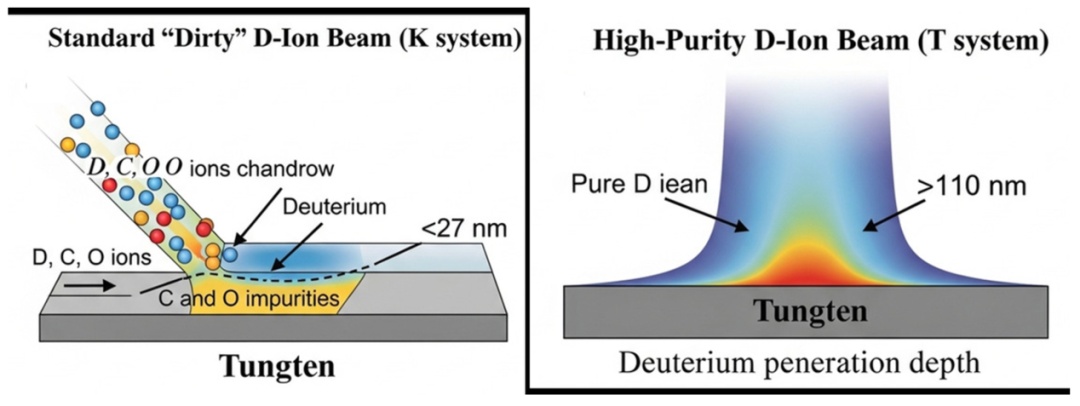

7.现代物理研究所张宏亮团队在“人造太阳”聚变堆关键材料研究中取得重要进展

8月22日,现代物理研究所张宏亮团队在“人造太阳”——聚变能装置的关键材料研究领域取得了重要突破。这项研究成果以“Critical Role of C/O Impurities in Suppressing Deuterium Diffusion and Supersaturated Layers in Tungsten”为题发表于Acta Materialia。该研究证明,看似微不足道的碳氧杂质在材料近表面形成了一道“屏障”,极大地抑制了氘向材料深处迁移。研究团队利用两种性能迥异的离子束系统——一个能产生含碳氧杂质的离子束,另一个则通过磁过滤产生高纯度的氘离子束——对钨材料进行了对比实验。研究结果呈现出显著差异:在含杂质的环境下,氘仅能在钨表层形成一个约27nm的狭窄富集层;而在高纯度环境下,氘则能够深入材料内部,形成一个超过110nm的宽阔富集层。团队通过巧妙的“杂质预注入”实验,进一步验证了这一物理机制,从根本上澄清了关于DSSL形成机理的学术争论,并为解释不同实验装置中数据差异提供了重要依据。

新闻链接:

https://imp.fudan.edu.cn/5c/7e/c48935a744574/page.htm

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121457

地球科学领域

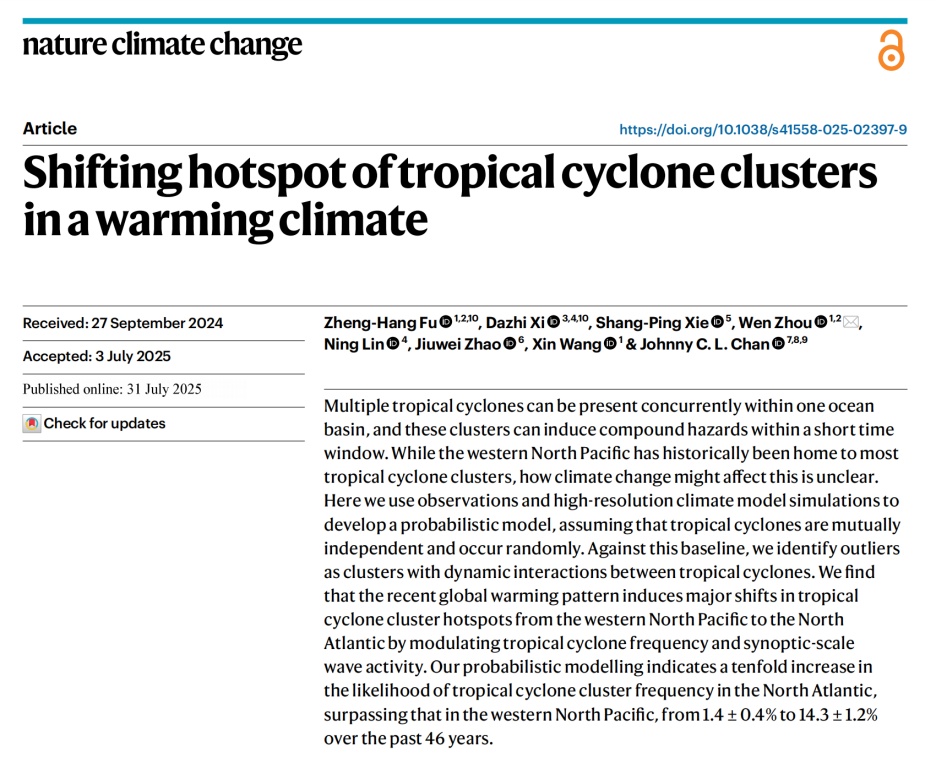

1.大气与海洋科学系周文研究团队揭示气候变化下热带气旋群发事件的变化机制

日前,大气与海洋科学系周文研究团队与香港大学、加州大学以及普林斯顿大学等国内外研究团队合作,在热带气旋群发事件建模与变化机制研究中取得重要进展,成果以“Shifting hotspot of tropical cyclone clusters in a warming climate”为题发表于Nature Climate Change。热带气旋群发事件是指同一洋盆中两个或多个热带气旋共存的现象。研究团队首先发展了一个考虑热带气旋频次、持续时间和季节循环等气候学因子,由随机概率过程驱动的热带气旋群发事件模型。基于这个框架,定量诊断了不同气候学因子对热带气旋发生和变化的影响。由于该模型没有考虑动力过程的贡献,因此会系统性地低估观测和模式模拟中的热带气旋群发频次。团队通过“假设检验”的思想,系统性地分离出了动力关联型热带气旋群发事件。研究发现类拉尼娜型的全球增暖模态能够通过调节热带气旋频次和天气尺度波活动强度,使得热带气旋群发事件的主要生成区从西北太平洋地区向北大西洋地区系统性转移。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41558-025-02397-9

2.大气科学研究院吴志伟教授团队对澳洲夏季风异常对南极海冰变化的调制作用研究有新进展

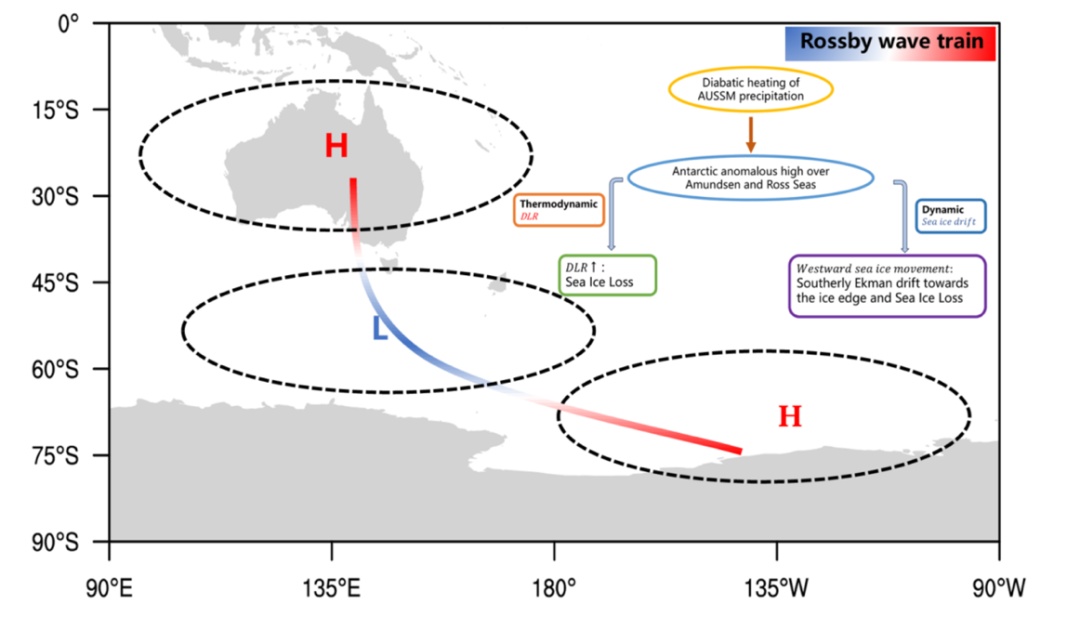

8月25日,大气科学研究院吴志伟教授团队最新研究发现,南半球夏季12月至次年2月的澳洲夏季风区降水异常可解释同期南大洋太平洋区域阿蒙森海及罗斯海约10%的海冰密集度异常。成果以“Atmospheric influence of the Australian summer monsoon on Antarctic Sea ice variability over Pacific sector”发表于Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society。基于观测和模式数据的结果表明,澳洲夏季风降水的非绝热加热作用能够触发东南方向传播的罗斯贝波列,引起南太平洋“+-+”三极子型的位势高度异常,导致南大洋太平洋区域阿蒙森海与罗斯海上空正压结构的高压异常。该高压异常通过调制地表向下长波辐射及与风驱海冰漂流相关的动力学过程,从热力与动力学角度促进了该区域南极海冰的衰减。该研究揭示了南半球夏季澳洲夏季风降水对同期南极海冰异常的定量贡献,清晰地阐述了这一过程的物理机制和调制方式,加深了对热带系统如何影响南极海冰变率的理解,有助于提升夏季南极海冰年际变变率的预测准确性。

图 澳洲夏季风影响南极海冰变率的物理机制示意图

新闻链接:

https://aos.fudan.edu.cn/5d/a2/c14817a744866/page.htm

原文链接:

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qj.70021

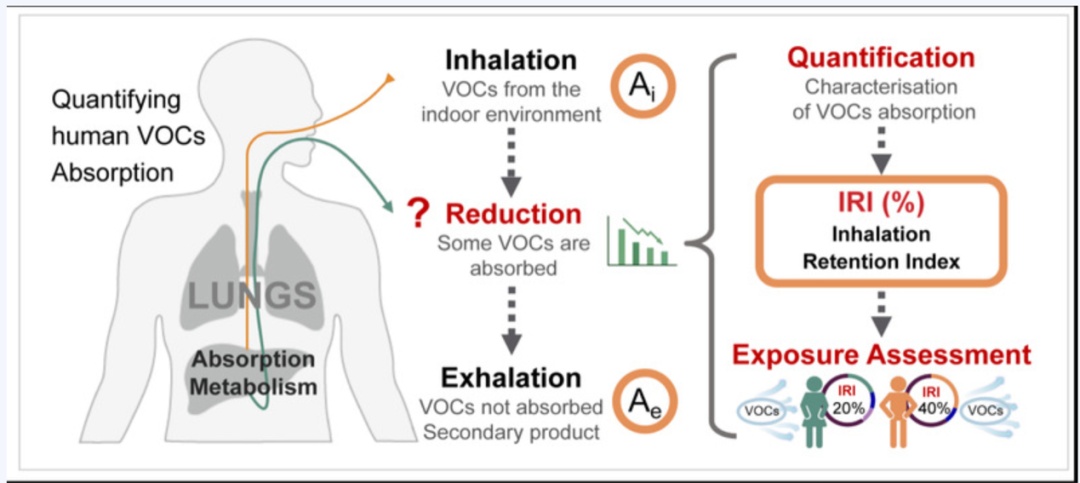

3.环境科学与工程系李想教授团队为吸入暴露和人体吸收提供了新的见解

8月25日,环境科学与工程系李想教授团队结合肺泡梯度方法,创新性地提出了IRI这一指标,用于表征外源VOCs在真实呼吸暴露下的实际吸收比例。相关成果以“Advanced Breathomics Reveals Human Absorption of Exogenous Volatile Organic Compounds”为题,发表于Environmental Science & Technology。结果显示,共识别107种呼气VOCs,其中33种表现为环境优势型,主要包括烷烃、芳香烃和醛类。外源VOCs的实际吸收率差异显著,IRI范围为27.05%~70.53%,远低于传统健康风险评估假设值。异丁烷、1-氯丁烷和十六烷表现出最高吸收率,而苯甲醛吸收率最低。这一发现首次用实证数据量化了多类VOCs在低剂量暴露情景下的真实吸收水平。通过引入IRI指数,研究揭示了分子量、职业类别和环境浓度等因素都会显著影响吸收水平(p < 0.001)。在吸收机制和风险评估方面,本研究进一步整合了蒙特卡洛模拟与生理学基础药代动力学(PBPK)模型,定量分析呼吸吸收因子对健康风险评估的影响。结果显示,如果忽略IRI,人体实际内暴露水平会被高估50-70%,而部分污染物的预测峰值浓度甚至被高估2.45倍。这一发现强调了将IRI纳入风险评估的必要性,为未来的空气污染健康管理提供了更加精准的科学依据。有效纠正了慢性低剂量暴露情景下的健康风险评估偏差。

新闻链接:

https://environment.fudan.edu.cn/5e/63/c26494a745059/page.htm

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c01777

信息领域

1.未来信息创新学院褚君浩、李文武团队对高迁移率和高稳定性锡基钙钛矿晶体管研究有新进展

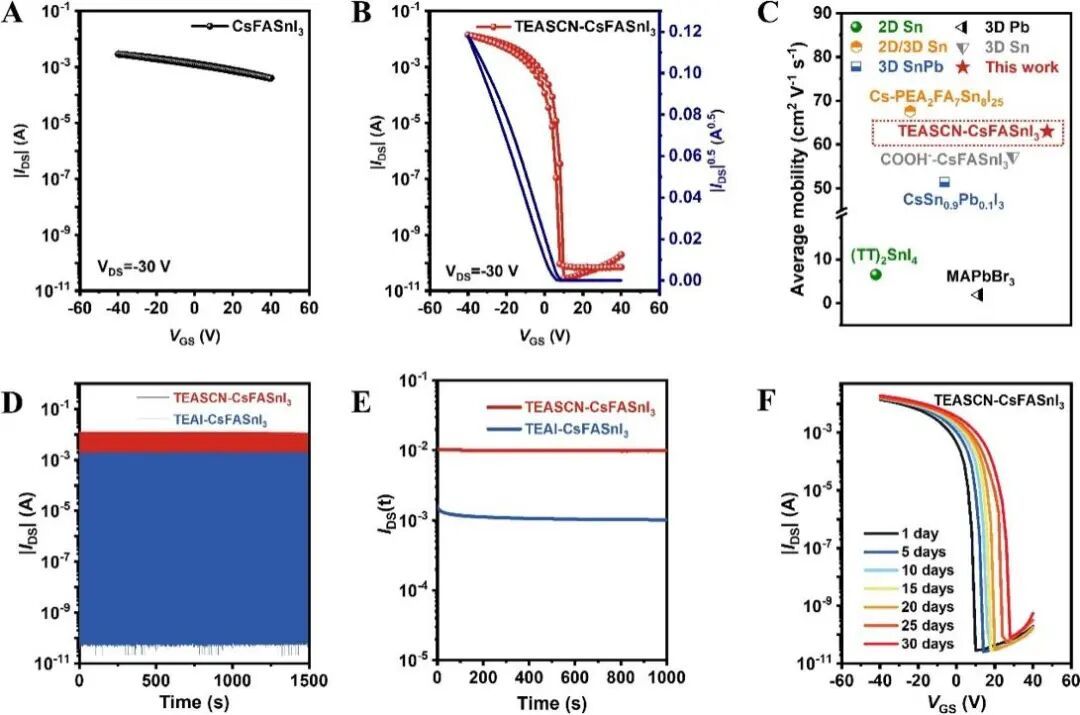

8月1日,未来信息创新学院褚君浩院士、李文武教授团队提出阴阳离子协同调控新策略,通过引入2-噻吩乙胺硫氰酸盐(TEASCN),实现对三维锡基钙钛矿结晶动力学与 Sn2+氧化行为的精准调控。这项研究成果“Tailoring Tin-based Perovskite Crystallization via Large Cations and Pseudo-Halide Anions for High Mobility and High Stable Transistors”为题,发表于Science Advances上。该策略借助TEA+与SCN-的协同作用,既诱导形成定向生长模板以优化结晶有序性,又通过配位作用抑制锡离子氧化,有效解决了材料固有缺陷与稳定性问题,为突破三维锡基钙钛矿晶体管的性能瓶颈提供了新的解决思路。优化后的器件平均迁移率达 60 cm2 V-1 s-1,且在氮气环境中可维持稳定性能长达30天,为高性能、高稳定性钙钛矿TFTs的研发提供了重要技术路径与理论支撑。

图 TEASCN对锡基钙钛矿晶体管电学性能的调控作用

新闻链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/Cs_umXGk4-RIrZ-ye7Frxw

原文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv4138

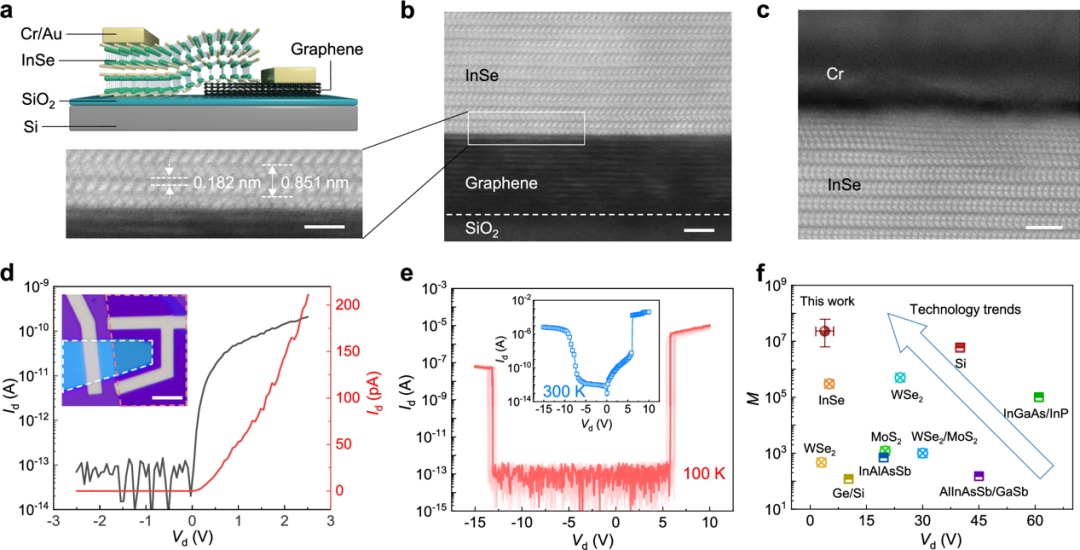

2.未来信息创新学院、光电研究院褚君浩、王建禄、陈艳课题组在基于双边盖革模式雪崩的光电器件中取得进展

8月23日,未来信息创新学院、光电研究院褚君浩、王建禄、陈艳研究团队设计并制造了一种基于非对称肖特基结(Graphene/InSe/Cr)的APD,利用InSe的物理特性(如较大的载流子迁移率)和不同功函数的电极(Graphene和Cr)来实现高效的载流子注入和倍增(图)。该项研究成果以“Bilateral Geiger mode avalanche in InSe Schottky photodiodes”为题,发表于Nature Communications上。实验结果表明,该雪崩探测器在低击穿电压下实现了高增益,并且展现出双边盖革模式雪崩现象。通过调整肖特基势垒的高度和宽度,优化载流子的注入效率和倍增区域后,实现了低功耗和高增益的APD性能。该器件在低击穿电压(1.4 V)下实现了高达6.3×10⁷的增益,接近InSe带隙的理论阈值极限。此外,该器件还具有正温度系数的电离率和极低的临界电场(11.5 kV cm⁻¹),并展现出低暗电流和噪声等效功率,能够在室温下检测到约35个光子的微弱光信号。该研究为开发高增益、低功耗的雪崩光电二极管提供了新的策略。

图 a. Graphene/InSe/Cr 肖特基结APD器件结构示意图;b. 器件在300K和100K的双边雪崩击穿特性曲线;c. Graphene/InSe/Cr 肖特基结APD与传统半导体APD及其他二维材料APD的击穿电压(Vbd)与增益(M)关系对比;d. 300K和520 nm激光波长,70.7fW至418.7fW功率范围内暗态及光照下器件的I-V曲线;e. 520nm入射光波长下不同反向偏压Ia的3dB带宽;f. 300K时器件在不同偏压下的噪声电流随频率变化曲线。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-62383-9

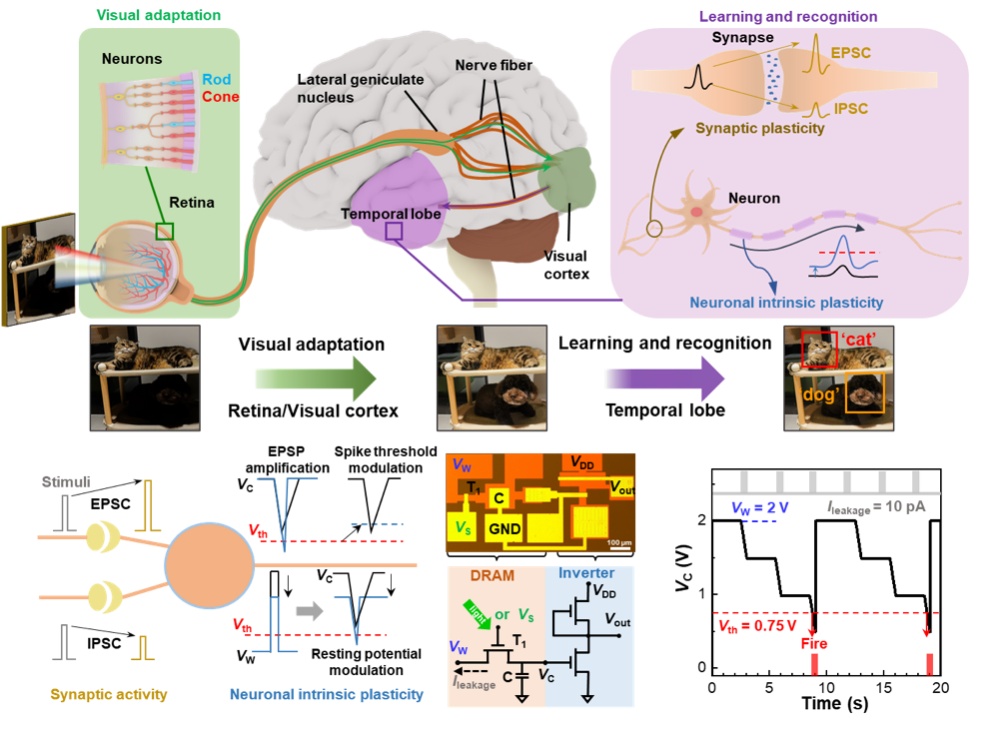

3.微电子学院包文中、集成电路与微纳电子创新学院周鹏联合研究团队与香港理工大学实现基于二维半导体DRAM的仿生神经元再类脑视觉芯片新突破

8月11日,微电子学院包文中、集成电路与微纳电子创新学院周鹏联合研究团队与香港理工大学柴扬教授合作,利用晶圆级二维半导体(MoS2)材料,基于动态随机存储器(DRAM)原理,提出了一种新型仿生神经元结构,并首次在单一硬件中实现了内在可塑性(Intrinsic Plasticity)、脉冲时序编码与视觉适应的协同集成。近日,相关成果以《基于单层二硫化钼的内在可塑性仿生神经元》(“A Bio-inspired Neuron with Intrinsic Plasticity Based on Monolayer Molybdenum Disulfide”)为题发表于Nature Electronics。研究者开发了一种生物启发的神经网络(BioNN)用于图像识别,将二维DRAM神经元模块用作图像预处理和计算层。该神经元能够同时进行脉冲时序编码、神经元本征可塑性调节、视觉适应的生物神经动力学过程,打破传统神经形态硬件架构限制,将感知、记忆、计算一体化,从而实现高效集成的类脑视觉事件处理。未来,二维神经元模块可作为拓展成大型神经形态计算系统的通用基本单元,与先进传感器、存储器及类脑算法深度融合,高效构建从边缘智能终端到大规模分布式类脑网络;其在自动驾驶、智慧医疗、机器人感知、脑机接口等领域发挥作用,为低功耗、实时响应的智能系统提供基础支撑,并推动类脑计算技术向更接近生物神经系统的方向演进。

图 模拟人脑视觉适应和特征识别的二维DRAM仿生神经元电路

新闻链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/o0sudTkmiW75RQd3IUduSQ

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41467-025-62383-9

生命医学领域

1. Cell|公共卫生学院粟硕团队带着“地图”追踪微生物与耐药基因,为全球首次绘制哺乳动物高分辨率微生物图谱

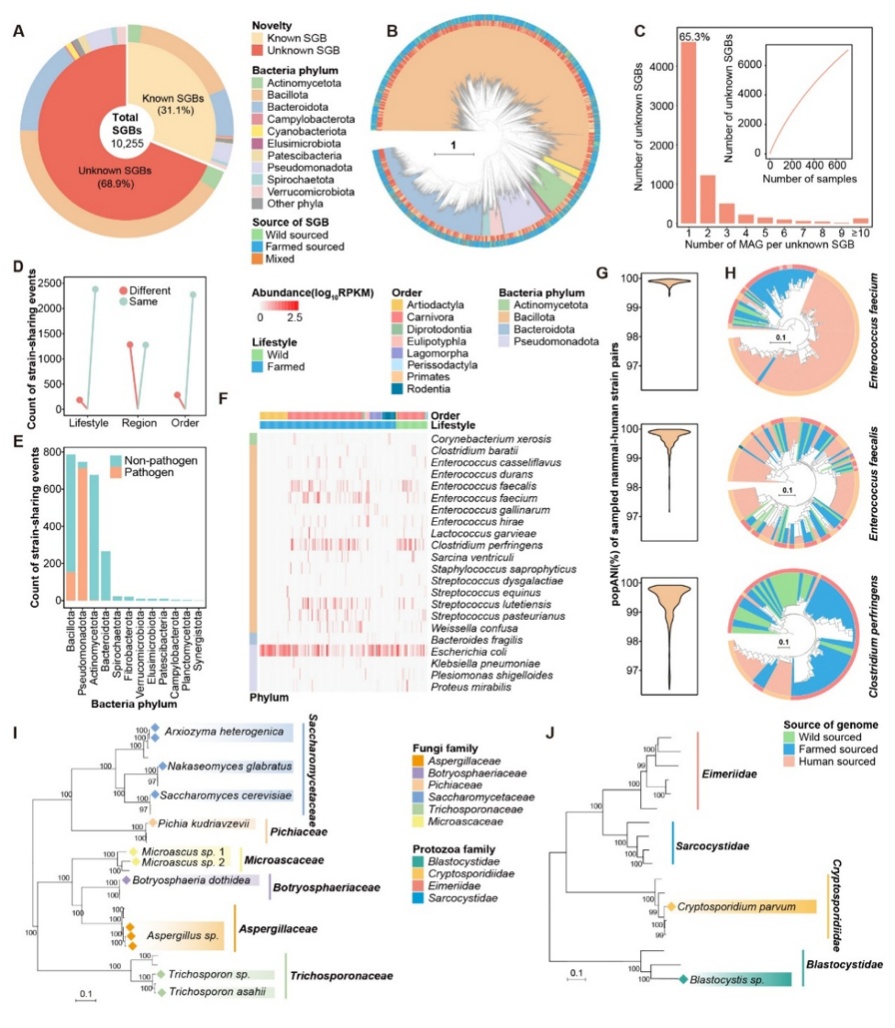

8月26日,公共卫生学院、上海市重大传染病和生物安全研究院粟硕教授团队联合中国科学院微生物研究所等多家单位,在国际学术期刊《细胞》(Cell)发表题为“Extensive cross-species transmission of pathogens and antibiotic resistance genes in mammals neglected by public health surveillance”。研究首次系统解析了大量此前未知的哺乳动物微生物组多样性,并绘制了临床重要ARGs的跨宿主共享网络,拓展了人类对于微生物组成和多样性的认知边界和深度,并为微生物源疾病和抗生素耐药性防控提供重要理论基础。

研究团队构建了两大创新分析框架:1.交叉多组学高分辨率微生物组解析框架:融合多组学测序、精准微生物基因组重构、新型物种划分策略以及基于基因组比较的同源菌株识别,实现低丰度及新型微生物的精确鉴定,并追踪跨宿主菌株共享事件。2.ARG与MGE高精度注释框架:通过多数据库交叉验证及ARG-MGE联合分析,实现ARGs和MGEs的精细分类和精准丰度计算,并构建重要ARGs的跨宿主共享网络。基于高分辨率微生物组解析框架,研究团队回收了245个病毒、25,442个细菌、13个真菌和2个寄生虫基因组,极大扩展了现有微生物参考数据库。共鉴定出128种病毒、10,255种细菌、201种真菌和7种寄生虫,其中约70%的细菌物种(超过7000种)被推测为潜在新物种,揭示了哺乳动物体内丰富的微生物“暗物质”。

多层次群落结构分析显示,微生物群落在相同地理区域、宿主分类、及生活方式下显著相似。团队利用高分辨率基因组比对与菌株分辨技术,首次系统揭示了哺乳动物微生物组中广泛的跨地理区域、宿主分类及生活方式界限的菌株共享现象,涵盖已知病原菌及非病原菌。这为深入理解病原菌生态学和精准评估公共卫生风险提供了坚实的科学依据。研究中观测到ARGs与MGEs高度共现,其中约五分之四的共现事件由插入序列(IS,一类MGE)介导,提示哺乳动物微生物组可能成为潜在可移动ARGs的储存库。

新闻链接:

https://shmc.fudan.edu.cn/news/2025/0828/c1892a146489/page.htm

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.08.016

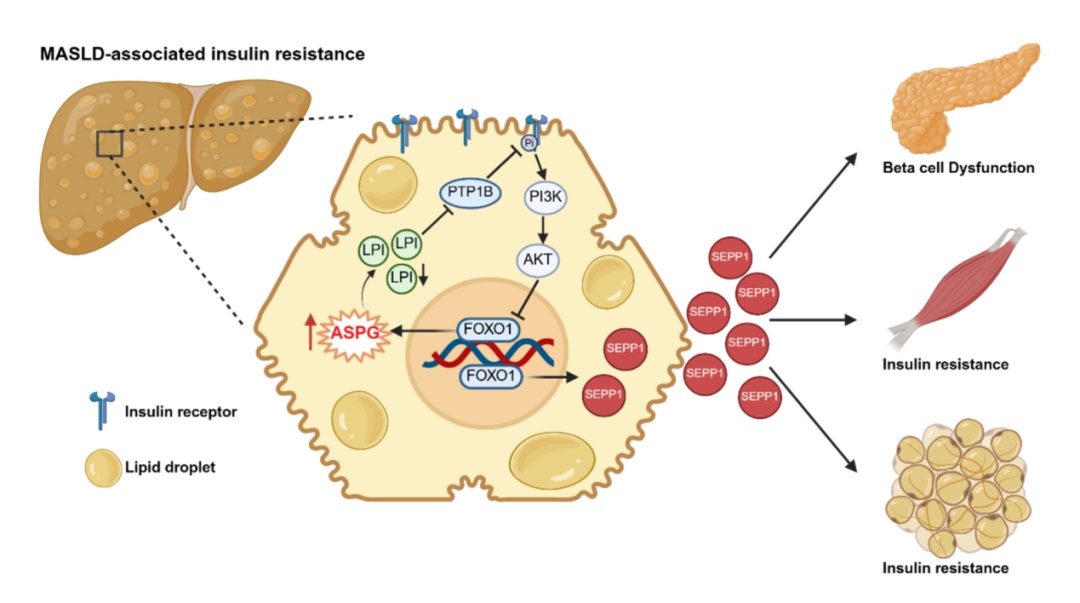

2. 基础医学院/代谢分子医学教育部重点实验室潘东宁团队发现肝ASPG介导的溶血磷脂酰肌醇分解代谢损害胰岛素信号转导

8月4日,基础医学院/代谢分子医学教育部重点实验室潘东宁团队在EMBO Journal发表题为“Hepatic ASPG-mediated lysophosphatidylinositol catabolism impairs insulin signal transduction”。该研究发现天冬酰胺酶(Asparaginase, ASPG)通过水解并降低肝细胞内溶血磷脂酰肌醇(LPI)水平,消除了 LPI 对酪氨酸磷酸酶PTP1B活性的抑制作用,进而抑制胰岛素信号转导并促进肝因子 SEPP1 分泌,最终加剧全身胰岛素信号转导障碍。研究揭示 ASPG 控制的生物活性脂 LPI 水平可调节胰岛素抵抗和胰岛素分泌,为改善全身血糖稳态提供了补充治疗策略。

该研究发现MASLD患者肝脏ASPG 蛋白水平显著升高,且与患者胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)和甘油三酯葡萄糖指数(TyG)呈正相关,提示肝 ASPG 参与调节 MASLD 发生时胰岛素信号转导缺陷。动物实验表明,肝细胞 Aspg 过表达显著加重小鼠全身胰岛素信号转导紊乱,而肝细胞特异性敲除 Aspg则保护肥胖小鼠胰岛β细胞功能,并提高主要代谢组织胰岛素敏感性。本研究发现肝细胞内 LPI 可直接结合并抑制PTP1B 活性,以不依赖于 LPI 受体 GPR55 的方式发挥作用,这与经典的 LPI-GPR55 作用模式完全不同,表明溶血磷脂分子 LPI 具有多种生物活性。研究表明肝细胞 ASPG 在MASLD背景下成为胰岛素信号转导缺陷的“助推器”,降低 ASPG表达水平是增强全身葡萄糖稳态的潜在途径。

图 MASLD患者的肝细胞高表达ASPG,ASPG水解LPI,解除LPI对PTP1B磷酸酶活性的抑制,进而阻碍肝细胞内胰岛素信号转导并增加肝因子SEPP1表达。SEPP1促进肝外组织胰岛素抵抗和胰岛素分泌缺陷

新闻链接:

https://shmc.fudan.edu.cn/news/2025/0828/c1892a146489/page.htm

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.08.016

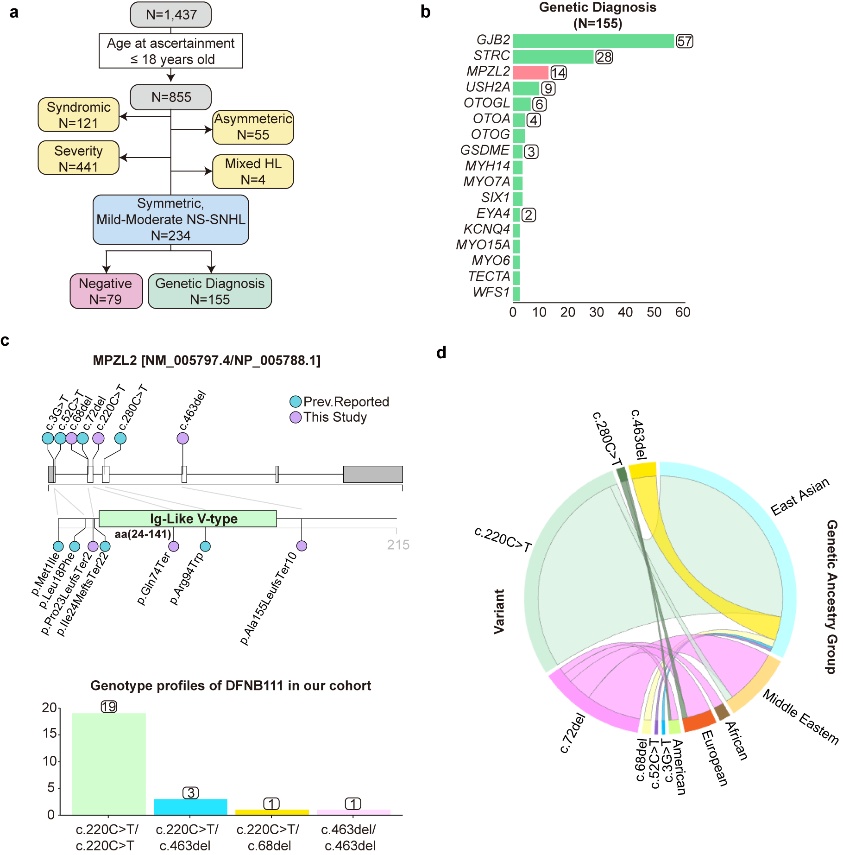

3. 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院舒易来教授团队与多方展开国际合作,进一步拓宽了单碱基编辑技术在遗传性疾病中的应用范围

8月5日,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院舒易来教授团队与韩国首尔大学医院Sangsu Bae、Sang-Yeon Lee教授团队展开国际合作。在Nature Communications上发表题为“PAM-flexible adenine base editing rescues hearing loss in a humanized MPZL2 mouse model harboring an East Asian founder mutation”的研究论文。该成果揭示了PAM灵活的腺嘌呤碱基编辑器(ABE)可挽救携带东亚始祖突变的人源化MPZL2小鼠模型中的听力损失,为遗传性听力损失提供了潜在的精准治疗策略。约60%的先天性耳聋是由遗传因素所导致的,目前已知的耳聋基因超过200个,然而目前暂无临床上市的治疗药物。MPZL2突变是非综合征型常染色体隐性遗传性耳聋DFNB 111(autosomal recessive genetic forms 111)的原因。患者主要表现出早发性、进行性的轻度至中度感音神经性听力损失,且听力损失在高频更为明显。

2018年,MPZL2首次被报道与遗传性听力损失相关。近年,一项基于大规模轻度至中度感音神经性听力损失(SNHL)儿童队列的前瞻性研究表明,MPZL2是导致遗传性轻度至中度SNHL的第二常见基因,占17.3%,仅次于STRC基因(55.8%)。值得注意的是,MPZL2中的某些特定突变(如c.220C>T)在东亚人群中具有始祖效应(founder effect),提示其可能为该地区特有的遗传风险因素。研究团队基于临床队列研究,对遗传性耳聋1437例无亲缘关系的耳聋家系进行了系统性病因学分析,筛选出234例表现为对称性、轻中度非综合征型SNHL未成年患者(≤18岁),明确了155例患者的致病基因(66.2%)。其中24例与MPZL2基因突变有关(15.5%),且23例(95.8%)患者携带至少一个c.220C>T等位基因突变。c.220C>T等位基因在东亚人群中频繁出现,提示该突变可能为东亚地区的始祖突变。

研究团队基于可实现A·T到G·C碱基编辑的腺嘌呤碱基编辑器(ABE),研发了一种具有较低旁观者编辑和脱靶效应的PAM灵活的ABE变体治疗体系:ABE8eWQ SpRY:sgRNA3。通过双腺相关病毒(dual-AAV)的递送,研究团队成功纠正了异常基因表达,恢复突变小鼠内耳结构的完整性以及MPZL2蛋白的表达,突变小鼠的听力显著恢复并维持至少20周,且没有观察到明显的脱靶效应。该研究进一步拓宽了单碱基编辑技术在遗传性疾病中的应用范围,丰富了单碱基编辑技术的应用场景,增强了ABE技术应用于其他遗传性疾病的信心。

新闻链接:

https://shmc.fudan.edu.cn/news/2025/0817/c1892a146431/page.htm

原文链接:

DOI:10.1038/s41467-025-62562-8

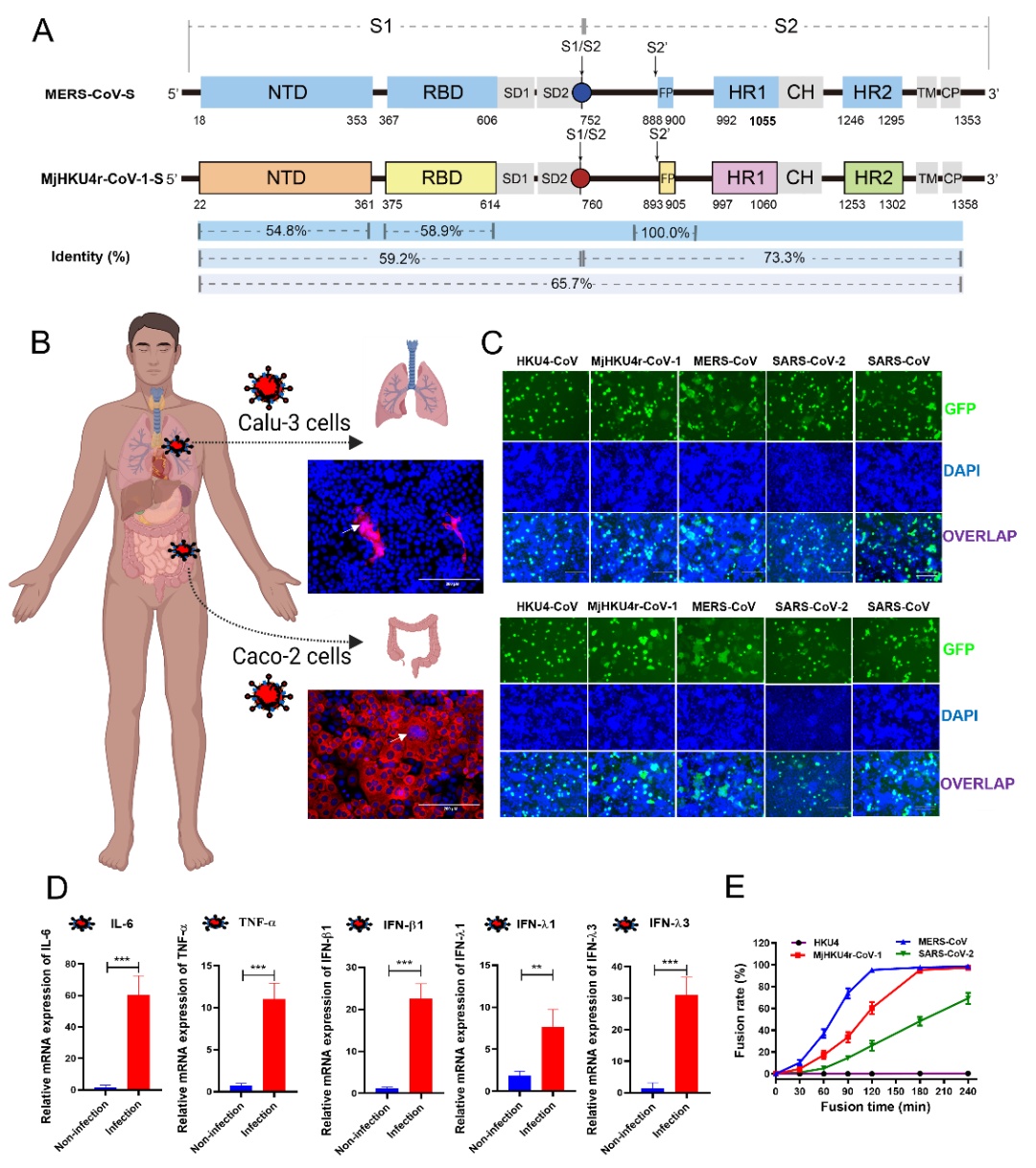

4. 基础医学院、上海市重大传染病毒和生物安全研究院夏帅、陆路、姜世勃教授及其合作团队揭示MERS相关冠状病毒的膜融合入侵机制并开发高效膜融合抑制剂

8月19日,基础医学院、上海市重大传染病毒和生物安全研究院夏帅、陆路、姜世勃教授及其合作团队在Cell Reports Medicine上在线发表题为“A MERS-related coronavirus circulating in pangolins exhibits strong fusogenicity in human cells and high sensitivity to fusion inhibitors”的研究论文。该研究发现MjHKU4r-CoV-1感染人源细胞后,诱发大量合胞体形成,并伴随显著炎症反应,进一步提示该病毒可能具有较高的致病性。鉴于冠状病毒刺突(S)蛋白在病毒膜融合入侵靶细胞过程中的关键作用,研究团队系统比对了MjHKU4r-CoV-1-S与MERS-CoV-S功能域的同源性,并构建了MjHKU4r-CoV-1-S的细胞-细胞融合系统,从而全面解析其膜融合过程中的动力学特征。结果显示,MjHKU4r-CoV-1-S蛋白介导膜融合效率远高于HKU4-S和SARS-CoV-2-S (KP.2)组,这与MjHKU4r-CoV-1活病毒感染实验中大量合胞体形成现象高度一致。

为了进一步揭示MjHKU4r-CoV-1-S蛋白介导膜融合的分子机制,研究团队与中国科学院生物物理研究所朱赟研究员团队合作,构建并表达了包含病毒HR1(989-1,064)和HR2(1,253-1,296)功能域的重组蛋白,并成功解析了病毒HR1-HR2功能域相互作用的晶体结构。结构显示三个HR1分子相互作用形成三聚体核心,三个HR2分子反向平行地作用于HR1三聚体表面的疏水性沟槽中,从而形成了经典的六螺旋(6-HB)结构。结构显示,MjHKU4r-CoV-1-HR2中上大量疏水性氨基酸残基(如I1259, I1262, T1264, L1267, L1269等)负责与HR1疏水沟槽的结合。同时,HR2上E1272、S1286、K1291等氨基酸残基与HR1间存在着重要的电荷相互作用。此外,MjHKU4r-CoV-1 6-HB表现出与MERS-CoV 6-HB相似甚至可能更强的稳定性,并且在多个关键位点上优于SARS-CoV-2 6-HB。

总体上,该研究发现了MjHKU4r-CoV-1在感染过程中,可诱发显著合胞体形成和炎症反应等病原学特征,进而系统揭示了其S蛋白通过HR1-HR2功能域相互作用、形成6-HB而介导病毒高效膜融合入侵靶细胞的具体分子机制和结合细节;并以此为靶点,成功研发出系列HR2衍生活性多肽,其抑制病毒活性可达低纳摩尔水平。这些HR2衍生肽具有较好的开发应用前景,将为应对未来可能爆发的MERSr-CoV疫情提供重要防治手段。

图 MjHKU4r-CoV-1 诱发合胞体形成和炎症因子表达

新闻链接:

https://shmc.fudan.edu.cn/news/2025/0817/c1892a146430/page.htm

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.102277

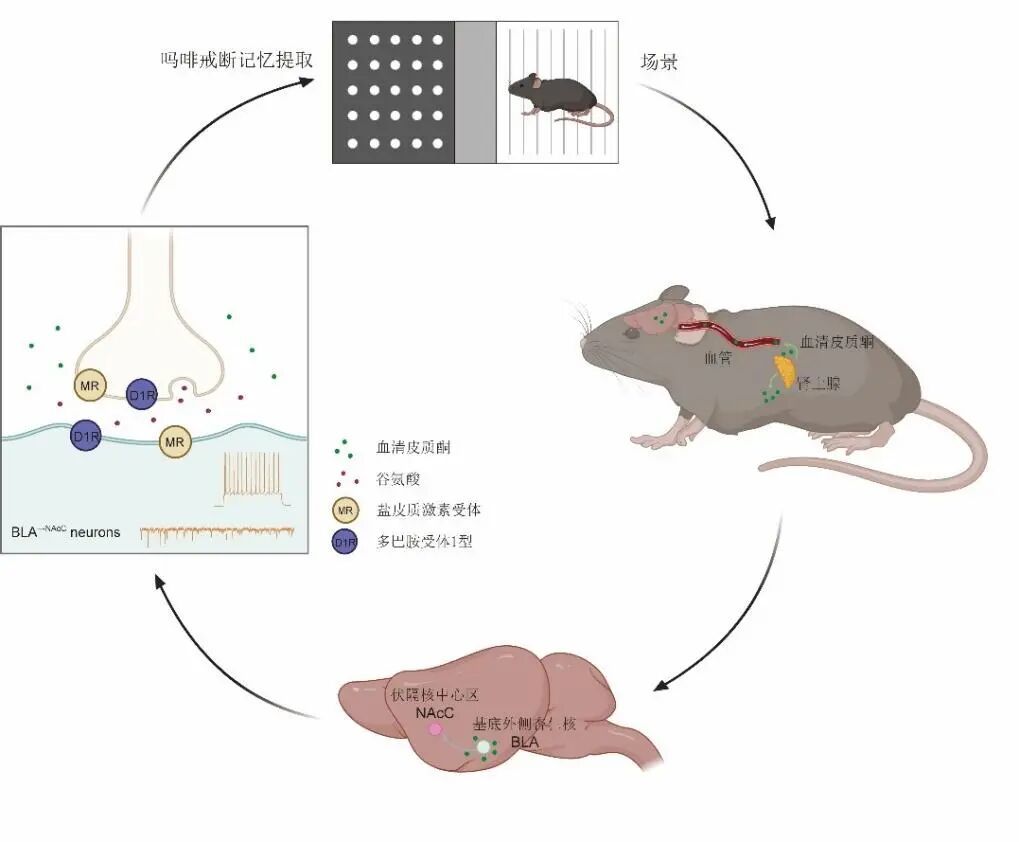

5.脑科学研究院/脑功能与脑疾病全国重点实验室郑平团队发现外周血皮质酮参与场景唤起成瘾记忆的新机制

8月23日,脑科学研究院/脑功能与脑疾病全国重点实验室郑平教授课题组的研究工作发现外周血皮质酮参与场景唤起成瘾记忆的新机制。相关研究成果以“Corticosterone Contributes to Context-Triggered Retrieval of Morphine Withdrawal Memories by Acting on Basolateral Amygdala Neurons Projecting to Nucleus Accumbens Core”为题发表于Advanced Science。

研究团队将毒品成瘾鼠放在两个场景不同的盒子中,然后在一个盒子中使成瘾鼠突然戒断毒品,使其产生痛苦的戒断症状,形成毒品戒断痛苦记忆,并且将这个记忆与其所处的场景联系到一起,以后将这个鼠再放到这个场景中,它就可以重新激活毒品戒断痛苦记忆,从而使其厌恶这个场景而“逃离”这个盒子。利用这个模型,团队研究了外周血中的皮质酮在介导场景提取药物戒断记忆中的作用和机制,发现与吗啡戒断记忆关联的场景可诱发血清皮质酮水平显著升高;手术切除肾上腺抑制血清皮质酮生成后,场景诱导的吗啡戒断记忆提取受到明显抑制,而补充皮质酮可逆转这种抑制作用,这些结果表明外周血皮质酮参与了场景提取吗啡戒断记忆。团队进一步研究了外周血皮质酮如何作用于脑参与场景提取吗啡戒断记忆。基底外侧杏仁核(BLA)是药物戒断记忆形成、存储和提取的核心脑区,该脑区表达有两种皮质酮受体-MR和GR。

结果显示抑制BLA的MR可以降低场景对吗啡戒断记忆的提取,但抑制BLA的GR没有作用,表明皮质酮通过作用于BLA的MR参与吗啡戒断记忆的提取。BLA内含有投射到多个脑区的神经元,课题以前的研究表明投射到伏隔核(NAc)的BLA神经元在遇到戒断相关场景时发生记忆相关可塑性变化,抑制该神经元可明显抑制场景对吗啡戒断记忆的提取,表明该神经元在吗啡戒断记忆提取中具有重要作用。因此,很有可能皮质酮在BLA是通过作用于投射到NAc的神经元参与吗啡戒断记忆提取。为证实这一假说,团队观察了抑制BLA的MR对场景激活BLA-NAc投射神经元的作用及抑制BLA-NAc投射神经元对场景提取吗啡戒断记忆的影响,结果证实了这一假说。团队进一步研究了MR如何激活BLA-NAc投射神经元参与吗啡戒断记忆提取,结果显示MR可增强BLA-NAc投射神经元的谷氨酸能输入通路,强化D1受体对该通路谷氨酸传递的调控作用,提升BLA-NAc投射神经元的内在兴奋性。

图 外周血皮质酮参与场景唤起成瘾记忆的新机制

新闻链接:

https://shmc.fudan.edu.cn/news/2025/0827/c1892a146482/page.htm

原文链接:

https://doi.org/10.1002/advs.202503409

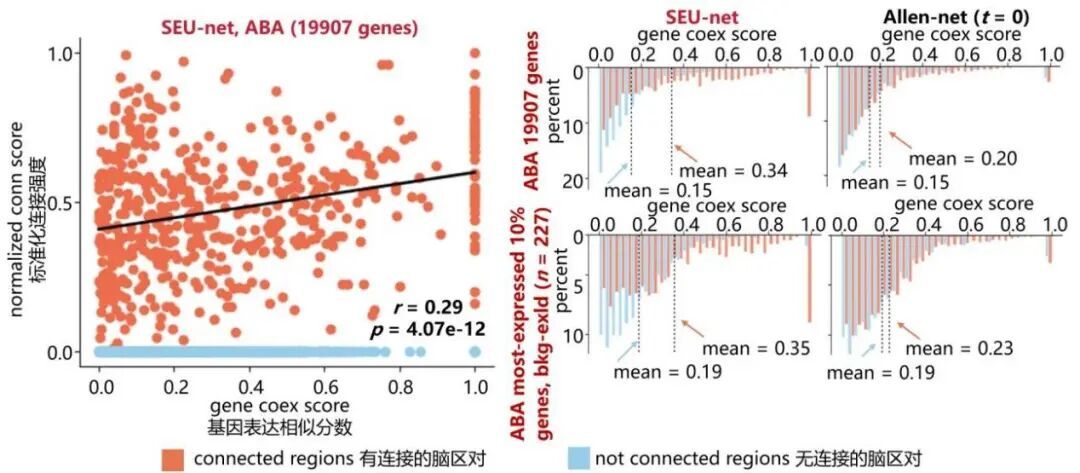

6.脑智研究院彭汉川课题组揭示小鼠全脑尺度单细胞精度的大脑联接组统计蓝图

8月26日,脑智研究院彭汉川教授课题组成功开发出一种基于小鼠神经元完整形态重建的可扩展的大脑单细胞联接图谱。成果以“Reconstruction of a Connectome of Single Neurons in Mouse Brains by Cross-Validating Multi-Scale Multi-Modality Data”为题,在线发表于Nature Methods。不同于以往介观尺度的脑区间的连接分析,这项研究以神经元完整形态为基础,深入挖掘了单神经元之间的具体连接模式,揭示了特定的子网络连接的模式,定量说明了单细胞网络下脑区连接强度与基因共表达间存在显著相关性,对于理解大脑如何处理信息、如何进行复杂思维具有重大意义。

研究团队基于当前最大的神经元形态数据集之一,构建了两种互补的单神经元连接网络:arbor-net和bouton-net。研究结果显示,arbor-net和bouton-net所描绘的大脑连接网络均呈现出高度的空间模块化特征,与小鼠大脑基于解剖学的功能区域划分存在一致性。研究团队对脑区间基因共表达和神经元连接的关系进行探讨发现两个脑区的连接强度越高,则基因共表达的强度也越高;另一方面,单细胞尺度下的连接具有更高的与基因共表达的相关性。同时,团队发现了单细胞尺度下的脑网络存在丰富的子网络特征。

图 脑区间的联接信息和基因共表达的关系

新闻链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/dOBsM12LfIORK17BBIOIkw

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41592-025-02784-2

来 源

科学技术研究院

组 稿

校融媒体中心

编 辑

王芊一

责 编

殷梦昊