最近,有多少人抢到了Labubu新款?

线上预售通道开启仅几分钟,库存便被一抢而空。而Labubu的走红并非个例,从潮玩手办到文具、美妆,甚至食品,盲盒的边界不断扩张,成了当下最火的消费模式之一。

可为什么一个小小的盒子,能让人甘愿掏空钱包、欲罢不能?—— 这背后,是心理学原理在悄悄发力。

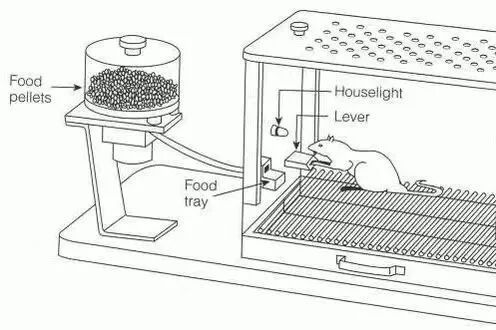

美国著名的行为主义心理学家斯金纳设计了一系列斯金纳箱实验,他将一只小鼠置于带有按键的箱子内,设定了这样的机制:每当小鼠按压按键,就会有一颗食物从装置中掉落。 经过一段时间的反复尝试,小鼠逐渐掌握了规律,在感到饥饿时,会主动去按压按键以获取食物。

在斯金纳看来,掉落的食物对小鼠的按键行为起到了 “正强化” 作用。正是这种积极的反馈,促成了小鼠按键获取食物行为的建立。继续试验发现,即使没有食物掉落,小鼠在很长一段时间内仍会继续按键行为。经过几百次失败后,小鼠的按键行为才会最终消失。

斯金纳箱实验示意图

盲盒的设计,复刻了斯金纳箱的逻辑。消费者永远无法提前知晓下一个盲盒内的款式,这种不确定性会让大脑持续处于期待奖励的兴奋状态,促使人们不断尝试抽盒。即便连续多次抽到重复款式,消费者仍会认为下一次有机会抽到心仪款式,从而无法停止抽盒行为。

在我们的大脑中,还有一个“奖赏机制”,大脑通过释放多巴胺来奖励某些行为。这个“奖赏机制”非常独特,即大脑对意料之外的奖赏释放的多巴胺比意料之中的奖赏释放的多3~4倍。

当消费者拆到心仪款式时,大脑会瞬间分泌大量多巴胺。这种神经递质能带来短暂的愉悦感,让大脑形成「拆盲盒与快乐相关联」的认知。但多巴胺的特性在于,其分泌水平在短暂高峰后会迅速回落,甚至低于正常状态。

为了重新获得之前的愉悦感,消费者会倾向于再次进行抽盒行为,进而陷入“抽盒→分泌多巴胺获得快乐→多巴胺水平回落→再次抽盒” 的循环。随着循环次数增加,消费者需要更多次抽盒才能达到之前的愉悦程度,从而形成依赖。

行为经济学中的损失厌恶理论指出,人们因 “失去” 产生的负面感受,强度远大于 “得到” 带来的正面感受。盲盒的系列化设计,正符合这一理论。

当消费者集齐一套盲盒中的大部分款式时,会自然形成「距离集齐整套只差一步」的认知。此时若停止消费,消费者会陷入「担心此前的投入无法形成完整结果」的焦虑,这种焦虑会推动他们继续下单抽盒。即便需要多次尝试才能获得最后一款,消费者仍会认为若这时候停止,之前的消费就会失去意义,进而持续投入。

AI制图

而在社交平台上,晒盲盒已成为常见现象。部分用户分享“一次抽中隐藏款” 的经历,部分用户发布 “集齐整套盲盒” 的攻略,还有用户组建专门的盲盒交流群。这种密集的社交互动会触发消费者的从众心理,当身边多数人都参与盲盒消费时,消费者会担心自己落后于潮流,进而主动加入这一消费群体。

此外,还有群体认同效应。当有人晒出抽到的稀有款式,获得他人羡慕与认可时,会产生自身价值得到肯定的满足感,进而增加在盲盒上的时间与金钱投入。

盲盒的魅力,在于它能给平凡的生活带来小惊喜。但真正的快乐,从来不是靠“拆出来” 的,与其在盲盒的不确定性里焦虑,不如把时间和金钱花在确定的美好上 —— 比如买一本喜欢的书,去一次期待已久的旅行,或是为心中的梦想多付出一份努力,见证自己一点点靠近目标的成长。

毕竟,比起 “拆” 来的未知,那些用心经营的每一刻,才是生活里独一无二、无可复制的 “限量版” 快乐。

作者:四月

参考文献:

[1]吴越. 盲盒抽不停,背后竟是心理成瘾?[J]. 中医健康养生, 2025, 11 (07): 32-34.

[2]岑嵘. 盲盒背后的“上瘾密码”[J]. 中学生天地(B版), 2021, (05): 10-11.

[3]王茜, 戴凯琳. 盲盒为何让人上瘾[J]. 法人, 2021, (01): 55-58+4.

[4]应飞虎. 基于损失厌恶的数字营销及其法律规制[J]. 政法论丛, 2025, (01): 110-123.

除已标注来源外,文内图片均来自包图网(获授权使用),转载可能引起版权纠纷。