▶ 本文字数2972字 ,预计阅读时间9分钟

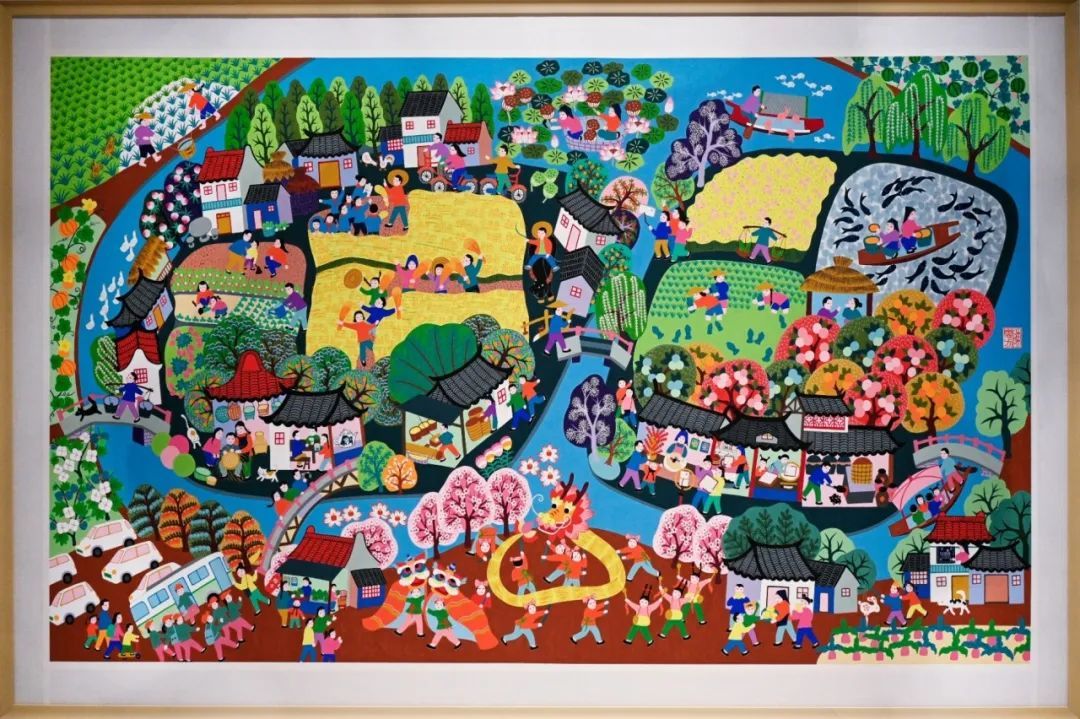

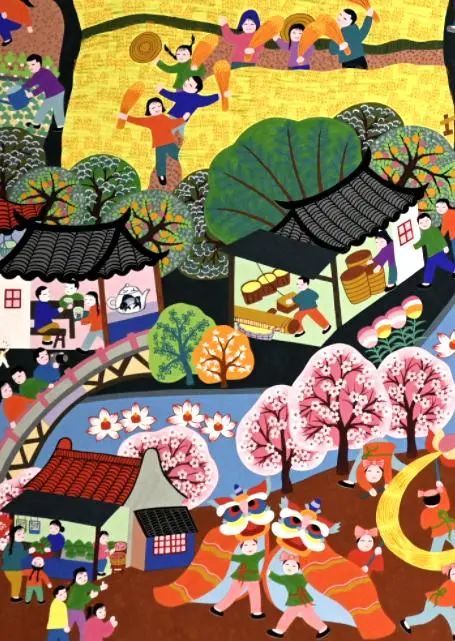

8月24日,首届中国乡土绘画(农民画)作品展览在中华艺术宫圆满落幕。展厅内,巨幅农民画作品《沪派江南——新元圩田农耕图》格外吸引人,在2.5米巨幅中感受四季农忙。画作出自金山农民画家陈惠方之手,以满幅构图将传统农耕场景与现代生活元素巧妙融合,四季更迭的乡村图景在明快色彩中跃然纸上。

展览于6月27日盛大开幕,在51天的公众开放展期内,接待观众近55万人次,组织各类公共教育活动157场,线上观展和参与活动观众近20万人次,全媒体影响力累计3.95亿人次。来自全国各地的乡土绘画艺术家们带来了544件作品,共同呈现了一幅色彩斑斓的新时代乡土画卷。展览以“耕耘”“收获”“欢庆”“新貌”四个篇章串联起叙事脉络:从田间劳作的汗水,到丰收时节的笑靥;从烟火人间的喜乐,到乡土文明蓬勃生长的新时代图景。

这些作品以鲜明而质朴的艺术语言,展现出乡土生活的丰富面貌。艺术家们通过浓烈的色彩、充满故事性的构图,描绘了乡村田园的自然风貌、农耕文明的传统记忆,以及乡村振兴带来的新气象。展览既是一次乡土艺术的集中展示,也是对中国乡村社会发展与文化传承的生动记录与见证。

当我们走进展厅,首先映入眼帘的就是《沪派江南——新元圩田农耕图》,这幅巨幅作品持续吸引着众多游客停留驻足拍照,这幅作品究竟有哪些独特魅力呢?

新元农耕图的灵感来源地——金山新元村

《沪派江南——新元圩田农耕图》出自金山区农民画家陈惠方之手。55岁的陈惠方生于金山农民画世家,一家四代接力守护着这门传统民间艺术。她5岁便拿起画笔,20岁走上专业化创作道路,35年来始终坚持探索实践,将金山农民画的非遗基因转化为鲜活的当代审美语言。陈老师的艺术探索,早已超越了个体表达,而是融入了新时代江南乡村传承与发展的脉络之中。

2024年,《上海市特色村落风貌保护传承专项规划》发布,该规划以郊野乡村地区“滩水田林湖草荡湿”蓝绿空间为基底,提炼出具有典型辨识度的“沪派江南”空间意象表达,识别构建了“六域、八脉、十二意象”的上海乡村风貌空间结构。而陈老师的家乡,金山区新元单元便是“棋盘”意象的重要试点。

作为新元试点单元的设计团队,上海同济城市规划设计研究院的规划师们与陈惠方老师共同策划内容,陈老师亲自执笔创作绘制的《沪派江南——新元圩田农耕图》便应运而生。

在陈惠方老师的笔下,我们欣赏到一派江南水乡独特景观特色与乡土风物。她采用明亮饱和的色彩,黄、红、绿、蓝等高纯度色块并置,形成强烈的视觉冲击力,体现了画家热烈的情感和对生活的赞美;散点透视的特性,让生活场景彼此交织,丰富的层次充满了叙事性。可以说这不仅仅是一幅乡土绘画,更是一种集体记忆的保存与呈现。

画中格局:新元村千年圩田肌理

如果说《沪派江南——新元圩田农耕图》是一幅色彩斑斓的江南长卷,那么它的原型——金山区新元村,就是那幅画最真实的底色。

地理与历史共同塑造的水乡空间基底

新元村位于金山区地势最低洼处,历史上多湖沼湿地。自唐以来,圩田兴起,先民千年来向湖争田,与新元位于湖荡平原和湖积平原交界处的特殊地理环境,共同塑造了 “水包田、田包村、村包田”的独特圩田肌理。

新元圩田肌理的五重空间意象

这一独特的圩田肌理,赋予了新元村丰富而多元的空间形态,其意象可以概括为五大特色。

大水绕田:新元村最外围,塘浦切割田园,呈现大水包大田的辽阔沃野景象。

田林包村:稻田整齐铺展,错落的树林环绕新元村,为我们展现穿田探林的自然妙语,稻穗摇曳的乡村画卷。

村依水生:新元村的房舍依水而立,顺流而居,水陆相生的聚落格局中,流淌着世代延续的农耕生活气息。

村包田野:宁静的村庄中央包围着田野,这里展现了纯粹的大地农业景观,传承千年百载的耕梦记忆。

田包溇沼:稻田环绕间,一汪碧水映入眼帘,村民摇橹穿行,传承溇沼古法的历史遗存。

画中场景:原生乡村的生活印记

陈惠方老师在画中描绘了极为丰富的新元生活场景,从田间的辛勤耕耘到集市的热闹繁华,一幅生动的江南乡土百景图跃然纸上。为了延续并激活这份独特的江南水乡记忆,在同期上海城市规划展示馆中的“沪派江南特色村落营造试点设计主题展”中,设计师们以空间视角为新元生活的赋能;将画作与设计方案相互对照,我们仿佛能够预见一个未来的新元——在这里,传统文化与现代生活将实现真正的和谐共生,成为江南乡村振兴的典范。

耕作生活

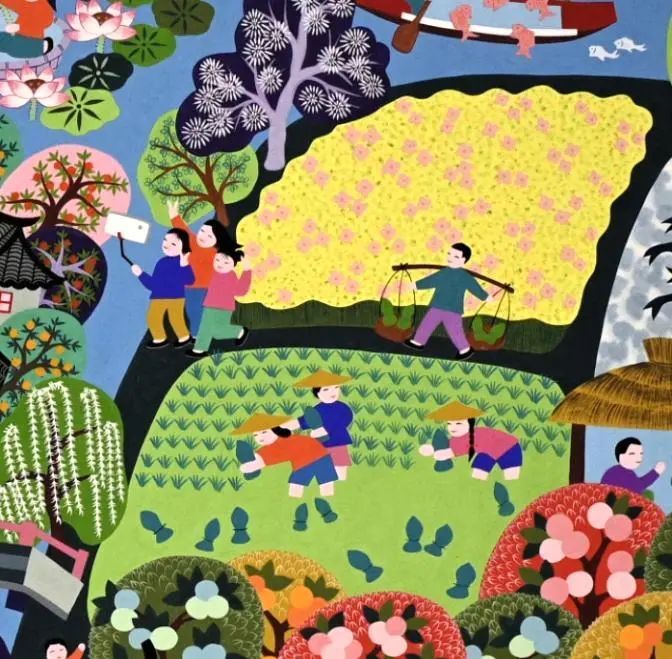

耕作永远是乡土生活最重要的主题。在画中,新元的稻作农业景观中,人们插秧,耕地,挑水施肥,诉说着新元千年的农耕故事。在设计意象中,我们看到了农田被更新为样板复合农湿空间,人们沿慢行径游憩,感受特色节点,体验保留最完整的古法圩田遗存。

市井生活

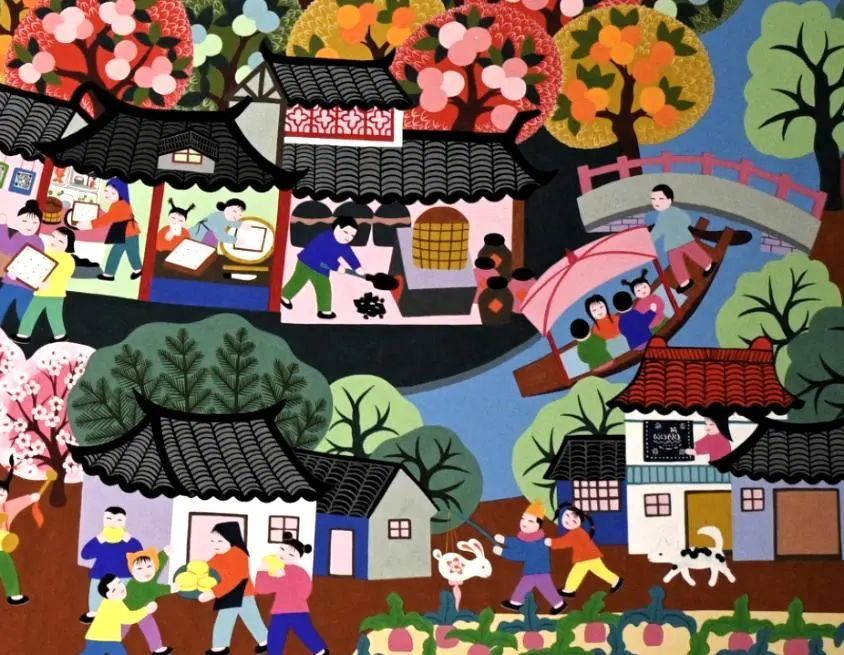

市集是新元的活力来源。在画中,一家人摇橹船,划过临水的街市,市集上,人们采购各色产品,热闹非凡。在设计图景中,设计师优化驳岸,设置驿站休闲平台、码头,力图再现文化交融、商贸往来的水陆双生市集盛景。

公共生活

新元的公共生活都以水街为基底。在画中,临水街道上,小朋友一蹦一跳,悠闲漫步;手工艺人街边坐,编织竹篮;农人背着农具,穿越街道,前去务农;新元公共生活的多样性尽数展现。设计师们将博览、文创、工坊等功能导入街边建筑,结合大树古桥打造多处公共活动空间,并打通滨水步道,连通两岸,通过空间设计为农耕水街增添更多内涵。

节庆生活

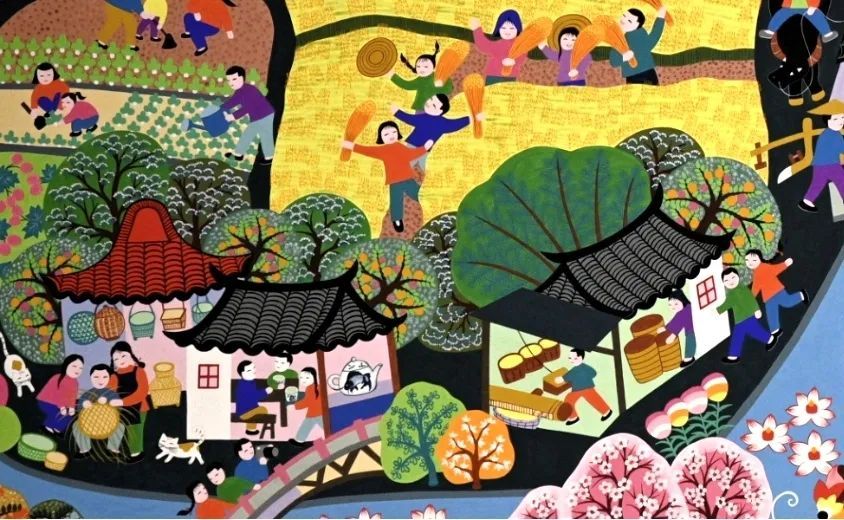

节日是新元文化传承的重要载体。画作中央与底部,居民们以多样的民俗特色欢庆丰收与新春佳节。设计师们则在田间设置临时舞台,以稻穗为舞台前景,以掩映的田舍为舞台背景,农耕非遗与田园艺术为互动内容,打造独特的田间记忆。

休闲生活

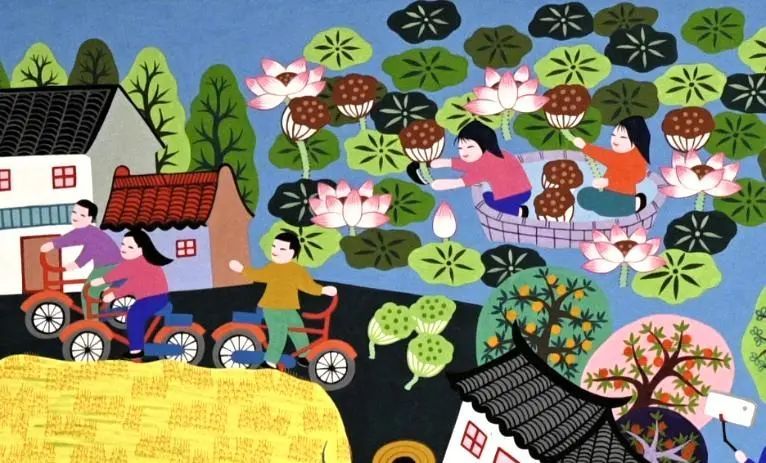

新元人的休闲生活也依水展开,在画作上侧的荷塘中,母亲与女儿泛舟其间,赏荷采菱,一派安闲自在的景象。我们看到设计方案中现有荷塘被打造为以荷塘采菱、听荷茶舍为主导功能的特色驿站,期望这里成为村民与游客慢生活的驻留地。

画中文化:金山地域的传统农耕记忆

新元地处多样文化的交汇之地,在这里,沪派农耕文化、江南吴越文化、都市海派文化、练塘红色文化要素叠加,相得益彰。不断融合,为新元的农耕文化持续书写新的内涵。

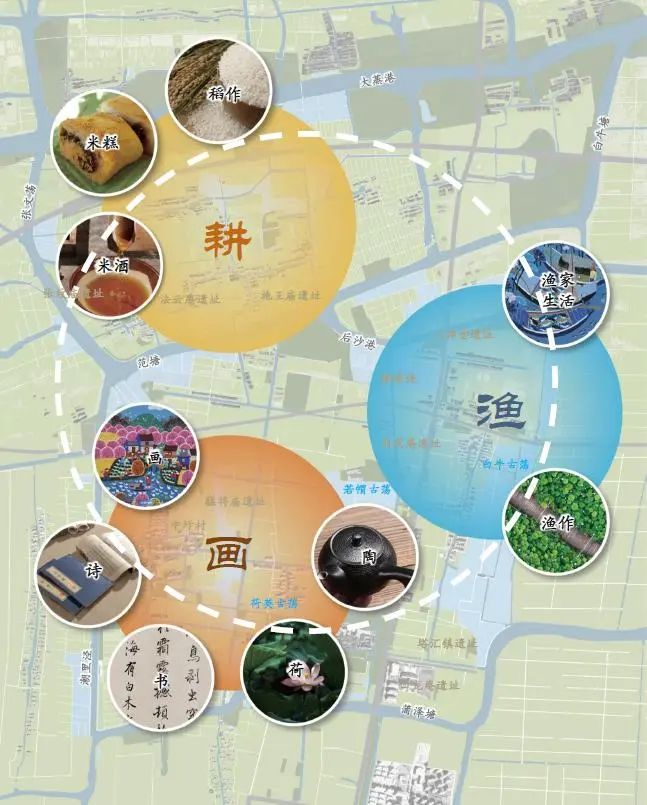

在千百年的人文积淀中,新元逐渐孕育出渔、米、书、画、荷、诗、陶七大文化基因,它们交织汇聚,最终可概括为耕文化、渔文化与民俗艺术三大主题。

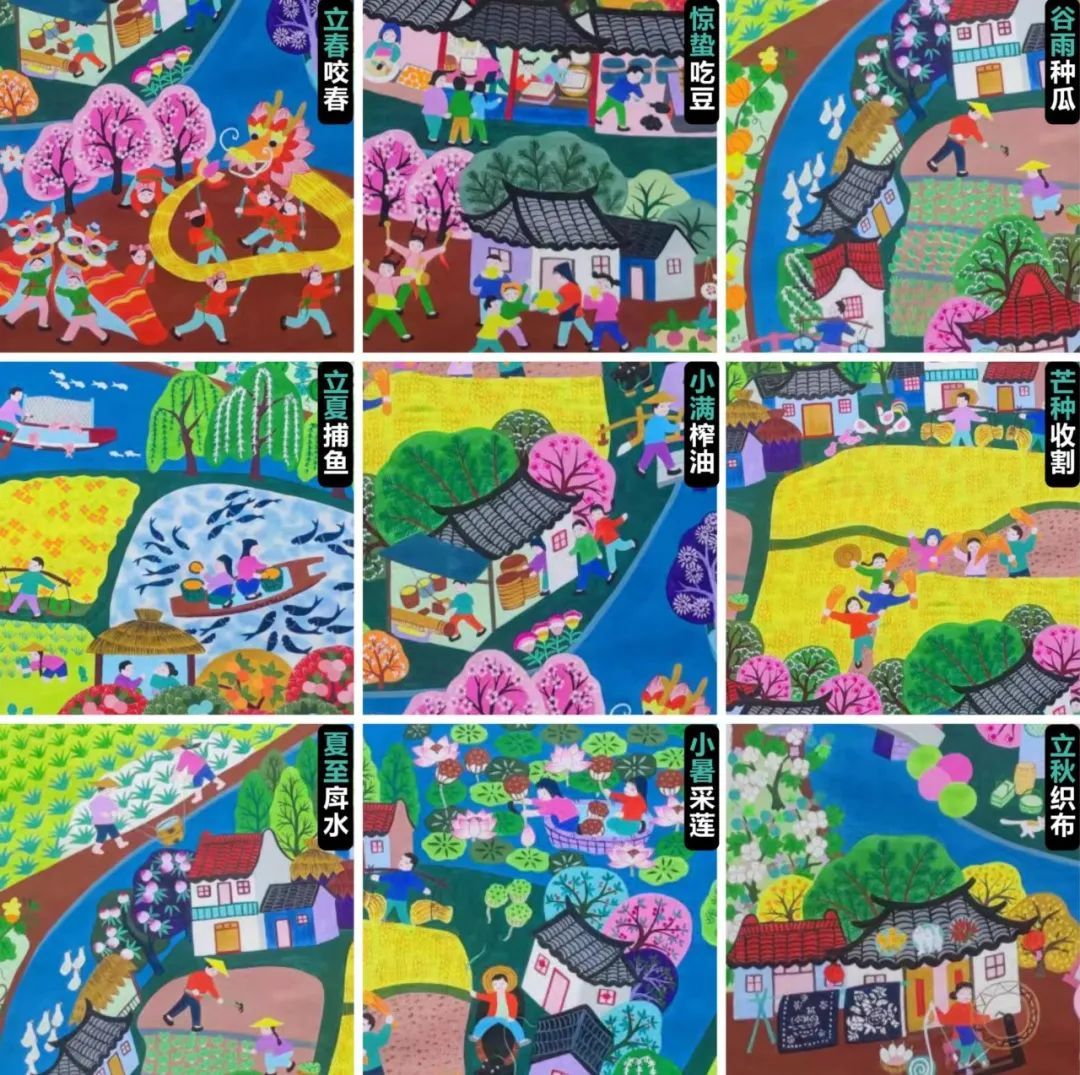

陈惠方老师选取二十四节气中,当地农耕风俗极具特色的九个节气,将新元多样的文化基因与之结合,在画作中我们可以看到三大文化主题的九大农耕文化体验。

渔文化

新元单元拥有悠久的渔作历史,旧时部分村民捕鱼谋生,不论男女老少均能撑船摇橹,水性好;“水生三白”“野生六宝”,等新元特色水产声名远扬。在这里诞生了独特的捕鱼手法 “划白船”,立夏捕鱼场景便是在叙说这一传统技法。

耕文化

自古以来,新元人以农耕为生。这里不仅盛产远近闻名的枫泾薄稻,智慧的新元人还以农作物为原料,制作出米糕、米酒等多样的特色美食。谷雨种瓜、小满榨油、芒种收割、夏至戽水,小暑采莲,五个节气的农事体验生动展现了新元丰富的农耕文化。

民俗艺术

新元的民俗与手工艺文化源远流长,至今仍在村民的生活中焕发活力,我们可以在陈惠方老师笔下一窥究竟。田间劳作时传唱的田山歌是新元人情感的寄托;立春咬春,新元人舞动草龙舞,鼓点起处,龙腾虎跃,寄托着平安的祈愿;惊蛰吃豆,新元人以民间食趣祈愿新的一年五谷丰登,生活兴旺。立秋织布,世代相传的土布纺织者,则以灵巧的双手将一缕缕棉线织就成衣物与艺术品,凝聚了水乡人独有的智慧与巧思。

一幅沪派江南的乡土志

从画布到村落,从艺术到生活,《沪派江南——新元圩田农耕图》不仅是一幅色彩斑斓的农民画,更是一部凝固的沪派江南乡土志。它以艺术的方式记录了新元的田园肌理、农耕传统与民俗文化,也为我们展现了一个在传承中不断生长的江南村落样板。随着“沪派江南”实践的推进,金山区新元单元将不仅仅是传统文化的守护者,更是新时代乡村振兴的参与者与见证者。

(来源:乡村规划研究TJUPDI)