今日起,本栏目将带您走进《上海医生在摩洛哥》,聆听50年来中国医疗队在摩洛哥救死扶伤的动人篇章。首期特邀嘉宾是来自上海交通大学医学院附属仁济医院的张柏根同志。作为第1批援摩洛哥中国医疗队队长,他的经历是中外友好的生动见证。下面,让我们一同聆听他的讲述,感受跨越山海的无私大爱。

那些忘不了的眼神

1963年,我从学校毕业后进入医院工作,成为了一名血管外科的医生。一路走来,在自己的专业领域默默耕耘,希望自己能成为一名患者眼中的好医生。1975年,34岁的我接到了国家和组织给予的一项重要任务:担任上海首批援摩医疗队队长,同时兼任临时党支部书记,带队前往摩洛哥开展医疗援助。我内心感到这是一项光荣的任务,不能辜负组织的信任和医者使命。

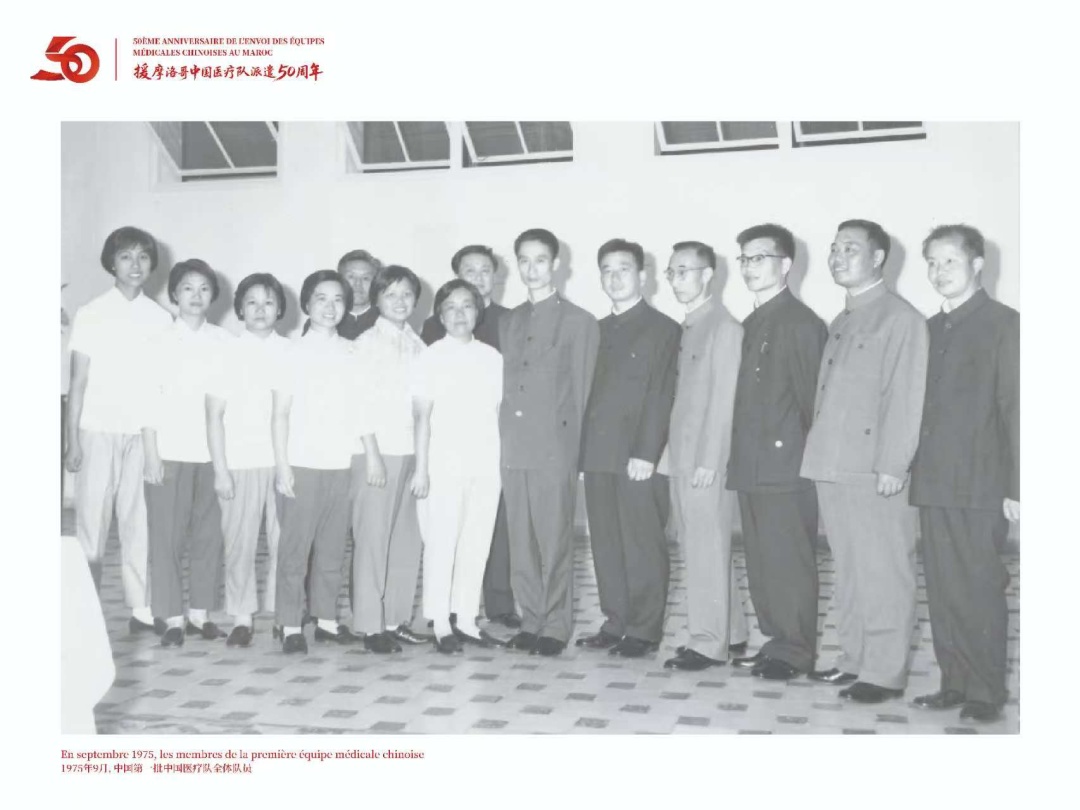

首批出征的这支队伍一共12人,来自仁济医院、瑞金医院、新华医院等各大医院,既有学西医的,也有会针灸的,还有能说一口流利法语的。在当时出征的援摩医疗队中,这支队伍还创下了平均年龄最小、队长年龄最小的纪录。9月,我们一行人启程远赴摩洛哥,开启了为期两年的医疗援助工作。临行前,按照规定,队员12个人统统注销了上海户口,现在大家可能会对此感到惊讶,但在当时的情况下属于正常操作,回上海后重新申报户口即可。

跨越山海,远渡重洋,医疗队员们踏上了援摩征程。在短暂的外事和法语培训后,经过长途飞行,我们来到了一个完全陌生的国度。在这之前,医疗队队员中几乎没有人踏出过国门。走下飞机,扑面而来的异域风情,让我们的内心既忐忑又坚定:一方面,对摩洛哥的医疗情况不甚了解,一切都是未知数;另一方面,身后是祖国的期盼和组织的信任,让我们有了肩负责任勇往直前的后盾。

我们首先抵达了首都拉巴特,与大使馆人员交流后,得知我们是国家派出的第一个下沉到摩洛哥基层的群众团体。尽管第一次走出国门,但队员都有共识:外事无小事,外事纪律必须遵守;无论我们走到哪里,都代表着国家声誉。

离开大使馆后,医疗队马不停蹄赶往此次援摩的驻地——赛达特省哈桑二世医院,在这里掀开了上海援摩医疗历史画卷的首页,我们也有幸成为了第一批前去播撒种子的人。

在我们到来之前,哈桑二世医院有一名外科医生和一名内科医生驻扎。内科医生年资较高,是从私人诊所临时调过来的,性格比较随和。外科医生的性格相对比较直接,在中国医疗队来到医院的一周后,外科医生便撤走了。还没来得及熟悉环境,医疗队就投入到白天门诊、晚上急诊全天无休的忙碌状态中。在相对有限的医疗条件下,无论是小毛病,还是大手术,甚至是护理工作,来自上海的医生都是冲在第一线。那段时间,大家都非常疲累,没有休息的空档,全靠意志力支撑,不知不觉挺过了3个月。后来才意识到,这三个月其实是对上海医生的“考察期”。

值得欣慰的是,我们以精湛医技和敬业精神安全渡过了“考察期”,并且取得了当地政府和医院的信任及赞扬,医疗队因此获得了高规格的接待——相继受邀到当地市长及省长家中做客,这是一种被当地人视为表达充分尊重和认可的礼仪形式。

上海医生的好口碑渐渐传播开来,吸引了周边不少居民前来求医问药,还有摩洛哥富人家族子弟慕名而来,当面求教医学技术的。我们也逐渐了解摩洛哥当地人的一些风俗习惯和生活情况,为我们对疾病的治疗提供了很好的判断和方法。

我曾记得一个病例,有个当地小孩子被诊断出肠瘘,他的营养状况比较差。据我们了解,当地普通人家的饮食习惯就是干面包配茶,加点糖块,几乎没有什么肉和菜。我就把这个小病人收进来,让他在医院里住了一阵子。护士问我,为什么把病人收进来不开刀。我向她解释,这个小孩在医院里要比家里吃得好,等他营养状况改善了,再给他排期做手术。于是,护士马上就理解了我的用意。最后,这个小病人顺利进行了手术,得以痊愈后就回家了。

随着就诊人数的不断增加,我们这支由外科、内科、妇产科、麻醉科、检验科、手术护士组建的医疗队需要面对日渐扩大的各大病种,来院急诊的车祸患者比较多,很多时候我必须身兼数职,既是普外科医生,又要治疗骨科患者,还协助妇科医生手术。

与繁忙的诊疗工作相比,我们的日常生活就显得单调和枯燥得多。一方面,业余时间几乎会被突如其来的急诊占用,另一方面,哈桑二世医院的生活条件比较艰苦,设施有限,比如闷热的夏天没有电风扇,只能依靠冰块和手摇扇防暑降温。当地省政府也关心我们的生活,先后赠送了乒乓桌、电视机等,成为医疗队屈指可数的业余生活中的点缀。

在日复一日繁忙且单一的日子里,唯一一件能让所有队员感到兴奋的事情就是——给家人写信。50年前,当地设施落后,我们的住所没有通讯工具,因此队员们每星期可以通过大使馆向远在国内的家人寄送信件。每一次,队员们的信纸上总是密密麻麻写满了字,寄托了大家对家乡深深的思念。

有人曾问过我,条件那么艰苦、工作那么繁重,是什么支撑你带领首批医疗队顺利完成援摩任务的?我说,是作为一身白衣的使命感,这种使命感来自于国家殷切的嘱托,也来自于患者期盼的眼神。

我至今难忘的,是来自于来自阿拉伯妇女的一个眼神。当时这名阿拉伯农村产妇,把孩子生出来后,但发现胎盘始终没有出来。产妇自己便将脐带绕在大腿、拖着板车,向中国医生所在的医院求救。虽然彼此语言不通,在这样的眼神里,我看到了属于我的责任,这就是我不远千里奔赴这里的使命!最后,在精心医治下,产妇最终康复出院。

回首在摩洛哥的无数日日夜夜,时隔50年,记忆虽有模糊,但那一双双期盼的眼睛,我始终无法忘怀。尽管两年时间,我的黑发已花白,但人生做出的每个选择都是有意义的,人生走过的每一步都是值得的。我希望,年轻的医者能从日复一日的诊室走出去,到困难的地方,去看一看那些期盼的眼神。以一身白衣、一颗红心,怀抱初心梦想,勇挑医者重任。

更多阅读☞

青春干饭人的终极梦想:健康+不胖!关键就藏在这些习惯里!

炎炎夏日,不要错过防治支气管哮喘的关键时间!

妇科医生划重点:月经不调只是开始!一起来看卵巢衰老的4个信号→

欢迎本市卫生健康工作者投稿,相关科普文章与视频等经所在科主任审阅后,投稿至单位宣传部门,经宣传部门提交“健康上海12320”。