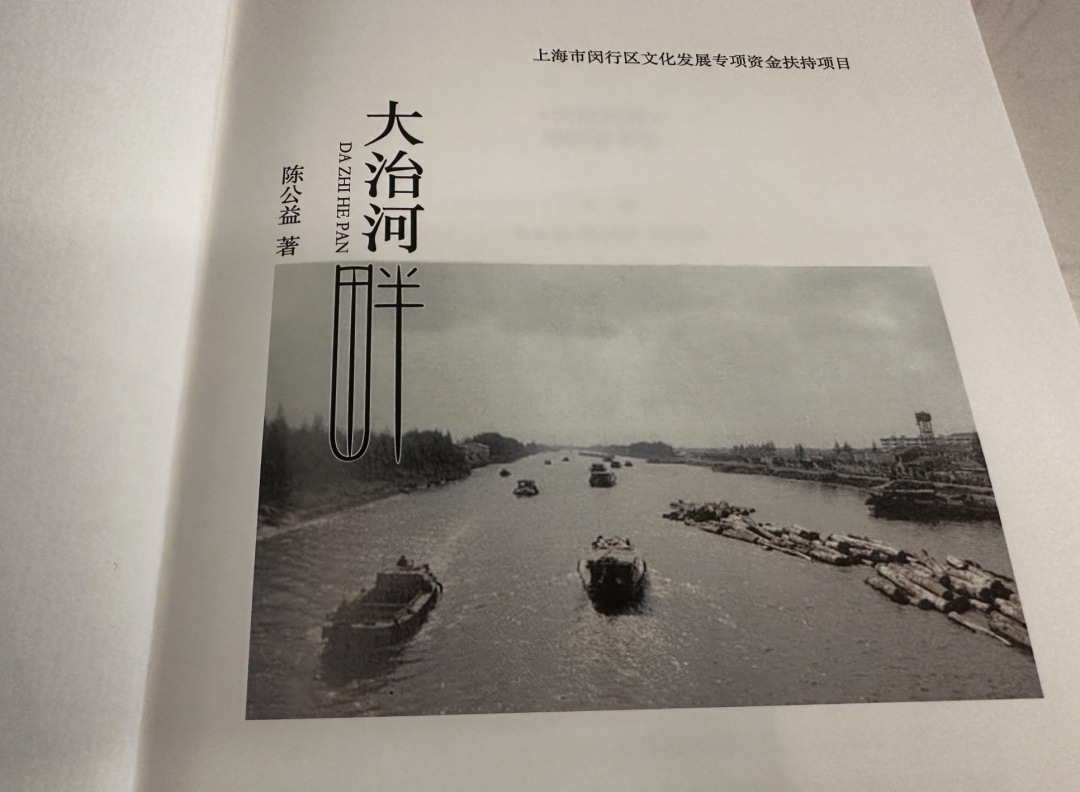

随着上海书展开幕,一本新书《大治河畔》在上海书展主会场、闵行分会场同步首发。这本书详细介绍了大治河两岸的历史发展、社会文化等故事。你可能想不到,这本书的作者,是已82岁高龄的浦江人陈公益。 从萌芽到出版,历时了一年多的时间,陈公益为这本书倾注大量心血。“回望汤汤东去的大治河,我感慨万千,我爱家乡,我爱大治河。”在浦江生活80余年,说起自己的家乡,陈老难掩激动。

大治河畔里的乡愁

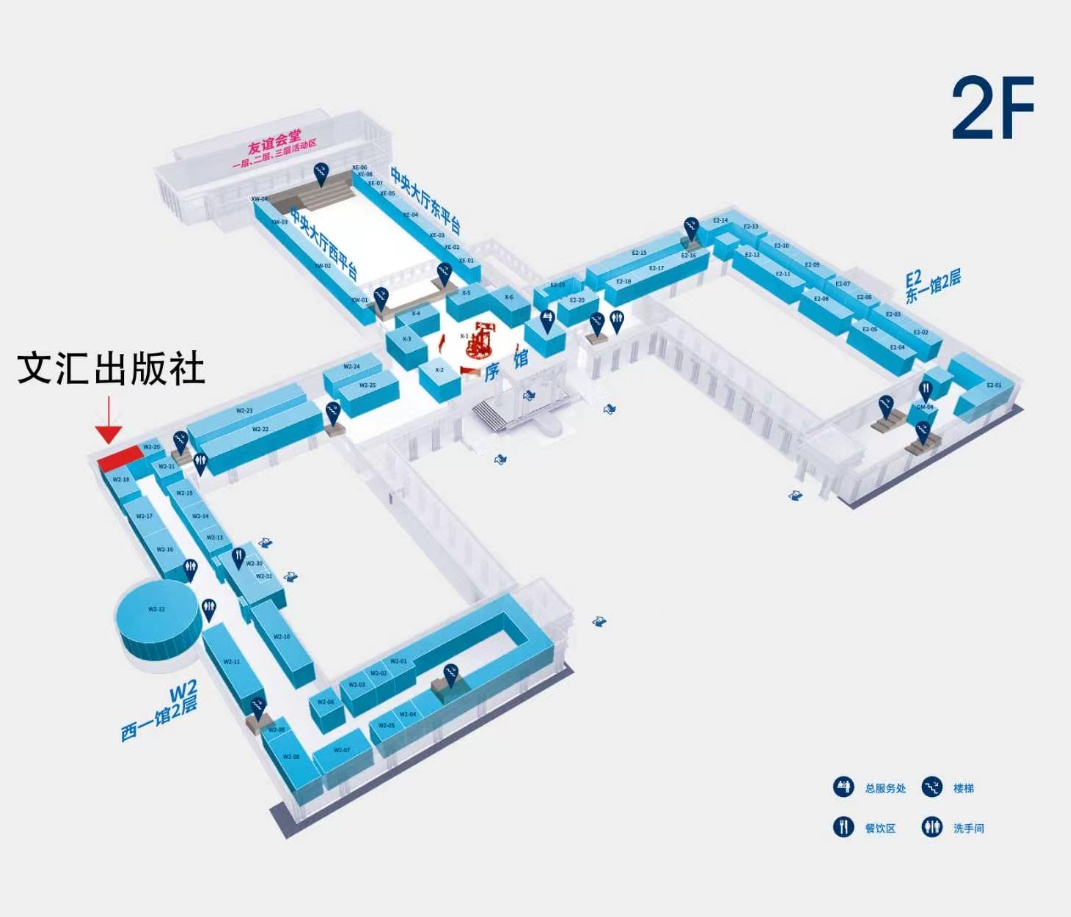

记者在书展现场看到,《大治河畔》被摆在了文汇出版社展位比较显眼的位置,吸引了读者前来翻看阅读。“就像我们祖国的母亲河黄河一样,也是浦江镇人民心中的母亲河,今天来到书展现场,学到了很多知识,接下来我也很想去继续了解闵行、浦江的历史。”一位读者分享了自己的感受。

1977年11月至1979年4月,由上海市农田基本建设指挥部规划设计,由上海县(今闵行区)政府和南汇县(今浦东新区)政府组织广大民工对“闸港”进行了拓宽拓深,使之成为浦东最大的河道之一(自此时起,河名称大治河)。大治河从东到西长约39公里,不仅在为黄浦江纳潮泄洪、灌溉良田、水上运输中发挥了重大的作用,更为两岸70万人民生活用水的唯一河道,被两岸老百姓称之为“母亲河”。

作为大治河“孕育”出来的后代,陈公益回想起大治河的发展历程,那千军万马战河场的场景,不禁又在眼前浮现。“年轻的时候,我最喜欢看大治河开闸,很壮观。”于是,陈公益将水闸的发展历程写进了书中的序,为此,他多次前往实地考察,查阅古籍,收集照片,为读者呈现了一幅完整的闸口发展史。

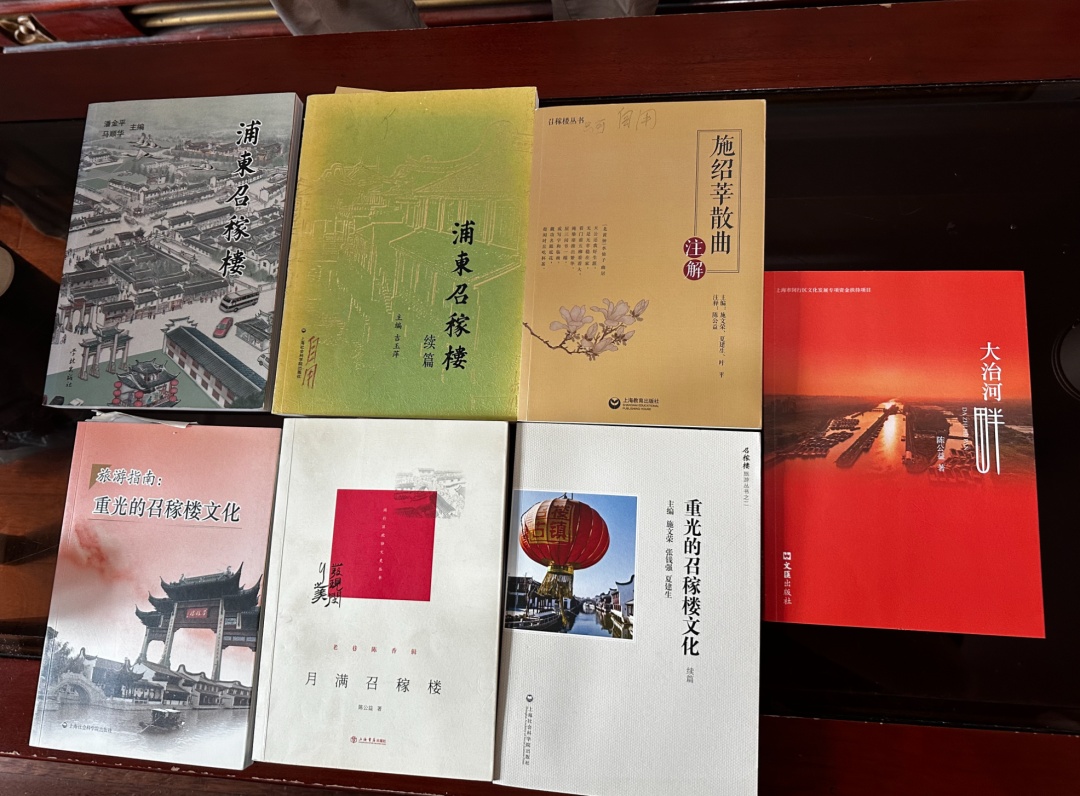

陈公益从出生便一直在浦江,大学毕业后,成为一名中学的语文老师,因为热爱写作,经常在报纸杂志发表文章,退休后,被聘为上海社会科学院兼职研究员,先后执笔出版《浦东召稼楼》《重光的召稼楼文化》,著有《浦东召稼楼续篇》《月满召稼楼》等。

当陈公益老先生站在如彩虹般飞架在大治河上的几条公路桥上,放眼眺望,两岸景色依旧壮阔波澜。正如他书中的三个章节《南畔》《北畔》《乡音乡愁》所写的,这条河承载了南北两边的社会历史发展,也留下了一代又一代的乡愁。

在写书的过程中,陈公益查阅各大史籍,研究了大治河畔自明清以来的历史人物和人文发展,其中,既有明朝诗人周立勋、清朝文人周茂源,也有不少戏曲家、艺术家的精彩人生。有意思的是,陈公益把他美好的童年回忆也写进了书中。第一章节《南畔》中,陈公益详细描写了回荡在大治河畔的江南丝竹,这个灵感来自他小时候对于丝竹的情感。“我在书中重现了小时候乘凉的场景,父辈们包括邻居们都围在一起,大家吹笛、拉二胡,非常有趣,像一个动听的音乐大世界。”

是读者,是作者

也是文化传承人

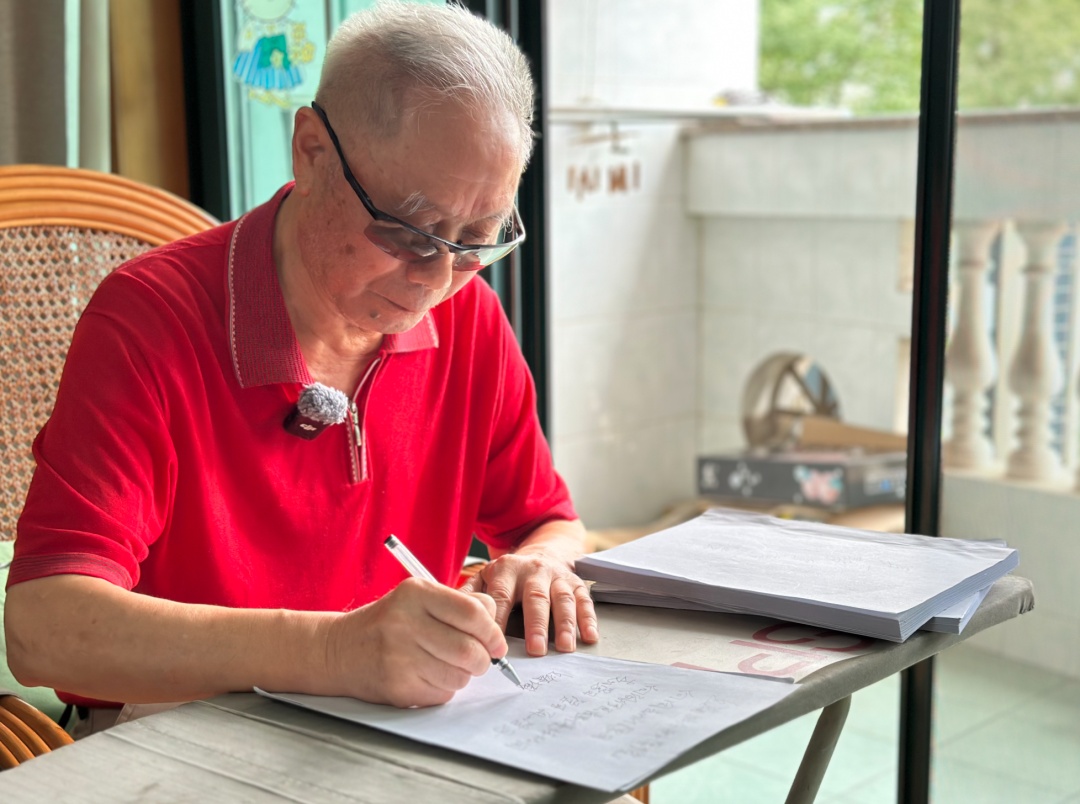

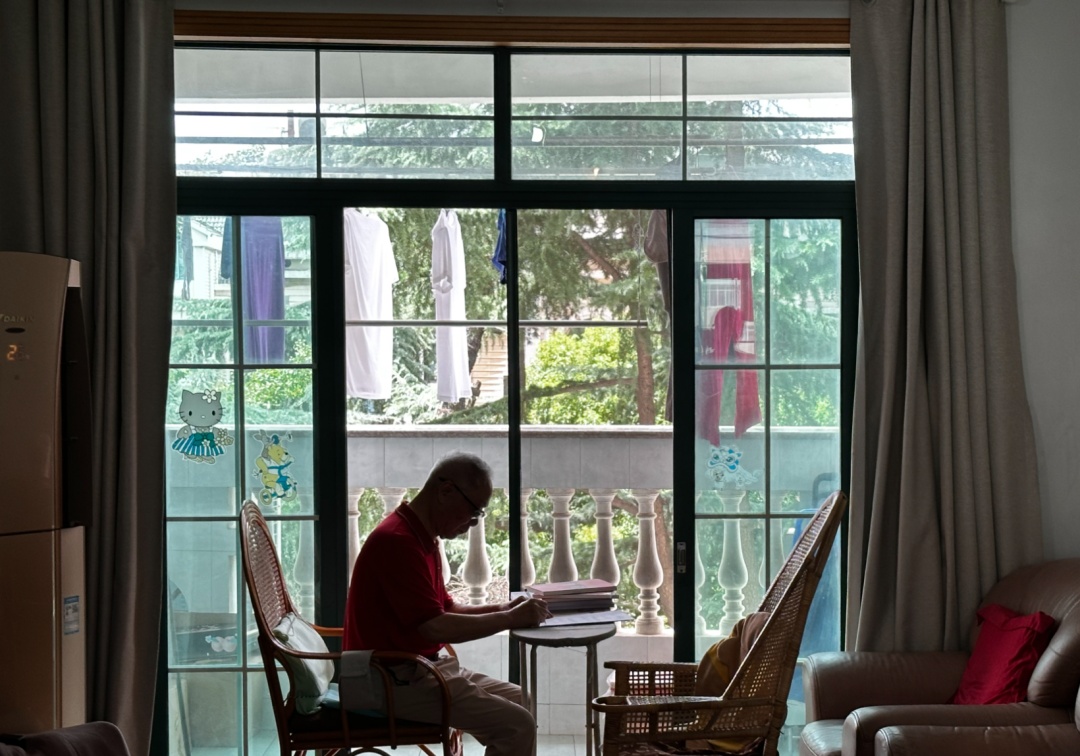

每天早上8点,陈公益都会来到客厅窗边,坐在一张简陋的桌子旁,拿起纸笔,开始创作。明媚的阳光从窗外洒在桌上,古籍、资料、各类书籍挨挨挤挤却杂而不乱地堆在房间各个角落,陈公益时而提笔创作,时而翻阅书籍查阅资料,退休多年,他坚持做研究、写作,即使年过八旬,依然笔耕不辍,活跃在传播浦江文化的第一线。

另一边,老伴为他准备好水果,在一旁坐着,尽量不打扰他的创作。“这是他的日常,早上是他最有灵感的时候。”老伴笑着说。

“用时代的元素串联起整本书,对我来说是一次学习和考试,我很感激这次机会。”陈公益说,2023年,他参加了由区文旅局和浦江镇联合召开的大治河地域文化座谈会,接下了这项重要的写作任务,经过一年多的勘察采访、查阅文书、撰稿改文等工作,带着服务家乡、传承浦江文化的初衷,如约完成任务。

陈公益坦言,每一次深入研究都有全新收获。“研究发现浦江历史深厚、民风和善,浦江镇以水养人,诞生了很多文人,近些年,家乡的变化太快了,大家的文化生活水平相继提高,我作为浦江人倍感自豪。”

作为上海书展的忠实粉丝,陈老每年都会去“打卡”。他也总结了一套自己的逛展攻略。“一般是第二天和收尾的时候去,倒数第二天价格便宜,可以去扫货。有一次买了很多,拿都拿不动了,是叫了出租车运回来的。”

今年的书展对陈公益而言更加特别,他既是读者,也是作者。陈公益说,想通过书本,为读者介绍自己美丽的家乡和淳朴的民风,也想告诉大家重视农业、生态保护的重要性,同时,也希望广大读者对书本的内容多多批评指正。

《大治河畔》位于上海书展主会场文汇出版社展位(西一馆W 2-19文汇出版社)

虽然书展时间有限,但陈老与书的情缘还在继续,目前,他又投入了全新的内容创作,不久的将来,又一本关于浦江的故事将会呈现给广大读者。

转载请注明来自今日闵行官方微信