近年来,高空坠物问题,是悬在城市上空的“达摩克利斯之剑”,是关乎市民安居乐业的民生要事,更是对城市公共安全、精细化治理水平的考验之一。静安区人民检察院将检察公益诉讼的触角延伸至此,始于检察官的一次留心观察。

从汛前排查到立案取证

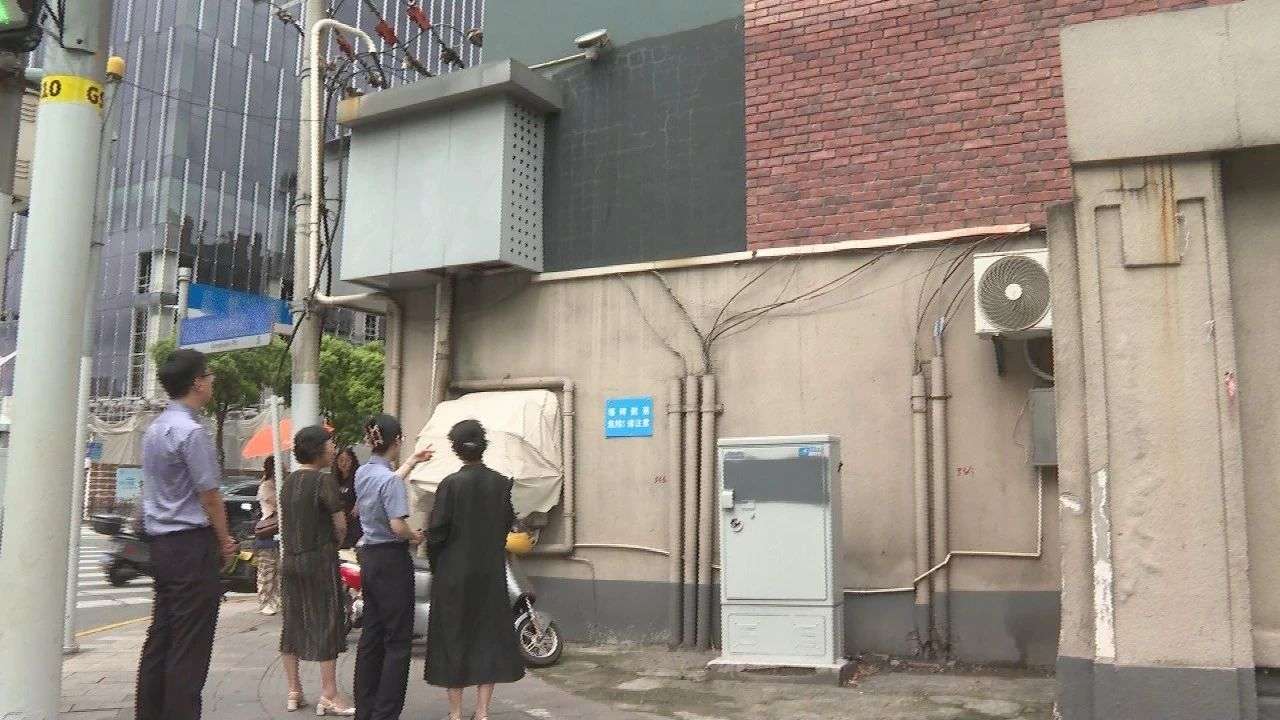

技术赋能固定证据

每年6-9月是上海的汛期,受台风影响雨水增多。2025年5月,汛期来临前,静安区人民检察院公益诉讼检察官在走访辖区内建筑、履行公益监督职责中发现,某高层大厦西侧外墙有发生较大面积脱落的情况,裸露区域约8平方米,下方人行道内散落着部分掉落砖块。未脱落部分的外墙也已鼓起,有继续脱落风险。发现该线索后,检察官随即对大厦周边环境进行了初步调研,发现该大厦楼体西侧紧邻城市主干道,高坠点附近有健身房、餐厅等多家人流量较大的经营场所,外墙脱落随时可能威胁过往行人和非机动车安全,且多风雨天气会加剧外墙脱落风险。5月9日,静安区人民检察院对该线索决定立案调查。

然而,认定和论证外墙脱落可能潜藏安全隐患具有很强的专业技术性。检察官首先想到了今年4月新聘任上岗的第二批技术调查官。“我们借助院内成立的技术调查辅助团队,联系到大疆慧飞持证教官、无人机行业交付工程师兼解决方案工程师陈年浚,为涉案外墙开展测量评估工作。同时我们邀请了一位‘益心为公’志愿者、一级注册建筑师李梅参与调查。有了专业技术力量参与现场调查取证,我们对查清事实更有底气了。”检察官助理钟佳桐说道。

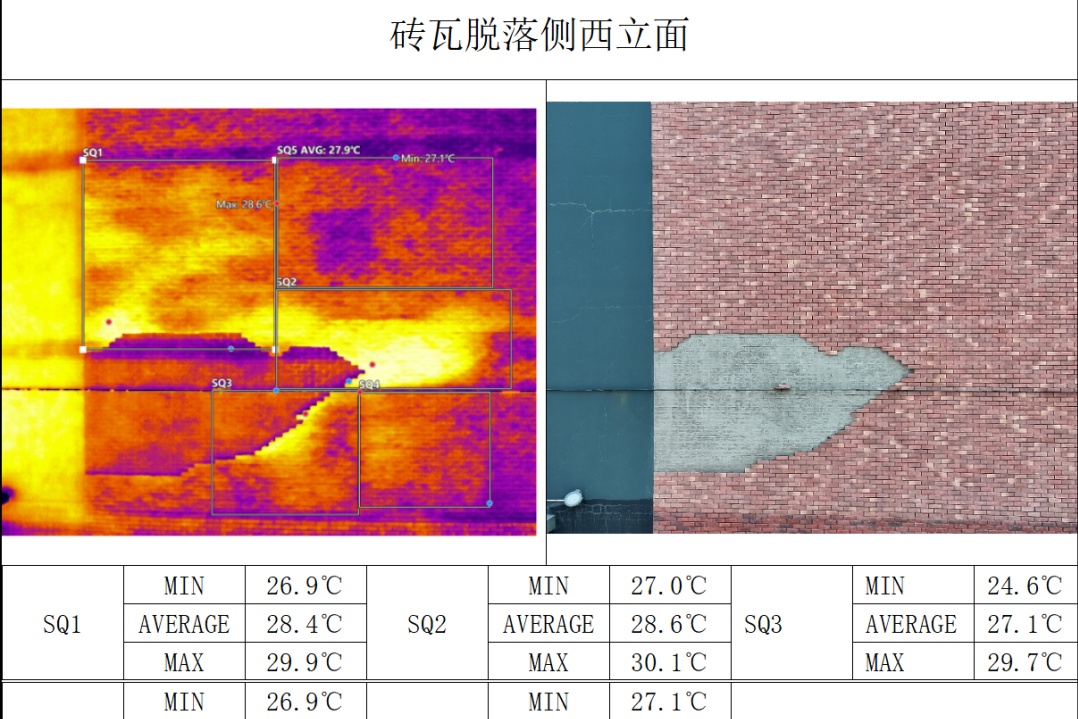

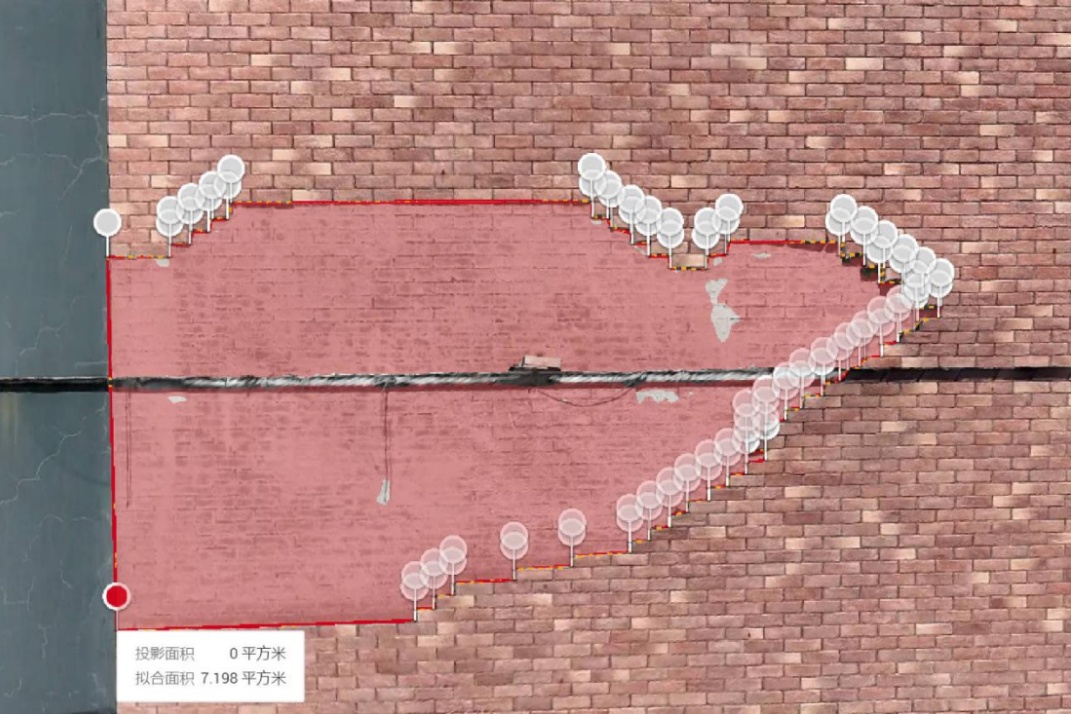

在现场,技术调查官运用无人机航拍建模、红外热成像技术,通过对墙体内部状况、墙体脱落面积、脱落墙体距离地面的高度、脱落墙体与人行横道的距离进行测绘,精准还原现场情况,形成了一份详细的《电子数据检验技术意见书》。意见书中显示,坠落点所在墙体内部离地高5-6米处存在2块大面积的疑似空鼓,距离人行道边缘约3.12米,距离非机动车道边缘约6.94米,距离机动车道10.44米,距离高架桥面边缘17.84米。依据《建筑施工高处作业安全技术规范》,该处外墙理论坠落半径为5米,以安全冗余原则计算其警戒范围26米为宜。上述测量距离均在警戒范围之内。

在现场,技术调查官运用无人机航拍建模、红外热成像技术,通过对墙体内部状况、墙体脱落面积、脱落墙体距离地面的高度、脱落墙体与人行横道的距离进行测绘,精准还原现场情况,形成了一份详细的《电子数据检验技术意见书》。意见书中显示,坠落点所在墙体内部离地高5-6米处存在2块大面积的疑似空鼓,距离人行道边缘约3.12米,距离非机动车道边缘约6.94米,距离机动车道10.44米,距离高架桥面边缘17.84米。依据《建筑施工高处作业安全技术规范》,该处外墙理论坠落半径为5米,以安全冗余原则计算其警戒范围26米为宜。上述测量距离均在警戒范围之内。

同时,“益心为公”志愿者根据测绘数据,还出具了一份《外墙砖脱落风险安全评估报告》,证实大厦外墙局部脱落和整体剥离存在较大风险的事实,认定需尽快开展工程修复。

从厘清权责到制发建议

推动监管责任落实

谁来负责?在公益诉讼案件中,明确涉及公共利益的责任主体始终是绕不开的问题。检察官在深入系统梳理有关法律法规后,明确了相关行政部门的法定职责及范畴。

为推动问题解决,检察机关针对发现的外墙脱落隐患开展磋商,邀请多方共商整改方案。检察官用清晰的测量数据和检验报告等事实材料将外墙脱落隐患对社会公共利益的影响进行充分论证。行政机关负责人当即表示:“我们会指导有关部门及时开展整改工作,做好风险防范和隐患消除。”会后,检察机关依法向相关行政机关制发检察建议书,要求其履行房屋安全监管职责,加强紧急防护措施并及时处理大厦外墙脱落风险,同时做好房屋安全日常巡查工作。

6月5日,静安区人民检察院收到了行政机关回复函。行政机关在收到检察建议后第一时间与责任单位沟通,在区域下方拉设警戒线,并设置安全警示标志,于5月27日联系施工单位制定解危计划,组织专业力量对外墙进行修补。5月31日,外墙修复工作已顺利完成。为提升周边环境品质,行政机关将继续对该大厦进行立体绿化改造,提升往来居民幸福感和满意度。

从跟进监督到长效治理

多方协同守护头顶上的安全

7月29日,检察机关组织责任单位、市人大代表、“益心为公”志愿者等重新回到涉案大厦,结合技术调查官第二次红外热成像检测情况,核查确认修复墙面情况,确保周边警示标识清晰、修复墙面无新裂缝,消除台风天气安全隐患。

承办检察官轩翠表示,“下一步,检察机关也将根据有关法律法规要求,从规范安检周期、明确责任分工等方面构建长效监督机制,致力推动高空隐患‘发现在早、处置在小’。”

“后续,我们将配合行政机关依托网格化管理机制,加大高楼大厦外墙安全问题的巡查力度,力争把隐患消除在萌芽状态。”责任单位负责人谈道。

“我们期待‘检察监督+行政履职’的协同治理模式能被持续推广,推动形成更完善的城市公共安全治理体系。”曹惠芳代表在点评中指出。

在今年全国人大常委会将初次审议检察公益诉讼法的背景下,静安区检察院将循着城市治理的脉络,进一步深化公益诉讼在韧性城市建设中的预防性监督功能,推动多部门厘清权责,建立长效、协同机制,促进系统治理、综合治理,为超大城市中心城区公共安全治理注入法治动能,在步履不停的履职实践中践行“人民城市”的安全承诺。