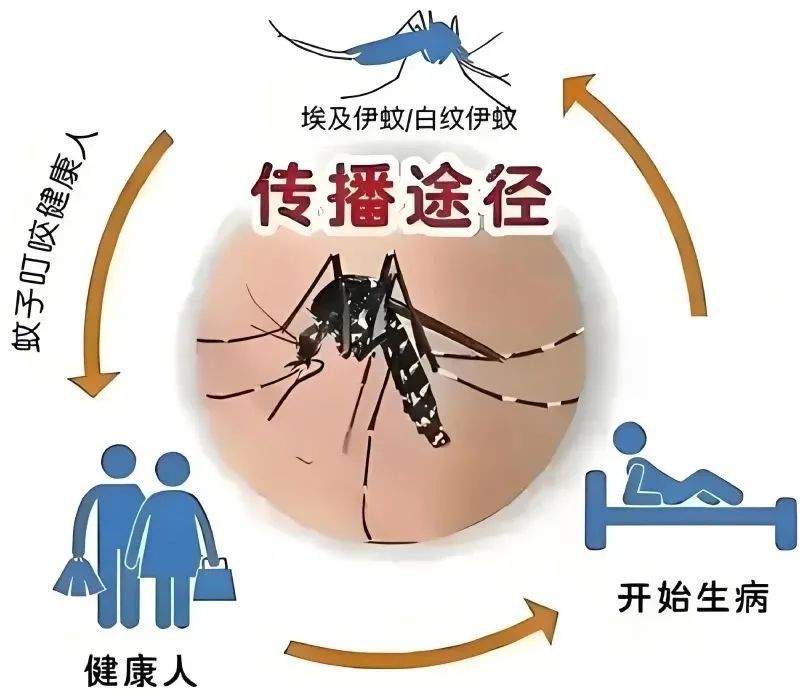

“基什么热?”“什么雅热?”名称非常拗口的急性传染病——“基孔肯雅热”近期引起广泛关注。与常见传染病传播方式不同,基孔肯雅热主要通过伊蚊(俗称“花蚊子”)叮咬传播。

什么是基孔肯雅热?会人传人吗?我们又该如何预防呢?带着这些问题,记者走访了松江区疾病预防控制中心(松江区卫生健康监督所)的专家以及松江区爱卫办相关负责人。值得一提的是,截至发稿,松江区尚未发现报告基孔肯雅热病例。

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的一种急性传染病,临床表现主要为发热、皮疹、关节和肌肉疼痛。区疾控中心(区卫监所)主任医师吕锡宏介绍,患者发病时通常会突发高热,体温可高达39℃,且高热状态可能会持续1到7天。随后患者的面部、四肢,甚至手掌和脚底都可能出现红色皮疹,常常会伴有瘙痒感。

“除了发热和皮疹,基孔肯雅热最突出的症状就是关节剧痛和肿胀,尤其是手指、手腕、脚踝和脚趾等小关节。”吕锡宏说。剧烈的关节疼痛可能会导致患者行动困难,部分患者的疼痛症状可能会持续数月甚至更长时间。除此之外,患者还可能会出现头痛、肌肉痛等其他症状。

需要特别强调的是,基孔肯雅热并不会通过日常接触传播。对于确诊的患者,需要进行防蚊隔离,这样做主要是切断蚊媒传播链,防止再次导致“蚊传人”。

预防基孔肯雅热的关键在于避免蚊虫叮咬。

在日常生活中,大家要做好个人防护。出门时,尽量穿着浅色长袖和衣裤,减少皮肤暴露面积,还可以使用含有避蚊胺或驱蚊酯等成分的驱避剂产品。另外,早晨和黄昏是蚊虫活动较为频繁的时段,尽量避免在树荫、草丛、积水边等户外阴暗潮湿的地方逗留。

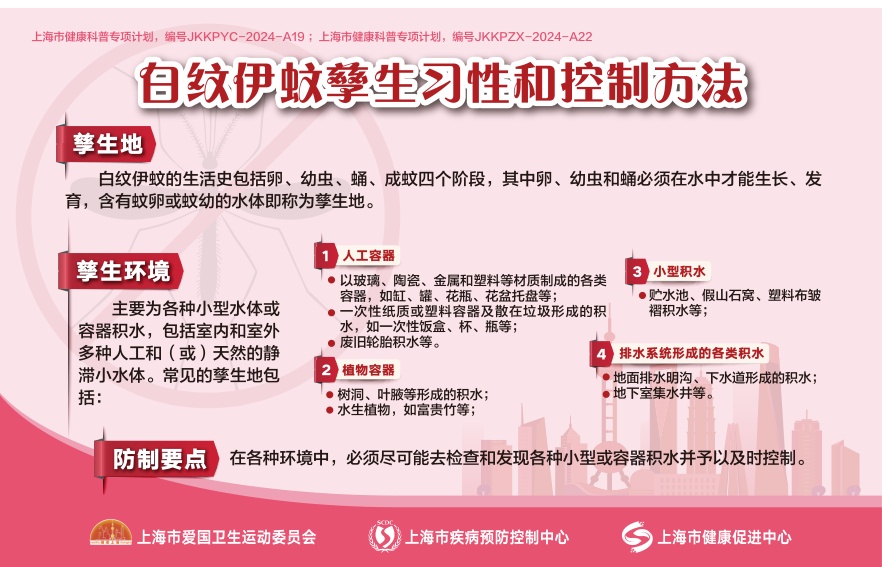

蚊子非常喜欢在水中产卵。在适宜的条件下,伊蚊从卵发育成成虫的过程可能只需要短短数日。而一只携带病毒的蚊子,一旦叮咬了多人,就可能导致病毒的传播。

吕锡宏提醒,清除和管理好各类积水,可以从源头上铲除蚊虫孳生的窝点。要特别关注家中的花盆托盘、饮水机、水生植物等易忽视的积水点,对于积水容器,可以倒置或加盖。此外,居住在有天台、阳台以及低楼层的居民,还需要特别关注门前屋后管道、容器、死角等处的积水管理。

为了预防基孔肯雅热,松江区已经采取了多种措施,通过“多准备,防输入,控蚊虫,早发现”预防疾病传播。

全区已经完善了网格化蚊虫监测体系,增加了监测的频次和覆盖面,并且针对密度超标的区域开展了灭蚊工作。据区爱卫办相关负责人介绍,自今年5月12日起,全区已经开展了多轮灭蚊工作。特别是在8月5日至8月22日期间,每周都会进行一次灭蚊消杀。针对社区公共环境、建筑工地、商务楼宇、医院、学校、公园绿地、窗口单位和旅游景点等8类重点场所,组织开展了蚊虫控制专项行动。区爱卫办也发出倡导,呼吁企事业单位、社区每周开展环境整治清洁活动,共筑健康防线。

此外,全区已加强疫情分析与风险研判工作,确保能够第一时间发现和控制输入性疫情。在检验检测方面,配足配好检测试剂。强化了医疗机构早发现能力,不仅依靠人工防范,还借助信息化智能插件,对有可疑症状的就诊人员,及时弹框提醒医务人员进行关注和问询流行病学史。

最后,区疾控中心提醒市民,外出旅行、出差,一定要做好防蚊工作,如果怀疑自己感染了基孔肯雅热,应及早前往正规医疗机构就诊,主动告知医生自己的“蚊虫叮咬史”和“疫区旅居史”。

记者:李天蔚

图片:受访单位供

编辑:沈莉娜

审核:周样波 薛亮亮