老年人有没有必要设定意定监护人?哪些人可以成为他们的意定监护人?意定监护人有哪些权利和义务?需不需要公证?最近,《上海市老年人权益保障条例修正案(草案)》正在意见征询中。8月6日,梅陇镇人大参与立法联系点在曙东颐养院召开《上海市老年人权益保障条例修正案(草案)》意见征求座谈会,“意定监护人”这一关键词成为讨论焦点。

作为保障老年人权益的重要手段,条例(草案)提出:“具备完全民事行为能力的老年人,可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商,以书面协议形式确定自己的监护人。”“老年人签订书面协议时,可以进行公证或者邀请居民委员会、村民委员会等进行见证。民政部门应当予以引导和支持,并对居民委员会、村民委员会开展见证进行指导、培训。”

“实际操作过程很难。”现场,部分养老机构代表坦言,在现行意定监护实施过程中,由居(村)委会工作人员担任监护人的模式面临双重挑战:基层干部缺乏专业监护技能;他们还可能承担后续老人与家庭成员间矛盾的风险。

对此,上海市社科院法学所彭辉教授指出,意定监护人与被监护老年人有扶养、照护的约定义务,有关部门和组织应为赡养人履行赡养义务提供必要的指导和支持。镇人大代表张晓云也表示,针对居民委员会和村民委员会如何开展意定监护的监督,需要相关实施细则和指导。

镇老龄工作负责人杨芸提出,意定监护关系老年人的生命、健康、财产等权益,易成为权益侵害高发领域,建议增加相关司法部门、专业机构共同参与监护流程制定及后续监管、监督。

镇专家顾问团成员、上海申杰律师事务所副主任律师曹蕾建议,要增加对意定监护人范围的资格认定,如:有犯罪记录、失信人员以及与老人有利害关系的人员,不应成为意定监护人。此外,意定监护除书面协议外,应确立公证制度,监督人制度也需进一步明确并在协议里列明。

“民政部门应当制定居(村)委会参与意定监护见证的操作指引,明确见证人员资格、见证流程及见证效力。”上海南鑫律师事务所律师余超建议,“同时,民政部门应当加强监督管理,专业性社会组织应当具备相应的资产规模、专业人员、风险防范机制和责任承担能力。其提供监护或监督服务的具体资质条件、备案程序、服务规范及监管办法,由市民政部门会同市司法行政等相关部门制定。”

除了对意定监护实施机制,讨论会现场,大家还就探索陪护假成本分担,减轻家庭养老负担;优化养老服务供给,提升服务质量与覆盖;发展银发经济,激发老年产业新活力;促进老年人社会参与,丰富精神文化生活等方面提了相关意见建议。

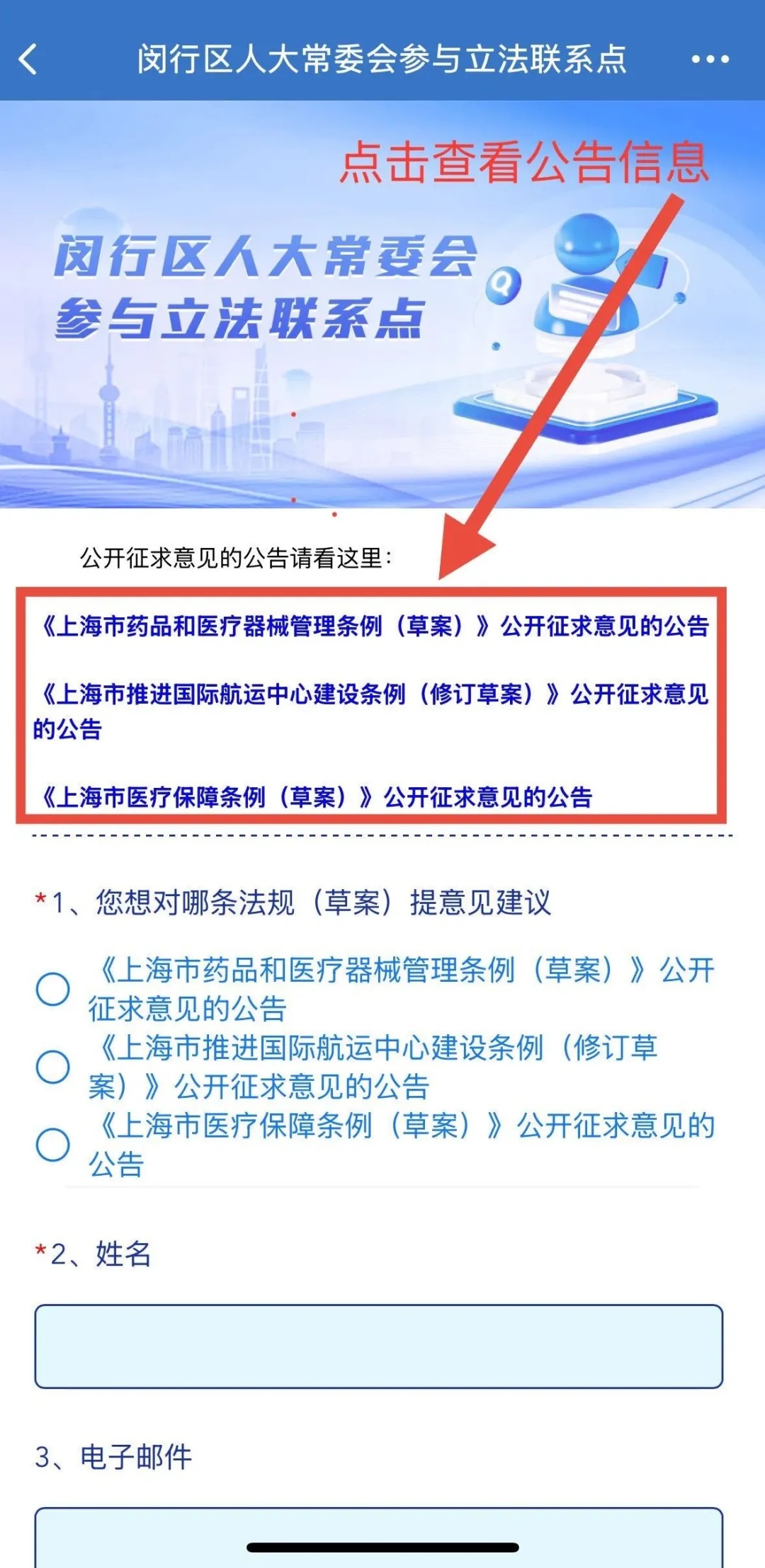

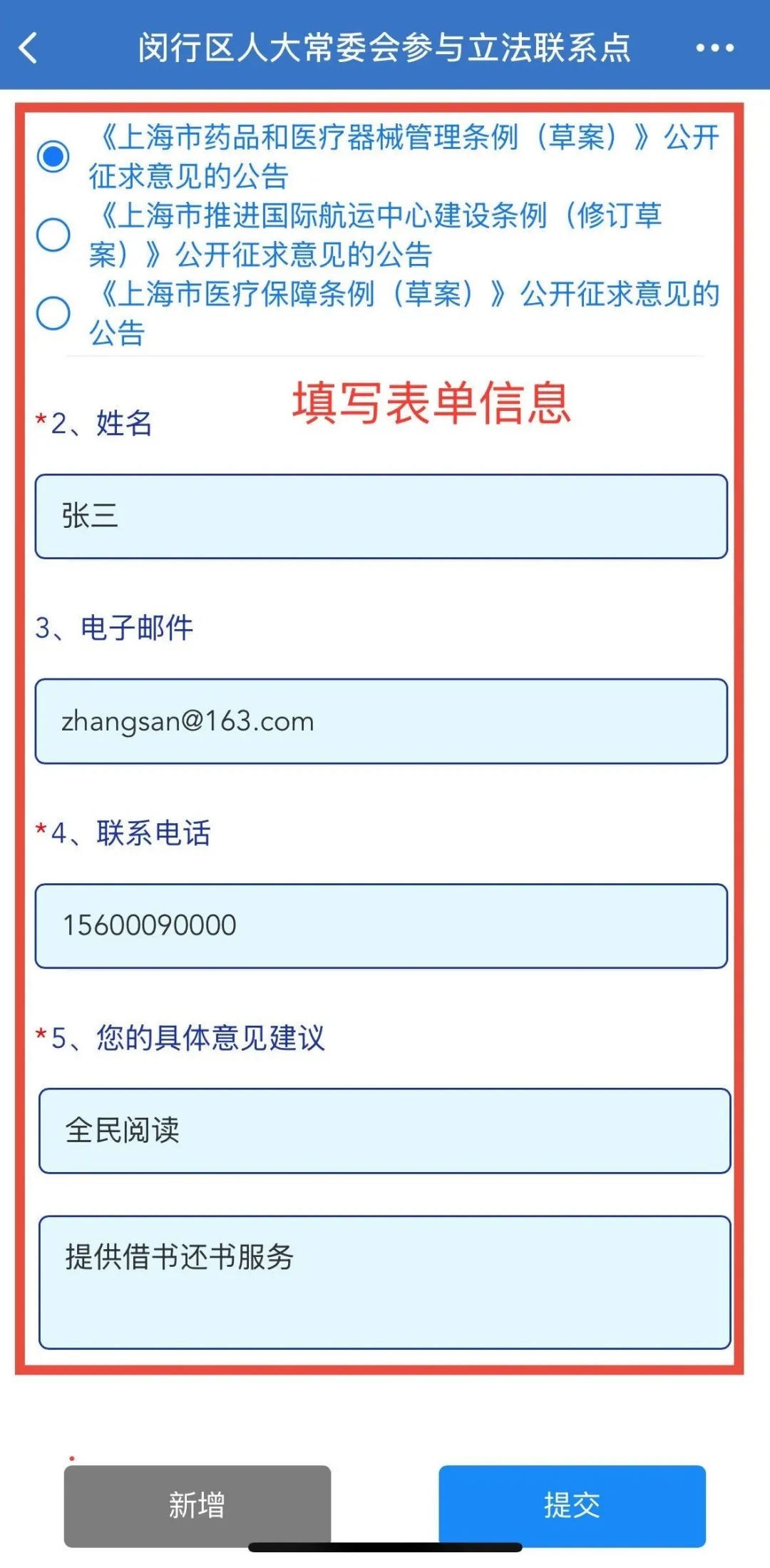

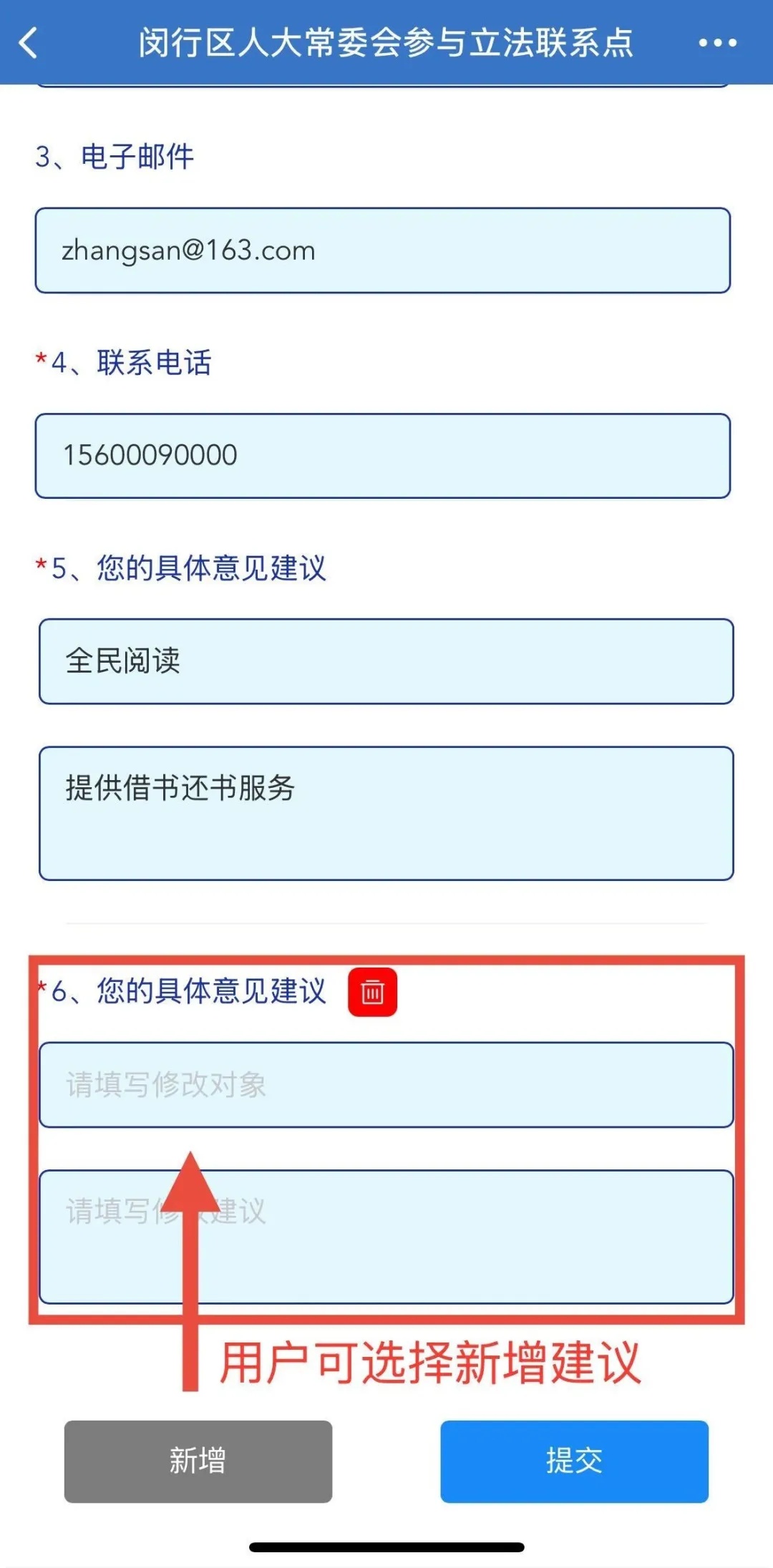

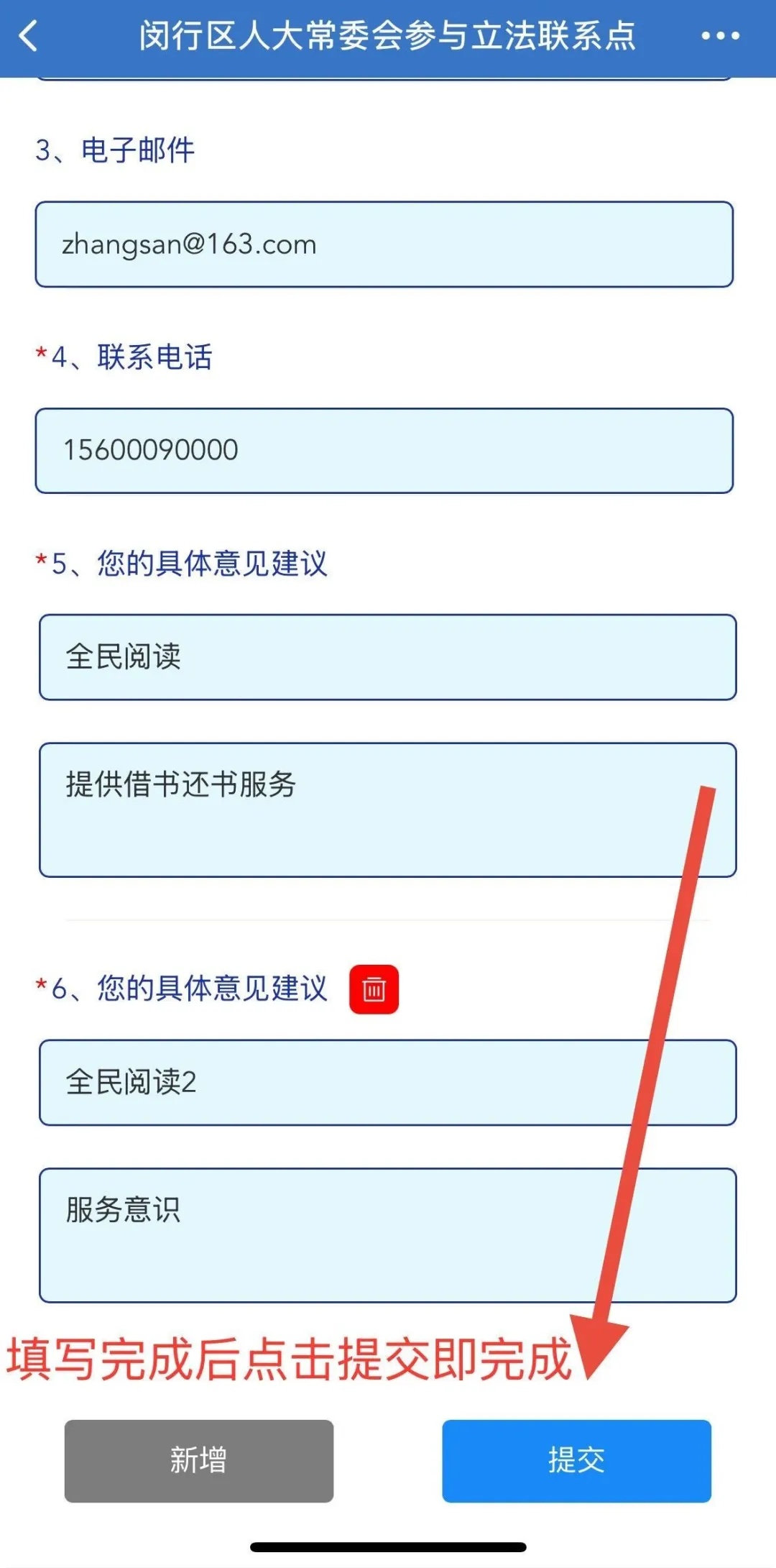

具体方法

转载请注明来自今日闵行官方微信