编者按:近期,“乐耳——聂耳故里的岁月回响”主题特展正在百代小楼火热展出,10件与聂耳有关的珍贵文物和历史文献展品首次从云南省博物馆“出差”来到上海。徐汇区融媒体中心特推出“乐耳 | 聂耳故事”系列专题,聚焦每件展品背后的故事,探寻聂耳的成长足迹,解锁人民音乐家聂耳不为人知的鲜活一面。

聂耳23岁的生命中,在昆明生活了18年,离开昆明只有两次。一次是1928年12月30日,16岁的聂耳瞒着家人到湖南当兵;另一次是1930年7月10日,18岁的聂耳因组织学生进步运动上了当局黑名单,不得不背井离乡,远走上海。

从1930年到1935年,在上海和北平的5年间,聂耳从店员到职员,从“沪漂”到“北漂”,从拉琴到作曲,历尽千辛万苦,一边打工,一边学习,在艰难困苦中一个人挺立着。他几次重病倒下,几次将冬衣送往当铺,几次饿着熬到天亮,终于在上海站稳脚,闯出自己的一片天地,但放不下的仍是乡愁。

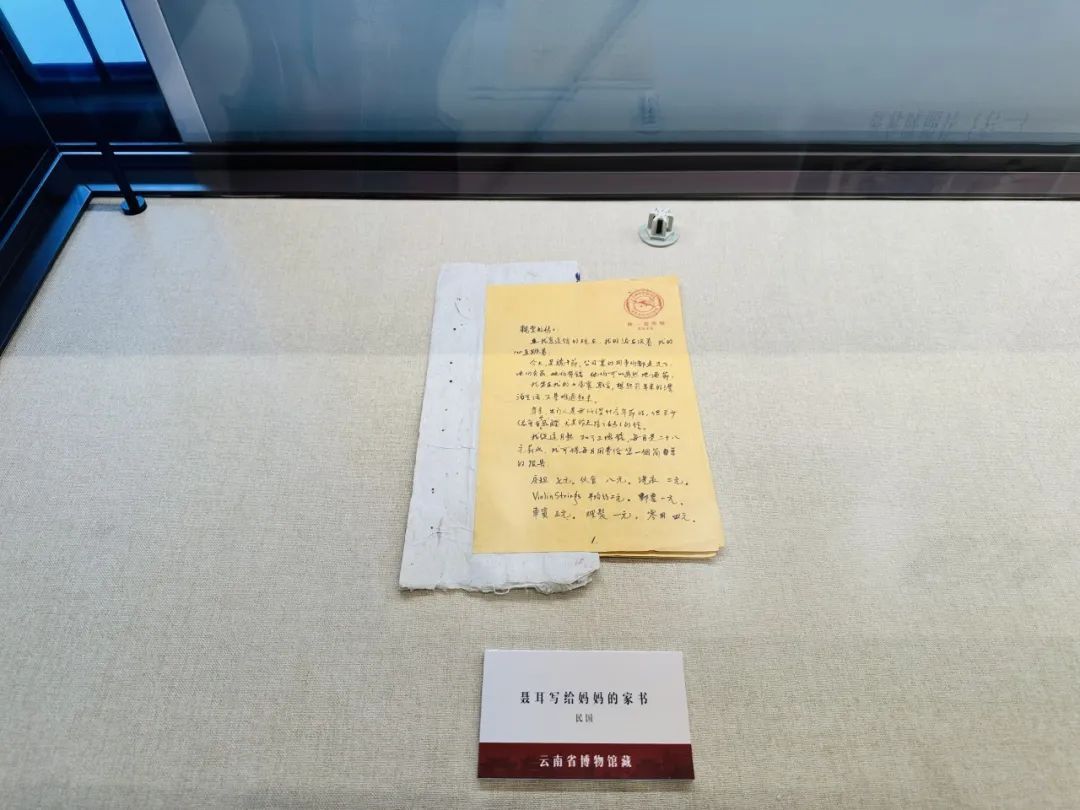

聂耳写给妈妈的家书

(信笺右上角“耳耳耳耳”为聂耳专属标志)

本次《乐耳——聂耳故里的岁月回响》主题特展中展出的这封信,写于1933年5月28日端午节的早晨。聂耳写给母亲的信里,记录着学习,记录着生活,记录着奋斗,记录着向往,更记录着他对昆明和亲人的眷恋。在这些写满“乡愁”的字里行间,感受到的是聂耳对昆明故乡魂牵梦绕的牵挂。

“亲爱的妈妈:在我写这封信的现在,我的泪在流,我的心在跳着。今天是端午节,公司的同事都走光了,他们有钱,他们有家,他们可以安然地过节!我坐在我的小屋里写信,想起几年来的漂泊的生活,不禁难过起来……本来,出门人是无所谓什么年节的,但至少总会有些感慨。”

世上最深情的歌,一定是唱给母亲的。在聂耳短暂的一生中,他最爱的和最爱他的人就是他的母亲。母亲不仅给了他生命,给了他爱,还在他的童年时期就用最质朴的民间歌谣唤醒了他心中的音乐梦想。在聂耳心中,母亲就是他生命中的一首歌。

云南大学艺术设计学院许家瑞绘

母亲彭寂宽对聂耳在音乐上有很大的影响。聂耳的音乐启蒙来自他的母亲和云南民间音乐。从小在傣族地区长大的彭寂宽不仅能歌善舞,还会唱花灯调、扬琴调等,还在襁褓中的聂耳,就是在母亲吟唱的民歌调中入睡。母亲吟唱的曲调,让聂耳从小就受到民间音乐的熏陶。

这封信件的最后他还特别提到请母亲转告三哥帮忙收集云南民间音乐乐谱:“现在我想在中国的各地民间歌谣上下一番研究,请三哥帮我收集一些寄来,不论什么小调、洞经调、山歌、滇戏排子都要。千万急!!!”

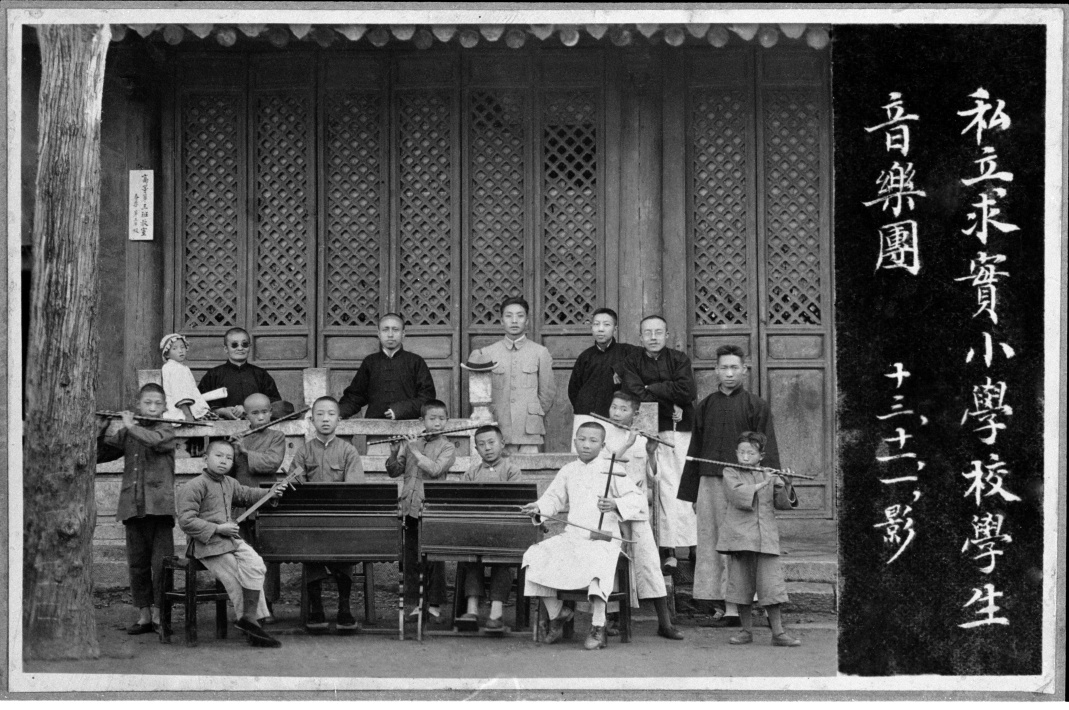

聂耳在私立求实小学校学生音乐团合影

(前左坐弹三弦者为聂耳)

据聂耳三哥聂叙伦回忆,聂耳10岁时,和他在昆明三牌坊附近的三丰庵第一次听昆明洞经音乐。有位姚大叔在洞经演奏班子里吹笛子,能口诵不少洞经乐谱,聂耳从他那里收集、整理了好几个洞经乐谱。聂叙伦在《少年时代的聂耳》一书中回忆:

对于学习“洞经音乐”,聂耳的二哥聂紫铭还回忆说:“我与三弟聂叙伦、老四聂耳,都在‘宏文学’学过洞经音乐,是我母亲求端仕街老家的一个邻居介绍进去的,这家人姓董,是前清秀才,那时,聂耳还在上小学,大概10岁,最初参加学习是在钱局街三皇庙,我是学拉二胡,聂耳什么乐器都搞。聂耳最聪明,不论什么乐器,一学就会。”

“宏文学”最后一任会长彭幼山回忆:“聂守信很聪明,给我留下印象很深。他们是我当首座以后带过的第一批童生。聂守信学过笛子、二胡,小三弦是跟金子箴先生学的,金子箴小三弦弹得很好,人称金三弦。”在洞经音乐会当童生的这段经历,为聂耳用昆明洞经音乐“宏仁卦”创作《翠湖春晓》,都起了关键作用。

昆明洞经音乐《上灯舞》

(摄影:李旭 昆明市文化馆)

《义勇军进行曲》灌制地纪念馆

(百代小楼)

地点:衡山路811号

门票:免费

开放时间:9:00—17:00(周一闭馆)

“乐耳——聂耳故里的岁月回响”

主题特展

展期:7月22日—8月21日

展出地点:百代小楼三楼

编辑:陈海笑

转载请注明来自上海徐汇官方账号