不就是痔疮犯了嘛,咋就成了直肠癌?更没想到还转移到肝、肺和淋巴结!

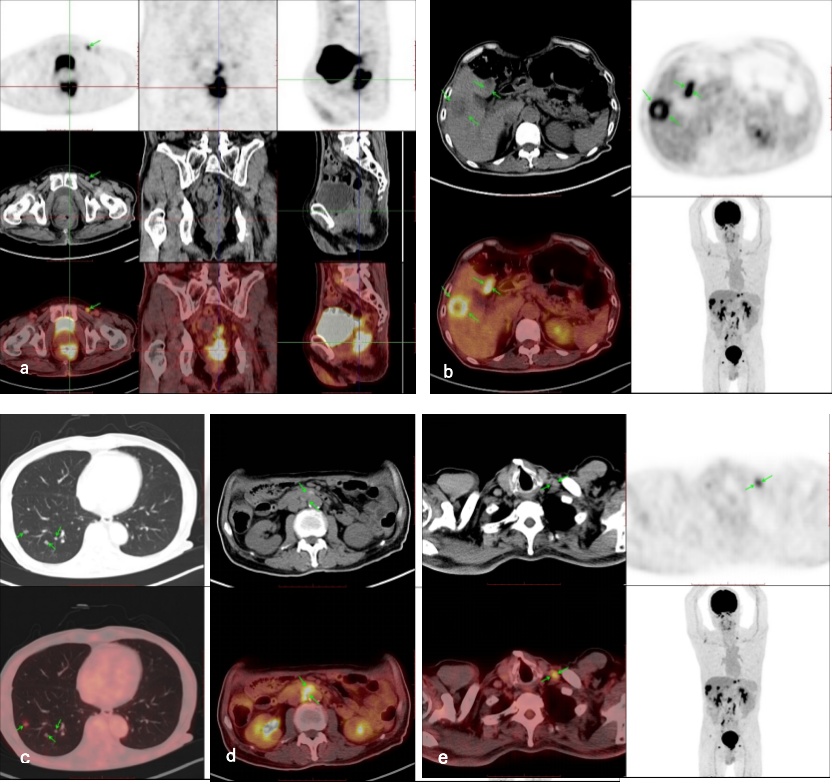

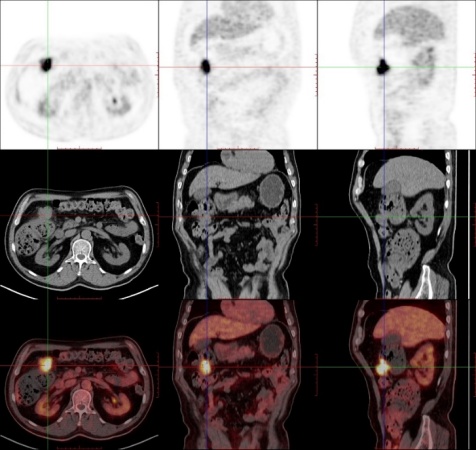

陈大爷今年69岁,有多年的痔疮病史,近期因“痔疮便血”做了结肠镜,却意外被告知得了直肠癌;原本以为手术切掉就可以了,可是医生发现除了CEA升高,另一个肿瘤指标AFP也明显增高,在医生的建议下进行了PET/CT检查,意外发现了全身肝、肺、淋巴结转移的真相(图1)。拿到诊断报告的陈大爷怎么也没想到,被自己一直当做“痔疮便血”的是癌症且已多发转移,后悔为什么没有早一点来医院就诊检查。

图1 男性,69岁,a直肠腺癌(十字),左侧腹股沟区小淋巴结转移(绿箭,直径5mm);b肝脏多发转移灶;c肺转移灶;d腹膜后淋巴结转移;e左侧锁骨区淋巴结转移

这场诊疗转折的背后,藏着一个关键问题:

为什么确诊直肠癌后,医生要让做PET/CT?它在结直肠癌的诊疗中,到底扮演着怎样的角色?

结直肠癌是全球第三高发的恶性肿瘤,据国家癌症中心发表的《2022年中国恶性肿瘤流行情况分析》中数据表明,2022年中国结直肠癌新发病例数位于恶性肿瘤第二位,约51.71万。

国人生活水平的提升和饮食结构的变化,使得结直肠癌成为危害国人健康的重大威胁。

01

为什么结直肠癌需要做PET/CT?

破解传统检查的三大盲区

结直肠癌早期无明显症状,随着疾病进展,部分患者可能出现排便习惯和性状改变,部分患者像陈大爷这样,以为自己只是长期的便秘和痔疮,从而延误了最佳就诊时期。

早发现、早分期、早治疗是结直肠癌改善预后的核心,但国人健康体检意识薄弱,且传统检查手段各有局限:

肠镜:“看得见”的局限

肠镜是结直肠癌筛查的“金标准”,能直观的看到肠道粘膜病变,还可以取活检做病理,但它也存在“看不见”的区域:

① 视野盲区

肠镜检查是通过一根长直管子从肛门进去,顺着肠管“走”一遍。结直肠全长1.5-2米,呈“门”字型包裹腹腔内的小肠等其他脏器,肠道形态弯弯曲曲、起伏不平,由许多像口袋一样的结肠袋连接在一起,而且不停蠕动。

很多隐藏在褶皱、沟壑里的肿瘤会与肠镜镜头擦肩而过,有一些位置刁钻善于利用周围正常肠管包裹掩护,藏在隐蔽处,比如“门框”的转折处回-盲部、升-横结肠、横-降结肠、乙状结肠的转弯处等,都有可能被肠镜遗漏。

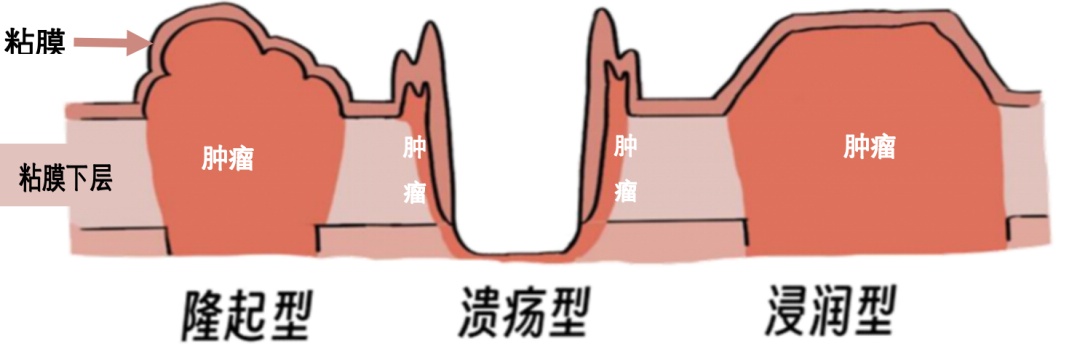

② 深/远处盲区

部分粘膜下肿瘤“表面光鲜但内里腐败”,在粘膜表面只有很小且不起眼的变化,却往肠壁深层生长侵蚀,肠镜只能观察到肠粘膜表面情况,无法判断粘膜以下(粘膜下层、肌层、浆膜层)的情况,更没法了解肠腔以外腹腔内腹膜、淋巴结,以及肝、肺等远处转移的情况。

③ 检查门槛高

肠镜检查是侵入性检查,检查前需进行充分的肠道准备,如果肠道准备不够好,导致肠腔内粪便积液过多,会影响肠镜的可视性。部分患者因恐惧或身体虚弱、年龄大等因素也无法完成肠镜检查。

CT、MRI:“看得到”但不够“准”

增强CT、MRI能显示肿瘤大小、与周围组织的关系,也能看清出现异常形态、结构改变的肿瘤组织。但是在肿瘤较小或者仅有肠壁轻度的增厚时容易“看不准”,特别在肠管蠕动过程中,部分收缩纠集的肠管也会表现为增厚的改变。此外,局限部位的CT、MRI检查也是了解远处转移的盲点。

肿瘤标志物:“不太靠谱”的辅助

CEA(癌胚抗原)是结直肠癌最常用的肿瘤标志物,但约30%的患者确诊时CEA并不升高,治疗后出现复发转移时,CEA的增高也可能"滞后"于影像学变化。当出现多个肿瘤标志物升高时,应警惕发生远处转移的可能。

02

PET/CT凭啥成为“破局者”?

从“看结构”到“看功能”的革命

PET/CT(正电子发射断层显像/X线计算机体层成像)的核心优势,在于它突破了传统影像学“只看结构”的局限,通过18F-FDG(氟代脱氧葡萄糖)这一“代谢探针”,精准捕捉肿瘤细胞的“能量代谢异常”——大部分恶性肿瘤细胞都会大量摄取葡萄糖(比正常细胞高2-10倍),从而在图像上呈现明亮的“高代谢灶”。

全身扫描:让"隐匿"无处遁形

一次PET/CT检查可覆盖从头到脚的全身范围,不仅能清晰显示肿瘤大小、位置、侵犯深度(如是否突破肠壁浆膜),还能同时筛查肝、肺、腹膜、淋巴结等所有可能的转移部位。

特别对于位置刁钻的结直肠肿瘤,肿瘤病灶显示出18F-FDG的异常高代谢摄取,会像“小太阳”一样显示出来,帮助医生准确“揪出”肿瘤(图2)。

图2 男性62岁,体检发现CEA持续性增高,肿瘤病灶隐藏在升结肠与横结肠转折处,且周围被扩张肠管包裹,逃过了肠镜检查。手术病理:结肠腺癌III级。

指导治疗:让方案更“精准”

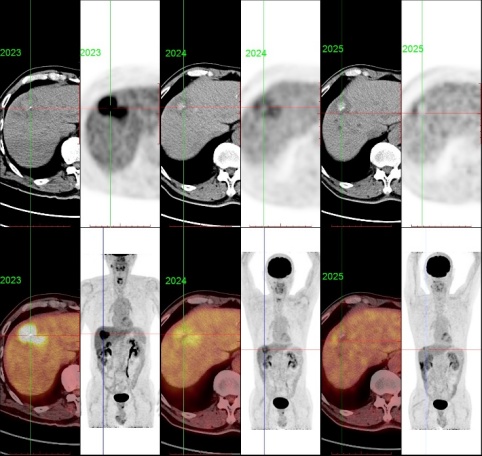

PET/CT全身检查还可以指导治疗方案:治疗前PET/CT的精准分期助力临床制定精准方案;治疗后PET/CT评估肿瘤活性变化,如新辅助化疗后的患者,肿瘤或转移病灶缩小,通过PET/CT检查了解肿瘤或转移病灶活性范围,方便临床医生制定更精准的后续治疗方案,缩小手术范围或放疗照射视野,减少不必要的损伤(图3)。

图3 男,74岁,左半结肠癌术后半年,发现肝右叶转移,行新辅助化疗+介入治疗后,病灶明显缩小,肿瘤活性范围减小后行特殊肝段切除(肝中叶),病理符合结肠腺癌转移。

陈大爷的诊疗一波三折,医生借助PET/CT的诊断重新分期,及时调整了治疗方案,在进行了新辅助化疗后,缩小了陈大爷手术治疗范围,转移灶活性也明显抑制,避免了对陈大爷的无效或过度诊疗。

查漏补缺:为生命保驾护航

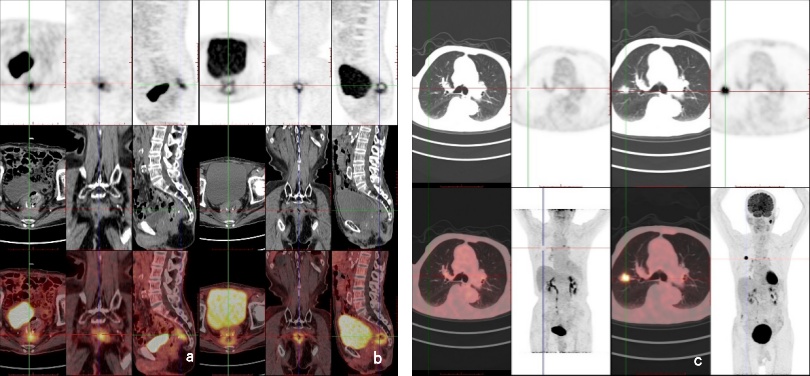

结直肠癌治疗后定期随访复查,能够早期及时发现复发或转移,当治疗后肿瘤指标出现异常增高,行PET/CT检查可以及时发现手术区域的局部复发,甚至远处转移,及时进行再次治疗(图4)。

图4 男,85岁,直肠癌术后2年局部复发(a),放射治疗后1年局部仍有肿瘤活性(b),PET/CT检查同时发现右肺内转移灶(c)

03

哪些人群推荐做PET/CT

初始分期不明确的患者

确诊结直肠癌后,若CT/MRI提示可能存在远处转移(如肝/肺结节、腹膜增厚),或肿瘤标志物(CEA)持续升高但影像学未找到病灶,PET/CT可全面评估肿瘤范围(分期),避免“盲目手术”。

复发或转移监测

术后或放化疗后,若CEA升高、影像学发现可疑病灶(如肝内小结节),PET/CT能精准区分是肿瘤复发/转移还是炎症/瘢痕(尤其对CT/MRI难以鉴别的病例)。

疑难病例的“终极诊断”

如肠镜发现“不典型增生”但病理结果矛盾(如高级别上皮内瘤变 vs 黏膜内癌),或盆腔/腹腔发现多发占位(需明确是否为转移),PET/CT可通过代谢特征提供关键证据。

高危人群的“避雷指南”

如果您或家人属于以下情况,建议定期体检,必要时做PET/CT全身扫描:

有结直肠癌家族史;

长期便血、腹痛、大便习惯改变;

肿瘤指标(如CEA、CA19-9)持续升高;

普通检查(肠镜、CT)发现可疑病灶但无法确诊。

陈大爷的故事并非个例——每年都有无数患者错过最佳治疗时机。PET/CT不仅能更早发现肿瘤的“蛛丝马迹”,更能为治疗方案的制定提供"全局视角"。

PET/CT检查前注意事项”

检查当日空腹,避免剧烈运动;

携带相关病情资料;

如有糖尿病病史,正在服用二甲双胍,建议检查前停服48小时;

检查需提前预约,请关注新华医院核医学科微信公众号(下方二维码),有详细预约检查须知。

来源:核医学科

作者:王少雁

审核:尹雅芙

科室介绍

新华医院核医学科成立于上一世纪六十年代初期,历经60余年,形成了甲状腺癌放射性核素治疗、全生命周期的核医学检查、儿科核医学、儿童肿瘤PET/CT、分子影像精准诊疗的临床特色,在国内享有较高的声誉。核医学科是中华医学会核医学分会副主任委员所在单位,拥有11名医师(博士9名、硕士2名)、7名技师、6名护师和4名放药师。科室拥有3位博士生导师及3位硕士生导师。核医学科拥有各类先进核医学显像设备,包括PET/CT、SPECT/CT、SPECT、心脏专用机、双能X线骨密度仪等设备;核医学科同时拥有IV类放药证及回旋加速器,能开发、合成并使用各类新型分子探针进行疾病的分子影像诊断和临床研究。核医学科拥有11张床的核素治疗专用病房,主要收治分化型甲状腺癌术后131I治疗患者和甲亢患者。

核医学科影像读片门诊(特需)

出诊专家 | 尹雅芙 | 傅宏亮 | 陈素芸 |

出诊时间 | 周一下午 | 周二下午 | 周三下午 |

新华医院核医学科微信公众号

新华医院核医学科电话:021-25076980

上海交通大学医学院附属新华医院核医学科位于医技楼(5号楼)6-7楼(下图红色箭头指示位置),7楼为PET/CT中心。