不少人都认为

骨质疏松是老年人才会有的问题

跟自己没得好大的关系

实际上,骨质疏松离我们真不远!

据《2018中国骨质疏松流行病学调查报告》显示:我国40岁以上人群中,近半数(46.4%)已有骨量减少问题;

虽然说50岁以上的孃孃是重灾区,三个里头就有一个得骨质疏松,比同年男性遭得多五倍!

但年轻人的骨骼健康问题也很恼火,20-44岁绝经前女性中,15%-50%已符合骨质疏松诊断标准;

尤其是天天坐办公室的上班族,腰椎骨密度不达标的居然占到了44%。

莫等到骨头痛得钻心才来喊“哦豁”,现在就要把骨头保养起!

骨质疏松症是一种以骨量减少、骨微结构破坏为特征的全身性骨代谢疾病。

说白了就是骨头变“糠”了,骨头越变越薄,全身骨头悄悄变成“豆腐渣工程”,骨折风险显著升高,随便碰一哈都可能断。

早期症状

骨质疏松早期,日常生活中轻微碰撞就可以引起骨折。

症状进一步发展

一天到黑周身没得劲,爬个楼梯脚杆打偏偏;搬点东西就喊“恼火”,腰杆背脊骨痛得来像遭人扯到筋!

甚至换个姿势、走两步路、提个包包,全身骨头都痛得你龇牙咧嘴!

病情严重

再发展下去就遭咯,弓腰驼背弯成麻花、身高活生生矮一截,心肺受压、肚皮头器官都遭挤到一坨,气都喘不赢,人也成“玻璃人”了,三天两头骨折往医院跑!

现在活蹦乱跳没得上面那些症状,也不要不当回事!说不定你早就是骨质疏松的“潜在下家!”

想知道自己是不是高危人群?下面三种办法,听我给你摆:

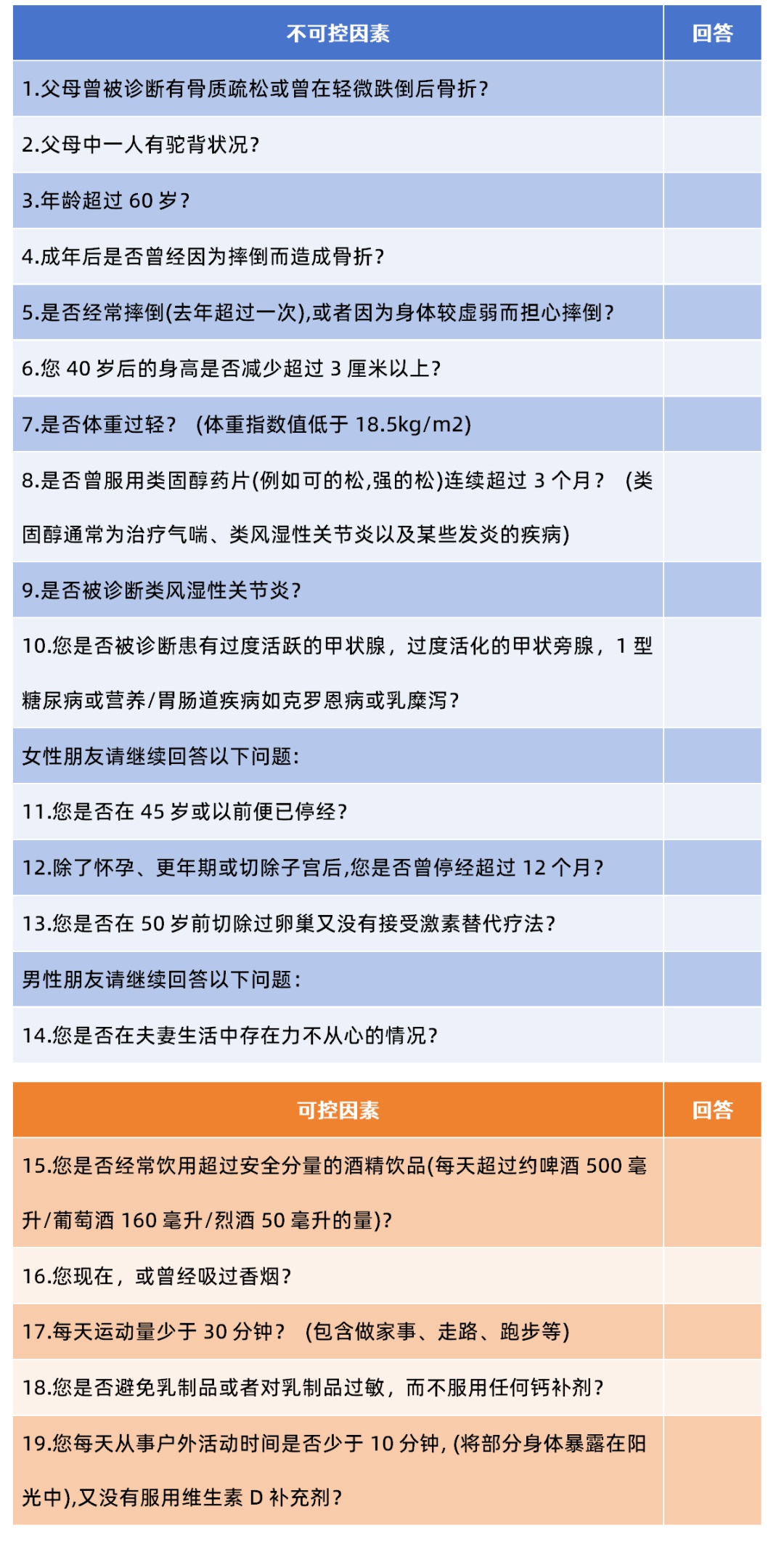

①一分钟,回答国际骨质疏松基金会的测试题,只要有一题回答为“是”,那就得小心了!

作者制图

②对照下图,看哈自己有没有类似情况,有的话也要小心!

作者制图

中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志提到,在饮酒人群中,骨质疏松的患病率高达30.9%。

酒精会直接毒害骨组织细胞,会抑制成骨细胞活性,甚至让它们凋亡,进而影响骨头的形成。

同时,酒精还会促进破骨细胞增殖分化,让骨细胞凋亡速度加快,影响骨稳态。

全球疾病负担工作组研究发现,喝酒根本就没得啥子安全的量,一滴酒都不喝,对身体才是最好嘞!

③对于绝经后女性,可以试试做一个简单的算术题评估风险:

风险指数(OSTA指数)=【体重(kg)-年龄(岁)】×0.2

如果OSTA指数<-4,建议进行骨密度检测,并考虑药物治疗;

如果-4

如果OSTA指数>-1,除非伴有骨质疏松的危险因素,一般不需要骨密度监测。

均衡饮食

① 每天摄入足量钙

钙是骨骼的“建筑材料”,每天摄入足量钙,骨骼才能更坚强!

牛奶、酸奶、奶酪、豆腐这些都是补钙的“扛把子”,成人每日建议摄入量为800mg,50岁以上人群为1000 - 1200mg。

② 保证充足的维生素D

每天上午十点到下午三点这个时间段,到太阳坝坝里晒15到30分钟!

最好把膀子、脚杆这些露出来,让太阳给你刷层“阳光精华”!

要是嫌晒太阳麻烦,每周吃两次三文鱼、鸡蛋黄也阔以。

③ 适当摄入优质蛋白质

瘦肉、鱼摆摆、蛋花花、豆子这些是资格的蛋白质,帮骨头扎起,能让骨头更硬肘!

维生素C和K这些就是骨头的“贴心小棉袄”!

青椒、西兰花这些绿菜,柑橘类果果多整点,可以补充充足的维生素C和K!

最要紧的是——

做菜少放点盐巴(每天莫超过5克)!

喝酒每天莫超过一小杯(大概50毫升)!

火锅蘸料莫整得齁咸,

啤酒白酒更要收手!

适量运动

① 有氧运动

如快走、慢跑、游泳、骑自行车等,能增强心肺功能,提高骨密度。

建议每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动,或75分钟的高强度有氧运动。

② 抗阻运动

像举重、俯卧撑、仰卧起坐等,可以增加肌肉力量,减少骨质流失。

每周可进行2-3次。

③ 平衡训练

比如单脚站立、太极拳等,能提高平衡力,降低跌倒风险。

建议老年人每周2次太极拳或平衡训练,每次20分钟。

运动需循序渐进,量力而行,切不可贪心而诱发损伤骨折!

保持健康生活方式

① 烟就莫抽了,酒也少喝点哈。

② 咖啡也要控制到喝,身体健康的成年人每天咖啡因摄入莫超过 3-4 杯标准美式咖啡;

骨质疏松患者或高风险人群如绝经后女性、老年人等,每天最好不超过2杯咖啡哈。

③ 体重要保持在正常范围头,太胖了关节遭不住,负担重得很;

太瘦了又容易流失骨质,都要不得。

健康监测

① 定期做骨密度检查

尤其是中老年朋友、绝经后的女同胞,还有那些屋头有骨质疏松家族史的高危人群,更要上心!

早点查出来问题,才好及时处理嘛。

② 积极治疗基础疾病

如果有那些影响骨头代谢的基础病,比如甲亢、糖尿病这些,一定要积极治哦!

把病情控制到,莫让它往坏处发展,不然对骨头也不好。

③ 遵医嘱合理用药

像糖皮质激素这种可能伤骨头的药,要是长期大量吃,骨质疏松的风险就高得很。

所以,一定要听医生的话,合理用药,并且定期监测骨密度哈,莫自己乱整!

总的来说

骨质疏松是一种慢性病

虽然无法完全治愈

但科学治疗可以延缓骨量流失

降低骨折风险

如果出现相关症状

一定要及时就医

千万别一拖再拖!

声明:本文系医学相关教育科普文章,不涉及具体治疗方法或医疗行为,不得替代医院就诊行为。

本文作者

华西临床医学院 系统整合临床课程(II)B602组

刘雅文 王沁璇 贺歆焰

蒋昊泽 张子俊 陈昊涵

本文合作专家

参考文献

来源:华西医生

编辑:四月

除已标注来源外,本文封面图及文内图片均来自包图网(获授权使用),转载可能引起版权纠纷。