今日迎来立秋节气,

“贴秋膘”“咬秋”都要安排上!

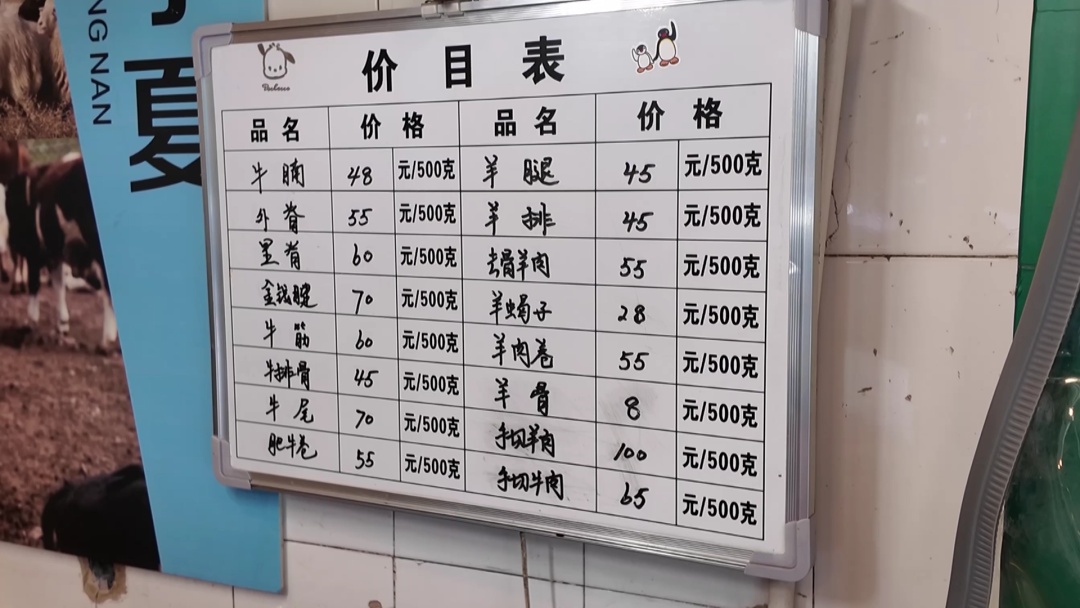

在被称为“牛羊肉一条街”的浙江中路上,鳞次栉比的清真肉铺前人流不断。尽管午间暑气未消,阳光热辣,却丝毫未减市民们选购肉品的热情。各家档口前,新鲜羊肉整齐悬挂,色泽诱人,交易声、剁刀声交错。受“贴秋膘”的传统影响,不少市民专程前来,只为挑选几斤好羊肉,为家人烹制一锅滋补秋日佳肴。

随着阳气渐收、阴气渐长,羊肉性温味甘,正是转入秋日阶段补充体力、抵御凉意的进补好物。一位牛羊肉铺的店家边招呼客人边介绍道:“这段时间吃牛羊肉最滋补,尤其秋天的羊肉,格外肥美。”他熟练地向顾客推荐,“肋排是上选,羊排则做清炖最好,能保留原汁原味,再多放些枸杞、萝卜,滋味营养俱佳。”

老顾客王先生显然是行家,一进店便熟络地与老板交流,精准指定要羊脖子和羊后腿。他分享着自己的心得,“羊后腿肉厚,口感肥美,羊脖子则是活肉,也很好吃,各有风味。”老板应声提起选好的羊肉,利落地甩上砧板,手起刀落间,一块块鲜肉便已备好。被问及做法,王先生兴致盎然,侃侃而谈:“白煮就可以。这家的羊肉非常好,因此做法也很简单,放一点姜、花椒就可以,放其他调料则会影响味道,没有必要。”

虽说是立秋,但今年立秋时候的天气丝毫没有任何“秋意”,“贴秋膘”自然也要“点到即止”,盲目、过度进补只会适得其反。

立秋过后,很多苦夏、在夏天里食欲较差的人,食欲会逐渐好转。贴秋膘的习惯一方面能够帮助补充夏季的亏空,另一方面也能增强体质,抵御寒冷,顺应了中医的秋收冬藏的季节特点。当然,进补之道贵在适宜,贴秋膘也需因人而异,量力而行。

老西门街道社区卫生服务中心中医科主治医师徐臻提醒广大市民,“贴秋膘”时要注意个人的体质,灵活调整食谱。湿热体质的人,不宜多吃辛辣油腻的食物;需要体重管理的人,也往往会有痰湿,盲目进补可能会把秋膘变成积食。

立秋贴秋膘虽是一种传统习俗,但如何科学、合理地进补,还需根据个人体质和气候变化来灵活调整。立秋贴秋膘,不仅是对传统习俗的传承,更蕴含着人们对健康生活的追求。在享受羊肉等美食带来的味蕾盛宴时,也要遵循科学进补的原则,根据自身体质和季节变化,合理搭配饮食,让贴秋膘成为迎接秋日的温馨仪式。

除了“牛羊肉一条街”,市中心的宁海路菜场里格外热闹,男女老少络绎不绝。不少顾客都流连在门口的蔬果摊位之前,西瓜、生梨成了抢手货。而大家都是奔着“咬秋”这个“仪式感”而来。

“咬秋”,这个听起来有点可爱的习俗,据相关领域学者介绍,在明代的南京地区就已经出现。清代的《津门杂记》记载,立秋食瓜可“祛暑防病”。如今,这一传统也成了全国各地不少人选择度过立秋的“仪式感”——咬一口瓜果,像是要“咬住”夏天最后一点热气,寄托着大家对健康平安的期盼。

“今天是立秋,特地出来买几只生梨,”李女士边挑边说,“立秋的时候人容易咳嗽,要吃梨润润肺。买两只回家吃,喉咙能舒服点。”

旁边的杨阿姨手里拎着西瓜,笑眯眯地表示:“买点西瓜吃,把夏天的炎热‘吃掉’,迎接清清凉凉的秋天!”

不过,立秋来临,天气真的就凉快了吗?老西门街道社区卫生服务中心医科主治医师徐臻提醒大家,可别大意。立秋是夏天转秋天的过渡期,天气变化大,养生有讲究。

秋日养胃重补水,但生冷的食物切不可多食。立秋暑去秋来,是由热转凉的交接时节,在饮食上调养应该是滋阴润肺、养血润燥。初秋之时天气湿热交增,脾胃内热导致抵抗力下降,所以要提升对脾胃的保护意识,少吃生冷刺激的食物。

针对“秋老虎”仍盛的气候特点,徐医生特别提醒,此时饮食需兼顾“润”与“清”。建议多食用白色食材,如银耳可滋阴清热、养胃生津;莲藕味甘性寒,能解渴生津;茭白则有利尿除烦、清热解毒的功效,尤其适合“三高”及肥胖人群。

立秋时节天气多变,“秋老虎”余威尚存,科学养生尤为重要。“咬秋”习俗,承载着祛暑防病、祈愿安康的美好传统,已成为人们迎接立秋的独特仪式。在延续这一传统的同时,更需注重饮食的“润”与“清”,入口谨慎,方能滋养身心,帮助大家健康、安稳地步入金秋。

记者 /邵林峰 瞿煌俊 张乐熙(实习)

编辑 / 陈露露

图片 / 邵林峰 瞿煌俊

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 爆单!爆单!爆单!有人竟然点了20杯,今天你喝了吗?

2. 今日立秋丨秋燥无解?“磕”这组CP就对了!