高艳芳

安阳师范学院副教授

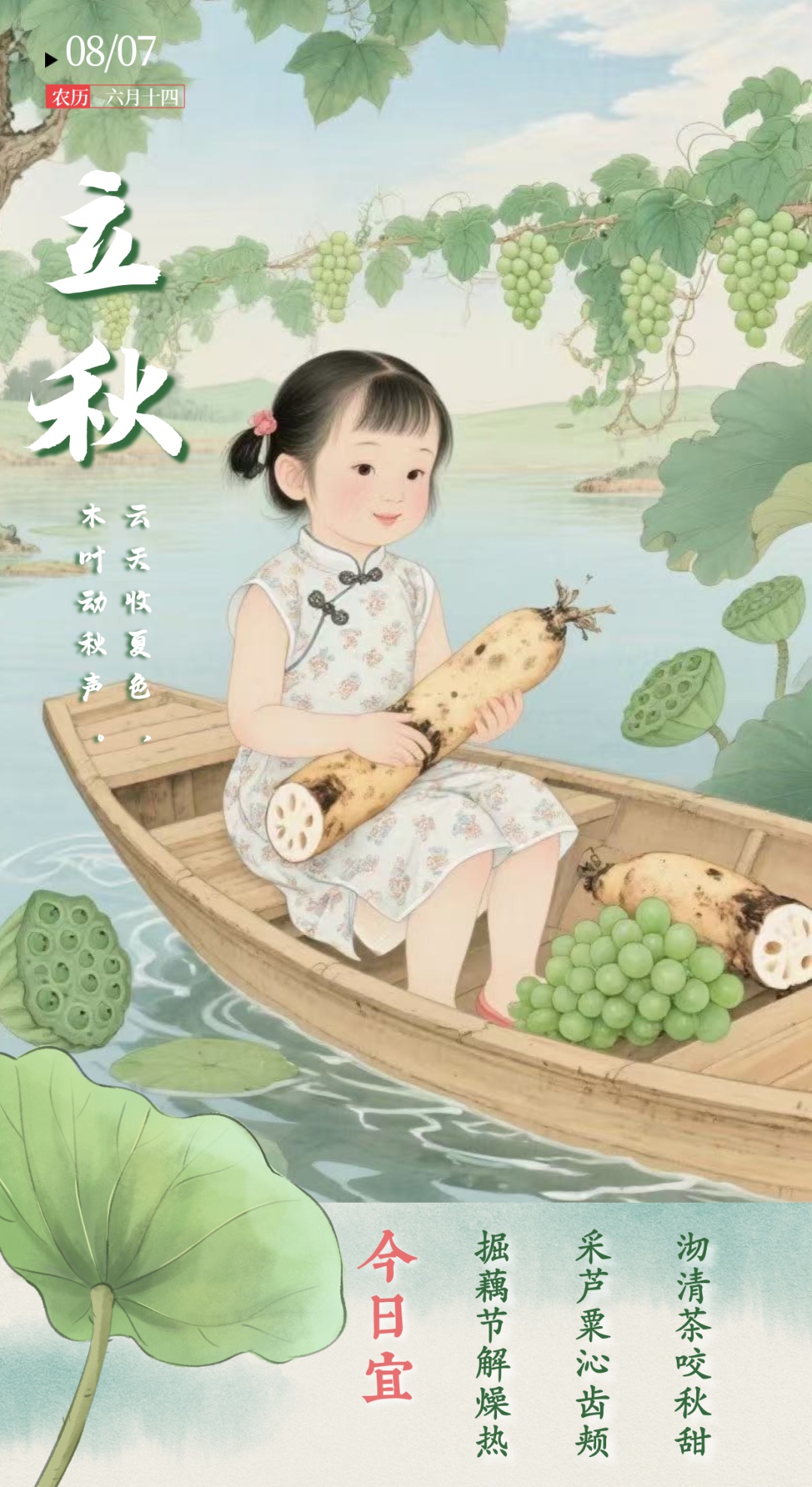

当北斗星斗柄指向西南,太阳到达黄经135度时,二十四节气中的第十三个节气——立秋,便如约而至。自此开始,申城的大街小巷便渐有秋日的凉风吹过,有凄清的蝉鸣相伴。清风、蝉鸣、白露连同丰富的节俗绘就一幅独具江南文化气息的画卷,于传统和现代间承继着天地自然之时令良序,维系着生生不息的文化根脉。

暑气未尽秋之始

立秋与立春、立夏、立冬并称“四立”。立秋之“立”,是开始之意,故,立秋意为秋季之起点,是秋季的第一个节气。对于立秋之“秋”,大致有两种理解。其一,强调秋天是庄稼成熟的时节,预示着丰收的到来。如《说文解字》中的“秋,禾谷熟也”,正是从谷物的成熟来界定这一节气;其二,强调立秋是阳气渐收、阴气渐长,由阳盛趋向阴盛的转折点。如《月令七十二候集解》中云:“秋,揪也,物于此而揪敛也”,“揪”指的便是万物由繁茂成长向萧索成熟的过渡。《管子》有云:“秋者阴气始下,故万物收”。《历书》云:“斗指西南维为立秋,阴意出地始杀万物,按秋训示,谷熟也”,虽然未明确将“秋”和“揪”相关联,但也指出了立秋由盛阳转盛阴以及谷物成熟、即待收获的节候特征。

立秋立在酷暑里,是秋天将至未至的信号。盛夏余热未消,秋阳肆虐,很多地区仍处于高温状态下,故有“秋老虎”一说。相较于北方地区,申城“秋老虎”的持续时间更长,来势更猛,通常会从8月中旬持续到9月中下旬。大致上看,立秋分三候:“一候凉风至,二候白露生,三候寒蝉鸣”。一候天气转凉,当有风拂面时带来丝丝凉意;二候清晨植被上凝结秋露,较大的昼夜温差促成了早晨白露的产生;三候寒蝉始鸣,秋蝉感阴而鸣,蝉声更加凄切。立秋后的申城“秋老虎”肆虐,节后仍会持续一段高温回热的天气。

云天收夏色,木叶动秋声。此时,高楼之外的郊野,随处可见挂满枝头的时令水果:葡萄、梨子,应有尽有;菜园中遍是等待采摘的茄子、黄瓜,数不胜数;田野中颗粒饱满的玉米、水稻,一望无际。青绿、深紫、火红、金黄……涌动着秋的晕色,谱写着收获与希望。

申城旧俗焕新韵

旧时,每逢立秋,上到朝廷下至普通百姓,都要举行隆重的迎秋仪式。如《礼记·月令》记载,立秋当天,天子会亲率三公、九卿、诸侯、大夫,到西郊九里处设坛迎秋的仪式。《后汉书·志·祭祀中》记载:“立秋之日,迎秋于西郊……”,《新唐书·礼乐志》记载:“立秋立冬祀五帝于西郊”,《宋史·礼志说》记载:“立秋日,祀西岳华山于华州西镇,吴山于陇州,西海、河渎并于河中府,西海就河渎庙望祭。”

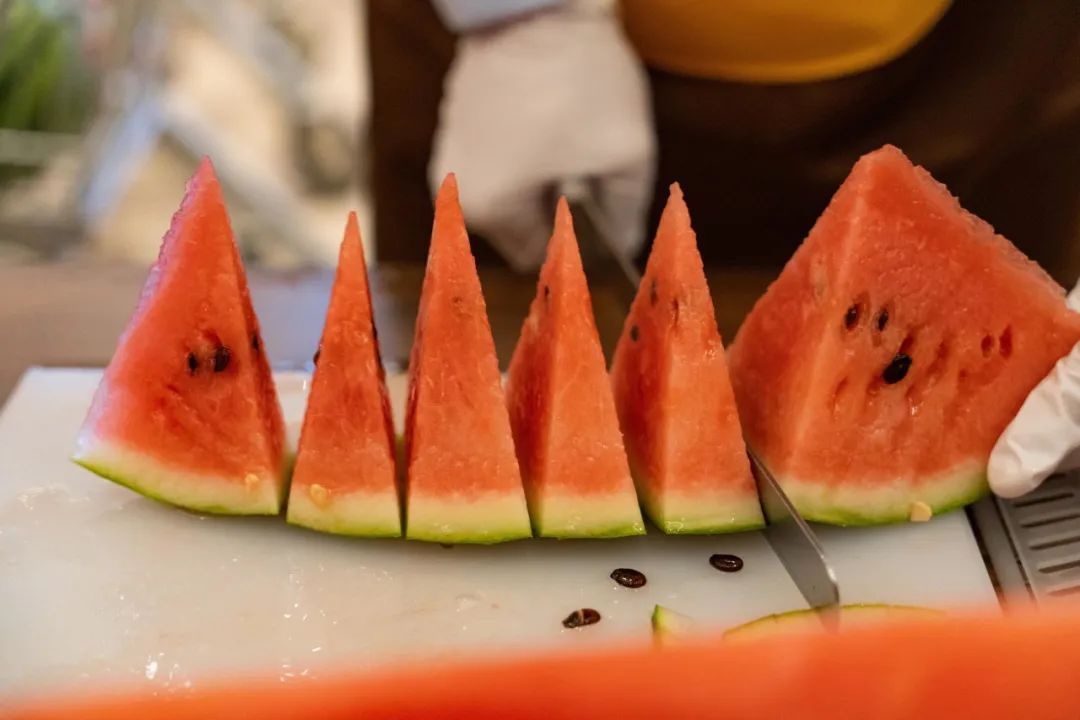

相较于官方庄重的迎秋仪式,民间的立秋习俗要生动得多,浸润在民众日常生活的柴米油盐中。秋忙会、晒秋、称重、啃秋、贴秋膘等都是立秋时节的重要活动。岁月不居,伴随时代的发展,申城立秋习俗也随之不断变迁。秋忙会、称重等活动已逐渐淡出了人们的生活,但啃秋、贴秋膘、晒秋却以新的面貌活跃于民众生活当中。《首都志》中云:“立秋前一日,食西瓜,谓之啃秋”,如今申城仍延续着啃秋的习俗,但啃食的对象已不再局限于西瓜,秋桃、葡萄等时令水果皆是“啃食”佳品。贴秋膘旨在补充营养、增强体质,旧时申城偏爱浓油赤酱的本帮菜,像红烧肉、油爆虾、响油鳝丝、牛羊肉炖汤等肉类滋补品。现下申城人更为关注营养、健康问题,“贴秋膘”时往往会兼顾体重管理。因此,清蒸大闸蟹、糖炒栗子、鲜肉月饼等蛋白质含量丰富、脂肪含量适中的市井风味成为立秋日的首选。晒秋是立秋时节的典型农俗现象,不同于传统的户外晾晒,当下沪上兴起了不少以晒秋为主题的创意活动,如亲子晒秋,该活动在模拟传统晒秋的基础上,强调亲子之间的互动;阳台晒秋,即在阳台上晒辣椒、玉米等农作物,既是对传统晒秋习俗的致敬,更是对传统节俗文化的科普。

顺时而作蕴哲思

二十四节气是农耕时代的“天气预报”,更是充盈在国人基因里的生产生活智慧。作为“四立”节气之一,立秋让人们积累了丰富的生产指导经验,同时也形成了多元的生活智慧。人们结合这些生产经验和生活智慧安排农事活动和饮食起居,使得生产生活能够顺天应时、平稳有序。

立秋节气是农业生产由夏管向秋收过渡、由旺盛生长向成熟收获的关键节点。立秋节气的农事活动多以农谚的形式指导着民众的生产活动。如“立秋雨淋淋,遍地是黄金”“立秋三场雨,秕谷变成米”讲的是立秋时节雨水对农作物灌浆的重要性;“立秋雨淋淋,遍地是黄金”强调充足雨水对秋收作物高产的决定性影响;“立秋摘花椒,白露打胡桃”突出立秋时节应及时采收的物种;“头伏芝麻二伏豆,晚粟种到立秋后”“中伏萝卜末伏菜,立秋前后大白菜”提醒人们立秋节气应适时播种的物种。

立秋节气的生活智慧,饱含着温暖的嘱咐和浓厚的生命意蕴。如“过了立秋节,一夜冷一夜”“一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉”,告诉人们立秋之后,气温会逐渐下降,提醒人们要注意添衣御寒;“秋不食辛辣”“秋气燥,禁寒饮”示意人们要注意调整饮食、滋阴润燥;“早卧早起,与鸡俱兴”则提醒人们要根据节气变化,调整作息规律。

斗转星移,阴阳转换,农耕文明日渐成为往昔,如今像上海这样的大都市,生产生活已不再依赖于节气的提示,但立秋已内化成关于生命的哲思,启示着世人坦然接受生命中的顺境与逆境、顺势而为;勤劳务实、张弛有度;播种希冀希望、静候收成收获。

策划:董言笑 朱冬冬 欧阳蕾昵 施勰赟

统稿:贾佳 施勰赟 陈思羽

海报设计:宋雨迪

图片:东方城乡报社融媒体工作室

支持单位:华东师范大学中华优秀传统文化传承创新研究院