点击上方图片回顾专栏往期内容

随着电商平台的蓬勃发展,网络购物逐渐成为消费者日常生活消费的重要组成部分。然而,部分网店经营者为博取消费者关注而故意提供误导信息的行为,破坏了公平的市场竞争秩序,损害了广大消费者的合法权益。

本期分享的案例是一起社会组织因经营者不实宣传而要求其赔偿损失的案例,本案厘清了社会组织在消费公益诉讼中提出赔偿损失的请求权基础,并对损失数额作出了认定,为类似案件提供了借鉴。该案例获评2024年全国法院系统优秀案例分析。

某市消保委诉深圳J公司

消费者权益保护民事公益诉讼案

裁判要旨

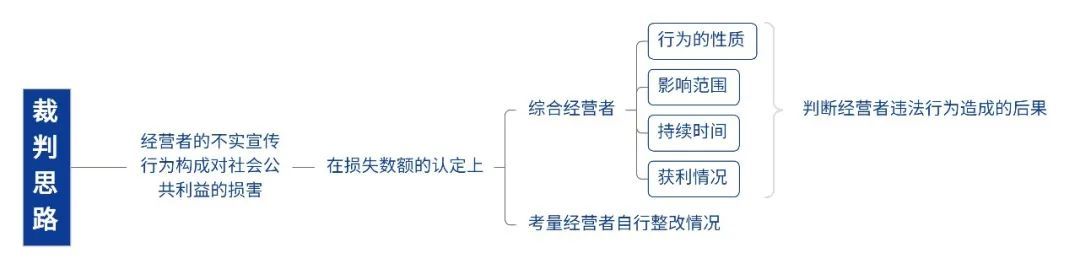

经营者的行为侵害众多不特定消费者合法权益,损害社会消费领域公共利益,消费公益诉讼原告有权要求经营者承担赔偿责任的,人民法院应综合考量经营者行为的性质、影响范围、持续时间、销售情况、获利情况、自行整改情况等因素确定赔偿数额。

关键词

消费公益诉讼 / 不实宣传 / 赔偿损失

案例撰写人

洪波、还雪婷

法官解读

洪波,时任上海市第三中级人民法院(上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院)民事审判庭(环境资源审判庭、执行裁判庭)副庭长,现任上海市宝山区人民法院副院长。曾在全国法院系统优秀案例分析、上海法院优秀案例、裁判文书、示范庭审等评比中获奖,执笔最高人民法院司法研究重大课题等。

还雪婷,上海市第三中级人民法院(上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院)民事审判庭(环境资源审判庭、执行裁判庭)法官助理。曾获全国法院优秀案例分析评选二等奖,执笔上海市全面依法治市调研课题、上海高院报批课题等。

01

基本案情

被告J公司在某平台销售电暖器,该产品销售网页上使用“央视推荐”“CCTV推荐品牌”“1度电全屋35℃恒温”“暖风(非冷风)模式下0.6度电/小时”等宣传用语。但经第三方机构检测,实际情况却是在密闭无窗的16㎡实验箱内,电暖器开启后消耗1度电可以使房间平均温度由18.5℃升高至24.9℃,升高了6.4℃;电暖器开启1小时所消耗的电量为1.841度。

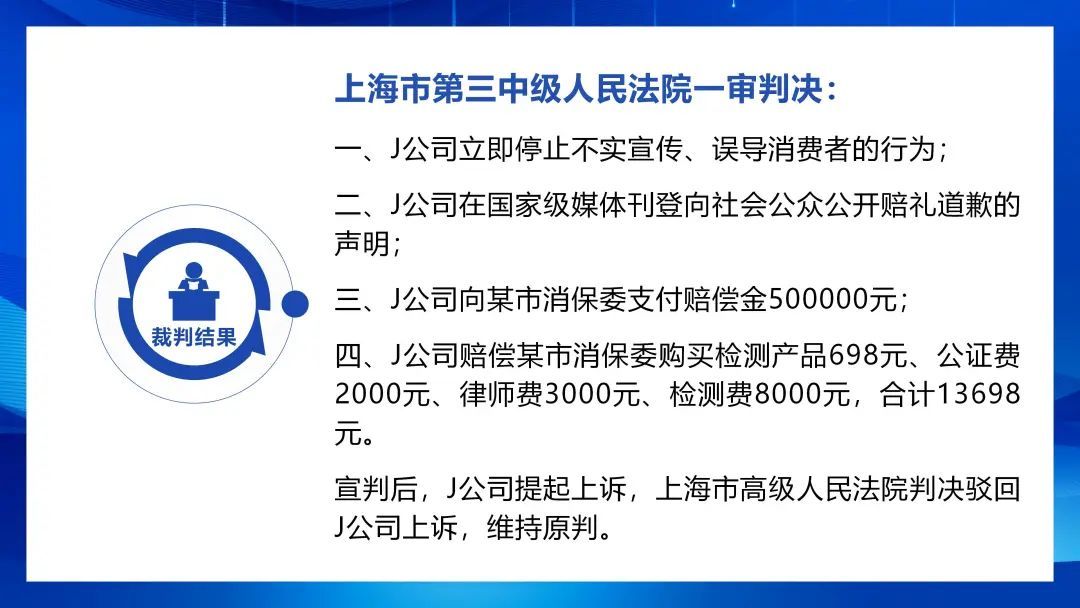

原告某市消保委认为,J公司在网络购物平台销售电暖器时对产品的宣传描述与实际检测结果严重不符,属于不实宣传,导致不特定消费者接收到错误信息,侵害了不特定消费者的知情权等合法权益,亦对行业市场秩序造成负面影响,助长了不良风气,已严重损害社会公共利益,遂诉至法院,请求判令J公司立即停止不实宣传、误导消费者的行为、在国家级媒体登载道歉信、支付赔偿金50万元、并承担其支出的律师费3000元、公证费2000元、购买检测产品698元、检测费8000元。

J公司辩称:只同意承担原告为本案支出的合理费用,不同意其余诉请。销售网页的宣传内容有报告基础,使用“央视推荐”等宣传也有合理依据,其在收到本案的应诉通知后,已进行了积极整改,对部分链接进行了下架处理;针对在售链接中的内容进行了全面的审查整改,删除了耗电量相关的不严谨的表述,涉案销售网页上架时间短、在上海地区仅销售了749件涉案取暖器产品,销量较低。

02

裁判结果

03

裁判思路

▴ 点击查看大图 ▴

04

案例评析

一、消费民事公益诉讼原告有权提起损害赔偿请求

《最高人民法院关于审理消费民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称消费民事公益诉讼司法解释)第十三条第一款明确列举了消费民事公益诉讼原告可以提出的请求权类型,即可以“请求被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔礼道歉等民事责任”。该条款虽未将损害赔偿列入其中,但在请求权类型后加了一个“等”字,以“等”字作为保留,为消费民事公益诉讼请求权类型的扩张预留空间。此外,从解释论上,该条款并未排除生产经营者承担损害赔偿的民事责任,原告可据此作为请求权基础。

1. 体系解释:损害赔偿之侵权责任形态

消费民事公益诉讼被告承担的是侵权责任,其虽具有特殊性,但亦具有民事诉讼的一般性。消费民事公益诉讼司法解释第十三条第一款中罗列的责任形态源于民法典第一百七十九条第一款,着重强调了停止侵害、排除妨碍、消除危险和赔礼道歉四种承担责任的方式,以发挥及时制止不法行为的作用。赔偿损失作为承担民事责任的方式之一,可通过司法解释中的“等”字进行扩张性解释,将其纳入原告可提起的请求权类型。

2. 类推解释:检察机关有权提起损害赔偿请求

在原告资格方面,消费民事公益诉讼制度设置了顺位,即中国消费者协会以及在省、自治区、直辖市设立的消费者协会是第一顺位;在食品药品安全领域,若第一顺位的组织不提起诉讼,检察机关可以提起诉讼。在检察机关提起诉讼的情况下,最高人民法院发布的《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》第三条明确将“赔偿损失”列为可以提出的请求权类型之一。循此逻辑,在食品药品领域,如若允许在后的检察机关提起损害赔偿请求,但不允许在先的消费者协会提起损害赔偿请求,与原告资格顺位安排的初衷并不相符。

因此,从类推解释角度,允许消费者协会提起损害赔偿请求更能逻辑自洽,保障消费者协会的优先顺位,激发其提起公益诉讼的活力。

二、消费民事公益诉讼中损害赔偿请求正当性基础

公益诉讼原告是否享有损害赔偿请求权,还需结合消费民事公益诉讼的制度功能,证成损害赔偿请求的正当性基础。

1. 震慑潜在不法经营行为

消费民事公益诉讼制度系回应当前传统私益诉讼向消费者提供的单个救济无法满足市场法治发展的需要的背景下产生。尤其在众多消费者的合法权益受到同一经营者的违法行为的侵害,在受到损失较小且诉讼成本大于损失时,理性的消费者倾向于选择放弃维权,就当花钱买了个教训。

对于经营者而言,其在实施违法行为的过程中,消费者受到的轻微损失聚集起来则是数额巨大的非法收益。如若不通过公益诉讼要求其赔偿损失,仅仅要求其停止不法行为,虽然在短时间内能在个案中对特定经营者发挥一定的作用,但仍容忍该被告保留非法收益,对其余同行业的经营者更是无法起到威慑作用。若其他与违法经营者具有竞争关系的诚信经营者纷纷效仿,公平竞争的市场秩序遭到破坏,消费者难以放心消费,长此以往,将难以发挥消费对经济的基础性作用。

因此,支持原告提出的损害赔偿请求,不仅能够在个案中让被告无利可图,而且能剥夺其他潜在不法经营者的激励根源,充分发挥威慑作用,同时达到制止经营者的不法行为,进而切实维护众多不特定消费者的合法权益,维护市场竞争秩序。

本案中,J公司在庭审中抗辩,以往经营者不实宣传的诉讼中,经营者均仅承担停止不实宣传行为的责任,且在电暖器销售行业中,“夸大宣传”是吸引消费者眼球的行业惯例,否则其在销售过程中会失去竞争优势。从发挥震慑作用角度,法院支持原告要求被告承担赔偿损失的请求,除了在个案中加大被告的违法成本外,也威慑了其他潜在不法经营者,引导其诚信经营。

2. 弥补受损公共利益

消费民事公益诉讼保护的是社会公共利益,其提起的前提即社会公共利益受到了损害。有了损害,被告理应承担弥补受损社会公共利益的责任,发挥公益诉讼的补偿功能。

根据消费民事公益诉讼司法解释第九条、第十条,社会公共利益与众多消费者集合的私益有所区别。一方面,公益诉讼与私益诉讼并行不悖,被告在公益诉讼中承担了责任并不免除其在私益诉讼中针对特定消费者承担责任。另一方面,若经营者侵害了众多消费者的合法权益,但却体现在消费者个体利益的损害上,此时并不必然侵害社会公共利益。那么,何为消费领域社会公共利益受到损害?

根据消费民事公益诉讼司法解释第一条,经营者的违法行为需同时具备两个特征:

一是侵害了众多不特定消费者的合法权益,不仅是已经造成了特定消费者的损失,而且该行为若不予制止将继续对今后不特定消费者的合法权益进行侵害;

二是健康有序的社会秩序遭到破坏,或是因侵害众多不特定消费者的合法权益致使公平的市场经营秩序遭到破坏,形成低质低价创造竞争优势的局面,亦或是社会食品药品安全等秩序受到破坏导致众多不特定消费者的生命健康或财产安全受到威胁。

虽然社会公共利益的受损和弥补都具有一定的抽象性,但作出社会公共利益受损的判断后,支持原告要求被告承担损害赔偿责任就有法理基础。消费领域社会公共利益系全体消费者共同享有,那么,因弥补受损社会公共利益所获得的赔偿金理应归属于全体消费者。

本案中,J公司在其经营的网店上使用的宣传用语强调电暖器升温速度快、节电性能好,却与实际检测结果不符。该不实宣传行为侵犯了众多不特定消费者的知情权,使消费者产生涉案电暖器在省电等性能上具有优于同类商品的认识,一定程度上影响消费者对产品的选择,导致公平竞争的市场秩序遭到破坏。

某市消保委在庭审中明确赔偿金将进入消费者权益保护基金会,用于消除J公司不实宣传销售破坏市场秩序所造成的公益损失,直接服务于消费领域社会公共利益,以维护健康有序的社会秩序,款项的使用将受到监督。在此情况下,法院支持了其赔偿损失的请求。

三、消费民事公益诉讼中损害赔偿数额的认定依据

消费民事公益诉讼发挥着震慑潜在不法经营行为与弥补受损社会公共利益的功能。赔偿金数额的认定关系到这两大功能之发挥,需结合案件情况,以社会公共利益是否得到维护进行认定。经营者的销售金额可以是一个考量因素,但不能是唯一因素。一般情况下,可从以下两个方面考虑。

1. 经营者违法行为造成的后果

经营者承担的法律责任应与其违法行为造成的损害后果相适应。经营者违法行为的性质越恶劣、侵害的范围越广、受到侵害的消费者人数越多,行为损害的社会公共利益就越大,经营者承担的赔偿责任也越重。这样才能震慑住个案中的特定经营者及其他潜在的违法经营者,防止相同的违法行为再次发生,并弥补受损的社会公共利益。不同于惩罚性赔偿金,在赔偿数额的认定过程中,应综合经营者行为的性质、影响范围、持续时间、获利情况等因素进行考量,而非简单以经营者的销售数额为基数。

2. 经营者的整改情况

经营者事后的整改情况是判断消费民事公益诉讼威慑与补偿功能是否发挥的重要考量因素。诉讼过程中,若经营者已进行整改,受损社会公共利益不再扩大;若再跟进一步,经营者主动采取措施以期弥补受损社会公共利益,如就涉案商品出具情况说明、召回危及消费者人身、财产安全等的商品、主动组织或参与维护消费者合法权益的活动等,体现出经营者已认识到错误,及时改正违法行为,并在一定程度上弥补了受损社会公共利益,则可视具体情况减轻经营者的损害赔偿责任。

本案中,J公司对涉案电暖器进行了不实宣传,侵犯了众多不特定消费者的知情权,对公平竞争的市场秩序造成损害。在2022年9月至2023年1月间,销售额达近一千万元。在市消保委发现该违法行为并约谈J公司的情况下,后者直至本案起诉后才就不实宣传进行整改。考虑到上述诸多因素,J公司承担50万元的赔偿责任,符合本案实际情况,法院予以认可。

(评析部分仅代表作者个人观点)

05

法条链接

一、《中华人民共和国消费者权益保护法》

第二十条 经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。

……

二、《最高人民法院关于审理消费民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》

第十三条 原告在消费民事公益诉讼案件中,请求被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔礼道歉等民事责任的,人民法院可予支持。

……

▴ 向上滑动查看更多 ▴

来源丨上海市高级人民法院、上海市第三中级人民法院(上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院)

高院供稿部门:研究室(发展研究中心)

案例撰写人:洪波、还雪婷

责任编辑:邱悦、牛晨光

编辑:左雨欣

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴