近期召开的中央城市工作会议作出重大判断:我国城镇化已从快速增长期转向稳定发展期,城市发展逻辑随之从大规模增量扩张迈入存量提质增效为主的新阶段。这一论断不仅为城市发展指明了方向,更为破解当前商办市场的发展困局提供了底层逻辑支撑。在此背景下,部分基金公司与城市更新企业率先探索实践——通过收购闲置商办物业并改造为公寓,使商办公寓逐渐成为存量盘活的重要方向。作为兼具商业与居住双重属性的特殊业态,商办公寓在激活存量资产价值、满足多元化居住需求方面的作用愈发凸显。但其复杂的产权性质以及历经多轮调整的政策环境,让这一领域始终处于行业关注的焦点。作为全国城市更新的前沿阵地,上海在商办公寓领域的探索具有先行示范意义。本报告聚焦上海商办公寓市场,通过深入调研,系统梳理政策演进脉络、剖析当前市场运行特征、展望未来发展趋势,旨在为行业从业者与投资者提供一些思考和启示。

一

二

上海商办公寓政策的演变与城市规划、住房供应体系以及国家经济战略紧密相连。从整治“类住宅”乱象,到引导“商改租”,再到如今全面深化存量盘活,每一次政策调整都是对市场需求和发展趋势的积极回应。

早期上海商办市场准入门槛较低,部分开发商受利益驱动,将商办项目包装成“类住宅”销售,致使市场秩序紊乱。2016年12月起,上海开始对公寓式办公楼项目的规土管理审批按下暂停键,由此开启政策调整进程。2017年更是密集出台多项政策:1月,住建委对140多个涉嫌以“类住宅”形式销售的项目展开集中清理核查,并暂停其网上签约;2月,在闵行区和嘉定区试点整顿现有商住项目,要求拆除墙体、煤气和上下水设施,恢复项目的商办属性。

同年4月,《关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定》发布,从土地出让源头明确限制,办公用地禁止建设公寓式办公,商业用地未经约定不得建设公寓式酒店,且办公、商业可售部分须以层为单位销售。5月,《关于开展商业办公项目清理整顿工作的意见》进一步强化监管,规定新出让土地合同中,商业办公用地严禁建设公寓式办公和公寓式酒店,同时对2017年前已交付且无违建的类住宅产品给予过渡政策,允许其正常使用和交易。这些政策从土地、建设、销售多环节发力,全面遏制“类住宅”违规现象,推动商办市场回归正轨。

在严厉整顿“类住宅”的同时,上海积极引导商办市场向租赁住房方向转型。2017年9月,《关于加快培育和发展本市住房租赁市场的实施意见》出台,明确允许商办房屋依规改建,用于扩充租赁住房供应。同年12月,《上海市城市总体规划(2017-2035年)》获国务院批复,将多余存量的工厂、仓库、办公楼、酒店式公寓等纳入可改建为公共租赁住房的范畴。这一阶段政策转向体现了政府对住房租赁市场发展的重视,契合国家对资源优化配置的导向,通过盘活存量商办资源,优化住房供应结构,满足多样化居住需求,也为商办项目的可持续发展探索新路径。

2024年12月,中央经济工作会议率先明确“统筹好做优增量和盘活存量的关系,全面提高资源配置效率”,为商办存量盘活定下基调。2025年《政府工作报告》进一步将盘活存量资产列为核心工作,特别聚焦存量用地和商办用房,允许城市政府在收购主体、价格和用途上拥有更大自主权,为地方实践提供了清晰指引。2025年7月召开的中央城市工作会议,首次提出“城市发展从大规模增量扩张转向存量提质增效为主”,并将“高质量开展城市更新”作为核心任务,而商办市场的盘活更新正是上海落实这一要求的关键领域。

三

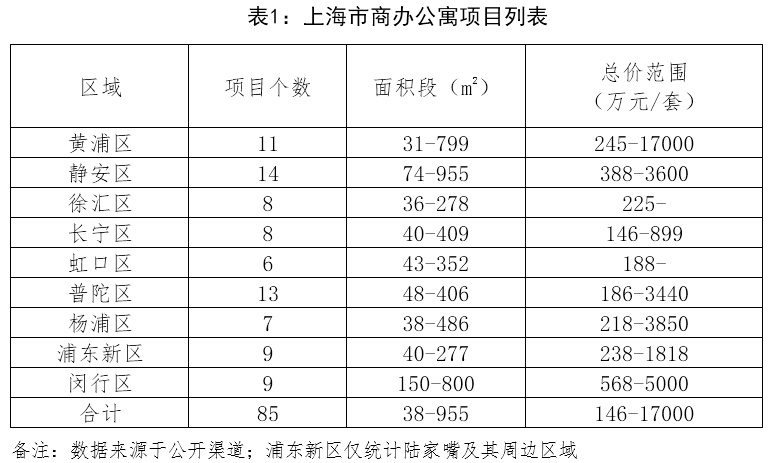

商办公寓产品属性特殊,其产权性质为商业或商办,却用于居住用途。正因如此,官方在进行统计时,通常将其纳入商业或办公楼类别,尚未开展针对商办公寓的专项统计。目前,公开市场上仅能获取商办公寓的销售信息,成交数据需要通过深入的市场调研获得。当前,上海商办公寓市场呈现供应放量态势,核心区主导高端格局,产品与客群分层特征鲜明。

静安区、黄浦区和徐汇区作为上海核心区的代表,凭借深厚的商业底蕴、稀缺的城市资源和强劲的产业动能,成为高端商办公寓市场的集聚地。

静安区作为核心商务区典型代表,汇聚南京西路商圈、静安寺商圈、苏河湾商务区,构建起“金融+文化+交通枢纽”复合功能体系。区域内南京西路商圈甲级写字楼租金达9.8元/平方米/天,位居全市第一,跨国企业、高端服务业高度集聚,为商办公寓市场发展筑牢产业与需求根基。

2024年至今,静安区在售二手改善/终改价位段商办公寓共9个,分布于苏河湾、南京西路等5大板块。项目多以整层改造装修为主,面积涵盖100平方米中小户型到955平方米超大面积段,单价5万元/平方米至16-17万元/平方米不等,总价区间700万元到1.1亿元。南京西路、苏河湾板块的大户型项目,凭借稀缺地段与高端配套,成为顶级资产配置的热门标的。

黄浦区作为上海中心城区核心区,是行政、文化、商业核心承载地,更是全市唯一全域中央活动区。外滩百年建筑群、南京东路步行街等标志性场所,每年吸引海量国内外游客与消费人群;外滩金融集聚带、新天地商圈构建起成熟的高端商务生态,年度税收亿元楼宇达74幢,外资企业对区域经济贡献常年超40%,为商办公寓市场带来稳定高端客群。

黄浦区2024年至今在售8个二手改善/终改价位段商办公寓,分布于新天地、黄浦滨江等6大板块。面积覆盖115-799平方米区间,受地段影响,新天地和董家渡金融城板块单价普遍超10万元/平方米,豫园和打浦桥等板块则在5-8万元/平方米。总价区间598万元到1.7亿元,主力总价1000-4000万元。高价项目去化表现分化,如新天地板块凭借地段IP与优质产品,部分项目11套房源半年内售罄,而超高层大平层、超高总价项目去化周期相对较长。

徐汇区依托徐家汇商圈、漕河泾开发区与徐汇滨江三大核心板块协同发展,更坐拥衡复风貌区这一上海规模最大、历史建筑最多的历史文化风貌区。区内231处优秀历史建筑、251处文物保护单位,31条一类风貌保护道路,赋予区域商办公寓独特的文化收藏价值。

四

未来,上海商办公寓市场将在政策导向与市场需求的协同作用下迎来重要发展阶段,机遇与风险并存。通过对政策环境、市场结构、产品创新及客群变化的分析,可梳理出以下四大发展方向。

政策层面,“三不变”原则下的功能兼容政策为商办公寓提供了清晰的合规路径,彻底改变此前“灰色地带”的运营状态。城市主中心、副中心的服务公寓将承接高端居住需求,与区域商业酒店、科创功能形成配套;地区中心的租赁住房(含人才公寓)将成为职住平衡的核心载体,缓解通勤压力;社区中心的租赁住房及新时代城市建设者管理者之家则聚焦民生保障,填补中低收入群体居住缺口。这种分级格局与上海“中心辐射、多点联动”的城市空间结构高度契合。产业配套类居住产品的推出,更将推动商办公寓与产业园区形成联动,例如漕河泾开发区、张江科学城等产业集聚区域,可能涌现一批定向服务科技企业员工的特色项目。

市场结构方面,核心区与非核心区的差异化定位将持续深化。核心区域凭借稀缺地段、优质配套与成熟产业生态,未来将进一步聚焦高端市场,强化产品的稀缺性、品牌属性与定制化服务,成为高净值人群资产配置的重要选择;非核心区域则会以较低单价与中小户型产品,精准对接刚需居住与投资需求,扮演“租购过渡”市场的关键角色。然而,当前上海二手住宅价格仍处于企稳通道,若商办公寓产品无法在价格、配套或功能上形成差异化优势,将面临更大的去化压力。因此,企业投资时需充分评估项目抗风险能力,精准研判市场需求,提升产品竞争力;政府也需密切关注市场供需动态,适时引导资源合理配置。

产品创新将围绕政策允许的功能边界展开深度探索。城市主中心的服务公寓可能融合高端商业、文化展示功能,例如在大堂设置艺术展览区,与周边商圈形成联动;地区中心的项目可能采用“居住+共享办公”模式,满足年轻群体“职住一体”需求;社区中心项目则会强化养老托育、便民商业等配套,提升生活便利性。产业配套类产品将成为创新重点,可能采用“拎包入住”的标准化装修,配备企业班车、共享会议室等专属设施,甚至与企业合作设计弹性租赁方案,形成与传统租赁住房的差异化竞争。同时,智能化、低碳化与场景化将成为商办公寓产品创新的重要方向,既提升居住体验,又契合ESG投资理念,增强项目长期竞争力。

客群结构演变将与政策导向形成深度耦合。年轻高净值人群更倾向于“核心地段+舒适户型”的产品,追求便捷的生活方式与资产的灵活配置;同时,随着上海全球城市能级提升,外资企业高管、外籍人士等国际化客群的租赁与购买需求将逐步释放。这要求城市更新企业在产品设计上,注重空间利用效率与个性化需求满足;在营销策略上,需精准触达年轻客群与国际客户。

政策催生的产业配套类居住产品,将吸引科技、金融等领域的年轻产业人才,这类客群对租金敏感度高、重视通勤效率与社群氛围,将推动非核心区项目向“职住一体”的青年社区转型。而核心区服务公寓则需强化国际化服务能力,以匹配外籍高管对生活品质的高端需求,形成“区域功能-客群特征-产品形态”的精准匹配。

(来源:上海易居房地产研究院)