天马山地区是上海近期在保护和传承江南水乡文化方面的重要举措——沪派江南的先发试点之一,由上海市上规院城市规划设计有限公司牵头,联合上海市园林设计研究总院有限公司、上海山水秀建筑设计事务所(有限合伙)组成“三师联创团队”,采取“追根、追源、追意境”递进式、考古式的工作方法,从舆图、史志、诗画中,提炼最具时光记忆、具有文化内涵的“山、水、林、田、村、路”六大风貌要素,并与现代生活空间进行时空叠加,再现天马山地区最原真的“峰泖”画境,绘就沪派江南新画卷。

一、探寻九峰三泖

松江,古称华亭,得名于三国时期陆逊受封“华亭侯”。其子陆机、陆云在此地读书台苦读多年,留下“二陆草堂”等遗迹。作为上海地区唯一山水兼具之地,这里又被称为“九峰三泖”,天马山地区更是“九峰三泖”的重要组成部分。

因山水地势,自元代起,以天马山为代表的九峰三泖地区便成为躲避战乱的理想之地,文人墨客齐聚于此,明代何良俊在《四友斋丛说》中记载:“吾松稍僻,峰泖之间皆可避兵”。独特的自然景观不仅提供了庇护之地,更孕育了丰厚的艺术作品。最有代表性的就是明后期以董其昌为代表的松江画派,虽取材于九峰三泖,但将山水从“形似”升华至“心性”,将自然景观升华为哲学表达,这些画作完美承载了文人理想与地域文化符号。

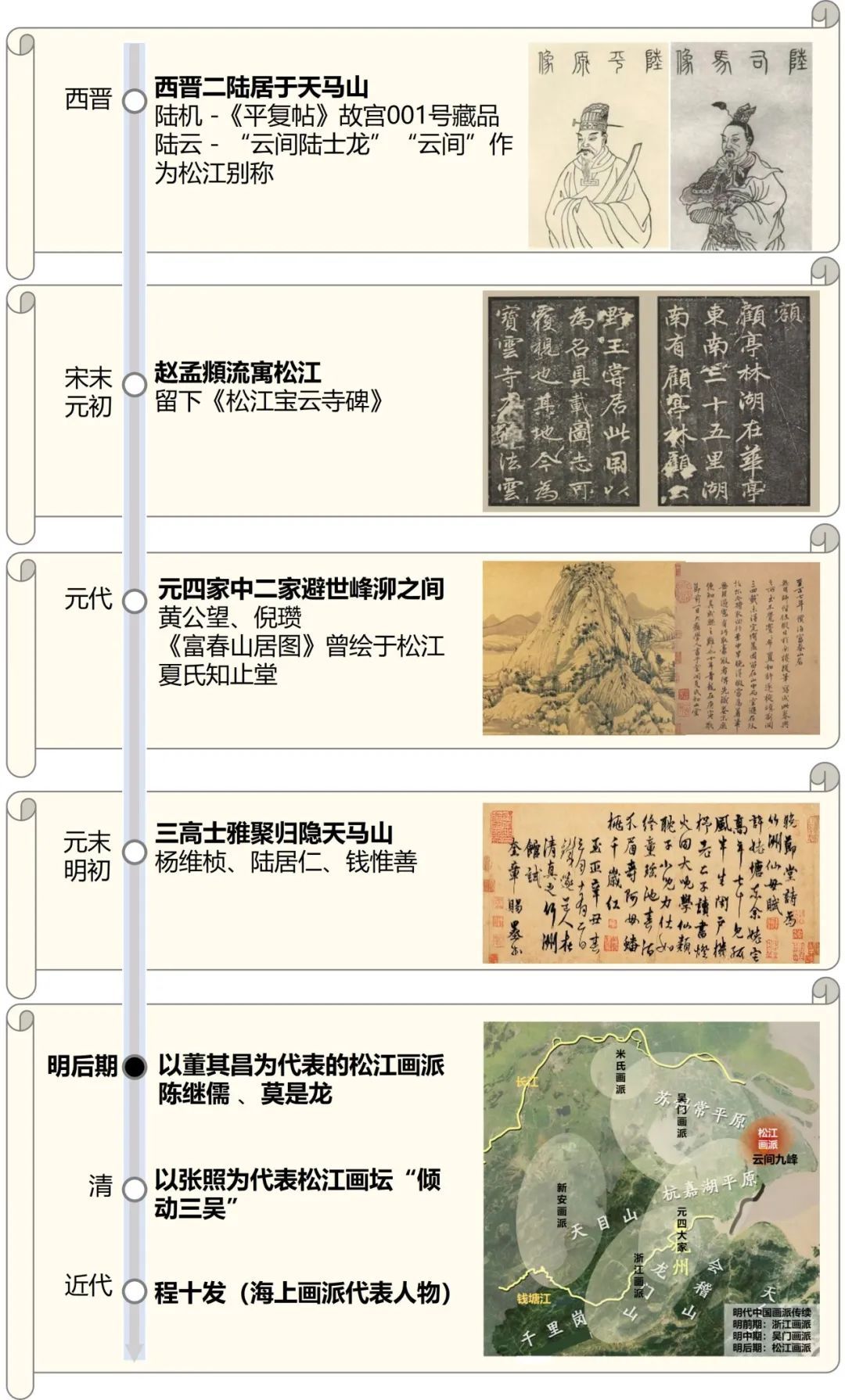

图1:九峰地区诗画发展历程 (图片来源:三师联创团队)

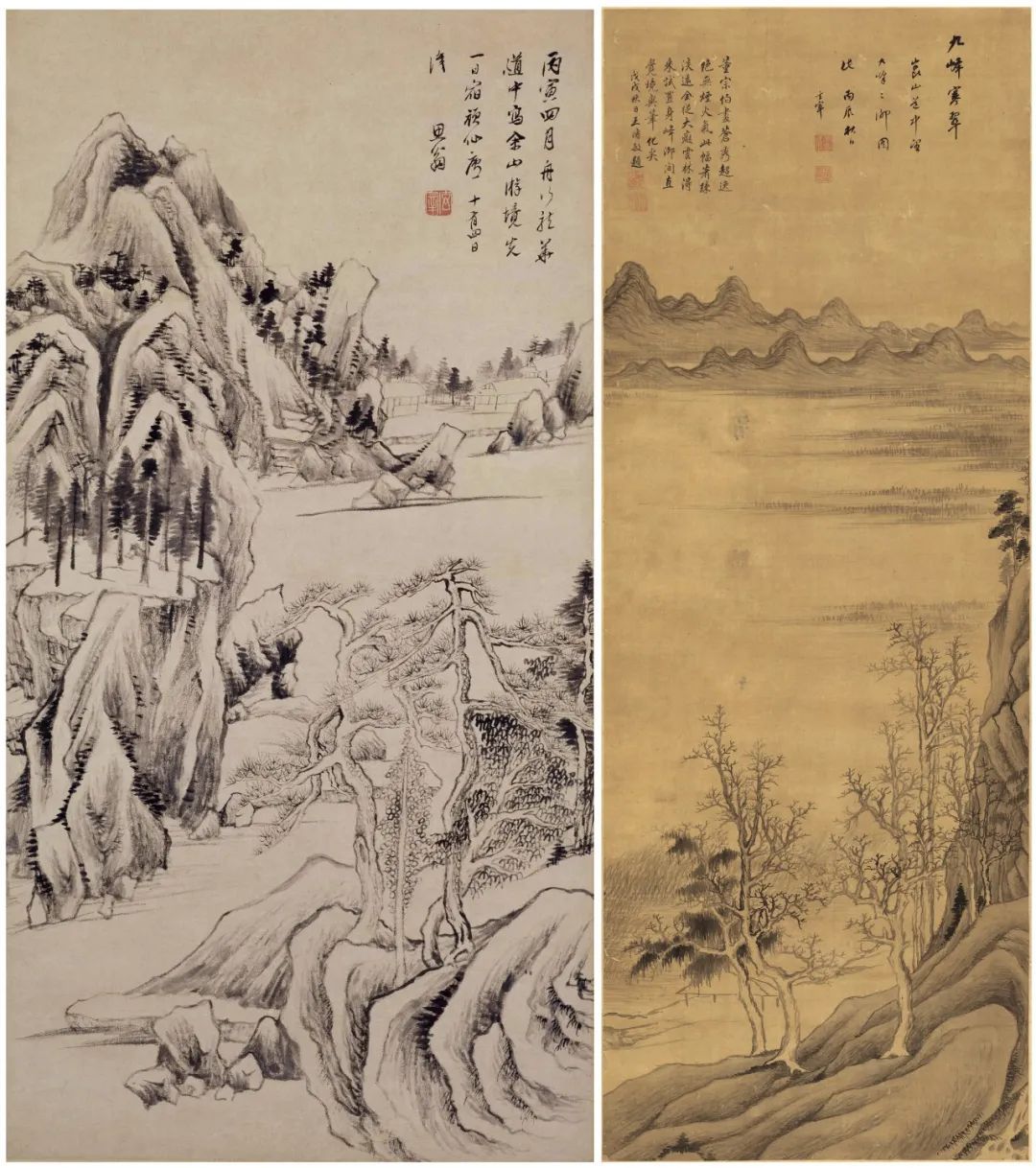

图2:董其昌《钟贾山阴望平原村景图》(左)《九峰寒翠图》(右) (图片来源:网络)

同时,这里保存完好的史前平原村良渚文明遗址、护珠塔(宋代斜塔,被誉为“上海比萨斜塔”)、横云山摩崖石刻、三高士墓等历史遗迹文中,也生动地展示了九峰三泖的文化生命力。

图3:天马山护珠塔 (图片来源:网络)

图4:诸暨杨维桢、钱塘钱惟善与华亭陆居仁之三高士墓 (图片来源:网络)

这些山水地貌、诗画意境与历史遗迹共同构成天马山地区的历史文化基因谱系,诉说着千年的文化延续,成为后世解读天马山地区峰泖意境的密钥。

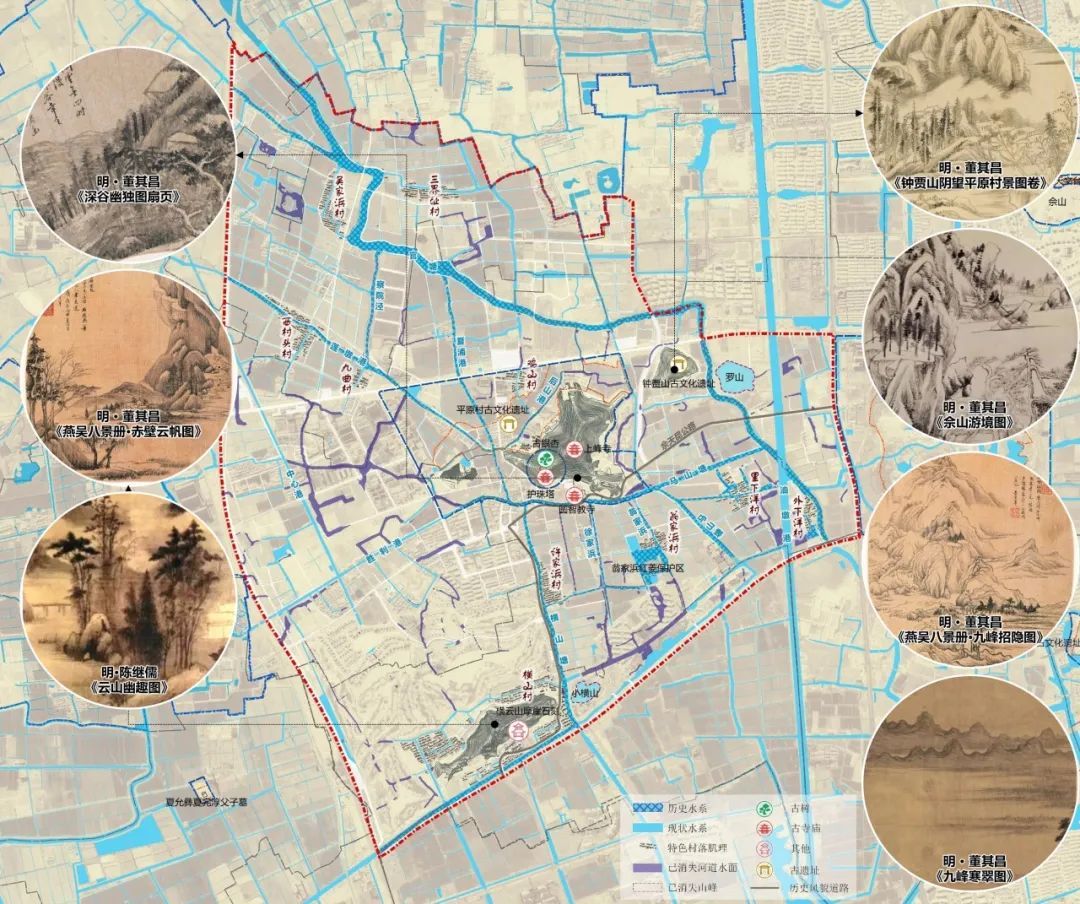

图5:天马山地区的历史基因图 (图片来源:三师联创团队)

二、勾勒天马画境

在城市化浪潮中,九峰地区发展各异。而天马山地区宛如一颗遗世明珠,至今仍保留着“峰连泖环带长林,数家村落映碧山”的峰泖意境,成为九峰地区仅存的原真样本。

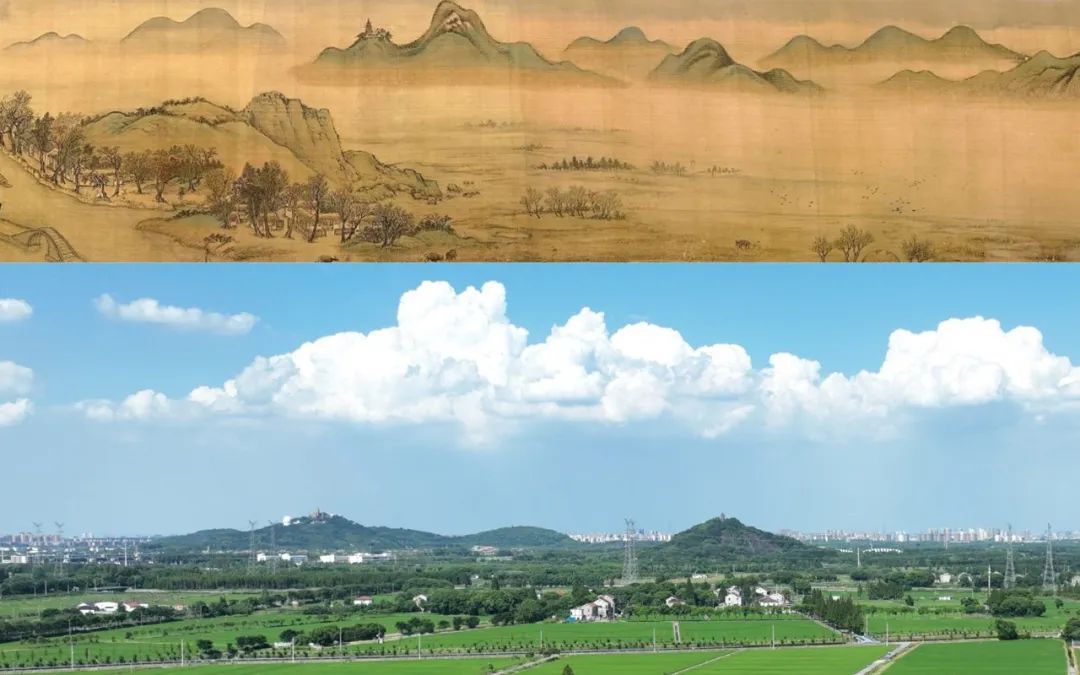

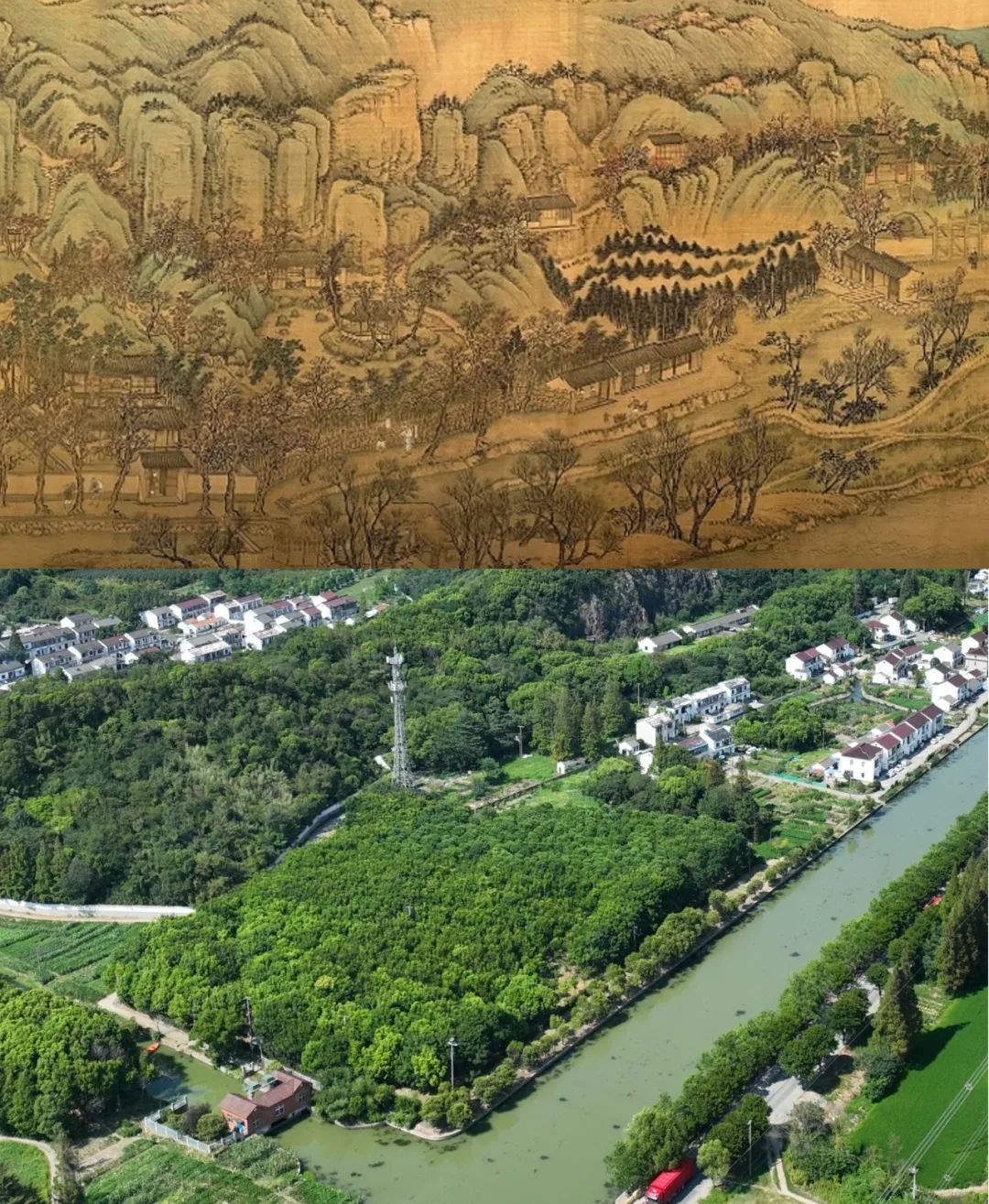

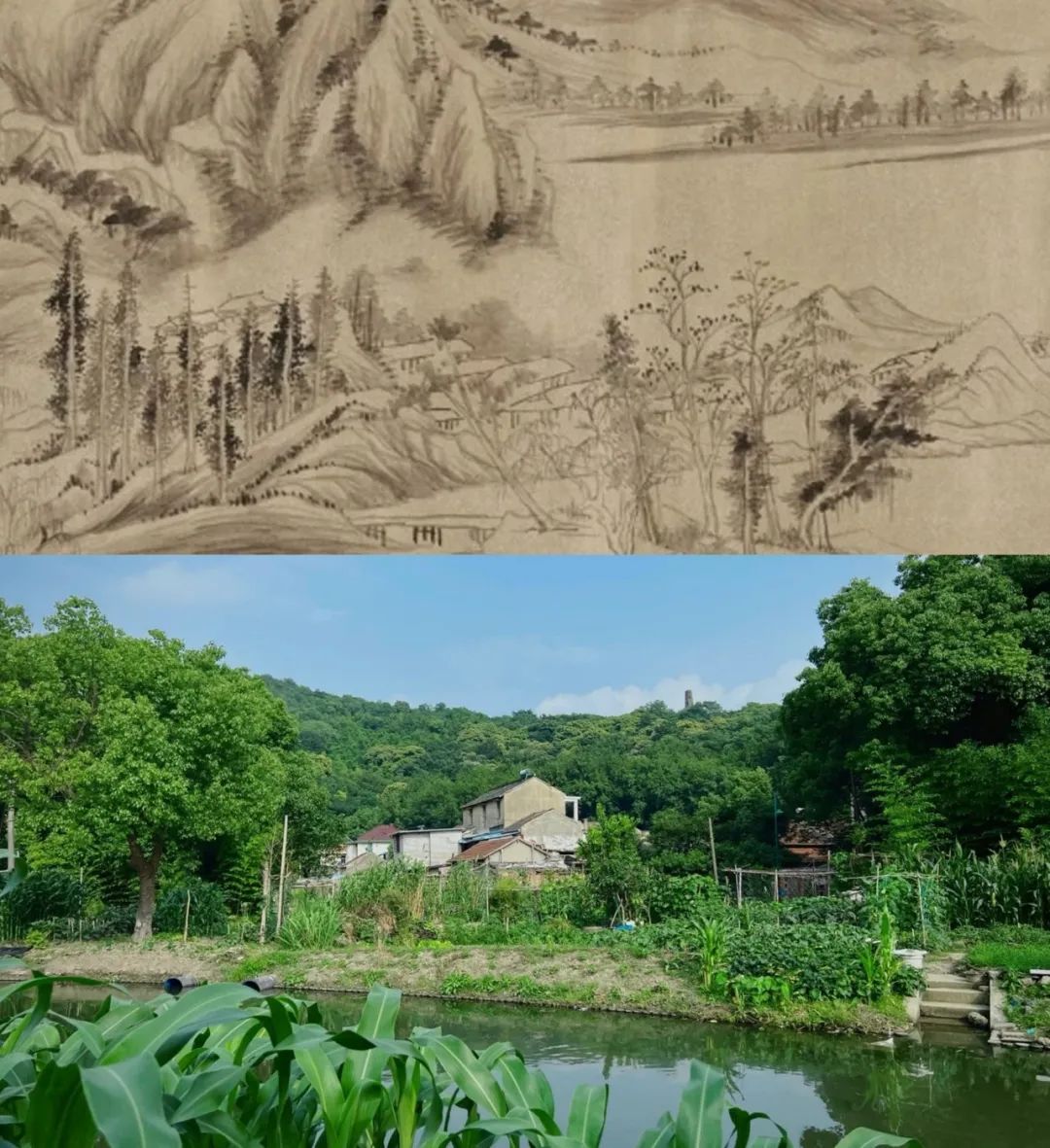

我们以松江画派的“心性山水”为启示,从取材于此地的古画中找寻灵感,梳理出“山、水、林、田、村、路”六大风貌要素,山如芙蓉缀平原,水似绸带绕村落,村庄寥寥映碧山,农田十里织畴锦,而这些,在天马山地区竟然都一一找到对应。最为惊喜的是,清代宫廷画家杨晋拜访居住在此的户部尚书王鸿绪的“横云山庄”时有感而作的《横云山庄图》,与现存的山水格局高度契合。这种跨越数百年的空间呼应,印证了九峰三泖不仅是地貌之胜,更是文化记忆的活态载体。守护这份“原真”,便是守护沪派江南的精神根系。

图6:清代杨晋《横云山庄图》与天马山实景对比 (图片来源:三师联创团队)(左右滑动展示)

山--平川掌揽、芙蓉堕淼:可见这里的山小巧精致,东西向九峰成脉气势连绵不绝,跃然于平原之上,正如董其昌的《秋日泛泖四首其二》所描述,“九点芙蓉堕淼茫,平川如掌揽秋光”。

图7:《横云山庄图》局部与实景对比 (图片来源:三师联创团队)

水--曲塘回浦、年轮蔓衍:水绕山而行,时而汇聚成曲塘,时而散开为回浦,曲折回旋,杨维桢笔下的“天环泖东水如雪”表现的淋漓尽致。最妙是九峰倒影入水时,恍然应了“莲开九朵峰”的奇观。

图8:《横云山庄图》局部与实景对比 (图片来源:三师联创团队)

林--环列九峰、带以长林:沿九峰环列的密林如翡翠冠冕,元代凌岩的“七峰(横云山)崷崪拥层峦,偃盖孤松石上蟠”道尽其间景色。林中多有盘旋曲径,林上夜莺鸣叫,林下野鹿唤群,可坐观塔影夕照,可林间点菊茶,野趣十足。

图9:《横云山庄图》局部与实景对比 (图片来源:三师联创团队)

田--十里平畴、青秧红粒:山水之间布农田,田畴纵横,平畴十里,南乡稻田高且平,北乡稻田水漉漉。汤右曾的“秋来红粒夏青秧,十里平畴粳稻香”将此地化作四季画卷:春日绿毯铺展,夏日蝉鸣蛙声,秋风金黄低垂,冬日静谧祥和,青秧与劳作的人民交织成一幅幅生机勃勃的田园生活景象。

图10:《横云山庄图》局部与实景对比 (图片来源:摄影师杨培民)

村--人家散布、隐然水岸:偶见数家村落散布田野之间,隐然水岸之畔,浓缩于山林之间,展现“结屋平原对碧山,开径行歌坐竹间”之景(出自清·周镇岳《核园山居诗步天璧侄韵》)。抬头可望得见山,伸手可触得到水,推窗可见荷花池,悠悠然如画卷一般。

图11:《钟贾山阴望平原图》局部与实景对比 (图片来源:三师联创团队)

路--阡陌交通、径绕峰泖:又见田野村落间,阡陌纵横交错,小径蜿蜒,伴着青山,绕着绿水,穿过居室,既有“巷南巷北径三三,烛光妩媚春酣酣”的烟火小径(出自佚名《灯市行》),亦存“迂回曲径向磋砑,石径盘旋路转斜”的山道奇观(出自明·周少江《餐霞馆赠周景莲》)。

图12:《横云山庄图》局部与实景对比 (图片来源:三师联创团队)

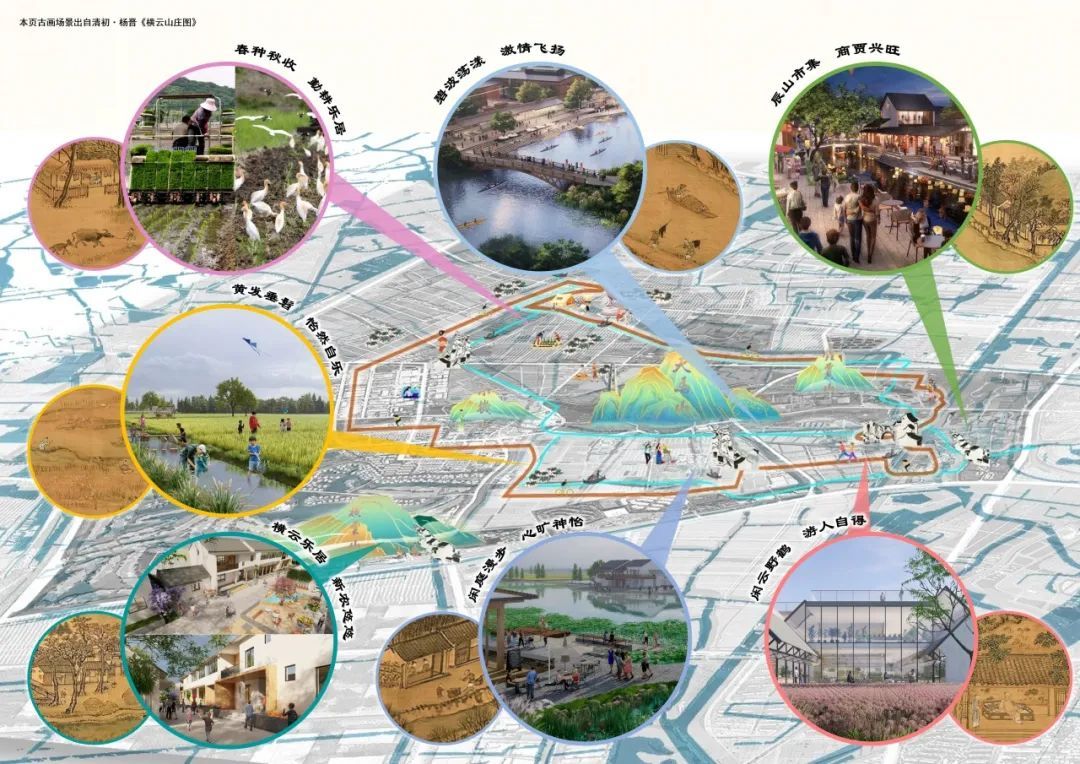

三、绘就山水长卷

正如松江画派主张“笔墨独立于形似”,天马山地区的保护和传承绝非简单复刻古画,而是着力将古画中的山水意境转化为现实空间的发展蓝图,通过重塑“山、水、林、田、村、路”,再现“峰峦叠翠,板桥卧波”的古典画境,同时注入现代生活场景,让古韵与新意共生。

图13:天马山地区行纪踏歌图 (图片来源:三师联创团队)

图14:天马山地区画卷生活场景新范式 (图片来源:三师联创团队)

01

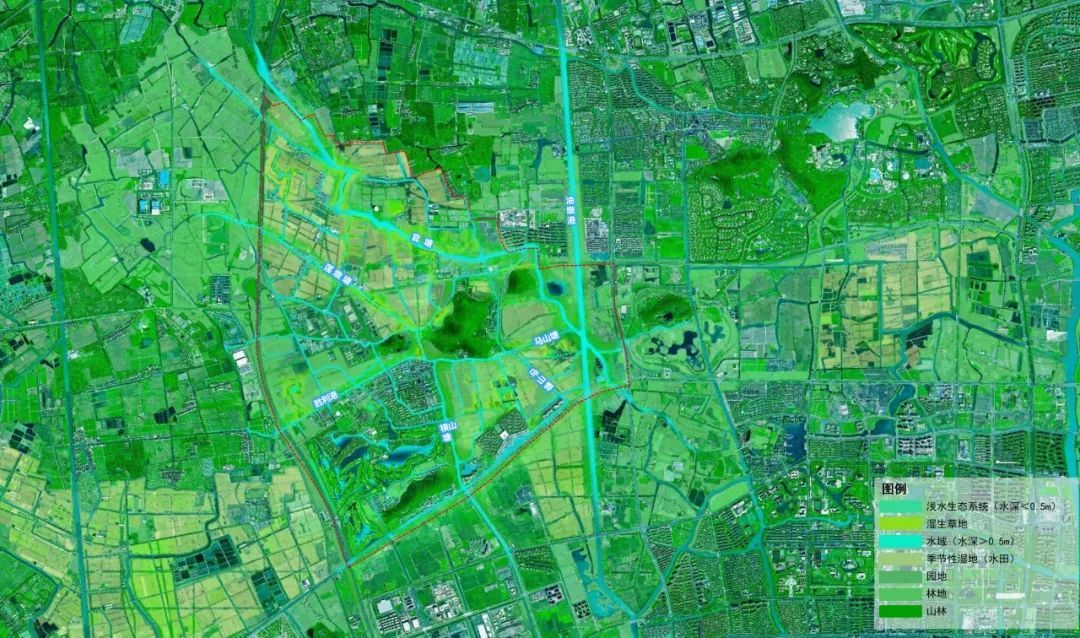

织蓝绿空间、铺自然底色:以“绿脉”山林生境、“蓝脉”水网湿地构成的蓝绿生态基底。

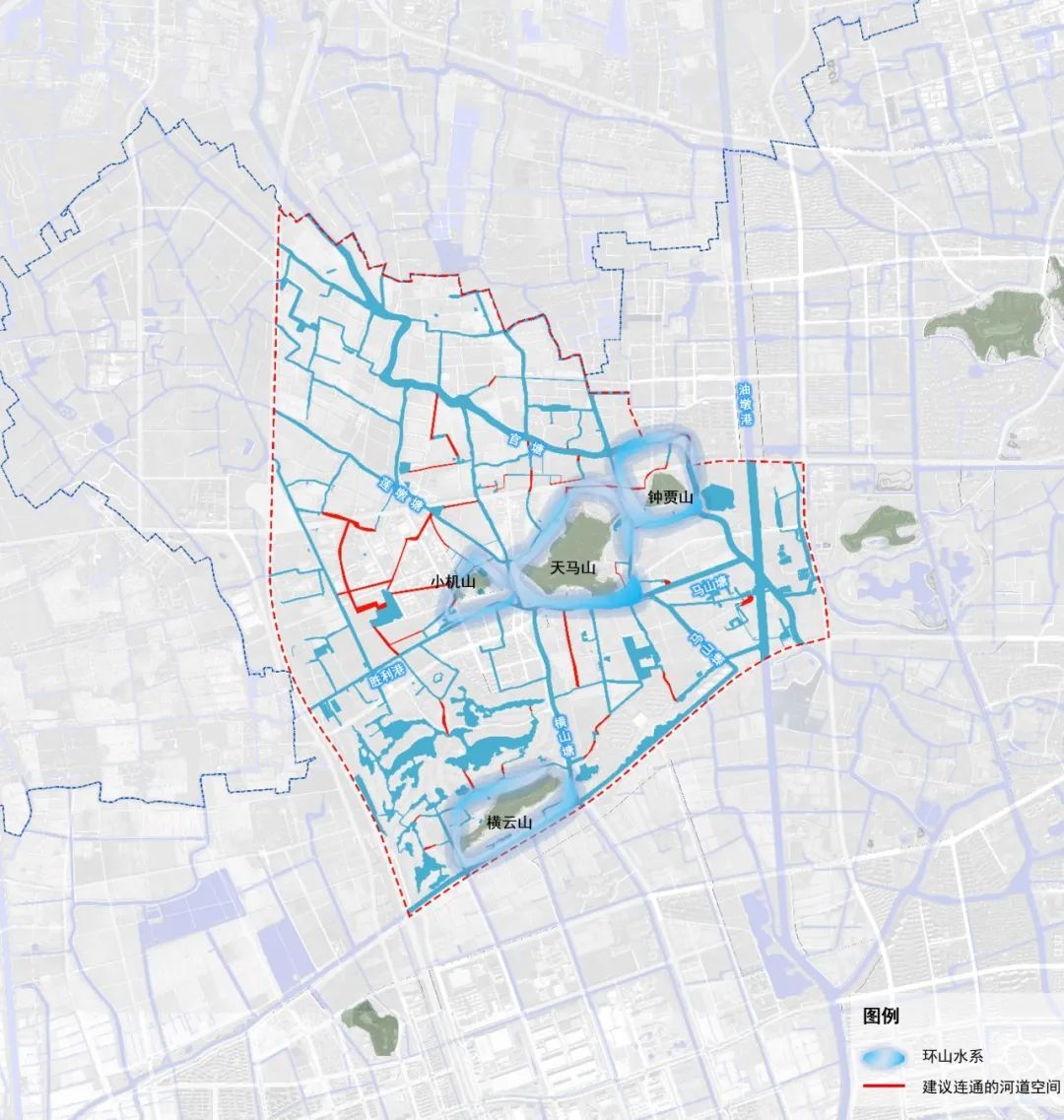

“绿脉”以季节性湿地、园地、林地、山林为基础,主要优化山林、林地布局,强化生态廊道基底;“蓝脉”以水域、湿生草地、浅水生态系统为基础,疏水理水,完善水网系统,形成星散蔓延的水网格局。

图15:天马山蓝绿基底图 (图片来源:三师联创团队)

以年轮为时间维度传承整体山水格局,以蔓延为空间抓手复原水脉体系。恢复、沟通部分重要历史河道,疏浚和治理部分现状河道;提升水网密度,增加水网连接度。

图16:天马山水脉体系示意图 (图片来源:三师联创团队)

02

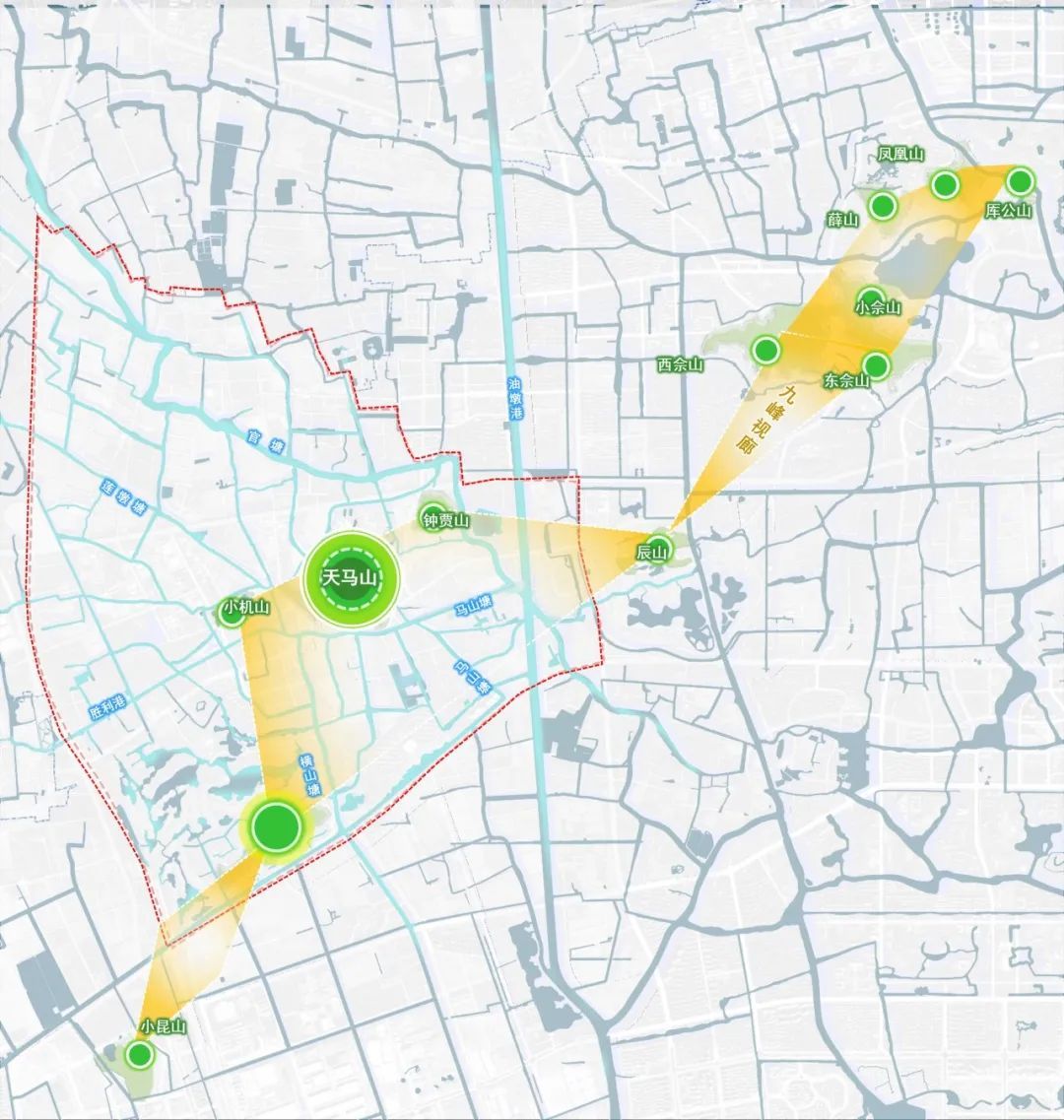

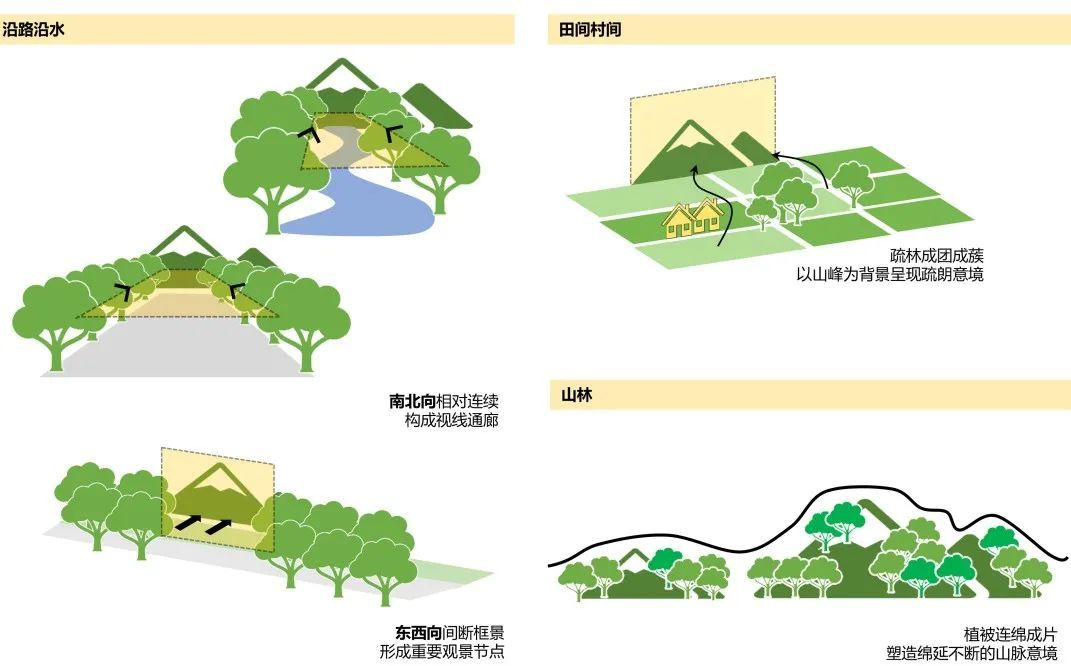

强显山露水、定山水骨架:强化九峰生态视廊的连绵性和天马山南北山水视廊的通透性,构建基地“山为主体、水为映照”的自然格局空间框架。

东西向划定九峰廊道,主要增强和优化横云山、小机山、天马山、钟贾山之间东西向林地的种植,提升山林覆盖率,塑造九峰生态廊道。

图17:九峰廊道强化示意图 (图片来源:三师联创团队)

南北向划定山水视廊。以翁家浜、里外下洋、射电天文望远镜、官塘渡口、天马山镇等为观山视点,在视线所及区域,沿路沿水的南北向林地种植宜连续,东西向林地种植宜结合周边景观条件间断种植或减少种植,田间村间宜以“点景”手法优化林地布局,突显天马的山水画境。

图18:山水视廊景观设计模式图(图片来源:三师联创团队)

03

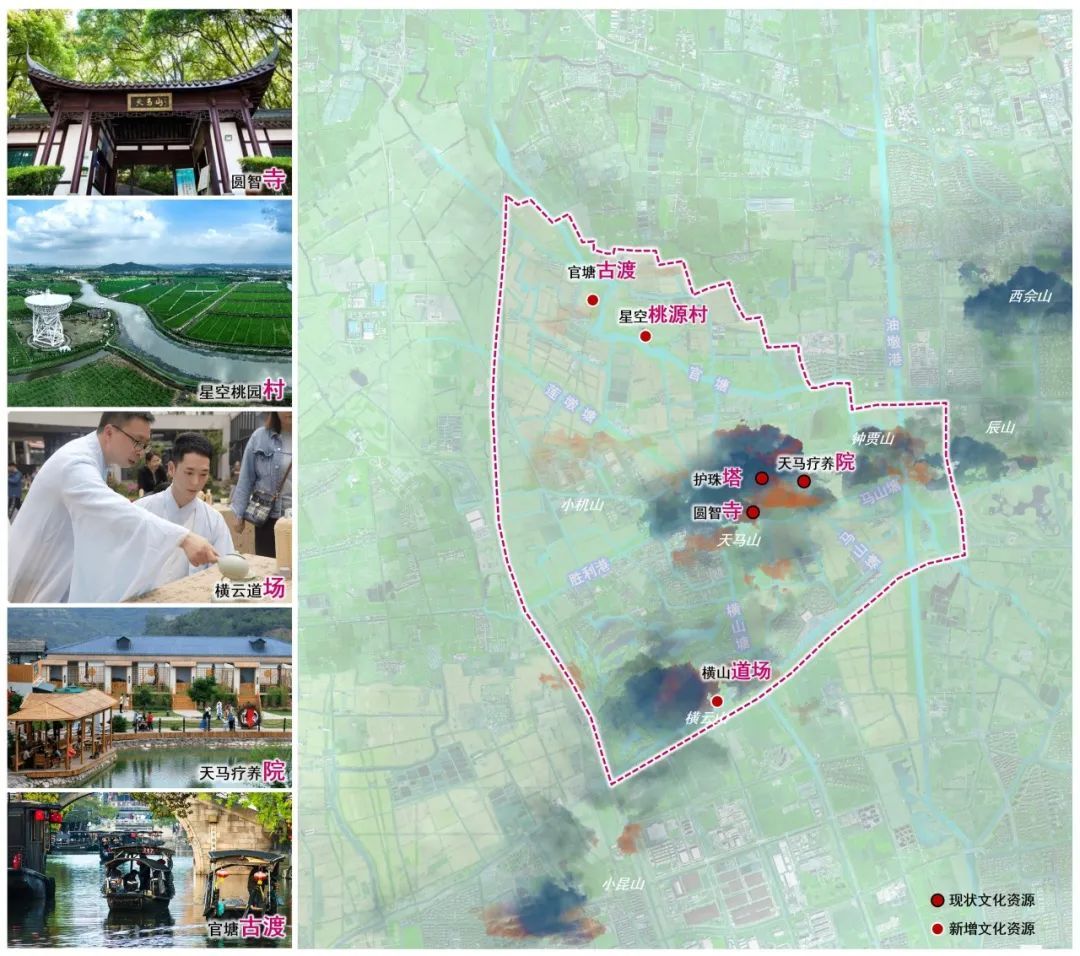

寻历史基因、续文化传承:打造诗画、隐逸、民俗三大主题,山水成为诗画与隐逸的载体,田间则是观赏诗画景观和体验民俗的最佳地点。

围绕诗画主题,形成依托九峰、碧水、良田等自然景观体验,打造一社、一馆、一中心、一村、多驿站的博览展示,以及特色商业街和文创智造园。

图19:诗画主题节点示意图(图片来源:三师联创团队)

围绕隐逸主题植入美学经济,结合现状资源与新增节点,打造一塔一寺一桃源,一场一院一渡口。

图20:隐逸主题节点示意图 (图片来源:三师联创团队)

围绕松江顾绣、布艺、戏剧、竹编、田山歌及农耕等非物质文化遗产,建立绣艺坊、布艺坊、戏艺坊、竹艺坊、耕艺坊五大工坊,打造文化传承与创新的实践基地。

图21:民俗主题节点示意图 (图片来源:三师联创团队)

04

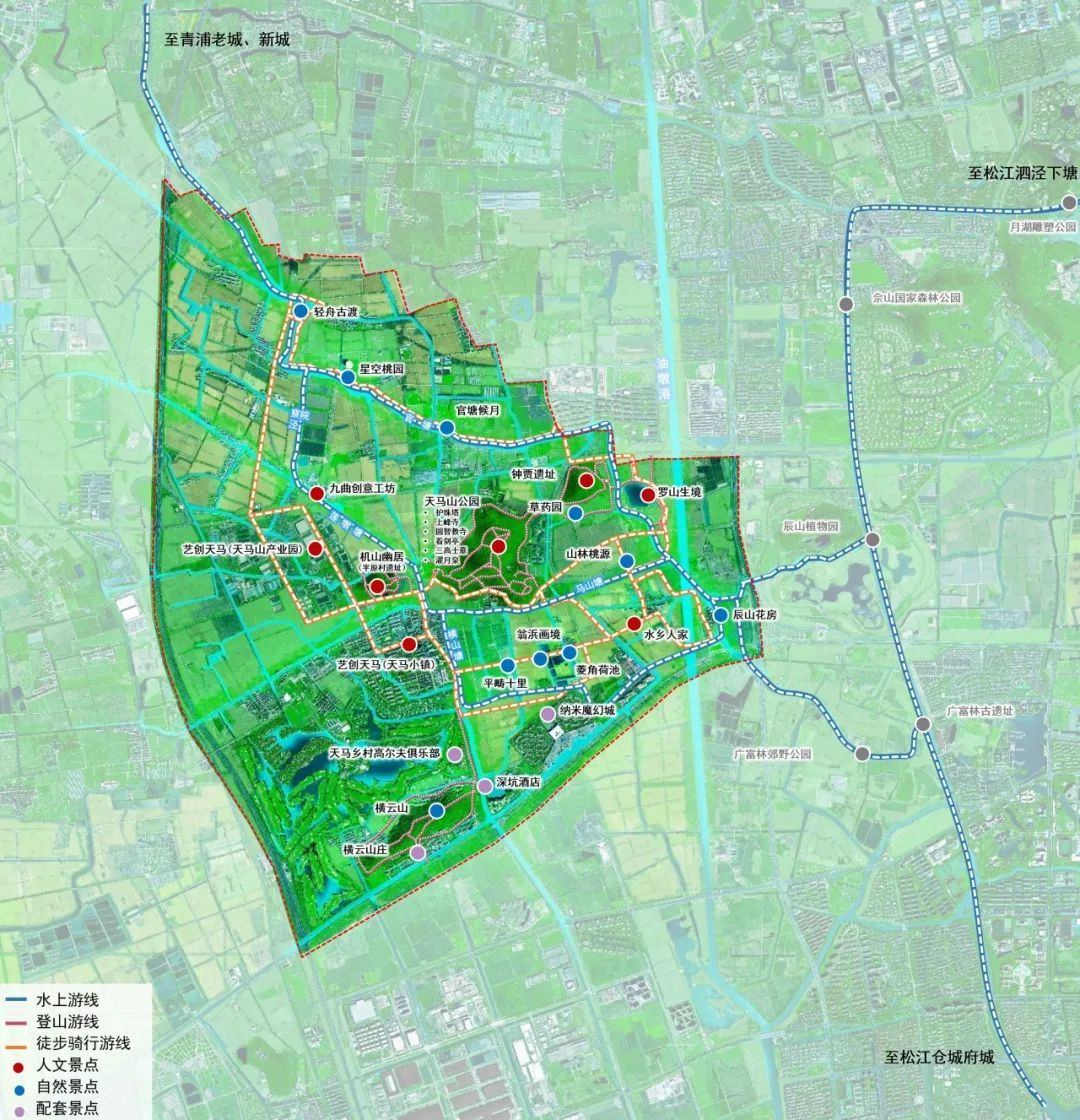

理特色游径、品山水意境:踏上“水上、山上、路上”三条路线,去欣赏天马山地区愿景画卷。

溯运河-水上游线,联通60年以上古河道,打造天马山水上江南游线,随着徐霞客畅游天马山。

望远山-登山游径,依托九峰三泖生态格局,形成天马山、小机山、横云山、钟贾山、罗山登山步道游线。

绕峰泖-徒步骑行路线,串联峰泖、田园、湿地等多样诗画意境,天马特色产业园、天马服务小镇等特色片区,打造徒步骑行游线。

图22:特色游线示意图 (图片来源:三师联创团队)

05

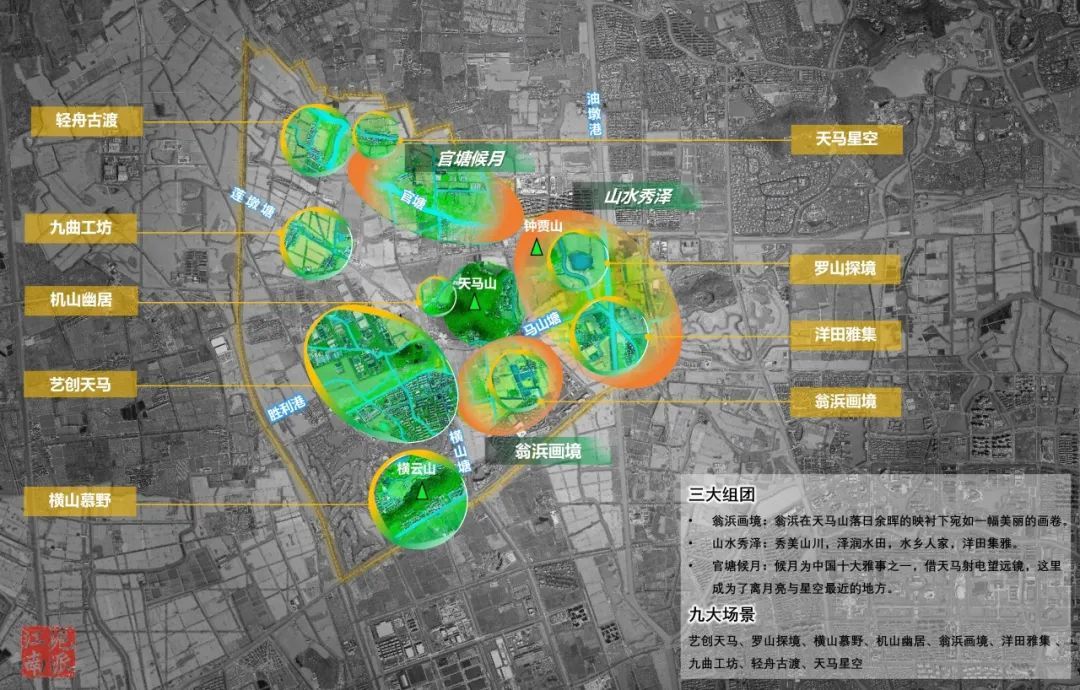

绘九点芙蓉、成山水画卷:聚焦横山慕野、翁浜画境、洋田雅集等九大节点,绘制画卷细部。

图23:规划结构图 (图片来源:三师联创团队)

在近期重点推进的“翁浜画境”中,展现“结屋平原对碧山、双峰前映荷花池”的峰泖田园意境。通过疏通河道,描绘“水清岸绿”的江南水网;通过修复湿地,引鹭鸟归栖,提升生物多样性;重建田间步道与木桥,延续“曲径通幽”意趣。

图24:翁家浜村现状 (图片来源:三师联创团队)

图25:“翁浜画境”打造意向(图片来源:三师联创团队)

结语

天马山地区承载着九峰三泖深厚的历史底蕴与自然禀赋,如今在三师联创团队的规划下,正逐步实现保护与发展的平衡。天马山地区的风貌传承更强调因地制宜,突出地域文脉与自然肌理,让历史景观与现代功能自然衔接。天马山的实践,是历史与现代的融合,也是自然与人文的共生。未来,这里不仅是九峰三泖文化的展示窗口,更将以“沪派江南”为特色,形成可借鉴的乡村风貌保护发展模式,天马山的故事,正在这片山水间继续书写。

(来源:上规公司SPC)