为深入践行新时代“枫桥经验”,将立审执司法职能和执行服务下沉到群众身边,近日,杨浦区人民法院在平凉路街道揭牌成立了全市首个街道综治中心执行工作站:杨浦区人民法院执行事务中心平凉工作站,并发布《上海市杨浦区人民法院执行事务赋能基层治理工作机制实施方案》。

01

试点探索:综治联动,服务执行“最后一公里”

今年以来,杨浦区人民法院积极推进“综治+执行”联动机制构建,依托综治中心实现府院联动,并在平凉路街道开展试点工作,有效融合街道亲民便民优势和司法维护公正职能,打通服务群众的“最后一公里”。

试点以来,杨浦区人民法院通过综治中心向平凉路街道发出协查材料38份,目前均已反馈;完成17起执行案件线索接转核查;完成5起对困难群众的司法救助;梳理涉平凉路街道企业信用修复申请7项;制定1起涉小区加装电梯涉诉涉执法律风险评估方案;向街道推送4期涉执纠纷案件“社情画像”报告;向上海市杨浦区总工会发出2份失业劳动者岗位匹配需求,帮助生活困难的劳动者进行岗位匹配。

02

双向发力:从“执行末梢”到“治理前哨”

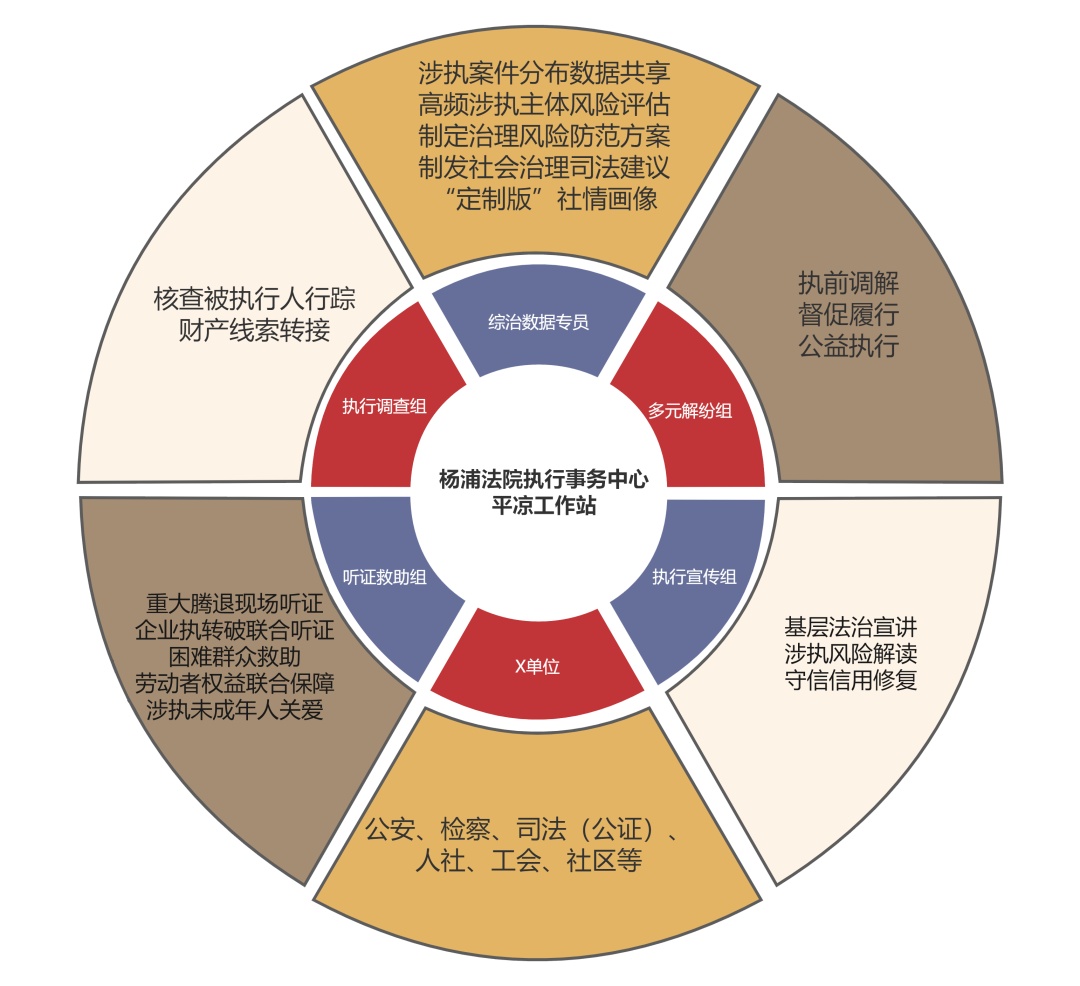

根据试点运行情况,杨浦区人民法院探索形成《实施方案》,以“社区法官常驻+执行法官轮驻+调解组织随邀随驻”为基础阵容入驻平凉工作站,开展前端服务和对接,并建立“4+1+X”工作组作为后台支撑力量,联合开展执行调查、财产线索接转、执前矛盾化解、重大执行事项联合听证等13项重点工作,实现四大功能:

着眼“一体化执行”,依托基层网格力量打造“执行前哨”,协同解决“查人找物”执行难题,同时链接执行财产线索接转功能,实现执行线索快速核查反馈。

着眼“家门口执行”,为社区群众提供咨询、立案等执行法律服务,快速响应区域内涉城市更新等重大执行事项,及时识别和启动困难群众司法救助、失信主体信用修复等工作,畅通公平正义“最后一公里”。

着眼“枫桥式执行”,广泛听取社情民意,对重大执行事项和涉执矛盾纠纷就地开展听证,多维度评估区分被执行主体失信与失能,防止引发次生风险。

着眼“后端执”转向“前端治”,主动从个案中发现基层社会治理中的普遍问题和薄弱环节,积极延伸司法职能,助力平安城区建设和营商环境优化。

03

社情画像:“大数据”撬动“精治理”

执行案件情况能够直观地反映出一个地区经济发展状况、法治化营商环境以及社会诚信水平。会上,杨浦区人民法院发布了《涉平凉路街道执行案件白皮书(2025年上半年)》,以涉平凉路街道今年上半年的执行案件数据为基础,对涉执案件类型、涉执企业行业分布以及惩戒措施与信用修复等进行统计分析,深入剖析问题,清晰展示区域内执行案件的特点、规律、执行风险及公民法律意识程度等,并针对性提出对策建议,为基层治理精准发力提供数据支持和法治路径。

截至目前,杨浦区人民法院已推送4期涉杨浦区各街道执行案件分析报告,就高发涉执群体、涉执案事由等进行风险提示,并就执行案件反映出的社会治理共性问题和薄弱环节提出工作建议。

会上,还发布了5起执行案件司法救助典型案例。依托工作站“综治+执行”联动机制,通过信息互通、资源整合,精准识别因执行不能陷入生活困难的群众,打通了司法救助与民政帮扶、社区服务的信息壁垒,构建起“司法救济+社会救助+民生保障”的立体防护网,以有温度、可持续的帮扶举措,切实保障当事人合法权益。

“这是深化执行联动机制建设、推进切实解决执行难工作的又一创新举措,也是推动社会治理重心向基层下移、打通司法为民服务‘最后一公里’的生动实践。”上海市高级人民法院执行局局长朱一心表示,要聚焦主责主业,健全协作机制,深化源头治理,努力将执行纠纷化解在萌芽。

下一步,杨浦区人民法院将在总结平凉工作站经验的基础上,持续深化“综治+执行”联动执行机制,深度融入基层社会治理,推动工作站从“点上开花”迈向“面上结果”,努力将更多司法为民、服务大局的实事办到群众心坎上,不断提升群众安全感、幸福感和获得感。

文字丨陈涛

图片丨陈涛

编辑丨文茜婷 陆顺吉(实习)

*转载请注明来自上海杨浦官方微信

(点击图片查看)