科研探索医学担当

技术创新生命至上

他把头发丝万分之一大的纳米探针

变成癌症患者的“生命雷达”

今天让我们走近

上海大学研究生年度人物

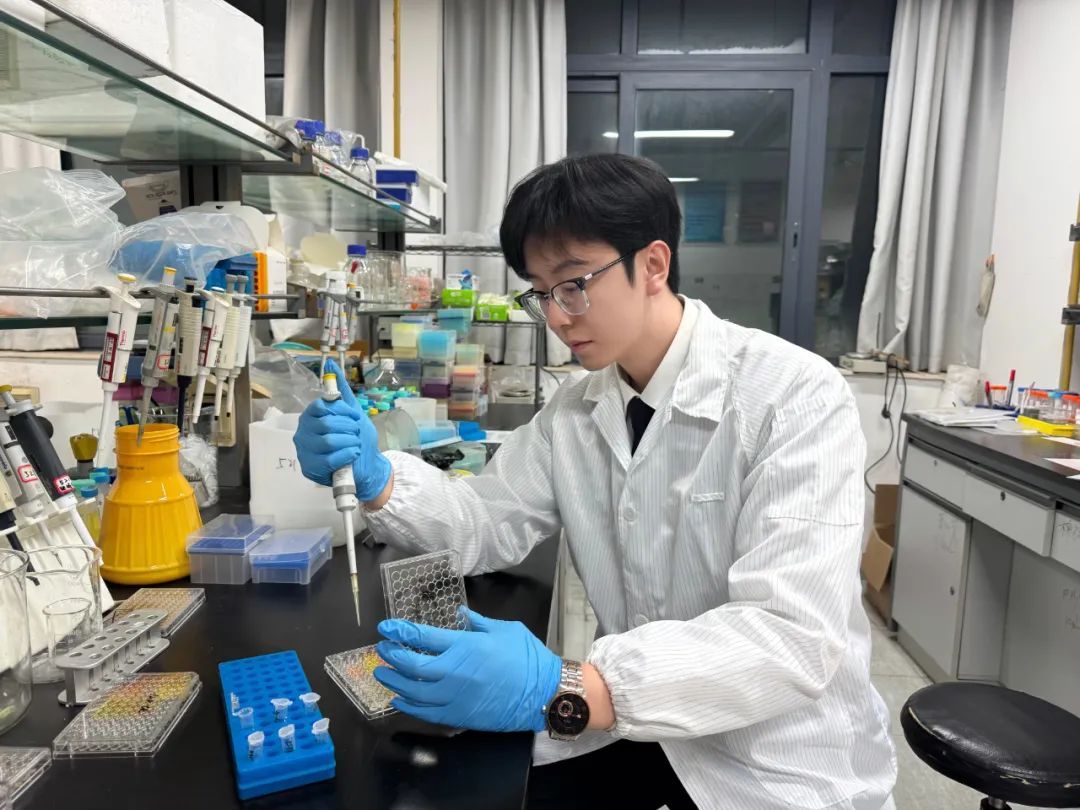

医学院博士研究生王音典

——个人介绍——

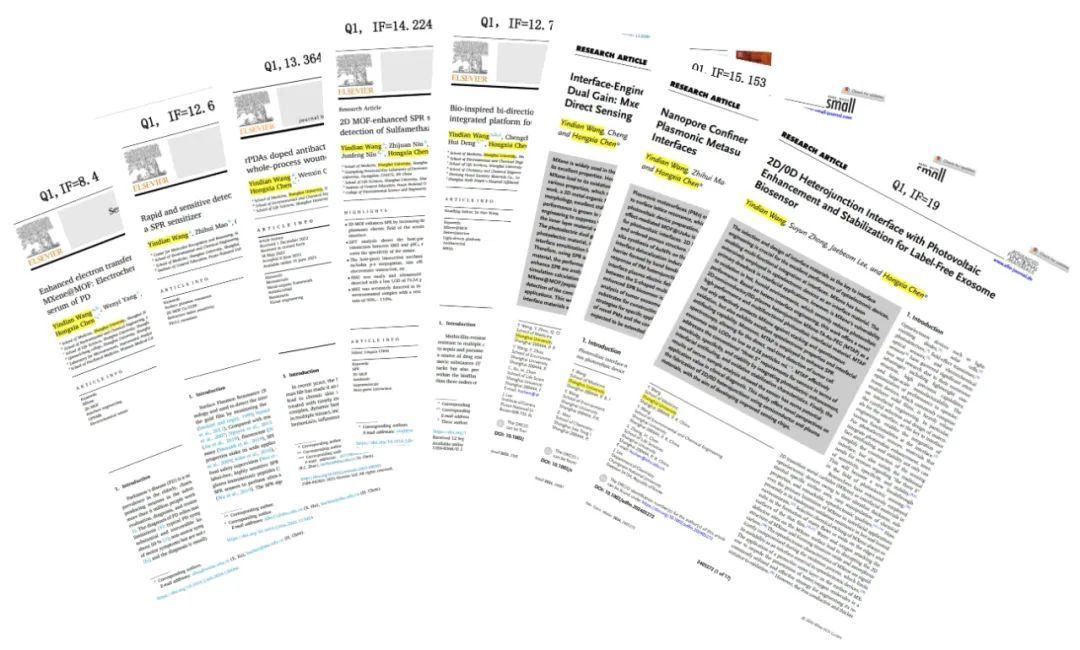

王音典,上海大学生命科学学院2020级硕士,医学院2022级智能医学诊疗博士研究生,导师生命科学学院陈红霞教授。求学期间参与多项国家级、省部级科研项目,获得两项发明专利授权,作为第一作者在国际高水平期刊上发表8篇SCI一区TOP论文,总影响因子>100,累计被引用达百余次。入选2024年度中国科协青年托举博士专项计划,入选中国生物工程学会会员。曾获2024年度宝钢奖学金、2024年度博士研究生国家奖学金、苏州工业园区奖学金、上海市优秀毕业生、上海大学优秀学生等多项荣誉。连续获得上海大学第一届和第二届博士研究生学术创新论坛“博思论坛”一等奖、跨学科新医科学术论坛一等奖等奖项。

在纳米世界里

藏着“早发现”的希望

病理检测曾是场漫长的等待。就像拿着放大镜在沙滩找贝壳,半天未必能寻到病灶的蛛丝马迹。王音典在硕博期间,基于传感界面的双向交互式设计,开发了新型多维等离子体异质结敏化的光学传感器,构建了肿瘤多靶标灵敏检测方法,把这场“搜寻”的效率提升了20倍。这项肿瘤标志物分析方法凭借高灵敏、高特异性的检测能力,为肿瘤防治带来了临床赋能:在早筛层面,它能敏锐捕捉到肿瘤早期细微的异常信号,从根本上降低病情进展至中晚期的风险;而在治疗环节,对特定肿瘤标志物的个体化信息解析,有助于患者量身定制治疗方案,避免了“一刀切”式治疗的盲目性。

为什么偏偏是癌症早筛?这个选择里,藏着两段来不及告别的回忆。“爷爷奶奶确诊时已是晚期,看着现代医学在晚期癌症面前的无力,那种刺痛感我至今记得。”王音典的声音轻下来,“我想让更多人能早点发现、早点治疗,别再留遗憾。”带着这份执念,他一头扎进纳米生物传感这个交叉领域。

这里既要懂材料科学,又要通医学原理,还要会算法优化。为了啃下这块硬骨头,他摸索出了一套独特的 “科研方法论”。文献精读“三三制”:每周选3篇顶刊论文,每篇花3小时拆解方法和结论的逻辑链,并对比不同团队的技术路线。他采用实验设计反推法,先定目标再倒推参数,如将探针偶联效率需从60%提升至92%;全方面跨界输入,每周花2-3小时阅读非本专业文献,量子物理、量子化学领域的文献阅读让他更能理解材料设计的微观机制,计算机方向的文献教会他用系统思维优化算法模型——这些看似不相关的知识,最终都成了他突破技术瓶颈的钥匙。

那些贴满 “失败” 标签的

成长密码

科研从不是一路坦途。王音典的实验室冰箱里,摆着一排贴 “失败”标签的样本瓶。2022年的一个深夜,他对着满冰箱的旧样本笑称:“这都能开个 ‘失败博物馆’了。”当时团队试图合成一种多功能纳米颗粒,但前两个月,颗粒要么团聚成块,要么等离子体增强性能不足理论值的十分之一。冰箱里堆满的失败样本被戏称为“墓碑群”。某天深夜,电镜下一簇分散的颗粒边缘让王音典灵光乍现——调换试剂添加顺序。这个微小调整让颗粒分散度从85%跃升至98%,等离子体增强性能提升200%。“失败不是终点,而是未被解码的成功地图。”他后来在实验记录本上写下这句话。

还有那次抗体探针制备,连续17次失败。每次失败都要重新优化反应温度、调整pH值、调试反应时间,实验记录本上的参数密密麻麻,像串没接对的密码。“第18次成功时突然明白,前17次不是浪费,是在排除错误选项。”他说。每多排除一个错误,就离正确答案更近一步。

在分歧与协作里

读懂科研的温度

“科研不是一个人的独行,是一群人的并肩。”那些充满火药味的争论、深夜的灵光乍现、突发状况下的携手,都成了团队成长的养分。

导师陈红霞教授的一次质问,更让他对科研的本质有了新认识。有次检测灵敏度不达标,他连续测试8种纳米材料都没突破,陈教授反问:“你是在做材料筛选,还是在解决早筛难题?”这句话像警钟。三天后,他带着团队将生物探针设计与界面材料构建进行有机整合,通过双向交互式结构设计减少纳米材料用量,反而让灵敏度提升了5倍。“别让技术炫技遮住真实需求,救人才是科研的终极坐标。”王音典说道。

最难忘的是2022年那个台风夜。实验室的冰箱突然故障,200多份样本要保存在特定温度下,否则几个月的心血就白费。正在外地的王音典立刻改签机票往回赶,等他回到实验室,却看到师弟师妹们用冰块,甚至羽绒服搭了个临时恒温箱,轮流守着维持温度,直到备用冰箱调运来。“那晚突然懂了,科研不是一个人的苦旅,是一群人的薪火相传。”

从实验室的微光到临床的希望,王音典用纳米探针写下的,不仅是一篇篇论文、一项项专利,更是一名医学生对“生命至上”的回答。他的故事里没有“天才传奇”,只有普通人用坚持与巧思凿穿科研壁垒的轨迹,在癌症早筛的战场上,这位 “科研勇士”的脚步,正带着纳米尺度的精准与温度,坚定向前。

【上海大学融媒体中心】

来源:党委研究生工作部

文字:陈子叶 王明歌

排版:李嘉琳

责编:吴沁