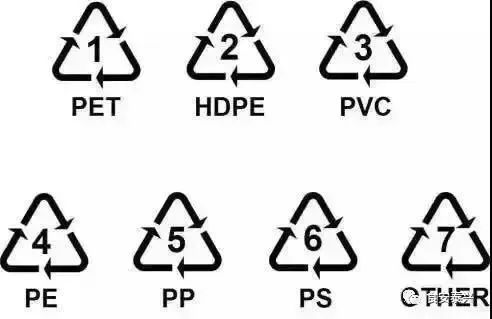

累了、饿了、没时间做饭 划开手机 不一会儿就能享受美味 随着现代生活节奏的加快 外卖已经成为许多人日常生活中 不可或缺的一部分 但是,近日 #男子日均点外卖2.5次患病需终身服药# 登上热搜第一 男子日均点外卖2.5次 血管形成斑块需终身服药 据清华大学附属北京清华长庚医院微信公众号消息,不久前,该院接诊了一位34岁患者李先生,他因突发胸痛就诊。 经检查 李先生血压达160/100毫米汞柱,低密度脂蛋白胆固醇(即“坏胆固醇”)水平为4.8毫摩尔/升,冠脉CTA 提示左前降支狭窄40%~50% 。 医生询问后发现,李先生从事计算机编程工作,日均点外卖2.5次,最爱重辣烤鱼配奶茶,也不喜欢运动。经3个月严格饮食管理(禁外卖)配合药物治疗、运动康复,患者体重下降近10 公斤,“坏胆固醇”水平降至2.6毫摩尔/升。不过,已形成的血管斑块是无法完全消除的,李先生仍需终身服药控制。 此时,爱点外卖的朋友 应该正在瑟瑟发抖 外卖+包装用的塑料盒 可能会让心脏面临更多健康风险 塑料包装是“血管毒剂” 近日,国际期刊《生态毒理学与环境安全》刊发研究称,人类高频率接触塑料产品,与充血性心力衰竭风险增加13%有关;动物实验显示,接触塑料外卖盒会改变肠道菌群,引发炎症反应和氧化应激,导致心肌损伤和心血管病。 另据2024年我国《环境与健康杂志》发布的研究,盛装热食的外卖盒在65℃以上,会释放微塑料及全氟化合物,导致血管内皮损伤。 高油、高盐、高糖累加伤害 有研究发现,高销量外卖的脂肪含量普遍超标,单份外卖含油量平均达45克,超出日推荐量50%。反式脂肪酸(主要存在于奶油类、煎炸类、烘烤类和速溶类食品中)会促进“坏胆固醇”沉积,诱发动脉硬化。 同时,外卖一般含盐量较高,如一碗酸辣粉含盐8.6克,相当于世界卫生组织两天推荐量。钠离子过量会引发水钠潴留,造成血压升高;血压每升高10 毫米汞柱,中风风险增加30%。另外,外卖的便捷性使奶茶、蛋糕等甜食更易得,持续高糖摄入可导致胰岛素抵抗,加速冠状动脉钙化进程。 营养失衡的慢性绞杀 大数据显示,外卖订单中绿叶蔬菜占比不足12%,膳食纤维摄入量仅为推荐值的1/3。蔬菜中镁、钾等护心营养素严重缺乏,会导致心肌细胞电解质紊乱。外卖还常以精制碳水为主食,使消费者的餐后血糖剧烈波动,持续刺激血管炎症因子释放。 啊?那塑料餐盒到底安全吗? 可以加热吗? 关于外卖餐具的“十万个为什么” 塑料餐盒安全吗?能加热吗? 要看懂塑料制品的“身份证”!塑料制品底部的三角形标志,相当于是产品的“身份证”。 目前,市面上打包盒主要以PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)为主,一般来说,都是安全的。

耐热性相对较差,不能加热,不能装高温食物。矿泉水、果汁、碳酸饮料的塑料瓶就是用PET材质做的;现在很多奶茶的杯盖用的是PS。

能耐高温,可以用微波炉加热。 目前市面上使用的一次性塑料餐具,材质大多是PP(聚丙烯),这种材质本身安全性相对较高,热稳定性也普遍良好,安全耐热。 但是,请注意 即使是食品级塑料在加热的时候 也不是绝对安全 ↓↓↓

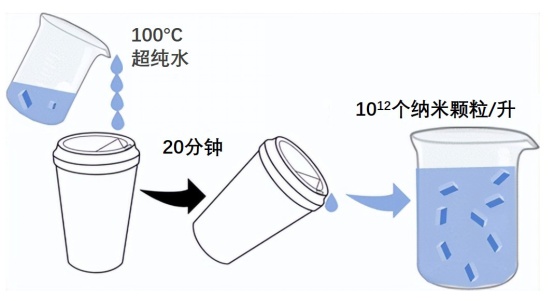

有研究人员选取了由PP(聚丙烯)和PS(聚苯乙烯)组成的食品级塑料容器,将其置于1千瓦的微波炉中加热3分钟后,对容器内液体进行分析后发现很多微塑料(直径约为1微米)以及更小的纳米级塑料颗粒,据估计在1平方厘米塑料中就会释放出422万个微米塑料颗粒和21.1亿个纳米塑料颗粒。 在普通的外带咖啡杯中放一杯100℃的水,静置20分钟后,在每升水中能检测到万亿个塑料纳米颗粒。可想而知,喝一杯500毫升的热咖啡或热奶茶时,将有5千亿个塑料纳米颗粒进入身体内。 研究表明,微塑料可以通过消化道进入人体。虽然目前关于其对人体健康的长期影响尚无定论,但已有证据表明,摄入微塑料可能穿过血脑屏障进入大脑、干扰内分泌系统、损害肝脏功能并引发炎症反应。研究人员表示,在大脑中塑料颗粒可能会增加炎症、神经紊乱,甚至是阿尔茨海默病或帕金森氏症等神经退行性疾病的风险[3]。此外,附着在微塑料上的有害物质也可能对人体造成二次伤害。 为了减少微塑料暴露的风险 我们可以采取以下措施 优先选择环保包装 自带餐具 理性点餐 关注食品温度 在这个快节奏的时代 保持健康的生活方式 并不意味着要牺牲生活的便利性 采取“ 三阶防御体系” 最大化减少伤害 ↓↓↓ 关注外卖标签,选择标注“少油版”“轻盐版”菜品,每份钠含量小于1 克为佳;要求商家菜饭分装,避免汤汁浸泡米饭而摄入隐形盐。 吃外卖时,用热水简单涮一下过油的菜品,减少约15%的表面油脂;餐后适量饮用蔬果汁,补充钾离子、中和钠离子。 注意荤素搭配,心血管疾病高危人群建议配备可穿戴设备,实时预警餐后心率异常波动。 来源:央视网、清华大学北京清华长庚医院、福州市场监管、成都疾控、成都市场监管 在看点这里