提到上海,人们通常想到的,是外滩的灯火,是弄堂的烟火。但很少有人知道,这座国际大都市的起源,竟与两条小河、一个征收酒税的衙门息息相关。从河流到税收,从聚落到城镇,上海的历史,就这样在酒香与涛声中悄然书写。

吴淞口,系因古吴淞江由此注入长江并汇入大海而得名(图片由作者提供)

史载,上海这个地名的初次出现,源自吴淞江下游(上海开埠后,一般以北新泾为界,西为上游,东为下游,下游俗称苏州河)衍生出的两条相互依傍的小河。一条名叫上海浦,一条名叫下海浦。北宋水利学家郏亶在其《吴门水利书》中称:“吴淞江南岸有大浦十八条,其中有上海浦、下海浦。”这种浦大多为人工开凿,陈布于吴淞江两岸,与塘互为交织。“七里为一纵浦,十里为一横塘。”横塘纵浦,垂直相交,如同棋盘一般,构建起顺应自然、与水共存的水文网络,兼顾行洪、减淤、灌溉、运输等多种功能,凸显出上海先民强大的生态智慧。

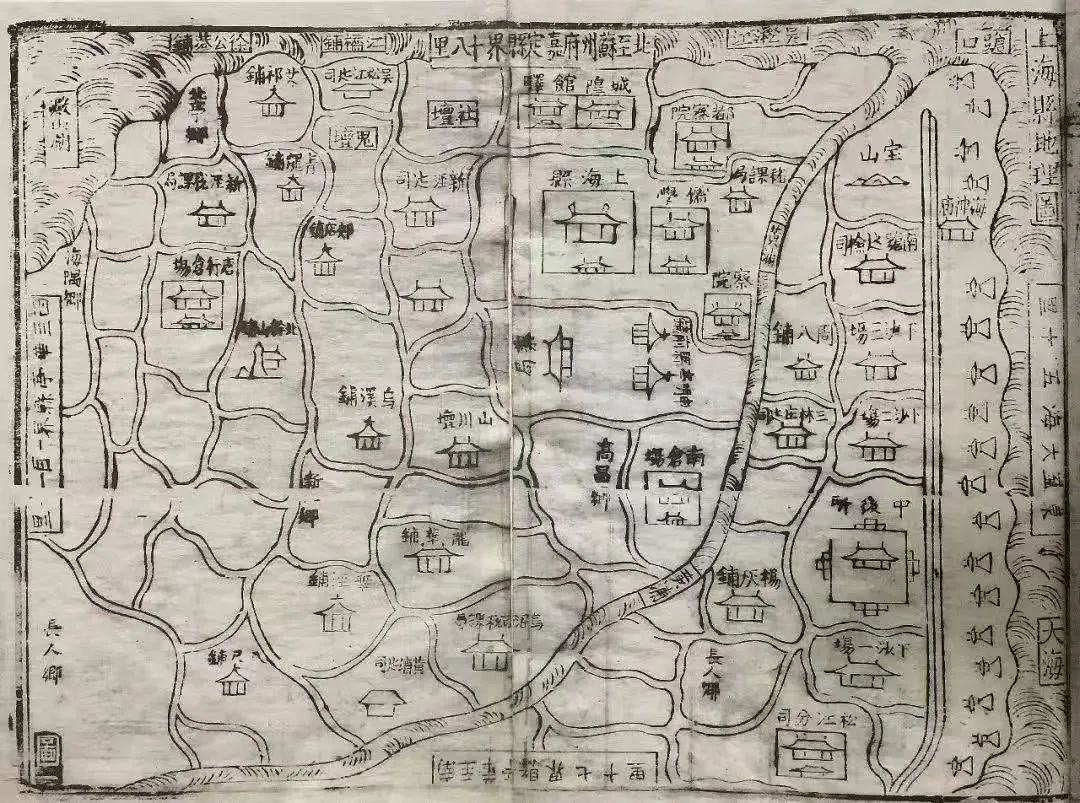

明弘治十七年(1504)《上海志》中的“上海县地理图”。虽然当时不具备现代测绘制图技术,但对河道纵横的地貌还是有着详尽体现(来源:“方志上海”公众号)

古代中国,海浦是一个特指的概念,被诠释为“四渎之口”。所谓“四渎”,《尔雅·释水》训曰:“江、河、淮、济为四渎。”专指长江、黄河、淮河、济水四条水道。渎者,独也。四渎者皆为“发源注海也”。即,从发源地径直流来,独立入海,而非作为支流追随其他水道入海者。“四渎之口”,特指这四条内河的入海口。发源于太湖的吴淞江,曾是长江驰临大海的最后一条支流,至少在明代永乐年间“黄浦夺淞”之前,呈现的还是一江独大、单骑入海的姿态,因而此处的长江口又被历史地尊称为“吴淞口”。

古代吴淞江下游入海口的位置并非固定不变,而是随海岸线的延伸而推移。据宋人朱长文编撰的《吴郡图经续记》载,六朝(222—589)时,吴淞江的入海口在今青浦区的古青龙镇旁,离今天吴淞口的直线距离差出了七八十千米。朱长文的判断依据是:“今(指其所在的宋神宗元丰年间,1078—1085)青龙镇旁有沪渎村是也。”吴淞江入海口的古名叫沪渎。其中,沪是竹编的捕鱼工具,类似于今天的竹栅;渎是吴淞口,人们在吴淞口靠捕鱼养家,故称沪渎。上海的简称“沪”就是这么来的。

沪渎写意。唐代诗人陆龟蒙《渔具诗·序》有曰:“列竹于海澨(shì 水边)曰沪”(图片由作者提供)

六朝之后,由于泥沙堆积,沪渎东移,吴淞江下游不断有新的河流衍生,为明晰方位,易于识别,沪渎先民们对近浦的两条小河便以上、下冠名,唤作上海浦和下海浦。长此以往,原先的句读变得越来越模糊,最终演变成“上海—浦”与“下海—浦”。于是,上海,作为上海浦的一种缩略,或曰误读,便被切割并提取出来,不再具有对称性的方位意义,孑然独立了。

上海之“上”,显系方位名词而非动词。北宋时期,上海浦和下海浦就已经在吴淞江的南岸汩汩徜徉,并最终成为上海老城厢命名的地理依据。

北宋熙宁十年(1077),在曾为吴越国所辖的秀州辖区之内,出现了一个叫“上海务”的机构。北宋时期的秀州,辖今嘉兴地区大部和今上海市苏州河以南部分。

上海务属于秀州17处酒务之一。务,本意事务,引申开去,专指打理某件事务的机构。在宋代,务就是专门收税的机构。所谓“酒务”(又称榷酤务),便是专门征收酒税和进行商贸管理的官署,大致于北宋天圣年间(1023-1032)设置并完善。与今天类比,其机构职能,可能接近于税务局与烟酒专卖局的复合体。

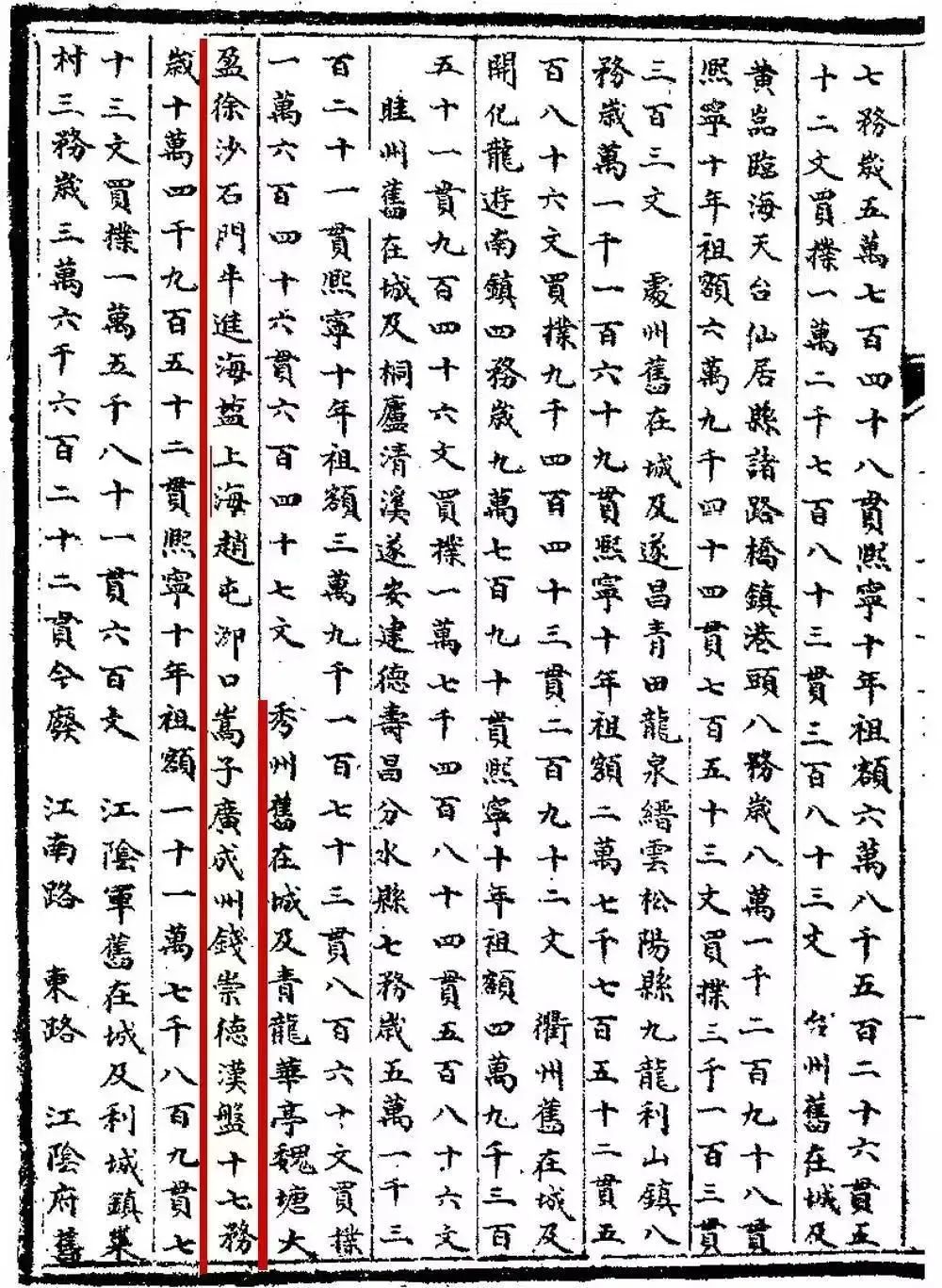

《宋会要辑稿·酒曲杂录》载:“秀州旧在城及青龙、华亭……上海……十七务”(来源:“方志上海”公众号)

宋代的镇,不是县下面必配的一级政府机构,而是“通常设于人口稠密、交通重要、工商业较为发达的地方”的办事机构,职能是巡逻、防火、收税之类,类似于现在的社区管理中心,设置与否具有很大的随机性,相对于统治需求来说,远不如酒务/税收来得重要。自古以来,盐、酒、茶以及丝绸逐项,就是中央政府财政收入的重头,也是江南诸地最主要的贡献,以致史籍中关于上海镇的记载反倒似有若无,鲜少出现。

相当长的一段时间内,很多专业人士都认为上海务出现在前,上海镇设置在后,上海务是目前已知的最早以上海命名的行政机构。但据后来发现的史料证明,镇与务,设立的时间基本一致,相差无几,镇的设置甚至还略先于务。

综合多年来的搜罗考订,专家认为,上海作为一级行政区划最早出现的年代,是北宋熙宁七年(1074)。依据的一是清代《嘉庆上海县志》,二是成书于北宋元丰二年(1079)孟秋的《平阳曹氏族谱》,两部史籍均记载:“熙宁七年置上海镇于华亭。”

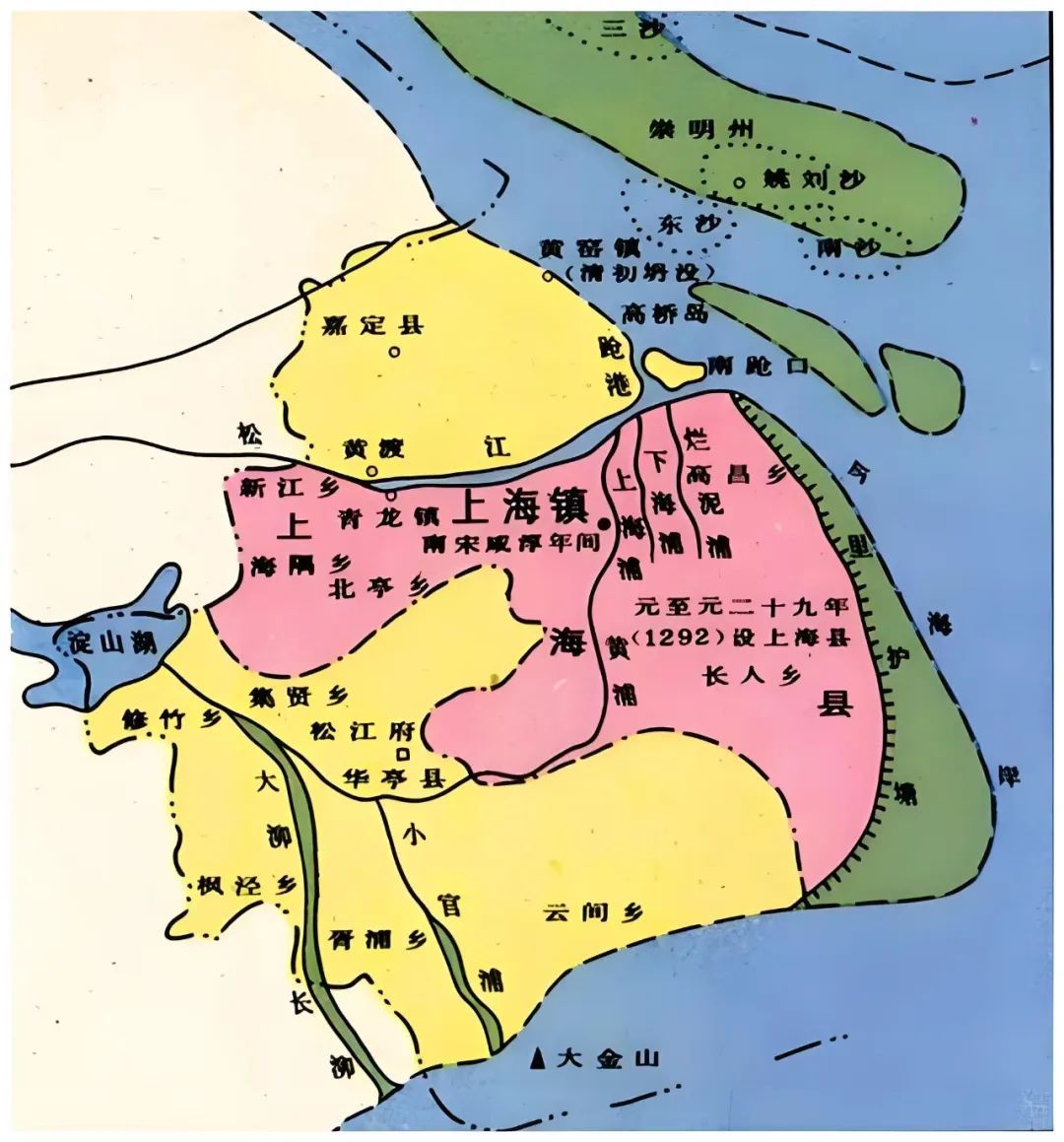

宋元时期上海历史地理模拟图(图片由作者提供)

在上海镇和上海务出现的熙宁年间(1068-1077),王安石变法正席卷全国。酒风悠悠,旷然千古,不曾受时政干扰。连王安石也不免感慨:“归帆去棹残阳里,背西风,酒旗斜矗。”难怪吴方言中会把酒水唤作“老酒”——资格很老的酒。

唐代诗人陆龟蒙《醉中偶作》:“海鹤飘飘韵莫侪,在公犹与俗情乖。初呈酒务求专判,合祷山祠请自差。”此中“酒务”,已非庸常庶务,而是专指对买卖老酒的商铺实施经济管制的政府举措,也称“榷沽”和“榷酒酤”。榷,就是现代汉语中的商榷。酒类专卖和酒税征收,榷沽的专判权必须尊重,但“合祷山祠请自差”,双方还是可以讨价还价的。

中国早在公元前就已开始征收酒税,实行专卖,垄断产销。垄断手段大体有二,或对酤户进行征税,或以酤肆实施专卖。随着年代的推衍,或双管齐下,或二者交替轮执,酒税因此成为政府收入的重要支柱,为历朝所沿袭。

北宋政和元年(1111)上海及周边地区行政建制对照图,其中可见“上海务”的标注(来源:“方志上海”公众号;地图资料取自:周振鹤编《上海历史地图集》)

其间,有宋一代算得上重要拐点,不仅榷沽,而且创设多种专职的榷务,也就是税收机构,散布于各地城镇,以保证税源,将经济管理水准推上了一个新的、更为精细精准的专业高度。《宋史·食货志下》记载:“酒务官二员者分两务,三员者复增其一,员虽多毋得过四务。”如此严苛的规定,显然更有利于谨守职责,严防跑冒滴漏。

需要在上海浦一带专门设置酒务,可见当时上海的早期聚落已经形成,而且体量不小。酒务既是政府税收机构,也是酒肆别称,北宋年间的酒务排场,从《水浒传》对酒肆的描写——“门前挑出望竿,挂着酒旆,漾在空中飘荡”中,或可想象一二。

今吴淞口(图片由作者提供)

当年吴淞江畔的酒务,如今已湮没在历史长河中,彼时的盛景也难再探察。但谁能想到,这可供侪辈壮胆解愁、且乐高歌的杯中之物,竟为上海的正式诞世贡献了机遇。上海这座城市的历史,就这样,以一种出人意料的方式被打开。

文章来源:《档案春秋》2025年第6期

杂志编辑:李红

新媒体编辑:杨帆

校对:王礼荣

版式:施雨

扫码关注我们

聚焦城市记忆、留存城市发展、传承城市历史。我们架起档案为民服务的桥梁,讲述红色文化、海派文化、江南文化滋养下生生不息的上海故事。这里是上海市档案局(馆)微信平台。