全球超 3.5 亿人受慢性乙型和丙型肝炎困扰,每年众多人因未及时检测治疗而死于相关并发症,肝炎已成为仅次于结核病的第二大传染病杀手。上海市黄浦区瑞金二路街道社区卫生服务中心防保科护师康蓉提醒:防治肝炎,需从正确认识肝炎起步。肝炎类型多样,成因复杂,不同类型肝炎传播途径、感染表现及防治要点各有不同。了解这些知识,才能更好地守护肝脏健康。

防治肝炎从正确认识肝炎开始!

你知道吗?全球有超过3.5亿人患有慢性乙型和丙型肝炎,每年全球有110万人因为没有及时接受乙肝和丙肝检测和治疗而死于肝硬化或肝癌。它是仅次于结核病的第二大传染病杀手,慢性肝炎患者数量是艾滋病感染者的9倍。

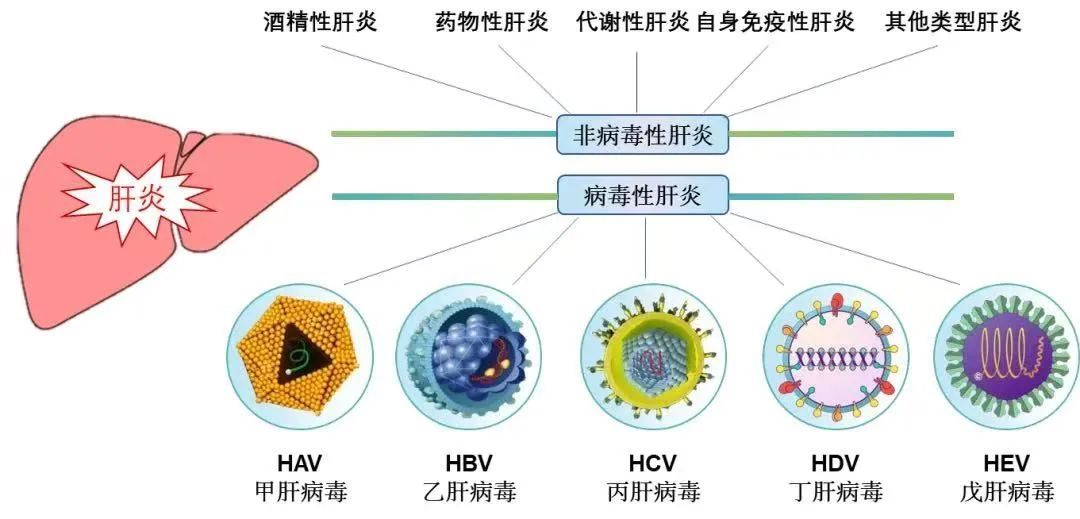

肝炎是由细菌、病毒、寄生虫、酒精、药物、化学物质、自身免疫等多种致病因素引起的肝脏炎症的统称。我国是一个肝炎大国,病毒性肝炎的发病率非常的高,所以病毒性肝炎的防治工作尤为重要。要预防病毒性肝炎,首先要注意注射肝炎疫苗,通过注射疫苗可以预防病毒性肝炎的发生。目前甲肝、乙肝和戊肝有针对性疫苗预防。甲肝疫苗、乙肝疫苗被纳入扩大免疫规划。除此之外要预防病毒性肝炎,还要适当的加强营养,增加抵抗力。

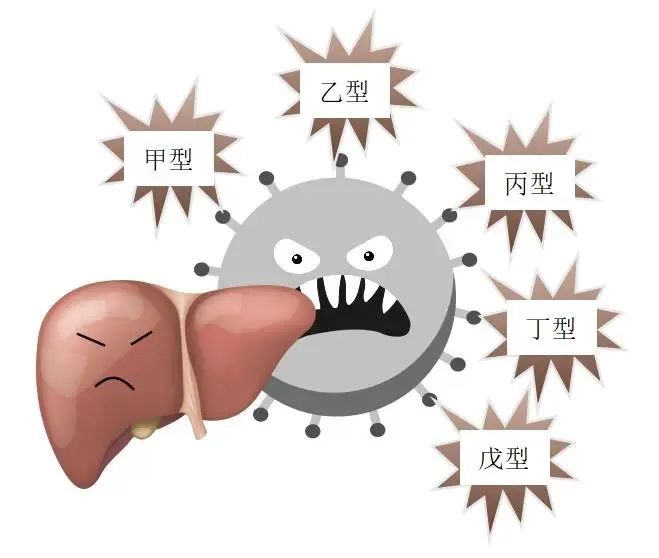

除了病毒性肝炎,其实还有其他类型的肝炎。肝炎病毒家族主要有五个兄弟姐妹:甲型肝炎病毒(HAV)、乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)、丁型肝炎病毒(HDV)、戊型肝炎病毒(HEV)。正值盛夏季节,各种美食当前,大快朵颐的同时,要警惕“吃出来”的肝炎—甲肝(HAV)和戊肝(HEV)。

甲肝和戊肝主要经粪-口途径传播,是一种典型的“病从口入,祸从口出”的食源性疾病。

“传染源”——

被甲肝病毒感染的一些水产品如牡蛎、毛蚶、蛤类、蟹等;被戊肝病毒感染的猪等动物,未煮熟的水产品;被病毒污染的蔬菜、水果;病人或隐性感染者用手准备冷盘、生菜;用被病毒污染的水清洗生食的菜肴等。

“传播途径”——

经被污染的食物传播;经被污染的水传播;苍蝇、蟑螂机械地携带被病毒污染的食物,也可引起传播。另外,戊肝病毒还可通过孕妇传给胎儿,对胎儿造成不良影响。

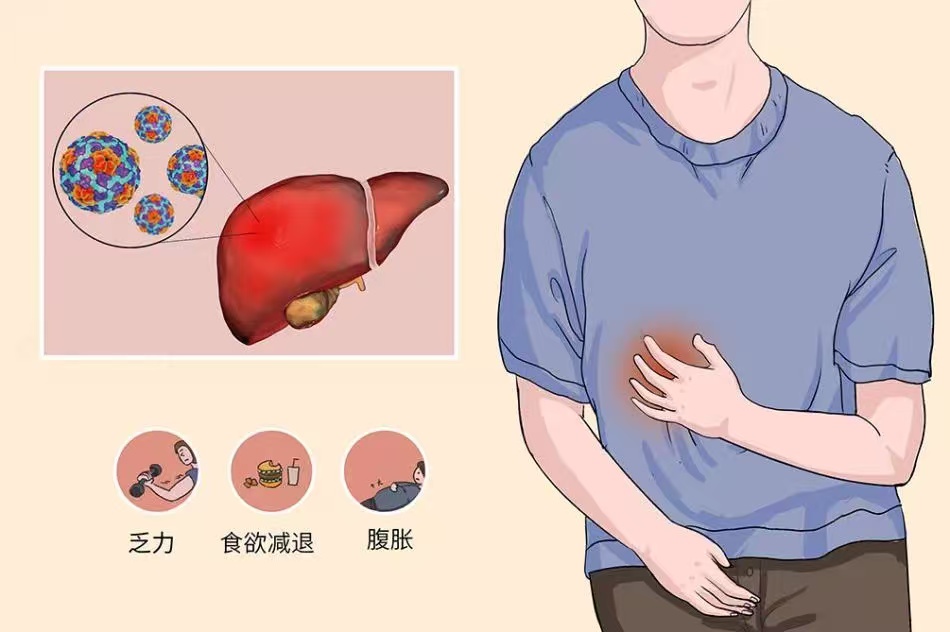

“感染后表现”——

感染甲肝或戊肝后,可能出现:发热、食欲不振、恶心和呕吐、腹部不适、深色尿和黄疸(皮肤和眼白发黄)等症状,儿童通常症状不明显,成人和老人得病后症状较重。患有戊肝的孕妇,尤其是第二孕期或第三孕期的孕妇面临较高的急性肝衰竭、流产和死亡风险。如果在第三孕期染上戊肝,高达20%~25%的感染孕妇会失去生命。

“防治要点”——

甲型肝炎

1、饭前便后要洗手,不吃或少吃生冷食物,食用水果、生菜等一定要清洗干净。

2、对一些自身易携带致病菌的食物如螺蛳、贝壳、螃蟹、毛蚶等海、水产品,食用时一定要煮熟蒸透。

3、杜绝生吃、半生吃以及腌制后直接食用等不良饮食习惯,在外就餐可自备餐具。

4、吃剩的食物要储存在冰箱中,并且再次食用前应充分加热。戊肝防治措施参照甲肝。

乙型肝炎

1、避免不必要的输血、注射和使用血液制品。

2、避免使用消毒不彻底的工具纹身、纹眉、穿耳洞、针灸、修脚等。

3、避免和他人共用容易被血制品污染的卫生用品,如牙刷、剃须刀等。

4、拒绝毒品,不共用针具静脉注射毒品。

“保健”——

中医说:“青色入肝经”,绿色食物能有益肝气循环、代谢,还能消除疲劳、舒缓肝郁,多吃些深色或绿色的食物能起到养肝护肝的作用,比如西蓝花、菠菜、青苹果等。

养成良好生活习惯,饮食均衡,戒烟戒酒多运动。规律作息。若出现肝脏异常信号:如消化道不适,肝区不适,出血,皮肤巩膜黄染,蜘蛛痣,肝掌等及时就诊。

为推进卫生健康事业从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,黄浦区加强区级健康科普专家库建设,建立了由29个学科的专家组成的强大科普团队。近日,由黄浦区卫生健康委员会、黄浦区健康促进委员会办公室主办,黄浦区健康促进中心承办,黄浦区融媒体中心协办的“科普引领,医路向前”系列科普栏目,将专业的医学知识转化为通俗易懂的科普内容,让老百姓听得懂、学得会、记得住。

记者 / 邵林峰 瞿煌俊 张乐熙(实习)

编辑 / 宗哲麟

图片 / 邵林峰 瞿煌俊

制图 / 蔡嵩麟

转载请注明来自上海黄浦官方微信

1. 2025年上海市博士后岗位需求发布,黄浦有这些→

2. @黄浦居民,这4个街道的“急难愁”服务,可网上“一键预约”啦!