小学萌娃如何一路进阶,顺利“通关”高年级?第一教育特邀上海市虹口区第二中心小学的两位资深班主任来支招:

上海市虹口区第二中心小学班主任、语文教师崔静

上海市虹口区第二中心小学班主任、语文教师曹维娜

“陪读”还是“陪伴”,哪种方式更能激发孩子的学习兴趣?能力跃升的关键在哪儿,如何助力孩子从“识字”跨越到“识理”?如何分层“搭桥”,让每个孩子都能找到适合自己的学习方法?

一起来看——

提到家庭教育,很多家长第一反应就是“陪读”,崔静表示,家长需要区分“陪伴”与“陪读”。真正的陪伴,是日常生活中点滴的交流,是晚餐的闲聊,是睡前故事的轻声细语,更要用心培养孩子独立思考能力和广泛的兴趣。

“真正的陪伴,不是看着孩子写作业,而是创造更多交流和思考的机会。”崔静分享到,在培养孩子写作兴趣的时候,家长可以和孩子一起讨论故事情节,逐字逐句地修改练习。在这个过程中,孩子不仅学会了写作,更重要的是学会了思考和表达。

很多家长容易陷入“陪读”的误区,而忽视了家庭教育更深层的意义。曹维娜提出,家长应该让孩子成为“心理支持者”,用成长型思维鼓励他们勇敢挑战。“这道题很难,但你尝试了一种不同的方法,真的很棒!”曹维娜建议,家长要多关注孩子努力和进步的过程,而不是单纯关注结果。

“我们要引导孩子发现自己的潜力,培养积极向上的心态。”曹维娜表示,家长要用欣赏的眼光看待孩子,让他们在充满爱和鼓励的环境中茁壮成长。

小学阶段是孩子能力快速发展的关键时期,从“识字”到“识理”的转变,是孩子能力跃升的重要标志,而这一转变包含着理解、写作和思维三个关键的转折点。

首先是理解能力,低年级重点在理解短句,而到了三年级,孩子需要能够分析完整的文章、体会古诗词的意境、评析社会现象。

崔静分享了一个案例,有些孩子因为生活经验不足,面对“联系社会谈观点”这样的问题,只能简单地说出对错,却很难深入分析原因。“这提醒我们,平时要多带孩子体验生活,拓宽视野,让他们在真实的世界中学习和成长。”

“三年级要求孩子从理解碎片化的信息,到系统地把握文章的内容。”曹维娜分享了她的教学策略:她会用“问题链”的方式训练学生的逻辑思维。“比如在讲解《黄继光》这节课时,我会引导学生思考:人物是怎么说、怎么做的?他为什么这么说、这么做?人物有怎样的品质?”通过这样的链式提问,帮助学生深入理解课文的主题和内涵。

曹维娜在课堂上引导学生深入理解文本

其次是写作能力,一二年级重在口语表达的训练,到了三年级,就需要开始练习写作构建完整的作文。

崔静建议,应当引导学生从基础到局部,再到整体,循序渐进地掌握写作技巧。

小学高年级要求学生具备“写作迁移”的能力,即在模仿范文结构的基础上,进行创新表达。曹维娜鼓励学生通过写日记、笔记读书等方式,培养个性化的表达能力。“写作不仅仅是文字的堆砌,更包括情感的交流和思维的实践。”

最后是思维能力,课标明确要求学生能够“提出并解决问题”,这就需要批判性思维的培养。

曹维娜表示,家长要鼓励孩子敢于质疑、独立思考,这样才能在学习和生活中不断进步。

每个孩子都是独一无二的,面对孩子们差异化的需求,两位老师分享了一些整合教育智慧的实践策略。

一是教学分层,拒绝“一刀切”。崔静分享,对于接受能力较强且有些惰性的学生,她允许用“默写替代抄写”的方式来提高他们的学习积极性;而对于写作困难的学生,她会分段落、逐句地进行指导。“要因材施教,找到适合每个孩子的学习方法。”

二是要注重孩子安全感的建立。崔静特别提出,要保护孩子表达的意愿,鼓励他们“错也敢说”,避免给孩子“贴标签”,让他们在轻松愉快的氛围中学习和成长。

曹维娜会在开学初组织“时光漂流瓶”“角色扮演”等活动,帮助孩子们化解焦虑,增强归属感。她还会给孩子们拍笑脸照,让他们普遍感受到集体的温暖和力量。

最后,家校和谐至关重要。崔静认为,学校主要负责提高课堂效率,而家庭则可以针对孩子的个性化需求进行辅导,比如每天花10分钟和孩子聊聊今天过得怎么样。“家校相关,才能更好地帮助孩子成长。”

曹维娜表示,家长应该帮助孩子养成良好的学习习惯,比如预习提示、时间管理等,而不是代替他们的学习。“家长是孩子学习的伙伴。”家长要明确自己的责任范围,与学校共同为孩子的成长保驾护航。

文字:周紫昕

题图由AI生成

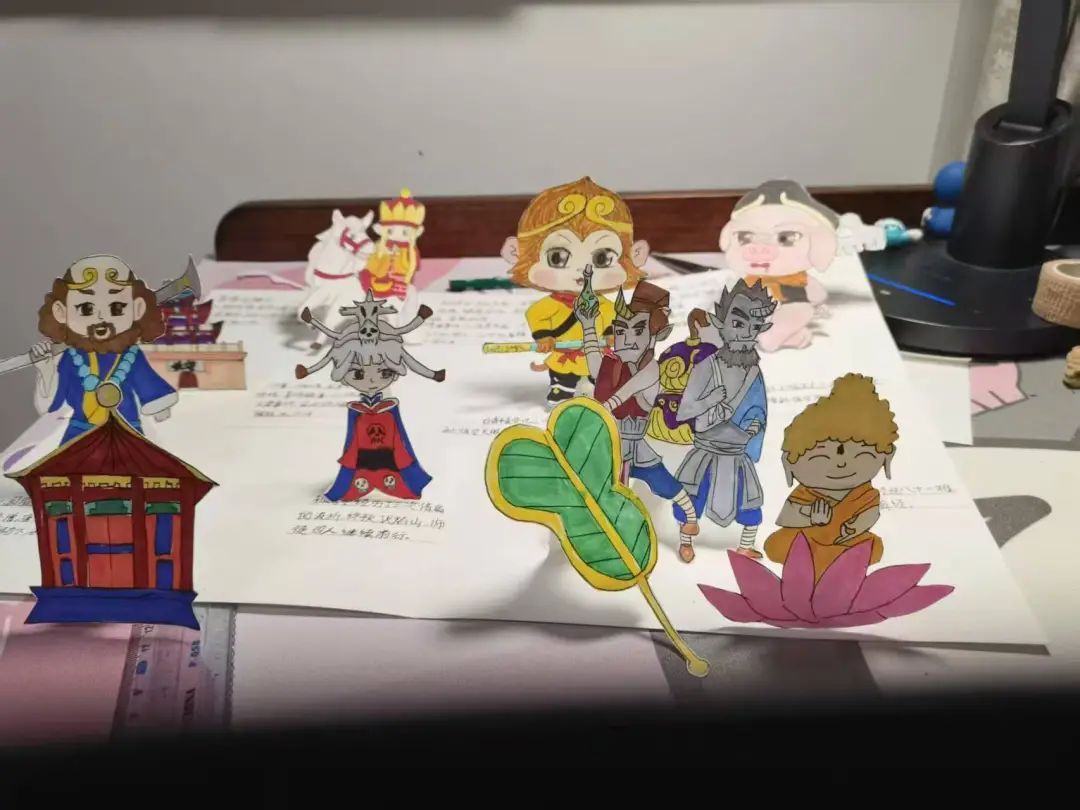

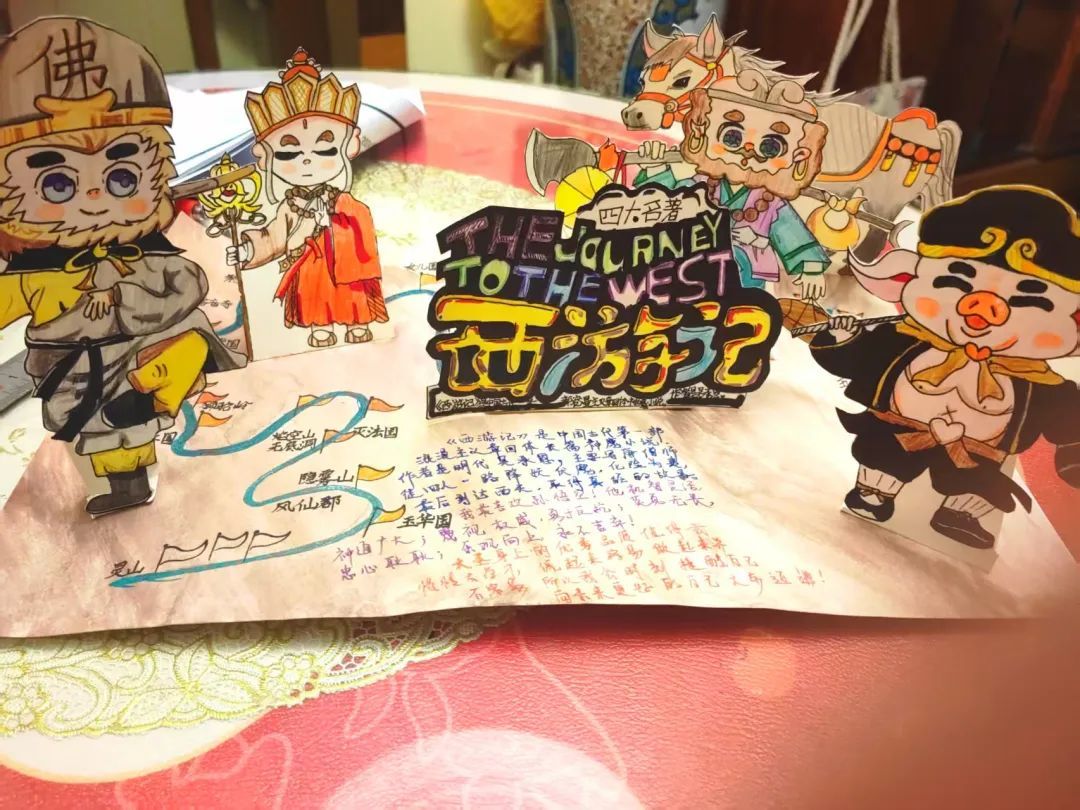

插图由受访者提供

编辑:袁曼舒

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________