你能想象吗?未来的建筑或许不再只是遮风挡雨的空间,更能变身绿色能源“发电站”——在“大零号湾”,上海尚斐新能源科技有限公司研发的新型光伏建材正让这一想象照进现实。这种特殊建材既能将阳光转化为电能,实现光伏与建筑的无缝融合,又能像大理石般美观、如玻璃幕墙般通透。 尚斐新能源开发的“光伏+建筑”已经应用于上海市国电投某建筑等多个项目。此外还作为全球首个彩色光伏声屏障项目,拓展至“光伏+交通”新场景,并应用在南京某国道新建高架项目,实现了高性能、低成本兼具美学的目标。

“过去在学校的实验室里,我们的研究成果还只是烧杯中初具形态的材料;而如今,团队已经能量产2米×1米的特色光伏建材,实现了从实验室样品到工程化产品的跨越,可直接对接实际工程项目需求。这其中,离不开‘大零号湾’的全链条托举。”尚斐新能源创始人兼CEO、上海交通大学教授及博士生导师马涛感慨道。

给建筑披上会发电的“绿色外衣”

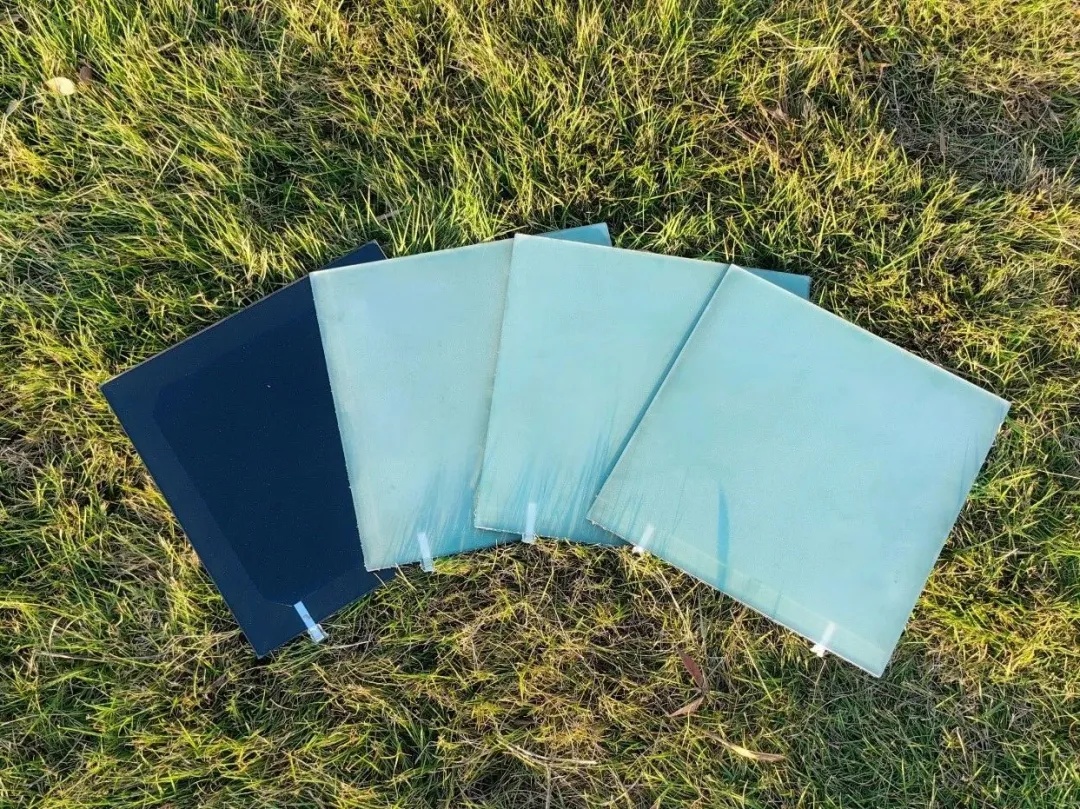

“传统光伏产品黑乎乎的,像贴在建筑上的‘大补丁’,既影响美观,又缺乏隔热防火等建材功能,能效也不理想。”采访伊始,马涛一语道破了行业痛点。作为连续三年入选Elsevier中国高被引学者的顶尖科学家,他带领团队深耕6年,终于突破了光伏建材“美观与效率不可兼得”的行业难题。

尚斐新能源的核心突破在于国际首创的三维光子纳米材料。不同于欧美企业采用的成本高昂的玻璃镀膜技术,也不同于传统颜料涂色技术,马涛说,这种纳米材料的灵感源于自然界的“结构色”——如同孔雀羽毛、彩虹的形成原理。“我们的彩色光伏效率能做到20%至21%,相比其他彩色光伏材料的效率有显著的提高。”马涛介绍,该技术让光伏产品能媲美大理石、仿铝板的建材美感,也能制成半透明的玻璃幕墙,满足建筑防火、抗台风等安全标准。

2023年5月,尚斐新能源参与了南京某国道的新建高架项目,其彩色光伏声屏障替代了传统隔声材料,不仅将沿线居民区的噪声控制在标准范围内,还实现了高标准的发电效率。“项目原本只规划了100多米示范段,经过两年的测试验证,因效果超预期,现在已经在做6公里的项目规划了。”

除了建筑与交通领域,尚斐新能源正将技术触角延伸至更广阔的空间。从工业园区、校园社区到文旅景区,“绿色景区”概念下的定制化景观光伏产品,正让光伏与环境美学深度融合。公司在光伏建材基础上打造的“光储充一体化智慧数字能源系统”,能够通过AI预测调控技术,整合发电、用电、储能环节,实现建筑的“自发自用、余电储能”,为零碳社区、零碳园区提供前沿解决方案。

“如果全国所有的建筑都装上光伏建材,发电量相当于35至40个三峡水电站。”马涛为记者算了一笔账,若加上存量建筑改造,市场空间将突破万亿。但他认为,目前最大的难点之一在于“如何打开市场”,相比于传统建筑材料,光伏建材的初期投入成本虽然较高,但后期能持续产生收益,兼具经济与绿色双重效益。“我们做的不仅是技术与商业的探索,更是助力城市碳中和、推动建筑行业绿色转型的社会责任。”

打通实验室到市场的“最后一公里”

“创业初期,我们连做实验的场地都没有,是‘大零号湾一公里孵化器’给了我们‘从0到1’的可能。”马涛告诉记者,从实验室的材料样本,到国电投的彩色光伏幕墙和南京国道的光伏声屏障,尚斐新能源的跨越,离不开孵化器的全链条支持。

“大零号湾一公里孵化器”于2024年5月正式启动,由上海交通大学、闵行区合力建设,是市区校合作探索贯通创新策源“最先一公里”和成果转化“最后一公里”的重要平台,首期运营载体位于剑川路953弄322号,建筑面积约6500平方米。

马涛团队入驻后收到的“第一份礼物”,便是孵化器给予的空间赋能。“这里离交大近,我骑车10分钟就能从学校到公司,太方便了。”马涛说,孵化器提供了办公空间、实验场地、共享会议室,让团队得以高效交流和对外沟通。

在孵化器的牵线下,技术很快找到了应用场景——尚斐新能源已计划参与“大零号湾”某天桥项目。这座造型独特的立体环形天桥,每块光伏板的尺寸、角度都需要“量身定制”。“孵化器帮我们对接资源,让光伏产品从设计阶段就融入建筑,避免了后期‘两张皮’的问题。”马涛坦言,这类定制化项目既考验技术,更依赖产业链协同,而孵化器的资源网络恰好补上了初创公司的短板。

“大零号湾”提供的优质资本和政策扶持资源,也为公司注入了成长动能。“刚开始我们连哪些政策能申报都搞不清,‘大零号湾’给我们介绍了许多政策支持。”马涛说,在融资关键期,“大零号湾一公里孵化器”吸引的投资机构多次上门调研,为公司引入了宝贵的发展资金。

转载请注明来自今日闵行官方微信